経営メソッド

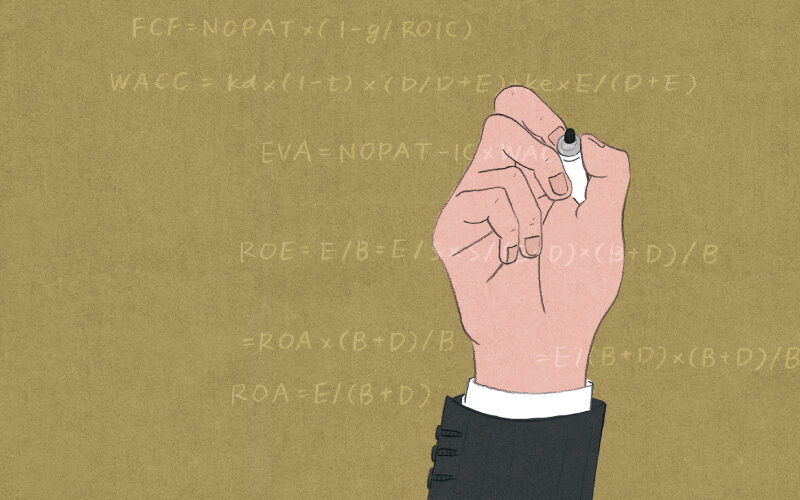

企業価値を最大化するM&A戦略

「企業の進む道は存続・売却・廃業・倒産の4つ」と言われるが、売却も存続の手段の1つである。譲渡企業を引き継ぎ、譲受企業が企業価値を高めるM&Aは、社会価…

産官学連携×社会課題解決

産官学連携とは、民間企業(産)、政府・地方公共団体(官)、教育・研究機関(学)が協力し、技術開発や新事業の創出、地域課題の解決を目指す取り組みだ。 地域企業が…

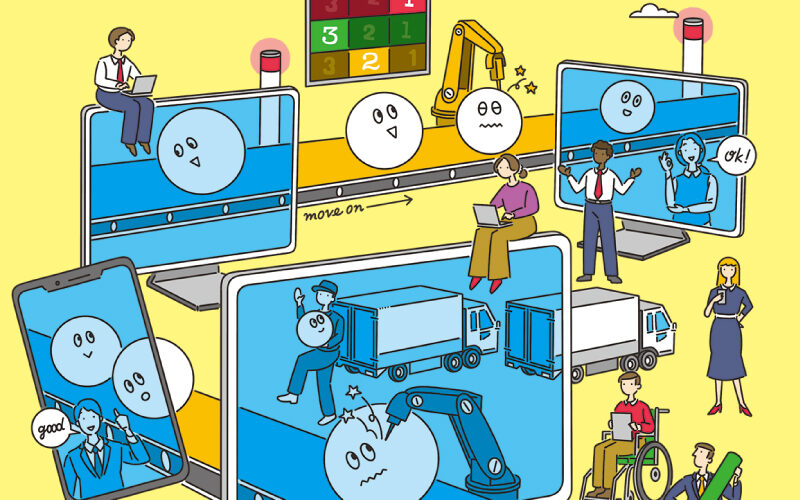

シン・バリューチェーン

顧客の創造を目的として従来のバリューチェーンを再設計し、数多くの顧客に、数多くの価値を届けていく「シン・バリューチェーン戦略」。タナベコンサルティングが提言する…

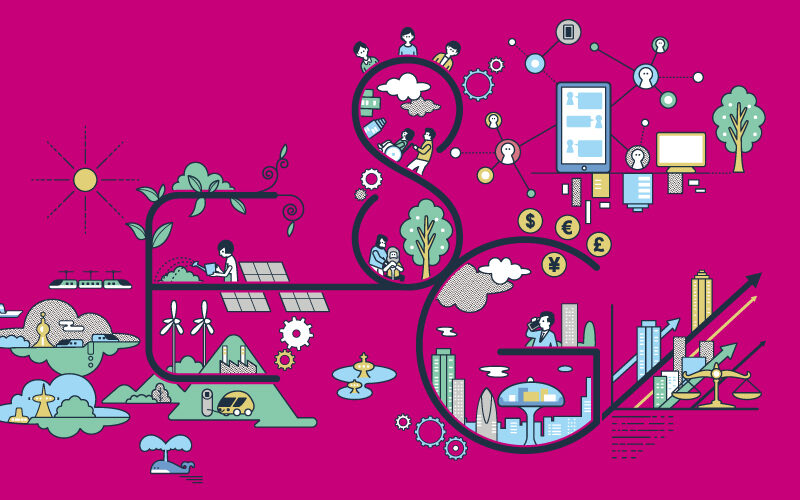

SDGsビジネスモデル

「社会性」と「経済性」の両立を目指すSDGsビジネスモデル。持続可能な開発のために解決すべき社会課題を本業に掛け合わせた戦略の構築から、重点テーマやKPI(重要…

「戦略人事」へのアプローチ

多様な働き方を実現しつつ成果を出せるか。コロナ禍をきっかけに、この命題が企業の存続を左右する経営課題となった。未来を創る人材を確保・育成する「戦略人事」とは。

インナーブランディング

自社の経営理念や商品価値を社内に浸透させ、従業員満足度を高めるインナーブランディングの重要性が高まっている。社員が自社のミッションを「自分事化」し、企業の「あり…

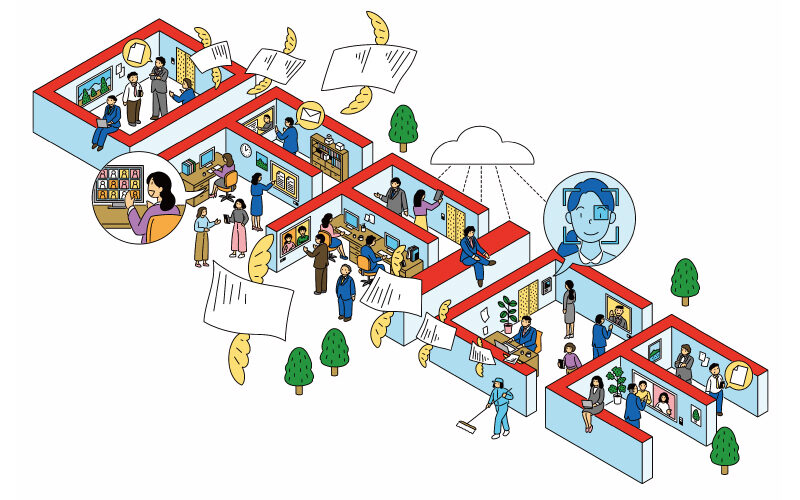

サステナブルロジスティクス

なくてはならない基幹産業・物流業。働き手不足、業界特有の業務効率の悪さ、労働環境の悪化などが大きな課題となっている。持続可能な物流のため知恵を絞る企業に迫る。