企業内大学を推進する7つのポイント

タナベコンサルティングは、クライアントの企業内大学設立を支援する際、「設計3割、運用7割」と伝えている。どんなに緻密で魅力的な企業内大学を設立しても、運用できなければ宝の持ち腐れとなってしまう。また、細かく設計しすぎて推進の難易度が高まり、運用が止まってしまう企業も少なくない。

次に、持続的に企業内大学を運用するための7つのポイントを、自律的・自発的に学ぶ組織風土の醸成に成功している事例を交えながら紹介する。

❶ 継続的な社内周知(インナーブランディング)

企業内大学がうまく推進できない最大の要因は、「現場が認知、理解していないこと」である。開校時に1度、説明会や通達を行っただけでは周知したとは言えない。企業内大学を活用して学ぶことが「当たり前」になるまで、学ぶ意義・目的を継続的に伝え、「全社として取り組むべき施策だ」と発信し続けなければならない。

企業内大学が全社で推進できている企業は、独自のインナーブランディング施策を展開し、上手に盛り上げている。例えば、ある会社では企業内大学のポスターをつくり社員の目に入りやすい場所に掲示して受講を促している。別の会社では、1年に1回「統一テスト」の日を設け、全社員が共通のテスト問題を実施するなど、各社の社風に合わせた独自のアイデアを実践し、企業内大学を盛り上げている。

全社の理解を得ながら企業内大学を運用していくためには、興味・関心と共感を抱いてもらうことが第1ボタンである。

❷ 受講者が自ら受講したいカリキュラムを選択できる仕組みづくり

これまでの教育は、決められたカリキュラムを受動的に受けることが一般的だったが、自律的・自発的な学習を促していくには、学ぶカリキュラムを自分で選択できる仕組みを設けることが重要である。

学びたいカリキュラムを選ぶことは、社員が自分の成長課題や興味のある分野は何かを考えることにもつながる。また、企業内大学で自律的・自発的な学習を実現するためには、常にカリキュラムを更新・追加し、モチベーションの高い人材の学習意欲を満たし続ける必要がある。

❸ 成長を実感できる効果測定

研修を受けて終わりではなく、学びの理解度・習得度を継続的に測定し、成長を可視化することで、効果的・効率的な人材育成を行うことができる。学んだ内容の理解度を測るテストやレポート作成には多くの企業が取り組んでいるが、学んだことをより実務に生かすには、力量評価や成績、MBO(目標管理制度)にひも付く内容など、実務における結果でも効果を測ることが理想だ。

ある会社では、研修実施後にアクションプランを作成し、半年後にその実践度について、本人と上司にアンケートを取るなど、学びをその場限りにさせない工夫を行っている。

❹LMSの導入による人事KPIの可視化と現場との連携

企業内大学の運用に当たっては、現場の実務やOJTとつながりを持たせることが不可欠である。社員の受講状況・学習進捗度を人事部門だけが把握するのではなく、現場(OJT)で教育に携わるメンバーが、部下・後輩の学習状況を把握できる環境を整備すれば、より効果的な指導を行うことができる。

そのためには、人材育成における指標を常にモニタリングできるLMS(ラーニングマネジメントシステム)の導入が必須だ。

タナベコンサルティングが提供するLMS「Academy Cloud+(アカデミークラウドプラス)」の特長は、クラウド上でオリジナルカリキュラムを設計し、かつ全ての人材育成を可視化することで、個別指導の最適化と企業内大学全体の効果(人事KPIの達成度)をモニタリングできることだ。また、従来のコンテンツに加え、経営者人材、プロフェッショナル人材の育成に向けたコンテンツも組み込んでいる。

人事担当者・講師・現場のOJT担当者・上司を巻き込みながら会社全体で人材育成に向き合うことで、社員が学び、教え合う組織風土を醸成できる。

❺ 個々のキャリアビジョンとの連動

一人一人の社員がキャリアビジョンを見据えた上で受講することで、受講者のモチベーションが高まる。

受講したカリキュラム数を単位に置き換え、取得単位数を昇格条件と連動させたり、職種転換や部署変更を行う条件にしたりなど、企業内大学の受講状況とキャリアビジョンをひも付ければ、社員の挑戦を支援し、自律的・自発的な人材の育成や組織の活性化につなげられる。

ある会社では、企業内大学にキャリアサポートを行うチームを設置し、個々のキャリアビジョンの作成を支援している。

❻ 講師のモチベーション喚起

❷でも述べた通り、企業内大学のカリキュラムは常に更新・追加し続けなければならず、そのためには社内講師の協力が不可欠である。一方、社内講師には、その企業のモデル人材を登用することが多いことから、実務でも忙しい講師の負担が大きくなり、思ったようにカリキュラム作成が進んでいかないことが、多くの企業の課題となっている。

そのような場面でモチベーション向上施策として検討されるのが、講師インセンティブの導入である。例えば、A社では講師出講手当として1講座当たり5000円の報酬を支給。B社では講師出講ポイントを付与し、一定のポイントが貯まると景品と交換できる仕組みを設けている。

また、講師を経験しなければ管理職に昇格できないなど、昇格要件の1つとして企業内大学を運用しているC社では、講師を担うこと自体が自身のキャリアアップにつながる。さらに、「会社から期待されている」と講師が自覚することで、カリキュラムの作成がうまく進んでいる。

❼ 企業内大学委員会を設置して現場の声を反映

繰り返しとなるが、企業内大学では、現場の実務やOJTとつながりを持たせることが必須である。どんなに時間や手間をかけて学習しても、現場で発揮されなければ人材育成が進んでいるとは言えない。

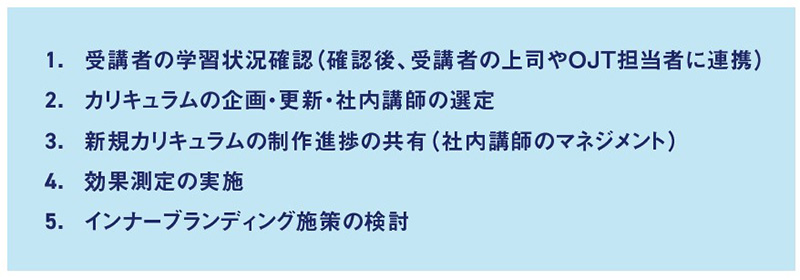

そのため、カリキュラムの設計段階から、現場と連携する企業内大学委員会を設置し、運用後もスムーズに現場の要望を反映できる環境を整備することが重要である。企業内大学委員会に現場を良く知るメンバーを参画させることによって、現場の視点に立った改善案や施策を展開できる。(【図表4】)

【図表4】企業内大学委員会の検討テーマの例

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

企業内大学は単なる人材育成システムではなく、企業理念やビジョンを実現するための経営システムの1つと位置付けていただきたい。そのため、運用については人事部門や一部のプロジェクトメンバーのみが関与するのではなく、全社を巻き込んで推進していくことが重要である。

その結果、社員が自律的・自発的に教え、学び合う風土が醸成される。一人一人の成長が、企業価値向上につながるということだ。本稿が、人的資本経営時代の中、企業内大学設立に向けた取り組みの一助になれば幸いである。

HR ゼネラルパートナー

人事制度や教育制度の構築支援、セミナー講師・運営など、人材育成の現場に幅広く携わる。階層別・テーマ別の教育カリキュラム策定から企業内講師育成・研修運用までを支援し、中堅・中小企業の人材育成内製化を実現した経験を多数持つ。人材育成研究会のサブリーダーを務め、「業績に直結する教育の効果的な運用」を研究中。