顧客と向き合う仕組みを整え「声のする方に、進化する。」:ワークマン

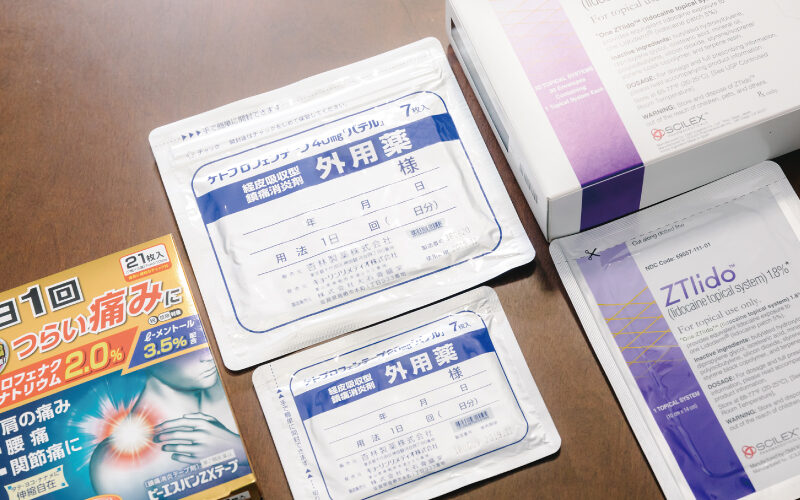

防水性能を誇るワークマンのプライベートブランド「イージス」。そのほか、アウトドア向けの「フィールドコア」、スポーツ向けの「ファインドアウト」などのPBを展開

SNSで発信される顧客の声を丁寧に拾い上げるなど、顧客と向き合いながら成長を遂げてきたワークマン。アンバサダー制度や、顧客との共創を通じた商品開発などによるCX(顧客体験価値)向上への取り組みを追った。

世界的なブランディングファームの日本法人・インターブランドジャパンが、2021年末に発表した「顧客体験価値(CX)ランキング™2021」。その上位には、星野リゾート(1位)、サントリー(3位)、帝国ホテル(4位)、任天堂(5位)などの常連ブランドに並んで、ワークマンが初めて2位にランクインした。「欲しいものが他より安く、しっかりした機能で提供されている」ことが主な理由だった。

同調査は、上位ブランドに共通する特徴として「志向力」「俊敏力」「共創力」を挙げている。志向力は、ブランドの目指す姿が明確で顧客が実感できるほど徹底されていること。俊敏力は、スピード感があり、顧客の期待を超え続ける機敏な動きができていること。そして共創力は、顧客の声に真摯に向き合うだけでなく、顧客とともに体験価値づくりができていることを指す。

この3つのキーワードから、ワークマンのCX向上の秘密をひも解きたい。

まず、志向力。職人を対象にしたプロユースの商品から始まった同社の商品のコンセプトは明快そのものだ。安くて機能性に優れたものを提供して顧客の支持を集めている。

「現在は、アウトドア向け『フィールドコア』、スポーツ向け『ファインドアウト』、レイン向け『イージス』の3つのPB(プライベートブランド)を展開していますが、いずれも安くて機能性が高いという当社の志向にブレはありません」

そう説明するのは、ワークマン広報部の伊藤磨耶氏である。

俊敏性については、女性を中心に一般消費者の顧客が増加すると、「#ワークマン女子」の新業態店舗を出店したり、新型コロナウイルスの感染拡大時にはオンライン販売を開始したりするなど、時代のニーズに迅速に対応してきた。また、2022年2月にはキャンプギア商品の販売を本格化している。

3つ目のキーワードである共創力は、ワークマンのCXを語る上で欠かせない要素と言える。ワークマンは顧客の「声」をよく聞いており、それが顧客との「共創」へと発展している。

「イージスという、北海道や東北の寒い地域や冬季の夜間作業に適した防水防寒ウェアを販売していたのですが、あるバイカーの方が、YouTubeで冬のバイクウエアとしても優れていることを紹介してくださったんですね。その情報がバイカーの方々の間で広まって、バイクウエアとしても人気を博しました。それが、プロユースだったワークマンの商品が一般消費者の方々にもニーズがあると気付いたきっかけでした。

当社には『声のする方に、進化する。』という経営理念があるのですが、まさにお客さまの声のする方に進化していきました」(伊藤氏)

この出来事を発端に、同社では顧客の声を聞くためにブログやYouTube、SNSをリサーチして、顧客との関係づくりを強化していった。そして、2019年に「アンバサダー制度」を導入。多くのブランドや企業でアンバサダー(宣伝大使)を任命する際にはタレントや著名人を起用するが、ワークマンではブロガーなど発信力がありながらもワークマンの商品に精通した人を選んだ。

特筆したいのが、ワークマンではインフルエンサーを一切、採用しないことだ。何十万人、何百万人ものフォロワーがいる影響力のあるインフルエンサーではなく、あくまでも「ワークマンの商品をこよなく愛する人」をアンバサダーとすることでCXの向上を目指している。

「第1号がママキャンパーブロガーのサリーさんです。サリーさんがご自身のブログで、『ワークマンの溶接工向けのウエアは、焚火の火の粉がついても燃え広がりにくいので、キャンプユースとして使える』と発信くださったのがきっかけで交流が始まりました。そうしたファンの方々の意見を聞くことで、社内では気が付かなかった商品の再発見や使用シーンの提案につながっていきました」(伊藤氏)

今ではキャンパーをはじめ、猟師、釣り師、トリマー、バイカーなど、公式アンバサダーは30名にも及ぶ。こうして多彩なジャンルのプロフェッショナルの声を、商品づくりに役立てていく仕組みが生まれたのだ。