【第9期 研究会の趣旨】

物流は社会インフラとして重要な役割を担っているにもかかわらず、その位置付けが十分に高まっていない。このため、物流事業従事者の不足が深刻化し、「運べなくなる」という問題が指摘されている。

さらに、カーボンニュートラルへの対応や自然災害を含むBCP対応、原料高騰といった経営課題の解決にも物流は大きく関与している。しかし、物流機能や物流事業者単独での改善には限界がある。そのため、物的流通、ロジスティクス、サプライチェーンと視点を広げ、着荷主を含む荷主や荷主も一緒になって、それぞれの立場で担うべき役割を再考し、過去からの商慣習を見直すことが、持続可能な物流の実現に必要不可欠である。

第9期物流経営研究会は「商習慣の見直しは待ったなし」をテーマに、視察企業や講義を基に「ビジネスモデルの変革」に対するヒントを提供。また、「デジタル化」「環境対応」「採用」「育成」などの課題解決の糸口となるよう、参加企業が学び、高め合う場としている。

第4回は、立山科学株式会社の本部工場(アトリウム)に訪問し、取締役の川尻浩之氏、執行役員の篠原おりえ氏より、「DX・女性活躍・物流課題解決への取り組み」について講演いただいた。

開催日時:2025年3月26~27日(北陸開催)

はじめに

立山科学グループは、1958年に立山科学工業という社名で創業し、2024年8月現在、グループ会社11社を擁するグループ経営企業である。炭素皮膜抵抗器の製造を祖業とし、FA設備の開発・製造を行う立山マシン、精密加工技術を有するタアフ、デジタルソリューションを提供するグループ代表会社の立山科学など、事業ごとに積極的に分社化を促進することにより、コンパクトな企業体で経営・事業をスピーディーに展開している。

これまで蓄積してきたグループの技術とバックボーンを生かし、2001年から高齢者見守りサービスをリリース。2024年8月現在、富山県のほぼ全ての自治体で導入されている。

同グループは「常に半歩先の未来を実現」という経営理念を果たすべく、グループの技術を結集し、技術革新への挑戦を続けている。

2022年に竣工した立山科学本部工場(通称・Atrium:アトリウム)

業務効率化に留まらないDX推進によるインナーブランディング

2020年の中期経営計画策定を契機に、本格的なDX推進に向けた取り組みを開始した。同グループでは「人と機械の協働」をテーマに掲げ、生産性向上や業務効率化を目指している。

生産現場では、稼働率やエラー数、従業員の動線を記録・分析するシステムを導入し、データに基づく効率的な運用を実現しており、業務効率化や安全性向上を図った。工場だけでなく、コールセンターにおいても他拠点の状況を把握できるカメラを設置することで、他拠点との連携の強化している。

同グループの立山科学本部工場(アトリウム)のオフィスでは、社員食堂の混雑状況をモニタリングできるシステムや太陽光発電の状況を可視化するシステムを導入し、社員の働きやすさを向上させるインナーブランディングにも成功している。

これらの取り組みにより、DX推進を通じて業務効率化に留まらず、社員の働きやすさを向上させるインナーブランディングも強化した。同グループは、工場における「人と機械の協働」を実現しつつ、DX推進を通じて業務効率化と社員満足度の向上を両立している。

食堂の混雑状況を確認できる「食堂混雑モニター」

女性活躍推進を経営課題として捉える

同社は、2017年に「女性活躍推進プロジェクト」を立ち上げ、女性社員の活躍を支援する取り組みを開始した。この取り組みは女性活躍推進を理解するための経営層向けのワークショップから始まった。ワークショップを通じ、女性活躍におけるビジョンを掲げた。また、女性役職者向けの研修会では、女性社員だけでなくその上司も参加することで「女性活躍」を経営課題として捉える共通認識を醸成した。

2023年からは女性社員を中心に部門横断のチームを編成し、経営課題に取り組む「ポジティブアクションプロジェクト」をキックオフ。ポジティブアクションを通じて経営層への課題提起から提案・実装までのプロセスを確立した。さらに、男性社員の育休取得も同時並行で促進し、性別を問わず働きやすく就業継続でき公平なチャンスと評価が与えられ活躍できる雇用環境の整備を行っている。

ポジティブアクションプロジェクトの様子

物流課題解決への取り組み

同グループは、チップ型電子部品や温度センサ、位置検知システムなどのデバイス製造に加え、自動設備や搬送ロボットを活用したFAソリューションを提供している。

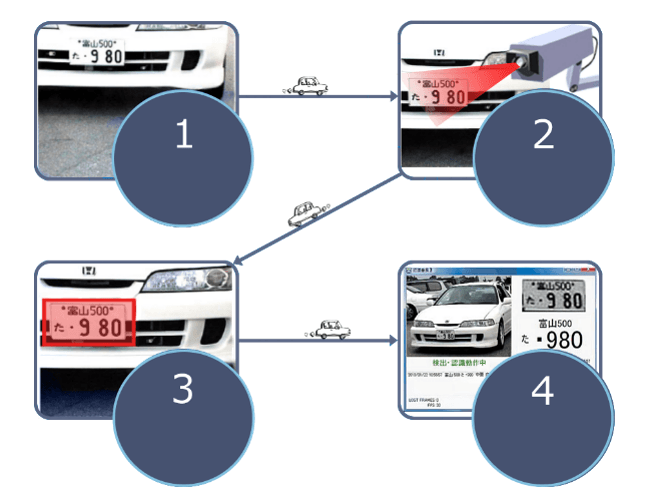

2022年からは、業界トップクラスの低床の自律走行搬送ロボットである「TAR」を提供。さらに、車両ナンバーを認識しデータ化する「認識番長3」では、ナンバープレートの認識・保存機能に加え、QRコードを用いた入退管理を導入。これらにより、物流の効率化とセキュリティの向上を同時に実現している。同グループの提供するソリューションは、顧客の特性に応じた設備の選定や他システムとの連動が可能であり、顧客のニーズに柔軟な対応できる。

顧客の課題を解決するためのソリューションを構築し、開発から運用までをトータルで支援する体制を整えることで、物流課題解決に向けて取り組んでいる。

ナンバープレートの文字を自動でデータ化する車番認識システム「認識番長3」