【第1回の趣旨】

物流は社会インフラとして重要な役割を担っているにもかかわらず、その位置づけが十分に高まっていない。このため、物流事業従事者の不足が深刻化し、「運べなくなる」という問題が指摘されている。さらに、カーボンニュートラルへの対応や自然災害を含むBCP対応、原料高騰といった経営課題の解決にも物流は大きく関与している。しかし、物流機能や物流事業者だけでは単独での改善には限界がある。そのため、物的流通、ロジスティクス、サプライチェーンと視点を広げ、着荷主を含む荷主や荷主も一緒になって、それぞれの立場で担うべき役割を再考し、過去からの商慣習を見直すことが、持続可能な物流の実現に必要不可欠である。

第9期物流経営研究会は「サプライチェーン最適化を支援しよう~商習慣の見直しは“待ったなし”~」をテーマに、視察企業や講義を元に“ビジネスモデルの変革”に対するヒントを提供する。また、“デジタル化”“環境対応”“採用”“育成”などの課題に対する解決の糸口になるよう参加企業の皆様が学び、高め合う場としている。

第1回は国土交通省様より改正物流法の内容を含めた最近の物流施策の概要、NX総合研究所様より実際の海外事例を用いた日本の物流が抱える本質的課題についてご講演いただいた。

リサーチフェロー 田阪 幹雄 氏

はじめに

NX総合研究所は、60年以上の実績を持つ物流に特化した「ロジスティクスのプロ」として、「ひと」「モノ」「環境」という幅広い視点から、国内だけでなくグローバルで、物流コストの削減、作業の効率化、品質向上という身近なテーマに加え、サプライチェーンの全体最適化や物流会社の経営支援を行っている。

年間に200件以上の物流調査およびコンサルティングプロジェクトを企画・実行している。

今回は実際の海外事例を用いた日本の物流が抱える本質的課題についてご講演いただいた。

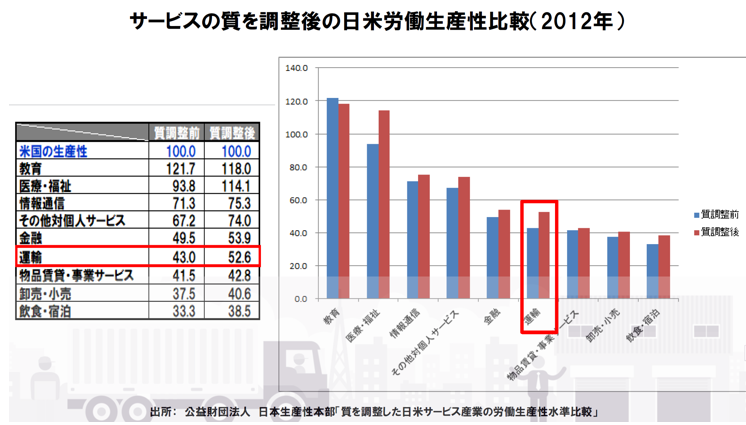

まなびのポイント1:日本の物流業における労働生産性は「サービスの質」を考慮しても米国の半分程度

日本の労働生産性は主要先進7カ国中最下位の状態が続いており、2022年では世界30位まで順位を落としている。その中でも物流業は特に生産性が低い。

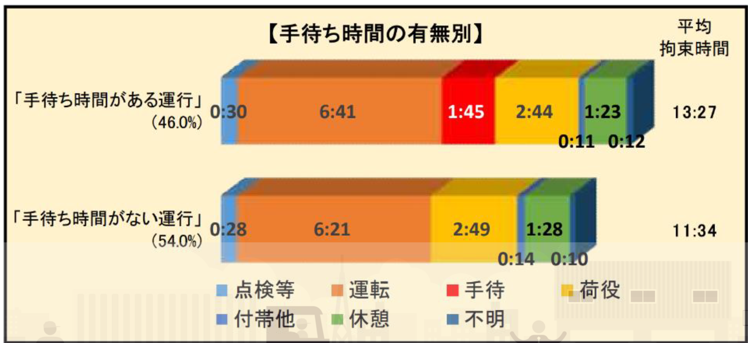

要因として考えられるのは、ドライバーの拘束時間のうち付加価値を生まない時間の割合の高さである。「手待ち時間がある運行」におけるドライバーの行動特性をみると平均拘束時間13時間のうち運転に充てている時間は6時間半と約半分程度にとどまっている。

この付加価値のある時間をいかに増やし、付加価値のない時間をいかに無くしていくかを考える必要があり、「運賃の値上げ」等は根本的な課題解決には結びつかないと田阪氏は話す。

まなびのポイント2:コストコではトレーラー輸送(Drop & Pull)で手待ち・荷役・時間解消

北米をはじめ、海外ではトレーラー輸送が主流となっており、その慣習を日本でも取り入れているのがコストコ社である。同社物流センターは、非常に多数のトラックドックを備えた、日本ではほとんど目にしない米国式の平屋の建物で米国で推進しているロジスティクスをベストプラクティスとして、でき得る限り日本で再現しようとしている。

物流センター近郊の倉庫店に実入りトレーラーを輸送してきたドライバーは、倉庫店の荷受口ドックに当該実入りトレーラーを台切りし、荷降ろしが終了して空になったトレーラーをけん引して物流センターに戻る。また、徹底した事前予約制で受付に要する時間を削減し、手待ち時間はほとんど発生しない。

ドライバーの物流センター庫内への立ち入りは禁止されており、貨物の積み込み作業はコストコ社の社員が行っているため、ドライバーには手待ち時間も荷役作業も発生しない

まなびのポイント3:グローバルに焦点を合わせた標準化がもたらす国際競争力向上

日本独自のJANコードやパレットサイズの常態化が進めば輸出入の際に張替え作業や積み替え作業が発生することになり、国際競争力低下を招く恐れがある。

すでに突入してしまった「2024年問題」に対しては、短期的には「手待ち時間の改善・削減・解消」、「手荷役・付帯作業の改善・削減・解消」、「適正な運賃・料金の収受/負担」を推進していかざるを得ないが、中長期的にはグローバルスタンダードであるシャーシに載せたコンテナを含むトレーラー輸送の実現を目指すことが不可欠である。

株式会社NX総合研究所 リサーチフェロー 田阪幹雄氏