日本の真価が問われる

「日本経済は回復傾向にある」と言われるが、本当にそうだろうか。物価上昇に伴う原材料費の高騰など、依然として厳しい状況が続く企業は少なくない。一時期は「値上げ」によって業績を回復させた企業も多かったが、最近では業績の見通しが厳しくなっているのが現状だ。

かつての日本のものづくりは、精密さと品質の高さを追求し、世界から選ばれるブランドとして確固たる地位を築いていた。特に、自動車やエレクトロニクス分野での活躍は目覚ましく、世界をリードする存在であった。その活躍は、1979年に出版されたエズラ・ヴォーゲル著『ジャパン・アズ・ナンバーワン』(CCCメディアハウス)で「日本人に学べ」と提言されたほどだ。

しかし、自動車やエレクトロニクス分野は、大量生産型のビジネスモデルに依存している。いつからか、「顧客利便型(顧客の要望に従う形)」の開発が主流となり、価格や仕様の主導権を握れなくなった結果、日本は販売力に依存したビジネスモデルを進化させる道を選んだ。

大量生産型のビジネスモデルでは、新たな発想を生み出すよりも、安定生産・安定品質重視で現場改善が繰り返された。このアプローチは、現在のビジネスが将来も安定的に継続することを前提とし、社員の業務は目の前の仕事に集中する傾向が強まった。結果として、視野が狭まり、多くの日本人が世界と比較して「社外学習や自己啓発に積極的ではない」と指摘されるようになった。

現代は、「VUCA※」と呼ばれる時代である。このような環境下では、ターゲットを絞った専門性の追求や市場の縮小が進む中、戦う場を変える戦略や、自社価値の見せ方を変革する取り組みが求められている。良い物を安く・早く・大量に売るビジネスでは勝ち残れない時代になったのだ。

このような現状において、経営者が1人で自社のこれまでの延長線上にない未来を描き、それを実装するのは非常に困難である。経営者を支える「全社視点を持った執行役」が必要だ。

先日、コンサルティングの現場で、ある社長が「変化があまりにも激しく、自分1人で経営することに限界を感じている。もう、ただ言うことを聞くだけの幹部は必要ない」と語っていた。自社において、幹部から自社の未来を実現するための耳の痛い意見が出ているだろうか。ないとすれば、それは危険信号のサインであると認識していただきたい。

経営者人材に必要な「決断力」「経験」

経営に必要な能力とは何か。それは、「決断力」である。答えがない物事に対して決断することだ。経営とは、答えがある問題を解くだけではない。ゼロから1を生み出し、未来のビジョンを描き、その戦略に必要な意志を固めて決断する。そして、決断したことを確実に実装し、成果へとつなげていく。

それは、一朝一夕で身に付く力ではなく、幅広い訓練と経験が必要である。また、これらの能力を本人の素養と決め付けては話が進まない。経営層の仕事を知らないまま抜てき人事で昇格した後、成功・失敗と評価するのは企業側の怠慢であると認識するべきだ。

現在、多くの企業で実施している「階層別研修」は、現場を管理・監督していく上で必要なプログラムである。また、時代に即したテーマであるハラスメント研修や、若手社員の離職者防止を目的とした現場実践支援研修などの研修を実施している企業も多い。

だが、これらの研修に抜け落ちているのが「経営の視点」である。現場を主軸に置いた研修だけでは部門管理から抜け出せず、結果としてセクショナリズム(縦割り意識)を生み出してしまう。また、昨今の人手不足と会社の成長意思に挟まれた多くのミドルリーダーたちは、会社・経営層の批判を繰り返しているケースが目立つ。

タナベコンサルティングでは、「部門管理から部門経営の視点を、30歳代の早い段階から身に付ける必要がある」と提言している。企業はこれを真摯に受け止め、実行に移さなければ、将来的に何も決断できないリーダーを多く生み出すことになりかねない。この全社視点を持ったリーダーは、勝手に生まれるのではなく、企業が意思を持って育てるものだと理解していただきたい。

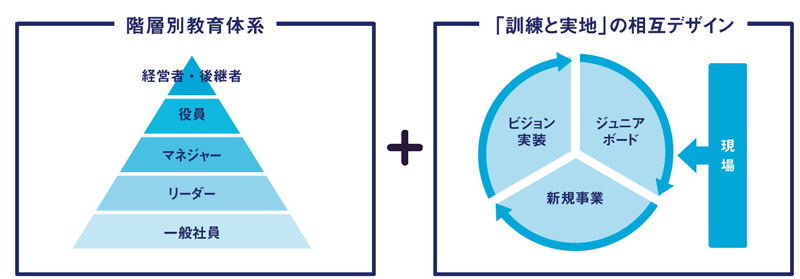

そのために必要なのが、「経営者人材育成プログラム」(【図表1】)である。このプログラムは、「自分の会社をこうしていきたい」という内発的な動機を引き出し、社内で成功や失敗を繰り返すことで、自社の理念に沿った自分なりの経営感覚を身に付けることを目的としている。経営に必要な「経験」を意図的に積ませることで、正しい思考と理念に基づいた決断力を養うことができる。

【図表1】経営者人材育成プログラム

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

今の経済環境下で企業が生き残るためには、ターゲット顧客のCS(顧客満足度)を高めることが不可欠である。そして、CSを生み出す根源はES(従業員満足度)にある。企業はこれまで、福利厚生の充実や職場環境・待遇・処遇の改善に取り組むことでESの向上を図ってきた。これらの施策は短期的な効果が見えやすいものの、すぐに「当たり前」となり、持続性に課題が残る。

筆者は、真の意味でESを高めるためには、経営者人材育成プログラムを通じたEX(従業員経験価値)の醸成が重要であると考える。社員が仕事を通じて得る経験や成長、自己実現の機会を通して、自身の満足度を根本的に向上させるのだ。

では、経営者人材育成プログラムを活用して社員のEXをどのようにデザインし、会社の理念に沿った自分なりの経営感覚を身に付けさせるか。これについて、3つのケースを通じてひも解いていく。

【ケース1】自社の実態に触れる

ビジョン・中期経営計画を策定している企業は多くある。だが、掲げたビジョンが実装されているかという質問に、自信を持って「はい」と答えられる企業は少ない。

タナベコンサルティング「長期ビジョン・中期経営計画に関する企業アンケート調査」(2024年1月)によると、長期ビジョンの浸透状況について、「社内全体に浸透している」と回答した企業は22.1%と全体の2割超にとどまり、約8割が「社内全体に浸透していない」と回答している。

タナベコンサルティングが提供する「ビジョン実装サーベイ」は、この現状を直視させ、自分たちで改善計画を立案させるプログラムである。ビジョン実装サーベイでは、次の2つのギャップを明確にする。

❶ 構築した会社側の思いと社員との認識ギャップ

会社側と社員との認識のギャップ(知っているか・理解しているか・共感しているか・その推進体制はあるか・実際に行動しているか・その行動は評価されているか)を階層別に抽出する。

❷ マネジャー層と一般層とのコミュニケーションギャップ

マネジャー層と一般層の間で発生している「言った・聞いていない」という現状を明確化し、どこで根詰まりが起きているのかを徹底的に分析する。その上で、「今、会社で何が起こっているのか」「自分たちがどのように改善すべきか」を認識し、階層別にチームを編成して経営陣に提言を行う。このプログラムを通じて、推進メンバーはビジョンの実装を「自分事」として捉え、単に指示されたことをこなすのではなく、目的を持った執行役として主体的に行動できるようになる。

【ケース2】自社の次のステージを考案する新規事業

冒頭で述べた通り、現在の日本の経営環境において市場拡大を見込むのは難しい。既存事業の多くが成熟化を迎え、衰退が止まらない事業も少なくない。この課題を打破するためには、自社の隠れた価値を再発見し、それを未来に向けて磨き上げることが重要である。そして、その魅力を新たな市場やドメインへと転換する動きが、近年多く見られるようになってきた。

しかし、新規事業においては「何をするかより、誰がするか」が重要である。いくら優れた案を考えても、一向に進まない企業は多い。これらを打破するには、新規事業を考案するステップを早い段階から社員にインプットすることが重要だ。

定期的に社員に新しい取り組みについて論文やプレゼンを課す企業もあるが、それらが実際に業務に活用されているかを確認すると、結果は明らかである。さらに、社員自身が「なぜそれが必要なのか」を認識していない場合、最終的に会社への不満が高まる。

私がコンサルティングで支援した、中堅製造業A社(売上高約100億円、社員数約400名)の成功事例を紹介したい。

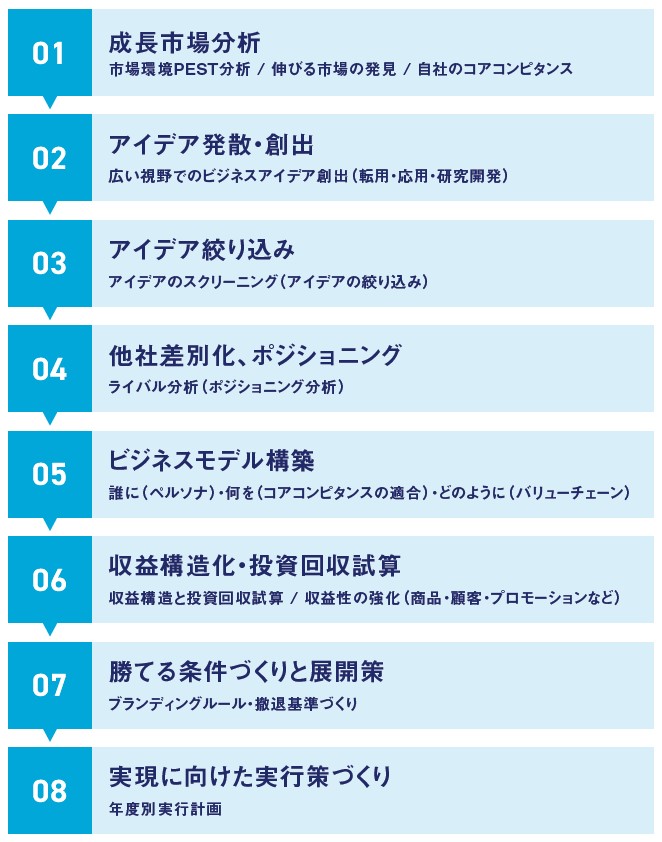

A社では、次世代役員候補を選抜し、チームを組成。その際、現トップや役員メンバーには「どのような案が出ても実行に移す」という約束を事前に取り付けてから新規事業開発プログラムを開始した。そして、このプログラムでは、自社のコアコンピタンス(真の強み)を明確化し、それを展開できる新たな市場やドメインを探る体系的なインプットを行い、メンバーはアウトプットを真剣に繰り返した。(【図表2】)

【図表2】中堅製造業A社のコンサルティング内容

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

半年間のプログラムを経て実装段階に入ると、選抜メンバーの1人が自身の業務を抱えながらも具体的な企業提携を進め、実現可能な成果報告があった。その後、このメンバーは役員に登用され、現在も活躍している。

【ケース3】経営に関する当事者意識の醸成

最後は、会社のビジョン・中期経営計画の策定を目指す「ジュニアボードプログラム」である。このプログラムは、数あるタナベコンサルティングのコンサル支援の中でも多くの実績を持っている。また、タナベコンサルティングにおいてもこのプログラムを実践し、経営層に提言して、その提言の中から具体的に選定・実装も繰り返している。

私がコンサルティングで支援している会社にも、定期的にジュニアボードプログラムを実施し、そこから出てきた提言を楽しみにしている経営者は多い。社員も自分たちが提言した内容が、具体的に経営に取り入れられることで、自社の理念に沿った自分なりの経営感覚を身に付けることができる。

最後になるが、本稿を通して会社が意思を持って次世代経営者人材を育成することの大事さを感じてもらえれば幸いだ。それぞれの部門を担う「全社視点を持った執行役」と、それをまとめ上げる次期トップ候補人材であるCOO(最高執行責任者)を育成し、企業の永続発展を目指していただきたい。

※Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字。不確実性が高く、将来予測が困難な状況を示す造語

大手印刷業界でマーケティング・顧客開発担当を経て、タナベコンサルティングに入社。企業のトップと業績に向き合い、常に新しい方法を模索して、地域の特色を生かした成功事例を次々に生み出している。中堅企業をメインに、中期ビジョン・中期経営計画の策定、BtoBブランド戦略立案、人材開発体系構築、動画を活用した技術伝承、ジュニアボード運営支援など、幅広い分野で多くの実績を残している。また、幹部や若手社員育成も得意としており、クライアントから高い評価を得ている。