中山 哲也氏

売上高は30年で3.5倍に拡大

トラスコ中山は、工具・器具・備品・消耗品の卸売業である。全国物流拠点は28カ所、国内営業拠点は59カ所、海外拠点は6カ所。「物流を制する者はビジネスを制す」として地域に根差した物流体制を目指している。

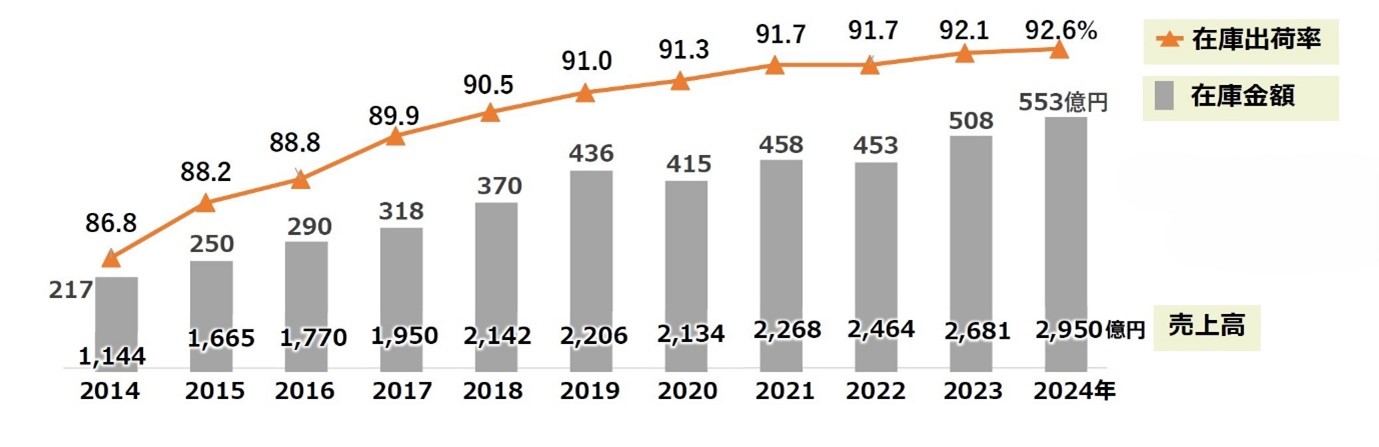

現在の取り扱いアイテムは700万、在庫アイテムは61.1万に上る。物流センターを運営する強みを生かし、私が社長就任時の1994年12月に830億円だった売上高は、30年後の2024年12月には2950億円にまで拡大した。

独自の経営指標「在庫出荷率」

私は、経営では教科書にはない答えを見いだすべきだと考えている。当社が着目する経営指標は、PER(株価収益率)・PBR(株価純資産倍率)・ROE(自己資本利益率)ではない。顧客からの注文をどれだけ在庫から出荷したかを示す「在庫出荷率」である。

出所:トラスコ中山講演資料

機関投資家は費用対効果や利益率の向上にこだわるが、世の中には効率が悪くても作るべき商品、行うべきサービスがある。会社は社会の一員として、お客さま目線で考え、大事な商品やサービスを供給することが重要だ。

私は、在庫は成長のエネルギーだと考えている。当社における2024年12月の工業用副資材の在庫金額は、553億円と高額だ。この潤沢な在庫によって、92.6%という高水準の在庫出荷率が支えられている。また、現在の受注の89%が人手のいらないシステム受注となったことで残業が激減し、ホワイト企業へ転換できた。

それだけではない。売れ筋以外の在庫も置き、速く安く提供したため、同業ライバル企業までが顧客となった。さらに、デジタル化したことでインターネット通販向けの売り上げも急拡大し、後述する「ニアワセ(荷物詰め合わせ)+ユーチョク(ユーザー直送)」や「ユークル(ユーザー商品引き取り)」などの新しいサービスも生まれた。このように、当社にとって在庫は成長の起爆剤だった。

社長を含む役員に課せられた仕事は、会社の機能を高めていくことだと考えている。会社の取り組みの中で、社長や役員が生み出したアイデアを、いかにたくさん実現するかが大切だ。

その1つに「やめる経営戦略」がある。目的が分からなくなった経営戦略は、やめる判断も必要だ。

例えば当社では、2002年に物品受領書、2003年に請求書の作成を撤廃した。また、2005年の手形取引の全廃では、普通預金に払い込まれた現金を物流に投資し、大きな成長につなげた。

さらに、2008年には取引先懇親会、2009年には売り出しセールを廃止。2019年には「ISO14001(環境マネジメントシステムに関する国際規格)」を卒業、つまり認証取得をやめている。これらの取り組みによって、月末から月初にかけての売上額が安定するようになった。

また、当社では数値目標だけでなく、能力目標も掲げている。能力目標とは「どんな能力を持った会社になりたいか」を示すものだ。独自の能力を持つ会社は、数値目標だけを達成する会社よりも強い。

能力目標には、「ニアワセ+ユーチョク能力アップ」「納品スピードアップ」「MROストッカー(富山の置き薬に着想を得た置き工具サービス)設置拡大」「24時間受注、365日出荷体制の構築」などを掲げた。

トラスコ中山の能力目標 出所:トラスコ中山講演資料

こうした能力目標の表明はDXの推進にもつながる。700万アイテムもある在庫を扱うには、デジタル活用が必然だ。DXの取り組みが評価され、一橋大学大学院の「ポーター賞」をはじめとした複数の賞を受賞している。

ライバルが思い付かない発想で挑む

当社では「持つ経営」を推進している。減価償却は「費」ではなく「益」だと捉え、会社の大動脈は他人資産に依存していない。物流センターはもとより「ソルマーレ」というサーバーまでも、自社で持っている。持てる物を全て持てば、インフレにも強くなる。一度買ってしまえば、それ以降は値上がりとは無関係になり、うまくいかなければ売ることもできる。

また、社員は原則的に正規雇用としている。会社には、社員が安心・安定して働ける職場をつくる義務があるためである。

さらに、経営判断は採算だけでなく、善悪を踏まえるべきだと考えている。創業者である私の父は、損得勘定の「取捨銭択」の経営を行ったが、全て失敗している。その教訓から私は、「取捨善択」の経営を心掛けた。

このように、教科書通りの取り組みをしないのは、「誰もが思い付き、進む方向に成功はない」と考えるためだ。多数決で決めた経営戦略が必ずしも正しいとは限らない。また、ライバル会社も同じような取り組みを思い付く。そこで、独創的な発想を重視し、10倍考えて10歩先を見据えることで、さらに独創力を鍛えていくことが必要だと考えた。知識は有限だが、知恵は無限である。私は記憶よりも、考えて気付く力を高めていきたい。

もし「理想の会社像は」と問われたら、私は「できればトラスコ中山から買いたくないが、買わざるを得ない会社」と答えるだろう。そういう会社の営業政策や生産計画などには、人が思い付かない戦略がいくつも張り巡らされているものだ。

私は、経営の現場から行方不明になる経営者を何人も見てきた。こうしたことは、全て「私はデキル」「私はスゴイ」「私はリッパ」という「カンチガイ」から始まっている。自覚を持って仕事をすると実績となり、実績が積み重なると自信になる。しかし、自信が積み重なると自慢や傲慢へとエスカレートし、ついには退場に追い込まれていく。できれば自信につながるところまでで、止めておきたいものだ。

独自事業「ニアワセ+ユーチョク」が大好評

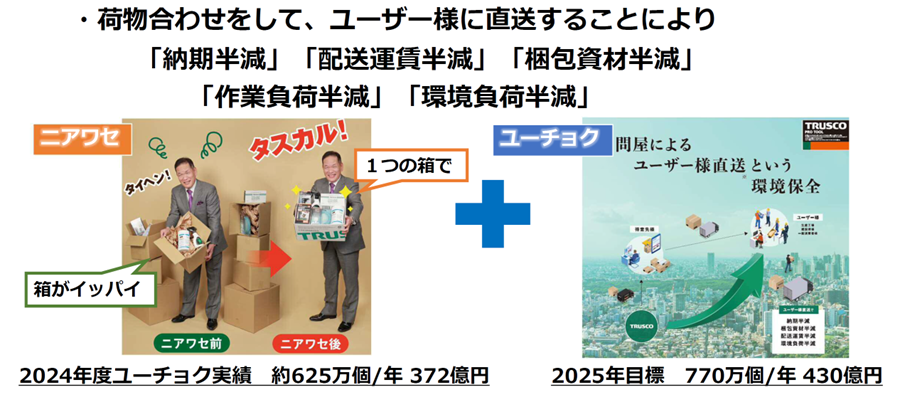

現在、教科書にない独自の発想から生まれた事業が大好評を得ている。2023年に始まったサービス「ニアワセ+ユーチョク」である。

出所:トラスコ中山講演資料

ニアワセとは「荷物の詰め合わせ」のことで、ネット通販で買い物すると何箱にも分かれて届く荷物を、できるだけ1つの箱にまとめて発送できるようにしている。

一方のユーチョクとは「ユーザーへ直送する」ことで、例えば社外の注文サイトからの受注を、注文サイトを経由することなくユーザーに直接送るサービスだ。これは、薬の問屋が複数メーカーの薬を病院や薬局を介さずに、患者に直接届けるイメージである。

複数の注文を荷物合わせしてユーザーに直送することで、納期や配送運賃、梱包資材、さらに作業負荷や環境負荷を半減することに成功した。2024年度の「ニアワセ+ユーチョク」の実績は、取引数が625万個、売り上げは372億円となっている。2025年は、取引数770万個、売り上げ430億円を目指している。

独自アイデアで働きやすい環境をつくる

独自のアイデアは働きやすい環境づくりにも反映されている。

当社の人事考課システムは、OJS(オープン・ジャッジ・システム)である。評価時期になると、全社員のパソコンに昇格候補者を配信する。そして、その人物を知る社員がコメントをつけて、○×によって昇格の有無を判定する仕組みだ。

賛成80%以上で昇格、80%未満は保留となる。この仕組みのメリットは、人物像が立体的に見えてくることだ。コメントは本人に全てフィードバックし、自己研鑽に役立ててもらっている。

最近の取り組みでいうと、2022年から「積立有休」の上限撤廃とお盆休みの廃止を行った。世の中では有休取得を推進しているが、当社では、有休を積み立てられることとした。積立有休は退職時に「一括利用」か「一括買取」を選択できる。また、社員は混雑時期を避けて夏休みを取得でき、顧客は営業日が増えることで利便性が向上した。

さらに、2024年からは女性役員創出の取り組みも始まっている。「提案女子会」は、いつもの仕事をしながら経営会議にも出席し、改善・改良・成長の提案を行う制度だ。そのほかには、取引先との各種会合に参加することで、さまざまな経験をしてもらう。

独自のアイデアは、このほかにも多数ある。「顔写真入り社員名簿の発行」や「顔写真・氏名入り座席表」の作成、「MROストッカー」などだ。

そして、倉庫内の地番管理と容積管理ができる「フリーロケーション在庫システム」の採用や、テレビ東京系列で毎週土曜日に放映されている「知られざるガリバー」という、私が発案した番組。さらに、副業の浸透により、社内で副業できる取り組みも始めている。

経営者の在り方と未来を拓く力とは

成長のターニングポイントは常に「非常識」にあった。手形取引全廃や大量の在庫確保、正社員主義、自前主義、そして独自の運搬経路による物流費の固定費化は、全て常識では考えられない取り組みだ。しかし、業界最後発の当社が成長するには、常識的な取り組みを行っても通用しなかっただろう。

また、経営者は「媚びない存在」であるべきだ。世の中・顧客・社員・退職者・株主・機関投資家に媚びる必要はない。さらに、苦労と悩みを混同しないことも重要だ。苦労は自分で解決できるが、悩みは解決できない。たいてい、人は自分の苦労に対してオーバーである。こう考えれば、抱えている苦労の大きさは半分になるかもしれない。

会社経営にとって重要なのは「気付く力」だ。世の中には万人に平等にチャンスが降り注いでいる。気付く社員を1人でも多く育てていけば、会社も大きく変わるだろう。どんなことにも知恵を絞れば、運命は変えていけると考えている。