ガリレイ、最先端の冷やす技術と人材力で業界の常識を突破し、グローバル企業へ挑む ガリレイ 代表取締役社長 福島 豪氏

最先端の冷やす技術をコアバリューに新しい市場を積極的に開拓

若松 1951年創業のガリレイは、業務用冷凍冷蔵庫、冷凍冷蔵ショーケースを中心に事業を拡大してきました。タナベコンサルティンググループ(以降、TCG)は、福島裕会長の代からご縁をいただいています。TCGの掲げる「ファーストコールカンパニー」(100年先も1番に選ばれる会社、以降、FCC)にも共感いただき、現在では東証プライム上場のガリレイグループへと成長されました。その成長への意志を福島豪社長が引き継がれ、さらなる持続的成長に挑まれています。福島社長は3代目ですが、創業の経緯についてお聞かせください。

福島 祖父の福島信夫が大阪で小型冷蔵庫の製造・販売を始めたことが当社の原点です。もともと岡山県の家具職人の家に育った祖父は、第二次世界大戦後に大阪へ出て、氷を入れて庫内を冷やす箪笥を考案し、リアカーに乗せて百貨店へ売りに行っていました。それが当社の始まりと聞いています。

その後、1951年に業務用冷凍冷蔵庫を製造・販売する福島工業を設立。祖父が他界する1999年まで、父で現会長の福島裕と二人三脚で会社を発展させてきました。

若松 まさに今のガリレイの原点ですね。創業者、福島会長、福島社長と受け継がれている現在の事業と経営は、この原点から発展してきたことが良く理解できます。

福島 2005年に入社後、大阪エリアの営業部長を経て、2014年より専務取締役営業本部長として東京の営業を統括していました。東京勤務の辞令が出たのは2011年3月11日。昼過ぎに東日本大震災が発生し、夕方に辞令が出て東京に同年4月1日に着任しました。東京エリアの開拓はもちろんですが、復興担当役員という使命感を持って赴任しました。

若松 実は、拙書『100年経営』(ダイヤモンド社)は2011年3月に上梓しました。実は、本誌のこの「100年経営対談」がスタートしたきっかけも東日本大震災でした。震災の数カ月後にTCGの創業者である田辺昇一から呼び出され、開口一番「日本の社長は元気ですか?」と尋ねられました。「非常事態の時、日本を救うのは政治家や官僚ではなく、企業家であり経営者です。日本の社長が元気でないと経済は良くならない。経営者を元気にするのが私たちの役割ですよ。お願いします」と。そして、「終戦直後と比べれば大丈夫、日本は必ず復興します」と激励されました。

その直後、ご縁のある社長のみなさんと一緒に全国の経営者に元気なメッセージを届けようと本対談を始めました。だから、震災をきっかけに、使命をもって新たな挑戦を始められた福島社長に共感します。

福島社長が社長に就任されたのは2022年6月。2025年3月期のガリレイの売上高は過去最高の1306億3900万円でした。東京を含む東日本エリアの成長は、大切な戦略だったと推測します。

福島 とにかく事業を成長させようと仲間と一緒にがむしゃらに開拓しました。当時、東京エリアではコンビニエンスストアは手つかず。スーパーマーケットもほとんど営業ができていない状況でした。ただ、父が早くから開発を進めていたIoTを活用した「FAサイバーネット」や「Sネット24」「Bems-you(ベムス・ユー)」などの遠隔監視・制御技術が、市場を開拓する上で大きな強みとなりました。また、製品の稼働状況を24時間365日自動記録する「HACCP ExAround(ハサップ エクスアラウンド)」を開発し、集積したビッグデータやAIを活用しスマート診断することで、1回での修理完了率は高い水準にあります。

若松 私は「日本市場は、アフターサービスがビフォアサービスになる」と言っています。デジタルやAIでさらに加速します。メンテナンスが競争力の源泉になる時代です。

逆に、アフターサービスをシステム化していないと、簡単にブランドスイッチ(顧客が製品を他社に乗り換えるきっかけ)が起きてしまいます。今後も磨き続けたいメンテナンス技術ですね。ガリレイの成長は、技術やサービス開発力が支えていることが分かります。

福島 そこには重点を置いています。専務時代に現会長に進言し、R&Dに特化した「イノベーションセンター会議」を設立しました。要素技術も含めて先行して調査しており、非常に活性化しています。月1回の会議に出席するのを毎回楽しみにしています。

若松 事業は、開発技術がサービス技術やマーケット技術とつながったときにスケールします。今後は東京・関東圏において人材採用や組織開発といった機能を強化するとともに、グローバル化も見据えた、機動力のある現地化(権限委譲)を進めていくとさらに成長します。

7つのセグメントで事業展開「いのち」に関わる新領域へチャレンジ

若松 ガリレイは「食といのちの未来を拓く」をパーパスに掲げ、2025年4月にホールディング経営へ移行されました。1999年から取り組んでいるため冷凍技術を医療・理化学製品へと広げています。現在は、いくつの事業セグメントを展開されていますか。

福島 「フードサービス」「医療・理化学製品」「冷凍冷蔵ショーケース」「大型食品加工機械」「大型パネル冷蔵設備」「小型パネル冷蔵設備」「サービス」の7つに分けており、2025年春から事業責任者も含めた戦略会議を創設して、成長戦略を練っています。

若松 冷凍冷蔵ショーケースは売上高構成比の約40%を占める柱となる分野です。ここは強い事業ですね。戦略はいつの時代も「強み」が起点であり、強みを見つけ、磨き、つなげていく「長所連結主義」が大切です。

福島 この事業は会社の成長をけん引していますし、私自身も一番注力してきた分野です。ようやく国内ナンバーワンが見えてきたところで、シェア50%超を目指しています。当社をFCCに選んでくださるお客さまが全国に多くあり、そうしたお客さまを増やしていくことに重点を置いています。

若松 国内ナンバーワン、シェア50%は圧倒的であり頼もしいです。TCGでは、100年先も1番に選ばれる会社をFCCと提唱していますが、それをロイヤルカスタマーと再定義して取り組んでいるところが素晴らしいですね。何かあれば真っ先に相談してもらえること、KPIとして一定以上の売上規模・取引額、シェア率、メンテナンス対応、お客さまとの関係の深さを基準とし、ガリレイの価値を理解しているお客さまが、ガリレイのFCCです。このFCCの育成は、「値決め力」を含めた強いポジショニング戦略です。

福島 ありがとうございます。ショーケースに本腰を入れるメーカーが少なくなってきたことも当社がシェアを拡大できた理由の1つです。特に、東京から取り組んできたコンビニ向けの営業戦略の結果、シェアが一気に上がりましたが、その強みとなったのは先ほど紹介したメンテナンス技術でした。コンビニの場合、連絡を受けてから90分以内に対応することが求められるため、まずはコールセンターを開設するなど、サービス体制を確立してから参入しました。

若松 メンテナンスサービスとセットにしないと競争力が発揮できません。営業時間への対応による品質管理がシビアだからです。その高い要求に応える体制や仕組みをバリューチェーンとして組み込まれた戦略です。

一方、売上高構成比22.0%のフードサービスは、これからシェアを獲得していく領域でしょう。

シェアが低い領域で戦うポイントは3つです。1つ目は、現在の強みを応用すること。2つ目は、ブレイクスルーポイント(突破口作戦)を明確にすること。3つ目は、攻略できる人材の確保・育成と環境への投資です。人海戦略が通じない場合は、リアルとデジタルを融合させたデジタルマーケティングも必要になってきます。

福島 同感です。専用サイトの開設も検討していますが、一方で当社のビジネスは結局のところリアルにたどり着くため、リアルで人が集う場所とウェブを組み合わせながら顧客を開拓していく方法を探っています。

外食産業のお客さまが求めていることにきちんと応えるポテンシャルを持っているのは当社だと自負しています。それを表現するリアルとオンラインの場をつくり、そこにお客さまを呼び込む仕組みについて練っている段階です。

M&A戦略で新事業に参入。グループ経営で事業領域を深め、広げる

若松 ホールディング経営に移行したということは、今後、「M&A共創戦略」を駆使する必要があります。大型食品加工機械や大型パネル冷蔵設備、小型パネル冷蔵設備といった新たなセグメントも加わりました。

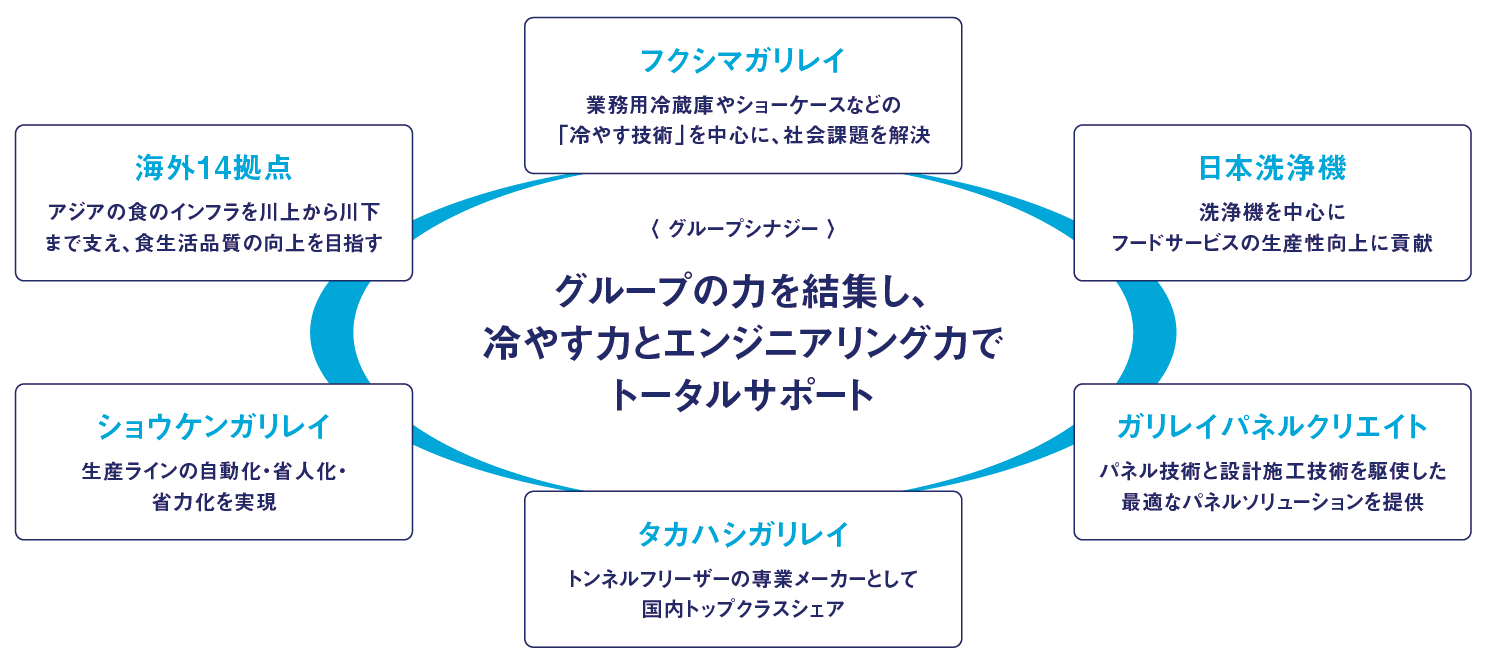

福島 ここはグループ経営(【図表】)で共創が生まれている領域です。大型食品加工機械のトンネルフリーザーは、冷凍食品やアイスクリームを製造する大手メーカー向けの機械です。約50年間トンネルフリーザー一筋で圧倒的なシェアを獲得していた髙橋工業(現タカハシガリレイ)を2009年にグループイン。これによって、食品工場という新チャネルが開けました。

【図表】ガリレイグループ

出所 : ガリレイ「統合報告書2024」(2024年11月)よりタナベコンサルティング戦略総合研究所作成

若松 パネル事業のM&Aは2013年でしたね。

福島 取引先だったFSP(現ガリレイパネルクリエイト)をグループ化しました。これによって食品倉庫のような大型施設はもちろん、薬品の冷却や半導体工場、電池工場など非食品のマーケットが見えてきました。さらに、同社が施設を作り、ガリレイが冷却設備を提供する事業モデルの展開も可能になりました。

特に、最近の外食産業の流れとして、製造業で業績を上げる企業が増えています。例えば、大手外食チェーンは、自社工場で製造した食品の売上高が外食を上回っています。同様の動きはスーパーなどの小売業でも広がっています。実際、外食企業や小売企業から、「工場を作りたい」という相談をいただく機会が少なくありませんし、全て手掛けるのは当社の得意技です。最近は、グループが一体となり、丸ごとガリレイに置き換えていくような展開が増えています。

若松 全ての冷却領域を統合できるシステム戦略が必要になってきます。生産が国内回帰していく中、「工場を作りたい」というニーズは、コンサルティング、製造、メンテナンス技術をワンストップで提供できるガリレイの強みになります。今後は、製造業のサービス化やコンサルティング化が重要になってくると思います。

医薬・理化学製品の売上高構成比は1.1%と小さいものの、今後成長が見込まれる分野です。

福島 同分野は、本社主導の事業として温めてきました。実は、TCGの「経営戦略セミナー2025」で学んだ「新しいフロンティアマーケット」に感銘を受け、注力マーケットとして動き始めました。病院はもともと当社の得意分野ですが、医薬向けの商材についてはこれからです。2025年春から重点市場と位置付けて取り組んでおり、「食といのちの未来を拓く」という当社のパーパスにある「いのち」に当たります。

若松 これからの持続的成長に向けたガリレイの「ブレイクスルー戦略」は何かが問われます。TCG流に言えば、ブレイクスルーは「突破口」です。引き続き、揺るぎない成長への意志を持ちながら、2030年以降へ成長の壁を突破する重点投資ポイントを明らかにしていきたいですね。

経営者人材と技術を共に育て「幸せ創造企業」をグローバルに展開

若松 事業領域戦略は先ほどお伺いしました。もう一つのブレイクスルーが、グローバル戦略です。現在の海外売上比率はどれくらいですか。

福島 現在の海外売上比率は約5%です。2024年に策定した海外事業の中期ビジョン「GALILEI Global Vision 2030」では、2030年に200億円という目標を掲げています。

若松 私は、グローバル企業は海外売上比率20%が基準だと言っています。海外に14の拠点をお持ちですが、重点エリアなどは設定されていますか。

福島 注力しているのはインドネシア、タイ、ベトナムです。今は第三国も開拓を進めています。海外比率を上げるには参入する国やエリアを増やしていく必要があります。インドネシアではM&Aも実施しましたが、非常に手応えを感じています。若松社長が言われたように、M&A共創戦略によって見える景色が変わりました。

若松 ガリレイなら海外を成長マーケットに育てる必要があります。無計画なM&Aは避けるべきですが、自社の企業理念や事業領域に合致する戦略的なM&Aは大切です。

海外売り上げの目標は200億円ですが、ガリレイの領域であれば、300億円、400億円も可能だと思います。ただ、その際に重要になるのが今後のガリレイの経営を担う国内およびグローバルな経営者人材の育成です。ジュニアボードなどを通して各世代のリーダーを育成していかなければなりません。

福島 当社では30歳代からメンバーを選抜した海外研修を3回実施しています。

若松 良いですね、ぜひ続けるべきです。また、各世代からメンバーを集める期間限定のプロジェクトもお勧めしています。「組織を斜めに切る」と私は言っていますが、各世代を入れた社長直轄のプロジェクトを立ち上げて、1期生、2期生、3期生と継続的に育成されると良いと思います。

私もTCGでグループを横断するジュニアボードを7年続けていますが、全員で経営に参加するカルチャーが醸成されてきたと感じています。早いうちに経営者視点に触れた経験は10年後に効いてきます。経営者人材育成が成長の鍵となります。

福島 人材育成に関しては「ガリレイアカデミー」を設立し、技術やサービスを中心に研修を実施しています。同アカデミーでは本社で1カ月半の研修を受けてもらいますが、そこでは技術が身に付くだけでなく、一緒に学んだ同期とのコミュニティーが形成されます。これが離職率低下につながると期待しています。

若松 社長の仕事には、人材を育成し、活躍してもらうという学長の役割もあります。ガリレイアカデミーには共感します。TCGも「TCGアカデミー」を創設し、多くの会社に企業内大学を普及しています。ナレッジマネジメントや採用ブランディングにもつながる活動です。

福島 まずはインナーブランディングとして活用し、いずれはアウターブランディングしていきます。さらに、今は「ガリレイバリューアップセンター」の立ち上げに向けて動いています。「人と技術を共に育て、食といのちの未来を拓く育成・開発拠点」をコンセプトに、2027年春開設を目標に準備を進めています。

若松 ガリレイにとって、これからも人材は財産であり、人材採用戦略を含めて生命線です。経営は、物心両面の幸福の追求です。ホールディング経営へ移行したわけですから、これから大切になるのは「経営者人材の育成」です。

福島社長が「経営者を何人育てていくか」で会社の成長が決まります。大阪と東京から同時に国内外へ発信できる機能や施設になると良いですね。どのような施設になるか、今から楽しみです。

最後に、今後のビジョンについてお聞かせください。

福島 私がビジョンで思い浮かべるのは、やはり「人」です。私たちは「食」と「いのち」という広大な事業領域に携わっており、その影響力は着実に増しています。食の安全・安心を守り、世界中に食の幸せをお届けする。これは非常に価値のある仕事です。社員には仕事や会社に誇りを持って働いてほしいですし、仕事を通して幸せになってほしいとも思っています。

それによって会社が輝き、社会に貢献することで、みんなが幸せになっていく。そんな「幸せ創造企業」を社員と一緒に体現することが、今のビジョンです。

若松 創業以来の精神を新しいスタイルへと昇華させ、人と社会、そして世界を幸せにする力強いビジョンです。福島社長との対談を通して、食といのちの未来を拓くガリレイの姿が見えました。本日はありがとうございました。

ガリレイ 代表取締役社長 福島 豪(ふくしま ごう)氏

1977年大阪府生まれ。2003年大阪教育大学大学院卒業後、日立製作所を経て、2005年に福島工業(現ガリレイ)入社。

2010年に関西支社大阪営業一部長、2011年に執行役員東日本副支社長、2014年に専務取締役営業本部長兼東日本支社長を歴任。2022年より現職。

ガリレイ(株)

- 所在地 : 大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18

- 設立 : 1951年

- 代表者 : 代表取締役社長 福島 豪

- 売上高 : 1306億3900万円(2025年3月期)

- 従業員数 : 2921名(準社員込み、2025年3月現在)

若松 孝彦 わかまつ たかひこ

タナベコンサルティンググループ タナベコンサルティング 代表取締役社長

タナベコンサルティンググループのトップとしてその使命を追求しながら、経営コンサルタントとして指導してきた会社は、業種・地域を問わず大企業から中堅企業まで約1000社に及ぶ。独自の経営理論で全国のファーストコールカンパニーから多くの支持を得ている。

1989年にタナベ経営(現タナベコンサルティンググループ)に入社。2009年より専務取締役コンサルティング統轄本部長、副社長を経て2014年より現職。2016年9月に東証1部(現プライム)上場を実現。関西学院大学大学院(経営学修士)修了。『チームコンサルティング理論』『100年経営』『戦略をつくる力』『甦る経営』(共にダイヤモンド社)ほか著書多数。

タナベコンサルティンググループ(TCG)

大企業から中堅企業のビジョン・戦略策定から現場における経営システム・DX実装までを一気通貫で支援する経営コンサルティング・バリューチェーンを提供。全国800名のプロフェッショナル人材を有し、1957年の創業以来17,000社の支援実績を持つ日本の経営コンサルティングのパイオニアであり、東証プライム市場に上場しているファームである。