20歳の学生が立ち上げたコンテンツ管理プラットフォーム「Box」

若松 Box社は、ビジネス向けクラウドコンテンツ管理プラットフォーム「Box」を全世界で展開するテック企業です。日本市場への参入は2013年8月。古市会長はBox Japanの立ち上げから同社の成長をけん引されてきました。タナベコンサルティンググループ(以降、TCG)では、私とデジタル戦略部と一緒に2019年にBoxを導入しましたから、長いお付き合いです。しかも、本社社屋が東京駅前の同じビルですからご縁を感じますね。まずは、Box社の概要についてお聞かせください。

古市 日頃からBoxを活用いただきありがとうございます。米国に本社を置くBox社は、「Power how the world works together(人と組織の働き方を変革する)」というミッションを掲げており、私たちBox Japanも「共に働きやすい世界をつくる」という考え方にのっとってコラボレーションの促進に力を入れています。

Box社の創業は2005年。当時、CEOのアーロン・レヴィは20歳で南カリフォルニア大学の学生でした。それから20年、Boxは堅実な成長を続けており、現在の利用企業は全世界で約11万5000社、「フォーチュン・グローバル500(全世界の売上高上位500社)」のうち7割が利用しています。創業8年後の2013年に日本上陸を果たします。まだ多くの日本企業がクラウド利用に懐疑的な状態で、内心ドキドキでした。Box Japanは2025年で12年目を迎え、国内の利用企業は約2万社、「日経225(日経平均株価)」に選ばれている約75%の企業に利用いただいています。

若松 古市会長はBoxの日本法人(Box Japan)を設立されたと聞きました。

古市 私はBox Japanの1人目の社員でした。日本法人の立ち上げ前に米国のBox社に契約社員として入社し、日本で法人登記するところから携わっています。

若松 1人目の社員ですか。日本法人の創業者とも言えますね。外資系企業の日本法人創業者(1人目の経営者)として事業を成長させ、現在に至るまで代表取締役社長、会長と歴任されている方に初めてお会いしたかもしれません。良い意味で日本的であるとも感じます。

古市 日本法人を立ち上げるに当たっては、シリコンバレーの良い部分と日本企業の良い部分を合わせた組織にしたいと申し出ました。部署が異なっても社員同士が助け合える組織にしたいと考えたからです。

若松 多くの外資系企業では、部署ごとに指揮命令系統が分かれています。例えば、マーケティングであれば本国やアジア本社(多くはシンガポール)のCMO(チーフ・マーケティング・オフィサー)が評価するケースが多いです。そうなると、異なる部署の社員が助け合うことは難しくなります。

古市 おっしゃる通りです。私は、仕事は社内のバケツリレーのようなものだと考えています。企画・開発が製品をつくり、マーケターが利用するお客さまを見つけて、営業やSE(システムエンジニア)が販売し、ポストセールスが販売後のケアをする。水を足しながらバケツを満タンにしてお客さまに価値を届けるわけですが、弱い部署があると途中で水がこぼれてしまいます。ですから、苦戦している部署があればみんなで助けることが大事。しかし、レポートライン(報告経路)がバラバラに本国やアジア本社に上がる形では横同士の連携はほとんど評価されません。横連携を促せるよう、日本のトップが全てを見る経営スタイルを提案しました。

外資系企業の常識を覆す日本的な組織づくりで躍進

若松 どういった会社をつくりたいか、設立前から組織の理想像をお持ちだったのですね。創業者的な発想ですが、なぜそのような考え方に至ったのでしょうか。

古市 私の経歴に関係しています。私はNTTに14年弱勤務した後、外資系日本法人に転職しました。NTT時代に英国へ留学させていただいたことで、海外でも挑戦したくなったのです。

ただ、外から見ている景色と中の景色は違っていました。外資系日本法人のほとんどは縦割り組織です。本社が方針を決めて下に落としていくため、日本法人のトップであっても、予算や人事評価の決定権は海の向こうにあります。これは、グローバルオペレーションを効率化するには理にかなっていますが、その一方で、現場においては横の連携が取りづらくなります。私自身、隣の部署は目が回るほど忙しいのに、周りが手助けできないことに強いストレスを感じていました。

特に、立ち上げ時は1人が3役、4役を担う必要があります。当時のCOO(チーフ・オペレーティング・オフィサー)だったダン・レヴィンは日本での事業経験があり、私の考えを伝えたところ、ダンが「やってみよう!」と後押ししてくれました。

若松 従来と異なる考えや手法を尊重するのは、Box社の懐の深さであり、卓越している部分です。「共に働きやすい世界をつくる」という本質的な価値の具現化とも言えます。日本市場は世界の中でどれぐらいの割合を占めていますか。

古市 売上高については、グローバルの23%(2025年1月期)を日本が占めています。私自身、これまで複数の外資系日本法人を経験しましたが、業績の良いところでも売上高はグローバルの4%から5%程度でしたから、Box社は突出しています。そのおかげでBox社は日本のお客さまの声にとても敏感です。従業員数は全世界で約2500名、日本にはその1割に当たる約250名が在籍しています。

圧倒的なセキュリティーと容量無制限のストレージ

若松 2019年に私が社長としてTCGにBoxを導入した当時、最大の課題は組織内での知識や情報を効果的に収集、共有、活用する「ナレッジマネジメント」でした。Boxの存在を知ったとき、セキュリティーの堅牢性はもちろん、ナレッジマネジメントにおいても非常に最適な仕組みだと感じて導入しました。Boxの開発経緯について聞かせてください。

古市 最初は個人向けのサービスでした。学生だったアーロンに必要だったのは無尽蔵にファイルを保存できる場所であり、さまざまなデバイスでデータを出し入れしたり、使用できたりするような仕組み。それをサービスとして提供したのが2005年で、その2年後の2007年に企業向けサービスに力点を移しました。

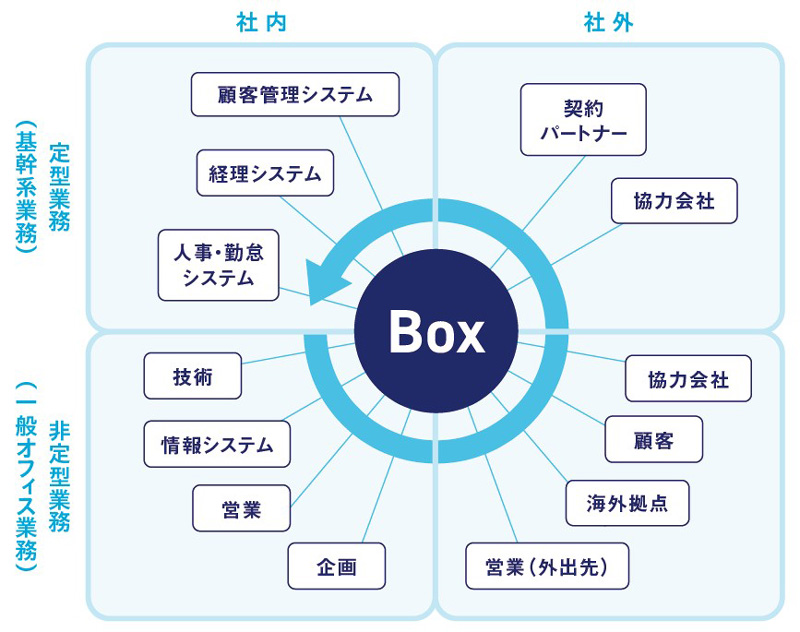

簡単に言うと、Boxの特徴はファイルをBoxのクラウド領域から出さずに共有する点にあります。リンクをたどってBoxのクラウドにアクセスし、編集や加工もそこで終わらせるという発想です(【図表】)。デバイスに保存されたファイルをクラウド上で同期するより技術的に難易度が高く、インターネットのスピードも求められますが、ユーザーの使い勝手を優先して開発を続けた結果、独自の進化を遂げました。特に、ファイルをクラウド上に集約したことでセキュリティーが格段に高まりました。

【図表】コンテンツ管理プラットフォーム「Box」

出所 :Boxホームページを基にタナベコンサルティング戦略総合研究所作成

若松 その方式だとクラウドのセキュリティーに投資を集中できます。分散が常識だった時代に逆のアプローチをしたわけですね。個人向けの同様のサービスも、提供ソフトやデバイスごとにバラバラ(分散)でしたからね。

古市 おっしゃる通りです。ファイルを一元管理したBoxクラウドを守ればセキュリティーを担保できます。セキュリティー強化への投資は企業ニーズにも合致しました。特に、Box Japanを立ち上げた当時、日本では大規模な個人情報漏えいが相次いでおり、企業の情報セキュリティーに対する関心が非常に高まっていましたが、ITシステムは短期間で構築することができません。一方、Boxならすぐに対応が可能です。そうした背景もあり、企業だけでなく学校や官公庁などへの導入が急増しました。

若松 社員による個人情報の漏えいや、重要なファイルが保存されたデバイスの紛失、ランサムウエアによる感染など、さまざまなリスクにさらされる中、企業にとって当時も今も情報セキュリティーへの対応は急務です。

一方、日本では政府主導の下で「働き方改革」が進められており、あらゆるデバイスからアクセスできるBoxの仕組みは柔軟な働き方にもマッチしました。リモートワークを実現するツールというより、「働き方改革のインフラ」であると言えるでしょう。TCGもBoxを導入していたおかげで、コロナ禍を乗り超えることができました。

古市 長時間労働や過労死が社会問題化する中、働き方改革への風向きが変わった時期でした。さらに、2020年からのコロナ禍でリモートワークへの流れが決定的になりました。実は2020年から2024年までの5年間で、Box導入数が3.5倍になるなど急速に拡大しました。また、コロナ禍でZoomやSalesforce、Concurなど、機能別にさまざまなクラウドアプリの導入が進んだこともBox導入の追い風になりました。

ナレッジの活用と創造にBoxで貢献する

若松 Boxはさまざまなアプリに対応しているため、あらゆるコンテンツを一元管理できて便利です。また、Boxはクラウドストレージの容量無制限な点もメリットですが、なぜそれが実現できるのでしょうか。

古市 現在、グローバルでは1500を超えるアプリと連携しています。日本独自のアプリも300種類ぐらいあります。

容量無制限の秘密は、マクロとミクロの平準化にあります。マクロ視点については、利用企業の中には世界的なメディア企業やゲーム会社など、大容量のストレージを使用する会社もありますが、それは全体で見ればごくわずか。99%以上の会社は一般的な使い方なので十分に吸収できます。個社ごとのミクロ視点については、Boxは全社的に導入するケースがほとんどです。開発部やマーケティング部など多くの容量を使う部署がある一方、経理や総務をはじめ、ほとんどの部署はそれほど容量を必要としませんから、全社的に見ればバランスが取れます。

若松 なるほど。利用企業全体の平準化と各社の平準化の両方が容量無制限につながっているのですね。日本の特徴として、これまで多くの企業がオーダーメードのシステムを導入してきましたが、標準化する方が効率化につながるように思います。TCGでは、Boxをデータのプラットフォームに必要なシステムを上に乗せていくスタイルでデータドリブンを構築しています。

古市 オーダーメードのシステムは、どうしても機能が増えて価格が高くなり、製作にも時間がかかっていました。それに対して、クラウドの基本は標準化であり、「Pay for Value(価値あるサービス・モノに対する正当な対価)」。各企業が必要な機能を加えていく形ですから、世界中に安く、早くサービスを提供することができますし、更新も容易です。

もちろん、個々のニーズも重視しています。Boxはコアの開発に特化する一方、国内のベンダーと積極的に組んでカスタマイズにも対応しています。例えば、電子署名については、これまでのBoxサインに加えて、「Shachihata Cloud」と連携して印影がある電子印鑑の押印や電子決裁などのサービスを提供しています。

若松 日本は印鑑文化が根強く残っていますから、かゆいところに手が届くサービスをカスタマイズして展開されていることが、日本におけるシェア拡大につながっている理由の1つですね。TCGの場合、行政・公共向けのコンサルティング支援も多いので、選択した地域内にファイルを保存できる「Box Zone」サービスはありがたいです。国内にファイルを保存できるメリットを感じています。

古市 ありがとうございます。安全性については、政府情報システムのためのセキュリティー評価制度「ISMAP」の認定を受けています。かなりの時間とエネルギーとコストが掛かりましたが、ISMAPが整備されたタイミングで取得したことで安心感を持っていただけたと思います。

若松 もう1つ、私が魅力を感じているのはBoxのナレッジ支援機能です。セキュリティー対策やリモートワークのインフラとしての使用はもちろんですが、コンサルティングファームとしては、「SECI(セキ)モデル※」のベースとしてBoxを使用しています。実際に使用すると、「共に働きやすい世界をつくる」というミッションが具現化されていると感じる工夫が多くありますね。

今後、コンサルティング的な機能があらゆる業種に求められる中、ナレッジマネジメントの側面でもBoxを活用することで付加価値がさらに向上すると確信しています。

非構造化データの活用でAIの可能性は飛躍的に広がる

若松 最後に、AIをはじめとする最先端のテクノロジーの活用も含めた今後のビジョンなどについてお聞かせください。

古市 ひと昔前のITの世界はハードウエアが第一でした。それがソフトウエアに移り、今はデータの時代になりました。データドリブン経営も脚光を浴びていますが、次に来るAIで重要になるのは、教師データ(機械学習に利用するデータ)の充実です。一説には、文字データに関してはあと数年で学習を終えると言われていますが、Boxには大量のデータが蓄積されています。これがAI時代の宝になります。

若松 原点のビジネスモデルがBox社の最大の強みとなっています。20歳の学生が目指した非常にシンプルな貢献価値、不便を便利にすることへのこだわりが、新たな価値につながっています。

古市 Box社はAIエンジンそのものの開発は行っていませんが、膨大なデータを持っているのでMicrosoftやGoogleとも連携しています。もちろん、これから何が伸びていくかについて社内で議論していますが、まだ不透明な状況ですから、OODA(Observe:観察、Orient:状況判断、Decide:意思決定、Act:実行)を繰り返しながら、試行錯誤して用途をつくっているところです。

中でも、当社としては非構造化データに注目しています。構造化データとは、データベースで整理されている情報。売り上げや機械の稼働時間など表計算で管理されている情報が構造化データに当たりますが、すでにERP(経営統合システム)で分析されて活用されています。一方、非構造化データとは、文書や動画、静止画などです。今後はその利用価値を構造化データ並みに引き上げたいと考えています。

サービス開発を通してポテンシャルを引き出し日本の社会を、企業を元気に

若松 まさに、それが日本企業のナレッジマネジメントですね。ERPによるデータ分析だけでは、組織問題の本質把握やデータ活用は不十分だと感じます。非構造化データの構造化が必要です。どのような活用を進めていかれるのでしょうか。

古市 活用には、まずはメタ情報のタグ付けが必要です。具体的には、契約書であれば、契約期間や契約金額、リスク事項をAIで自動的に抽出したり、動画や静止画であればジャンルや登場人物、製作日時などの情報をAIで自動的に集めたりすることで、もっと有効活用できると考えています。

例えば、契約終了日や契約金額が自動で収集できれば、契約終了前に人の手を介することなく法務部や経理部などに情報が届きスムーズに更新できるといったことです。こうした開発は始まったばかりですが、実現するのは恐らく時間の問題でしょう。

私は、非構造化データの活用に関する開発が、日本企業の生産性の向上につながると期待しています。日本人はとても勤勉なのに、日本の生産性が低いと言われるのは悔しいですから、そうした現状を変えていきたいと考えています。特に、TCGのような企業と一緒に開発すると一気に実現に近づくと思います。

若松 十分に活用できていないデータを自動管理できれば生産性は格段に上がります。TCGの使命は、パーパス「その決断を、愛でささえる、世界を変える。」にある通り、日本の社長、企業を元気にすること。そして世界を変えることです。業界は違いますが、目指している未来は同じだと確信しました。

私自身、実際にBoxを利用していますが、知的な価値を発揮するためのベースメソッドになると実感しています。日本企業はこれまでブランディングや非財務情報の分野への投資をあまりしてきませんでしたが、ナレッジも含めた非財務情報への投資を強化すべきだと考えています。

創業の経緯なども含めて本対談では通じる部分、共感する部分が非常に多くありました。日本企業や日本が本来のポテンシャルを発揮できるよう、さらに上の次元に向かって一緒に取り組んでいければうれしく思います。本日はありがとうございました。

※ 日本の経営学者の故・野中郁次郎氏と、国際基督教大学の理事長である竹内弘高氏が共著『知識創造企業』(東洋経済新報社)で提唱した、個人の知識や経験を組織で共有し、新しい知識を生み出すフレームワーク

Box Japan 代表取締役会長 古市 克典(ふるいち かつのり)氏

1961年香川県生まれ。1985年京都大学経済学部卒業、1992年ロンドンビジネススクール(MBA取得)卒業。1985年にNTT入社後、システム開発、海外投資、事業計画作成などを担当。日経連(現日本経団連)への出向、英国留学なども経験し、1998年にルーセント・テクノロジーズに入社。2000年にレベル3コミュニケーションズに入社。2003年に PRTMマネジメント・コンサルティング(現プライスウォーターハウスクーパース)に入社後、パートナーに就任。2008年6月に日本ベリサイン(現デジサート・ジャパン合同会社)代表取締役社長に就任。2013年8月にBox Japanを設立し、代表取締役社長に就任。2025年2月より現職。

(株)Box Japan

- 所在地 : 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング15F

- 設立 : 2013年

- 代表者 : 代表取締役会長 古市 克典、社長執行役員 佐藤 範之

タナベコンサルティンググループ(TCG)

大企業から中堅企業のビジョン・戦略策定から現場における経営システム・DX実装までを一気通貫で支援する経営コンサルティング・バリューチェーンを提供。全国800名のプロフェッショナル人材を有し、1957年の創業以来17,000社の支援実績を持つ日本の経営コンサルティングのパイオニアであり、東証プライム市場に上場しているファームである。

若松 孝彦 わかまつ たかひこ

タナベコンサルティンググループ タナベコンサルティング 代表取締役社長

タナベコンサルティンググループのトップとしてその使命を追求しながら、経営コンサルタントとして指導してきた会社は、業種・地域を問わず大企業から中堅企業まで約1000社に及ぶ。独自の経営理論で全国のファーストコールカンパニーから多くの支持を得ている。

1989年にタナベ経営(現タナベコンサルティンググループ)に入社。2009年より専務取締役コンサルティング統轄本部長、副社長を経て2014年より現職。2016年9月に東証1部(現プライム)上場を実現。関西学院大学大学院(経営学修士)修了。『チームコンサルティング理論』『100年経営』『戦略をつくる力』『甦る経営』(共にダイヤモンド社)ほか著書多数。