原点回帰で「交流」の本質を見つめ直す

若松 タナベコンサルティンググループ(以降、TCG)は、JTBの支援で2024年から2025年にかけて社員の国内外旅行を実施しています。ありがとうございます。実は、2022年に予定していた創業65周年の企画でしたが、コロナ禍で実施できませんでした。山北社長が就任されたのもコロナ禍の真っただ中でしたが、厳しい船出だったと推察いたします。

山北 こちらこそ、ありがとうございます。私が就任した2020年6月は、新型コロナウイルスの感染拡大が始まったタイミングで、先行きが全く読めませんでした。売り上げが前年の1割に満たない月もあり、通年でも3割程度にとどまるなど相当なダメージを受けました。就任後、まず取り組んだのは、短期的な資金確保と、社員に対して自社の現状を正確に伝えることでした。

若松 私自身も社長として、「このままだと会社が潰れるのではないか」という思いが頭をよぎりました。JTBの場合、旅行が主力事業ですから、社員の方々の不安は計り知れません。

山北 旅を扱ってきた会社なのに突然旅がなくなってしまったわけですから、社員の戸惑いや不安は深刻でした。ともすれば「旅自体が感染拡大の敵」のような風潮の中、就任してすぐに全社会議において基本的な考え方を発信する一方、現場責任者150名とオンラインで1対1の面談を実施。そこで会社の財務状況も洗いざらい伝え、不安感を取り除くことに努めました。

ただ、危機感は事業を見直す機会になりました。人間は意外と近くしか見ていないものです。「どうすれば旅行をしてもらえるか」と目先の課題を考えがちですが、私はあえて「何のために旅を提供してきたか」に目を向けました。人類は約20万年前にアフリカで誕生し、大陸を渡って地球上を移動しました。移動や交流は人類の本能のようなものですが、以前はそこに思いをはせずに、旅行の形ばかりに目が向いていたように思います。

若松 現場責任者との対話は、皆さん安心されたことと思います。移動ができない状況の中、事業の本質を追求し、「自社は何で社会に貢献すべきなのか」という、私も提唱している「貢献価値」に目を向けられたわけです。外部環境が好調なときには見失いがちな経営者思考です。

山北 当社の歴史をひも解くと、1867年にパリ万国博覧会を見た実業家の渋沢栄一が、多くの人でにぎわうパリの情景を日本で実現したいと思ったのが始まりです。世界中の人が訪れることで日本が豊かになり、異なる文化が触れ合うことで相互理解を深めていく。そうした精神に基づいてスタートしたはずですが、いつしか旅の形にだけ目が行くようになっていました。コロナ禍は、「交流とは何か」について深く考える時間になりました。

JTBの113年の歴史の中でビジネスモデルは変わりましたが、今でも変わらずに旅を通して心が動く瞬間を提供し続けています。人と人、人と場所、人と文化が出会い、交わる瞬間であり、交流を生む力にこそJTBの強みがあるとあらためて認識しました。

若松 原点回帰ですね。迷ったときは出発点に戻ると道が見えてきます。

山北 おっしゃる通りです。旅は経済力を高めるだけでなく、サステナビリティーにつながる考え方も持っています。旅を通して自然と触れ合ったり、世界遺産を訪れたりすることで、自然や文化を大切にしたいという気持ちが生まれます。私たちは、そのような旅の力に思いを寄せてきたはず。そこに事業転換のヒントがありました。

原点に戻るとは本質にたどり着くこと。旅という形ではなく、旅の先にある目的に思いをはせることで、新しい形が生まれています。

感動を呼び起こす「実感価値」の創造が強み

若松 ピンチはチャンスと言いますが、まさに本質に合ったものに変えていくチャンスです。社長に就任された際、5つの主義と6つの経営方針を発信されましたが、「市場中心」「本質」「主体」「先進」「現実」という5つの主義は経営の本質です。

山北 世界は多様化していますが、往々にして物事が表層的に見られているように思います。昨今、オンラインシフトできない会社は駄目だと盛んに言われています。特にAIは劇的に進化を遂げており、絶対に最先端でなければいけない部分だと考えています。一方、わざわざ来店されるお客さまの気持ちを無視してはいけません。何を求めているかと言えば、人との触れ合いです。社会の変化だけでなく、事業の本質まで踏み込んで考えないと、これからのビジネスの在り方は見えてこないと思います。

会社が大きくなるにつれ、事業運営は他人事になりがちです。市場環境が悪くなるたび、「マーケットが悪い」と外部環境を言い訳にしていては、業績が悪化する一方です。自社の危機を社員が自分自身の問題として捉えられるかは非常に重要です。

さらに、正しく現実を把握すること。コロナ禍は未曾有の事態でしたが、それでも現実的な数字を設計して共有していかないと社員の不安感が募り、前に進めません。現実を直視できる文化が必要だとの思いで発信しました。

若松 全社員で危機を突破していく心意気が感じられます。6つの方針に「実感価値」という言葉があります。「体験価値」はビジネスの世界で使われますが、実感価値は初めて聞きました。

山北 実感価値は造語です。それまでも、JTBにしかできない価値を提供する「JTBならではの価値」という言い方がありました。そこに、お客さまが価値と感じるものを追求するという視点を込めて実感価値という言葉をつくりました。

コロナ禍には、「Google Mapでも旅はできる」と言う人もいましたが、私は違和感を持ちました。旅は本質的にリアルです。視覚や聴覚だけでなく、そこで触れる空気感は格別です。方針に「デジタルとヒューマンとの融合」を挙げましたが、しっかりとしたデジタル基盤をつくり、その上に当社の強みである人の力を乗せられるかが鍵になります。五感をフルに活用できる旅を創造したいと考えています。

若松 渋沢栄一がパリの万博で得た実感が日本を動かしました。五感で受け取る実感、感動が旅の価値なのだと思います。「感動のそばに、いつも。」というJTBのブランドスローガンからも実感価値に通じる思いがあります。

山北 「感動を提供します」と言う企業はありますが、私たちは常にお客さまの感動の現場に一緒にいたい。そうした思いを込めたスローガンであり、その思いを表現するために実感価値という言葉ができました。

顧客の明確化でツーリズムの可能性を拡大

若松 JTBの2024年3月期のグループ売上高は1兆863億円でした。事業ドメインである交流創造事業が拡大しているように感じます。コロナ禍を経て事業セグメントを変革されています。

山北 旅行者を対象とする「ツーリズム事業」、地域のニーズを満たす「エリアソリューション事業」、企業のニーズを満たす「ビジネスソリューション事業」の3本に整理しました(【図表1】)。

【図表1】交流創造事業の全体像

出所 : JTBホームページを基にタナベコンサルティング戦略総合研究所作成

旅のステークホルダーは旅行者だけではありません。受け入れる地域や事業者が存在し、さらにその周辺には農家や交通機関などさまざまな産業が広がっています。企業に対する貢献、地域に対する貢献、旅行者に対する貢献の3つに分け、それぞれを研ぎ澄ましていきたいと考えています。

若松 まさにJTBの貢献価値ですね。企業がトランスフォーメーションするためには、事業セグメントを変えられるかどうかが重要だと私は提言しています。交流創造事業という本業の根っこを変えず、セグメントを変えていくJTBのビジネスモデルこそ、トランスフォーメーションの本質です。1つの案件では限られたアイデアしか生まれませんが、事業を大きなコンセプトにまとめることでクリエイティブな発想や新たなビジネスを創造しやすくなります。

山北 おっしゃる通りです。単に顧客ごとに整理したのではありません。例えば、エリアソリューションで重要なのは旅行者数ではなく、地域自体をどう持続的に発展させるかです。具体例を挙げると、沖縄と米・ハワイはいずれも入島者数が年間約1000万人ですが、平均滞在日数を比べるとハワイの8日間に対して沖縄は3日間と半分以下です。その理由は、沖縄は南部に観光地が集中しているから。私たちの仕事は、いかに北部に人を周遊させて滞在してもらえるようにコーディネートするか。人の流れをつくり出せるかどうかがテーマと言えます。

若松 中長期的な視点に立ち、地域にとって「実現したい未来は何か」から価値を共創されているのですね。地域の価値をどう捉えるかで、可能性は無限に広がります。

山北 その通りです。香川県の小豆島ではシェアサイクルを導入してサステナビリティーをテーマに開発を進めるなど、地域ごとに持続的に価値を高める開発に取り組んでいます。

ビジネスソリューション事業は、企業のエンゲージメント向上を目的に旅行やHR(人的資源)コンサルティング、研修などを実施しています。中には、エリアソリューション事業やツーリズム事業でお付き合いのある地域の課題と、ビジネスソリューション事業のお客さまをつなぎ合わせるケースもあります。

アサヒビールさま子会社のニッカウヰスキーさまは、青森県弘前市のリンゴを使用してシードルを製造していますが、農家の人手不足で収穫がままならない状況でした。そこで、アサヒビールさまをはじめ企業の社員向け研修プログラムにリンゴ狩りを導入。収穫を通してサステナビリティーに対する意識が高まる一方、農家は農業を存続できるようになりました。加えて、アサヒビールさまはシードルの材料確保につながります。こうしたコラボレーションが全国に広がっており、さまざまな切り口から企画が生まれています。

若松 交流創造事業の源泉は、「つなぐ・つくる・つなげる」こと。3つのセグメントを行き来しながらステークホルダーをつなぐことで、地域や組織の価値が広がっていきます。ステークホルダーが大きい分、今後の展開が非常に楽しみです。現在の売り上げ構成はどのような形になっていますか。

山北 売り上げの半分以上はツーリズム事業が占めていますが、利益率はビジネスソリューション事業が高い傾向にあります。一方、エリアソリューション事業は立ち上げたばかりであり、長期目線で売り上げや利益を上げていく必要があります。

事業と社員の行動を支える「The JTB Way」

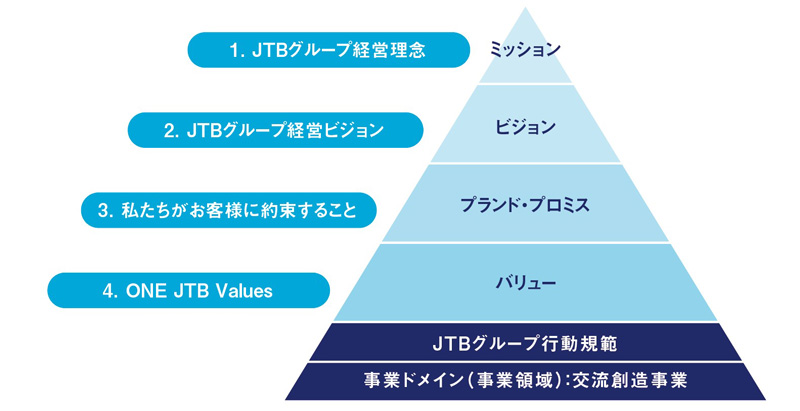

若松 交流創造事業の推進力となっているのが、ビジョンやミッション、バリューなどからなる「The JTB Way」(【図表2】)です。コロナ禍で策定されたのでしょうか。

【図表2】The JTB Way

出所 : JTBホームページを基にタナベコンサルティング戦略総合研究所作成

山北 以前からThe JTB Wayはありましたが、社長就任時に掲げた6つの経営方針やデジタル、サステナビリティーの考え方を組み入れてアップグレードさせました。また、自分たちの価値観を表現した「ONE JTB Values」を策定。「信頼を創る」「挑戦し続ける」「笑顔をつなぐ」は、社員投票で集まった言葉を基につくりました。

若松 事業ドメインの交流創造事業を土台に、行動規範、バリュー、ブランド・プロミス、ビジョン、ミッションへと価値が垂直に貫かれています。さらに、交流の価値を「人を満たす」「社会を発展させる」「地球の豊かさを守る」という3つに定義した上で、それぞれ具体的なアウトプットを示されており、良いですね。提供すべき価値が可視化されたことで、先行きが見えない環境下でも社員は迷わずに行動できます。

山北 技術革新も含めて社会の大きな変化を前にするとよりどころを見失いがちです。ゆえに、原点に戻って存在価値を徹底的に見つめ直す必要がありました。コロナ禍は大きな危機でしたが、変化する情勢に対応しながら社員がもう一度ビジネスをつくり出してくれました。社員は私の想像を上回る力を持っているということを、あらためて感じる5年間でした。

若松 一人一人が自律して行動した結果が今につながっているのでしょう。

山北 以前から「自律創造型社員」という言葉を使っており、自ら考えて創造する人材の育成に取り組んできました。土台を強化しながら、今はそれぞれの事業を尖らせていく段階です。また、社員のエンゲージメントは重視しています。当社は人に依存するビジネスですから、これまでもD&I(ダイバーシティー&インクルージョン)には注力してきましたが、今後は「DEIB(Diversity:多様性、Equity:公平性、Inclusion:包括性、Belonging:心理的安全性)」の推進で個性を生かせる環境をつくり、交流創造事業を広げていきたいと考えています。

DEIBの推進でイノベーティブな組織へ

若松 最後に、JTBの今後の展望についてお聞かせください。

山北 3つのセグメントを強化していくと同時に、お客さまの声にもっと注目していこうと考えています。VOC(Voice of Customer)から、VONC(Voice of non-Customer)へ。目の前のお客さまのご意見はもちろん、JTBをまだご利用いただいていないお客さまの声にも耳を傾けてサービスを改善していく。マーケットにいかにエネルギーを集中できるかが、実感価値の向上における1つのテーマになります。

さらに、ビジネスプロセスの中にどれだけAIを取り込んでいけるかは重要なテーマですし、ソリューションの軸をより太くしていく必要もあります。

今はフロー型のビジネスが中心ですが、ストック型のモデルを増やしていきたい。特に、ツーリズム産業は自然災害や戦争、政治的な問題など外的要因に大きく左右されるため、地理的なポートフォリオとビジネス的なポートフォリオをしっかりと形成しながら、フロー型とストック型のビジネスモデルを混在させることで、経営的な安定感を高めていかなければなりません。

若松 各セグメントにストック型とフロー型の両方を組み込むことができれば成長が見込めます。企業文化や組織文化の面ではいかかでしょうか。

山北 サステナビリティーとDEIBは必ず実行します。サステナビリティーを意識して動かなければ、企業としてのロイヤルティーは生まれません。サプライチェーン全体での取り組みや、ステークホルダーとの協働によって、ツーリズム産業自体に良い影響を与える活動を続けていきます。

そして、最後はやはり「人財」です。人を育てることは未来をつくること。社員の個性や多様性を尊重し、成長や挑戦の機会を提供することでエンゲージメントの高い、イノベーティブな組織風土の構築に努めていきます。

若松 鍵を握るのは人ですね。交流創造事業だけでなく、個性を生かす環境づくりについても多くの学びがありました。本日はありがとうございました。

JTB 代表取締役 社長執行役員 山北 栄二郎(やまきた えいじろう)氏

1963年福岡県生まれ。1987年に早稲田大学卒業後、日本交通公社(現JTB)に入社。本社経営企画室などを経て、旅行事業本部グローバル戦略担当部長、JTB欧州代表、常務執行役員などを歴任。ツムラーレ・コーポレーション、トラベルプラザ・ヨーロッパ、クオニイ・トラベル・インベストメントなど、デンマーク、オランダ、スイスのグループ会社で経営トップを務め、JTBの海外戦略推進に携わる。2020年6月より現職。

(株)JTB

- 所在地 : 東京都品川区東品川2-3-11 JTBビル

- 創業 : 1912年

- 代表者 : 代表取締役 社長執行役員 山北 栄二郎

- 売上高 : 1兆863 億円(連結、2024年3月期)

- 従業員数 : 1万8993名(2024年3月現在)

タナベコンサルティンググループ(TCG)

大企業から中堅企業のビジョン・戦略策定から現場における経営システム・DX実装までを一気通貫で支援する経営コンサルティング・バリューチェーンを提供。全国800名のプロフェッショナル人材を有し、1957年の創業以来17,000社の支援実績を持つ日本の経営コンサルティングのパイオニアであり、東証プライム市場に上場しているファームである。

若松 孝彦 わかまつ たかひこ

タナベコンサルティンググループ タナベコンサルティング 代表取締役社長

タナベコンサルティンググループのトップとしてその使命を追求しながら、経営コンサルタントとして指導してきた会社は、業種・地域を問わず大企業から中堅企業まで約1000社に及ぶ。独自の経営理論で全国のファーストコールカンパニーから多くの支持を得ている。

1989年にタナベ経営(現タナベコンサルティンググループ)に入社。2009年より専務取締役コンサルティング統轄本部長、副社長を経て2014年より現職。2016年9月に東証1部(現プライム)上場を実現。関西学院大学大学院(経営学修士)修了。『チームコンサルティング理論』『100年経営』『戦略をつくる力』『甦る経営』(共にダイヤモンド社)ほか著書多数。