上場からわずか3年で、上場当初の2倍となる売上高103億円(2024年6月期)を達成した。

4つの事業セグメント・21社の事業会社に向けてミッション・ビジョン・バリューの共有を行い、業績向上・人材採用育成支援・DXへの対応をサポートする「企業支援プラットフォーム」を提供している

両利きのグループ経営で強い翼を育てたい

岐阜県岐阜市に本社を構えるメイホーホールディングス(以降、メイホーHD)は、国や自治体の公共事業を行う地域に根差した中小企業の経営を支援し、総合的にサポートするプラットフォーム企業である。

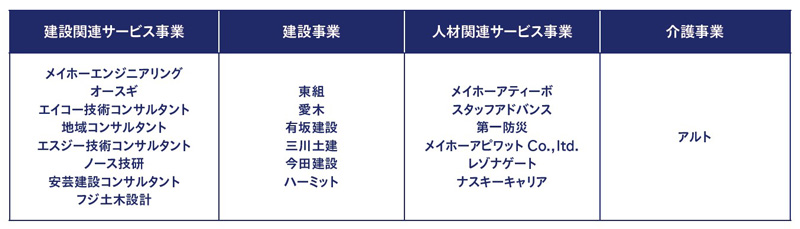

同社の前身は従業員数8名の小さな土木測量設計会社だったが、2006年からM&Aに取り組み、現在は21のグループ会社が、①道路・河川・橋梁などの建設コンサルタント業務を行う「建設関連サービス事業」、②老朽化が進む道路や橋梁、鉄道などの維持管理や更新を行う「建設事業」、③人材不足が深刻化している建設現場の技術者、製造業スタッフ、警備スタッフなどを提供する「人材関連サービス事業」、④通所介護施設や住宅型有料老人ホームなどを運営する「介護事業」という4つの領域で事業を展開し、相互に補完し合いながら着実な成長を遂げている。

同社の代表取締役社長である尾松豪紀氏は、グループ経営にかじを切った理由を次のように語る。

「地域の中小企業が本気で中堅企業にステージアップするには、『グループ経営』が合理的であると考えました。バブル崩壊後、日本経済は低迷し続けていますが、全ての企業の業績が悪いわけではなく、伸びている企業も確かに存在します。成長している企業が何をしているのかと言えば、『両利きの経営』です。

両利きの経営とは、米国の経営学者であるチャールズ・オライリーとマイケル・タッシュマンが提唱した、既存事業の効率化や最適化を追求する『探索』と、新しい事業やイノベーションを模索する『探求』を同時に行う経営手法です。

DXなどに投資し、生産性を上げて既存事業を『深化』させる一方で、新領域を『探索』して成長分野へと進出しているのです。逆に、既存事業にこだわり続けて変われない、新しいことができない企業は衰退してしまうでしょう。

しかし、当社のような地域の中小企業が、1社単独で両利きの経営を行うのは現実的ではありません。地域では多くの中小企業が『食べるのに精いっぱい』の状況で、DXや新規事業に取り組む余力も活力もないのです」

また、地域では業界の壁も大きい。尾松氏は、「特に、建設業界は新規参入の障壁が高く、古くからのつながりや実績がなければ、入り込む余地がないのが現状です。

規模を拡大するには、昔から地域に根を張ってきた企業をグループに迎え入れて、市場競争力を高めていくよりほかない」と語り、グループ経営のメリットとして次の7つを挙げる。

グループ経営の7つのメリット

❶ スケールメリット

❷ 事業の多角化によるリスク分散

❸ シナジー(相乗効果)の発揮

❹M&Aを通じた成長加速

❺ デジタル技術の活用による効率化

❻ ブランド力・信用力の向上

❼ グローバル展開の加速

【図表】メイホーホールディングスが手掛ける4つの事業領域とグループ企業

出所 : メイホーグループコーポレートサイトよりタナベコンサルティング戦略総合研究所作成

経営者として理念・ビジョンを語り続ける

しかし、自社の規模が小さい段階では、経営状態の良い企業の買収案件に巡り合えないのも現実だ。同社が初期に買収を決めた3社は債務超過だった。買収をしてからの約9年間は、自社の利益でカバーしながらの厳しい経営が続いたという。

「当面は、目先の利益よりも規模の拡大を優先しました。利益率が一時的に下がったとしても、本社がつぶれなければ良いのです。M&Aにかける投資額としては、純資産+税引後利益の3年分が1つの目安となるでしょう。いずれにしても大切なのは、自社の存続よりも優先すべき理念やビジョンがあるかどうかです」(尾松氏)

地域の衰退は、東京、そして日本全体の衰退に直結する。「地域があってこその東京」。そうした思いをかねてから抱いていた尾松氏は、地域の中小企業が稼ぐ力を付けて再成長できるネットワークを築くしかないと決意し、1社、また1社とつながり、共に経営を建て直してきた。

「社長の心が変われば、社風は変わります。潜在意識が変わるまで『絶対にこうなる』と強く思い続けなければなりません。M&Aは締結してからが本当のスタートです。グループに迎え入れた関連会社を信じて対話を尽くし、価値観を共有しながら社風を変革していく。掃除とあいさつを徹底し、玄関に入った瞬間にピリっとした空気が伝わってくる会社に変えていく。これが第1フェーズです」(尾松氏)

尾松氏は、M&Aを始めた当時から今日に至るまで、グループの全社員に理念やビジョンをつづったメッセージを毎週欠かさず配信している(2025年3月現在で通算1162号)。

ほかにも、社内報やSNSなどの機会を通じて自身の価値観を語り、共有してきた。また、人事部とは別に「人材育成部」を設置。勉強会を毎週開催して、「依存」から「自立」へのパラダイムシフトを呼びかけている。

こうした地道な取り組みによって、同社は初期に買収した債務超過の企業3社を全て黒字化。その後、買収した会社の利益で優良企業をさらに買収し、成長の軌道に乗せていった。

「2017年に累計9社のM&Aが完了した時点でホールディング体制に移行しました。併せて『関連会社支援部』を新設。本社機能を強化してガバナンスの質を高めていきました。これにより、グループの企業価値向上を目的とした事業ポートフォリオの最適化にも着手できるようになりました。これが第2フェーズです」(尾松氏)

上場を目指しグループ全社で月次決算を徹底

メイホーHDの特長の1つが、第1フェーズから徹底してきた月次決算である。同社では、グループ各社が具体的な中期計画をもとに単年度の月次計画を作成。毎月4営業日以内にグループ各社が月次決算を締め、6営業日以内に連結の月次決算を締める体制を構築している。いわゆる、“どんぶり勘定”の一掃である。

「経営とは目標とする数値を達成することであり、月次決算できなければ経営ではありません。未来のBS(バランスシート)を常に意識した財務会計を行っています。M&Aを実施する際も、健全な投資なのか、それとも無謀な投資なのか、評価をしっかりと行います。

そもそも、上場企業には四半期ごとに決算報告する義務があります。当社は、『上場する』という目標から逆算し、未上場の頃からグループ各社の月次決算を徹底してきたのです」(尾松氏)

このように足場を固めてきた同社は2021年、満を持して東京証券取引所マザーズ(現グロース)市場と名古屋証券取引所セントレックス(現ネクスト)市場に上場し、第3のフェーズに移行した。その後、M&Aにおける情報の質と量が格段に高まり、非上場の時には持ちかけられることのなかった大型案件も増え、2024年6月期には過去最高となる103億4800万円の売上高を達成した。

「当社の成長の基本戦略は、『弾み車の法則』をベースとしています。弾み車の法則とは、ジム・コリンズ著、土方奈美訳『ビジョナリーカンパニー 弾み車の法則』(2020年、日経BP)で提唱された、「勢いを生み出す弾み車を回し続けることで大きな成功を収める」という考え方です。個社ごとに戦略を立てて増収増益を図り、グループ全体の資金力を増大しながら、資本提携によりネットワークを拡大していくグループ戦略を実行して、企業支援プラットフォームをさらに充実させていく。この2つの成長戦略をバランスよく推進することで、『弾み車』の回転速度が上がっていくのです」(尾松氏)

「活私開公」で正直に生きられる社会へ

M&A戦略により成長が加速する第4フェーズを迎えたメイホーHDは現在、「増収増益企業を共創するネットワークの拡大を通じて一人ひとりがしあわせを実感できる社会を創造する」をグループ理念に掲げて躍進を続けている。

「私が理想とする未来は、『活私開公』。誰もが自分の心に正直に生きられる、『滅私奉公』とは対極の地域社会です。『長いものに巻かれ、自分を押さえ込んで生きるのではなく、能動的・主体的に生きよう』と、多くの人たちに呼びかけたい。自分は何のために働くのか、自分の会社は何のために地域に存在しているのか、一人一人がもっと真剣に考えられる世の中にしていきたい。

その鍵を握っているのは政治家でも官僚でも大企業の経営者でもなく、日本経済を縁の下で支えている地域の中小企業経営者です。

志の高い経営者を増やしていけば、日本はもっと活気に満ちていく。私は、そう信じて本気で取り組んでいます」(尾松氏)

また尾松氏は、経営者一人一人が心からの願いを素直に言語化することの重要性を繰り返し説く。

「理念とは、経営者が自分なりに哲学を学び深め、一人きりで考え抜いてつくらなければならないものだと思っています。

今、当社が掲げているグループ理念も、私自身、何度も文言に手を入れて練り上げてきたもので、今も考え続けています」

近年、尾松氏は、自著の出版やSNSの活用にも力を入れている。今後は、個人投資家層にも理念・ビジョンをさらに広く伝えていく方針である。

メイホーホールディングス 代表取締役社長 尾松 豪紀氏

(株)メイホーホールディングス

- 所在地 : 岐阜県岐阜市吹上町6-21

- 創業 : 1981年(設立 : 2017年)

- 代表者 : 代表取締役社長 尾松 豪紀

- 売上高 : 103億4800万円(連結、2024年6月期)

- 従業員数 : 1230名(連結、2024年6月現在)