現在のビジネス環境においては、急速な変化とともに高度な競争が繰り広げられている。このような中で、企業が成長し続けるためには、正確なデータに基づいた意思決定が欠かせない。

「勘」に頼らない経営が求められる中、「データの利活用」は重要な鍵となる。本稿では、データを効果的に活用するための「ダッシュボード経営」の概念について探求する。ダッシュボード化を通じて、リアルタイムで重要な情報を可視化し、迅速かつ確実な意思決定を可能にする方法論を示す。また、データとテクノロジーの組み合わせにより、未来の経営がどのように変化するのかを考察し、新たな視点を提供していく。

データ利活用の重要性

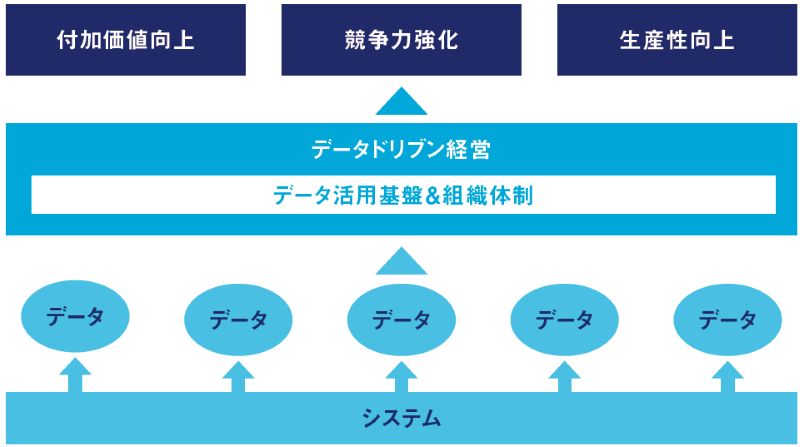

データとは、一定の文脈や意味を持つ事実や数値、記録の集合体を指す。ビジネスにおいて、データは単なる情報の集まりではなく、経営戦略を形成する重要な資源である。特に、デジタル化の進展により、企業は大量のデータを日々生成・消費している。こうしたデータを効果的に利活用することは、競争優位を築く上で欠かせない要素となっている。(【図表1】)

【図表1】データドリブン経営は競争優位構築に不可欠

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

データの利活用によって、企業は顧客のニーズをより深く理解し、業務の効率化や新たなビジネスモデルを創出することが可能となる。

企業には、「勘」に頼る経営から脱却し、データに基づいた合理的な意思決定を行うことが求められている。特に、近年のビッグデータやAI技術の進展により、データから価値を引き出す手法は多様化している。これにより、企業はリスクを最小化しながらも、迅速に市場の変化に対応できるようになった。データを活用することで、どの施策が成功したのか、どの分野に投資すべきかといった洞察を得ることが、結果として企業の成長を支える支柱となる。(【図表2】)

【図表2】社内外ビッグデータの最適な利活用が求められる

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

ダッシュボード経営の概念

ダッシュボードは、企業の指標や重要な情報を視覚化し、一目で理解できる形にまとめたツールである。従来の経営手法では、月次報告書や資料を基に意思決定を行うことが一般的だったが、ダッシュボード経営はリアルタイムにデータを追跡し、刻々と変化するビジネス環境に即座に対応することを可能にする。この新しいアプローチはデータに基づいて意思決定を行うため、企業のPDCAサイクルを短縮し、迅速な改善を促進する。

ダッシュボードにより、KPI(重要業績評価指標)や目標数値をリアルタイムで視覚化することで、経営層から現場のスタッフまで一体となって状況を把握することが可能になる。これにより、全社一丸となった戦略の実行が可能となり、組織内のコミュニケーションも円滑になる。

また、データを視覚化することで複雑な情報をシンプルに理解できるため、経営の透明性も向上する。データドリブンな企業文化が醸成されることで、各従業員が明確な目標に向かって動く情報環境が整備される。

ダッシュボード経営とは、企業や組織の経営管理において、ビジネスインテリジェンス(BI)ツールやダッシュボードを活用する手法である。これにより、経営者や管理者がリアルタイムで重要なKPIや業績データを視覚的に把握し、迅速かつ効果的な意思決定を行うことが可能になる。

また、情報の解像度を上げた状態で、業績管理、販売管理、生産管理の先行管理を行うことにより、マネジメントの質的向上が図られる。企業成長、付加価値創造に必要な情報は多岐にわたる。その情報は、バリューチェーン上で各種システム、もしくは個人にひも付いていることが多く、必要情報の可視化とクレンジングが必要となる。

そして、収集した情報を有機的に結合させ、一元管理するデータ蓄積基盤の構築と分析方法の明確化が重要である。それらの結果としてダッシュボード経営が果たされる。

データ利活用のプロセス

データの利活用は、主に次のプロセスで構成される。

最初のステップは、「データ収集・蓄積」である。企業は多様なデータソース(顧客、製品、販売チャネルなど)からデータを収集し、その量と質を確保する。この段階では、どのデータをどのように収集するかが重要である。

次に、「データの分析」である。収集したデータから有意義なパターンやトレンドを見つけ出し、ビジネスに役立つ示唆を得るプロセスだ。この過程では、データマイニングや分析ツールを活用し、高度な解析を行う。近年は、従来の財務情報や統計情報といった伝統的な「トラディショナルデータ」だけではなく、これまで利活用が進まなかった新たなデータである「オルタナティブデータ」を活用し、さまざまなインサイトを得ることができるようになりつつある。

3つ目のステップは、「データの可視化」である。さまざまなデータをグラフやチャートを使って表現することで、視覚的に理解しやすくなる。この段階は、ダッシュボードの設計につながる重要な要素であり、KPIや目標の達成状況を直感的に把握できるようにする。

最後に、「得られた洞察を基に意思決定」を行い、行動に移す。この際、どのデータに基づいて判断したかを明確にし、次回の意思決定に生かせるよう文書化することも重要である。

データ利活用のプロセス全体を通して言えるのは、各ステップの相互連携と継続的な改善が不可欠ということである。データは生ものであり、常に変化しているため、定期的なレビューと更新を行うことにより、最適な形で経営に反映させることが求められる。

効果的なダッシュボード設計のポイント

ダッシュボード設計は、データ利活用の成功を左右する重要な要素である。まず、「KPIの設定」が必要となる。KPIとは、企業の目標達成を測るための指標である。これを正しく設定することで、経営層が重要な意思決定を行う際に必要な情報を的確に提供できる。

次に、UI/UX(ユーザーインターフェース/ユーザーエクスペリエンス)の設計が肝心だ。ダッシュボードは視覚的に魅力的で、直感的に操作できなければならない。ユーザーが必要な情報にすぐアクセスできるよう配慮した設計が求められる。

さらに、「リアルタイムデータ」の活用も重要である。時間の経過とともに変化するビジネス環境に即応するためには、最新のデータが自動で反映される仕組みが欠かせない。データの鮮度が維持されることで、迅速な意思決定が可能になる。また、フィードバックループを取り入れることで、ユーザーが実際に使用するうちに評価・改良を行い、ダッシュボードの機能やデザインを最適化できる。

最後に、ユーザー教育とサポートの体制も忘れてはならない。新しいツールやプロセスに対する理解を深め、実際の業務にどう生かすかを教育することが、ダッシュボードの有効活用につながる。技術的なサポートを積極的に行うことで、従業員の利用率が向上し、データ利活用の文化が企業内に根付きやすくなる。

成功事例から学ぶデータ利活用の実践

データ利活用による成功事例は数多く存在する。その中でも、代表的な企業としてAmazonが挙げられる。

Amazonは、膨大な取引データをリアルタイムで分析し、顧客にパーソナライズされたお勧め商品を提示している。このデータドリブンなアプローチにより、「顧客ニーズへの最適なマッチング」で顧客満足度を高め、売り上げの向上に寄与。特にダッシュボードを活用したデータ可視化によって、マーケティングチームは売り上げのトレンドやキャンペーンの効果を迅速に分析し、柔軟に戦略を調整している。

別の成功事例として、ユニリーバも注目に値する。ユニリーバは、サプライチェーンの効率化を図るためにデータを活用。製品の需要予測に基づくデータ分析を行い、リアルタイムの在庫管理を実現している。この結果、在庫コストの削減、顧客への迅速なサービス提供が可能になり、企業全体の利益率が向上したという。

これらの企業は、ダッシュボード経営を通じて、勘に頼るのではなく、データに基づく迅速かつ確かな意思決定を行っている。データ利活用がどのように企業の戦略的な意思決定をサポートし、競争力を高めるのか、具体的な成功事例がその可能性を物語っている。

データ利活用の課題と展望

データ利活用の推進においては、いくつかの課題が存在する。

まず、「データの質」が問題となる。不正確や更新されていないデータに基づく意思決定は、企業にとってリスクを伴う。したがって、適切なデータ収集とクリーニングのプロセスを確立することが必須である。

次に、「プライバシー」の問題がある。特に個人情報を扱う場合、法律や規制を順守しながらデータを利用することが求められる。顧客の信頼を損なわないためにも、透明性のあるデータの取り扱いが重要である。

さらに、「技術的な障壁」も存在する。特に中小企業では、ビッグデータやAIツールの実装にかかるコストやスキルの不足が課題となることがある。しかし、クラウドサービスの発展により、より安価でアクセスしやすいデータ分析ツールが増加しているため、これらの課題も徐々に解決できる可能性がある。

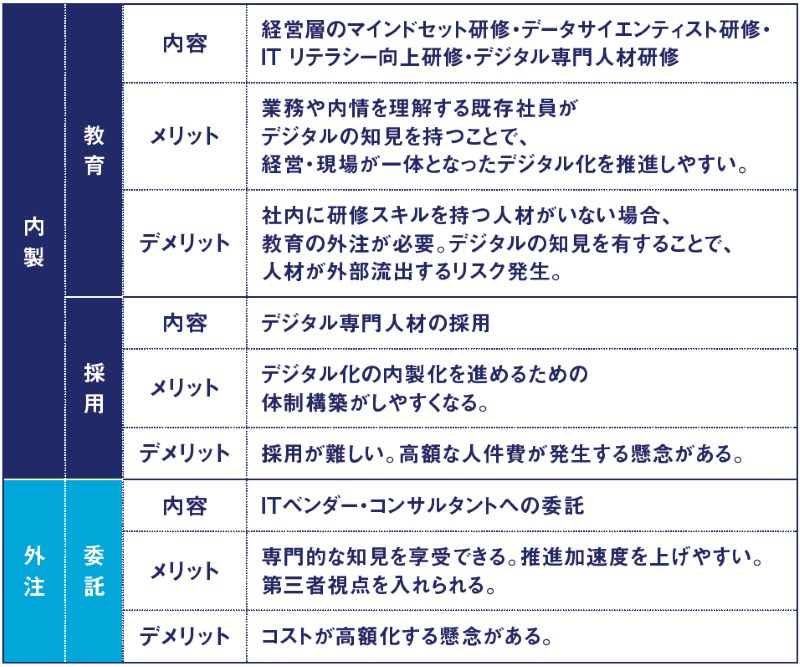

データ利活用を推進するには、「優れた人材の育成」と「組織体制の構築」が不可欠である。データサイエンティストや分析に熟練した人材は、今後ますます需要が高まるが、その一方で供給が追い付いていない現状もある。社内研修や外部セミナーを活用しながら、データ分析スキルを持つ人材を育成することが重要である。また、データリテラシーを全社的に向上させることで、全従業員がデータを効果的に使用できる環境を整える必要がある。(【図表3】)

【図表3】データ利活用のための人材・組織体制構築

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

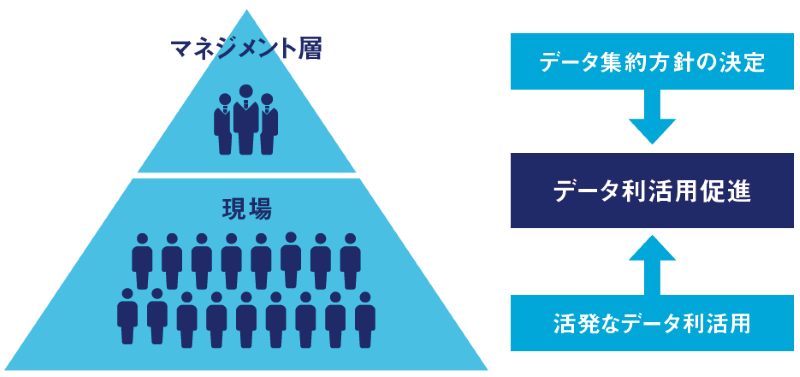

組織体制については、データ利活用を支える専任チームの設置や、データに基づく意思決定を推進する文化を育むことが重要である。データガバナンスに関する責任者を明確にし、組織全体でデータを最大限に活用できる仕組みを構築する必要がある。こうした取り組みを通じて、組織の意思決定プロセスをよりデータドリブンにし、長期的な競争力の向上につなげることが可能となる。(【図表4】)

【図表4】トップダウンとボトムアップでデータ利活用を促進

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

未来のダッシュボード経営は、より進化していくだろう。AIや機械学習の発展により、予測分析や自動化が進み、経営層はより戦略的な思考にフォーカスできる環境が整うことが期待される。また、ダッシュボードもさらにインタラクティブ(双方向)で、ユーザーが求める情報を自由にカスタマイズできるようになるだろう。このように、データ利活用が新たな価値を生み出し、企業成長の礎になることが期待される。

データの利活用は、勘に依存せず、科学的かつ論理的な意思決定を可能にする。ダッシュボード経営を導入することにより、リアルタイムにデータを把握し、適切な対応ができる環境が整う。

今後の展望として、データをフル活用することで新たな洞察を生み、事業および経営が新たな価値創造を可能にし、企業の継続的な成長を実現することへの期待が高まる。

データドリブン経営は単なるトレンドではなく、生き残りをかけた戦略である。未来の企業を創るのは、データを武器にした「今の意志決定」だ。泥臭く、まずは一歩踏み出していただきたい。

財務省で金融機関の監督業務や法人企業統計の集計業務などを担当後、企業経営に参画したのちタナベコンサルティング入社。実行力ある企業(自律型組織)構築を研究テーマとして、見える化手法を活用した「生産性カイカク」を中心にコンサルティングを実施。生産性の改善を前提に、DXビジョン、IT構想化、ERP導入支援およびSDGs実装支援など、世の中の潮流に合わせたコンサルティングメソッドを研究開発し、実行力ある企業づくりに高い評価を得ている。