「企業の目的は顧客の創造である」という経営学者ピーター・ドラッカーの言葉は、現代の企業経営において、かつてないほど重みを増している。経済環境が激変し、従来の成功法則が通用しにくくなる中で、企業が持続的に成長を遂げるためには、新たな顧客を創造し続ける以外に道はない。

タナベコンサルティングの「顧客創造モデル研究会」は、まさにこの課題意識を共有する経営者や役員の方々が多く集う場であり、初年度(2025年2~12月開催)から高い関心と好評を得ている。これは、多くの企業が「顧客創造」に強い関心を寄せていることの表れであろう。

そもそも、顧客の創造とは何だろうか? まだ受注できていない顧客から受注するという単純なことではない。すでに見えているターゲットから新しく受注するのは“顧客開拓”でしかなく、顧客創造の本質は別のところにある。

顧客創造とは、自社の顧客を再定義し、今まで存在していなかった顧客を捉え、既存の市場も含めて開拓していくという一連の活動である。

日本は少子高齢化による人口減少が加速し、長らく世界第2位を維持してきた名目GDP(IMF統計)も今や世界第4位に後退。数年後にはさらに順位を下げることが予測される。高度成長期のように人口が増え続け、モノが不足していた時代は、良質な製品を市場に供給し続ければ、おのずと顧客を開拓できた。

しかし、現代の日本市場は縮小傾向にあり、モノは充足し、顧客のニーズはかつてないほど多様化・複雑化している。さらに、インフレによる原材料費の高騰や賃金の上昇により、既存顧客との取引だけでは利益率の低下を招き、最終的には顧客基盤の縮小にもつながりかねない。

このような厳しい経営環境だからこそ、企業は自社の存在意義を問い直し、顧客を再定義し、そのニーズを的確に捉え、それに応える製品・サービスを創造していくという真の顧客創造が不可欠となる。本稿では、新しい時代の顧客創造の形について論じていく。

今こそ真の顧客創造が求められる

顧客創造の重要性を深く理解するためには、まず現在の経営環境を正確に把握し、正しい危機感を醸成することが重要である。

❶ デフレ経済からインフレ経済へ

日本経済は、約30年間にわたる長いデフレのトンネルを抜け、構造的な転換期を迎えている。現在はインフレ経済へと移行し、物価がある程度の水準で上昇し続ける状況が常態化しつつある。この変化は、企業経営の在り方に根本的な見直しを迫っている。デフレ経済とインフレ経済では、経営の基本的な考え方を180度転換させる必要がある。【図表1】は、その主要な違いをまとめたものである。

【図表1】デフレ経済とインフレ経済における経営価値観の違い

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

【図表1】が示すように、デフレ時代の「いかに安く提供するか」という発想から、インフレ時代の「いかに価値を伝え、適正な価格で販売するか」という発想への転換が求められる。重点項目をもう少し具体的に確認していく。

❷ 上がり続ける賃金と原価

インフレ経済へ転換する中で、企業にとっては原材料費やエネルギー価格、さらには人件費といったさまざまなコストの上昇が生じている。

まず、企業が仕入れる物品の価格動向を示す企業物価指数(CGPI)は、近年顕著な上昇を示しており、特にエネルギー価格の高騰が目立つ。今後、企業の負担コストはさらなる増加が見込まれる。

また、物流コストの上昇も深刻である。荷主企業に対する調査では、2024年度に物流事業者から値上げ要請を受けた企業の97.4%がそれに応じたと回答しており、コスト上昇圧力が極めて強いことがうかがえる※1。

このような全般的なコスト上昇に加え、人手不足を背景とした賃金上昇圧力も強まっている。帝国データバンクの調査によれば、人手不足を原因とする倒産は350件と、2024年度に2年連続で過去最多を更新。特に建設業や物流業で深刻である※2。この状況は、企業が人材を確保・維持するために、より高い賃金を支払わざるを得ない状況を生み出している。

問題は、これらの急激なコスト上昇分を、特に中堅・中小企業が製品やサービスの価格に十分に転嫁できていないことである。多くの中堅・中小企業は、既存顧客との取引がなくなることを恐れ、粘り強い価格交渉を行えていないのが要因の一つと言える。

インフレが継続し、今後も物価や賃金の上昇が見込まれる中で、コスト上昇分を販売価格に転嫁できない状態が続けば、企業の利益は圧迫され続け、最終的には赤字経営、そして倒産へと追い込まれるリスクが高まる。この状況は、既存の取引関係や価格構造に依存することの限界を示しており、自社の価値を正しく評価し、適正な価格で取引してくれる新たな顧客を創造することの緊急性を浮き彫りにしている。

❸ 既存顧客は減る

既存顧客への価格転嫁が難しいという問題に加えて、企業はもう一つの厳しい現実に直面している。それは、何もしなければ既存顧客は自然に減少していくという事実である。一般的にBtoBビジネスにおいては、特別な問題がなくとも、顧客の事業戦略の変更、担当者の異動、業界再編、あるいは単に契約期間の満了など、さまざまな理由で毎年一定割合の顧客が離反していく。この顧客離反率は、業界や商材によって異なるものの、年間で2割から3割程度に達することも珍しくない。

「何もしなければ顧客は減っていく」という現実は、企業経営に深刻な影響を及ぼす。コスト上昇と価格転嫁の困難さに直面している企業にとって、顧客数の自然減は、売上高と利益の双方をさらに圧迫する要因となる。つまり、対策を講じなければ、「顧客数」も「1社当たりの利益額」も同時に減少していくという、負のスパイラルに陥る危険性がある。

このような環境下でも、企業は存続し、成長を続けていかなければならない。そのためには、失われる顧客数を補って余りある新規顧客の創造が不可欠となる。さらに、既存顧客が値上げを受け入れてくれないのであれば、自社の価値を正しく理解し、適正な価格で取引できる新しい顧客との関係を積極的に構築し、利益率の低下を防ぐ必要がある。

これからの時代に必要な顧客創造モデル

インフレ経済への移行、継続的なコスト上昇と価格転嫁の困難さ、そして既存顧客の自然減という厳しい経営環境の中で、企業が業績を向上させ、持続的な成長を遂げるためには、新しい発想に基づく顧客創造モデルが不可欠である。

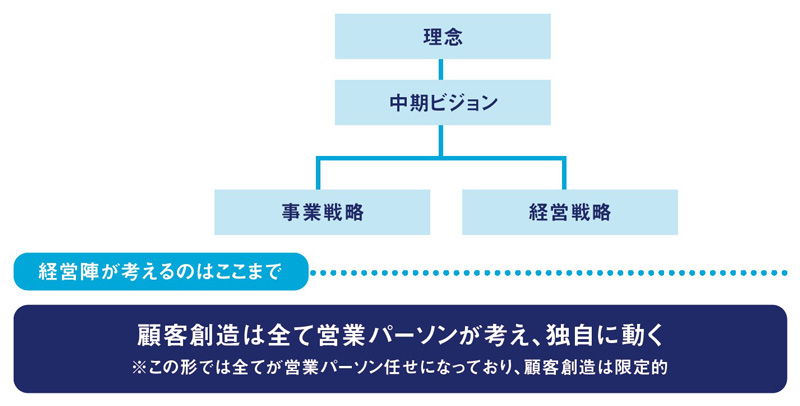

❶ 今までの顧客創造モデル

従来、多くの中堅・中小企業における顧客創造は、実質的には個々の営業パーソンの能力や努力に依存した「顧客開拓」が中心であった。企業として体系化された戦略や仕組みは乏しく、各営業パーソンがそれぞれの経験や勘、人脈を頼りに、行き当たりばったりで新規顧客の獲得に奔走していた。(【図表2】)

【図表2】従来の顧客創造モデル

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

このような営業パーソン個人の力量に頼ったモデルの脆弱性は、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的な大流行)によって、白日の下にさらされた。訪問営業が不可能となり、従来の営業スタイルが完全に封じられた結果、多くの企業で新規顧客の開拓が停滞し、業績が悪化した。

さらに、昨今は優秀な営業パーソンほど好条件での引き抜きや独立を選ぶケースが増えている。個人の顧客創造力に依存し切っている企業は、そのようなキーパーソンの退職によって、一気に顧客創造力が低下し、経営危機に陥るリスクを常に抱えている。

個々の営業担当者の頑張りだけに頼る顧客創造モデルでは、現代の厳しい経営環境を乗り切ることはできない。企業として戦略的かつ組織的に顧客創造へ取り組むための新しいモデルが不可欠である。

❷ これからの顧客創造モデル

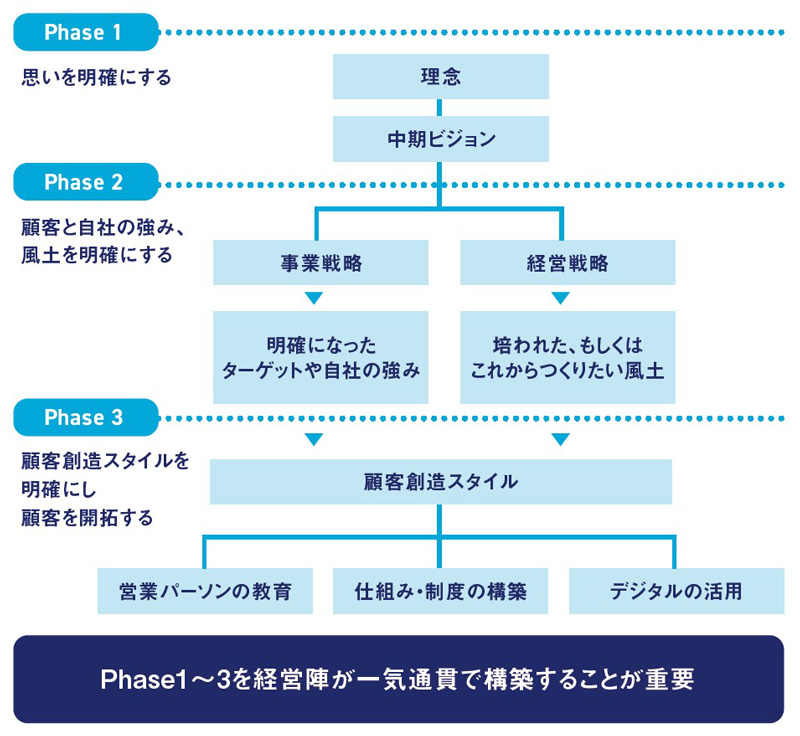

では、これからの時代に求められる顧客創造モデルとは、どのようなもので、どのように構築すれば良いのだろうか。結論から述べると、顧客創造を3つのフェーズに分け、全てを一気通貫で経営陣が描くことが重要である。

筆者が提唱する顧客創造モデルの体系図(【図表3】)が示すように、全ての出発点であるPhase1は、経営者の「思い」である理念や中期ビジョンである。そのビジョンを実現するために、具体的な事業戦略や経営戦略に落とし込む(Phase2)。ここまでは多くの企業の経営陣が自ら考え、戦略に落とし込んでいる。しかし、Phase3は営業パーソン任せになってしまっている企業が多い。

【図表3】これからの顧客創造モデル

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

これからの顧客創造モデルでは、自社に最適な顧客開拓のスタイルまで描くPhase3も含め、Phase1~3を一気通貫で経営陣が考えることが重要である。

例えば、自社の事業戦略が特定の地域に密着したものであり、かつ、社員がフットワーク軽く迅速に行動できる企業風土があるなら、各地域の営業パーソンが主体的に動けるような顧客開拓スタイルが適しているかもしれない。

逆に、全国、あるいはグローバルにターゲット顧客が存在し、新しい技術や手法を積極的に取り入れる革新的な風土があるなら、デジタルマーケティングやインサイドセールスを駆使した顧客創造スタイルが有効となるだろう。

このように、顧客創造は自社の事業戦略や企業風土と密接に関連しており、戦略、風土と合致した最適な顧客創造スタイルを描き切ることは、経営陣にしかできない重要な役割である。

思いを明確にする理念、中期ビジョン。それを具現化するための事業戦略と経営戦略。そしてその戦略から導かれるターゲット、自社の強み、自社の風土を基に描く顧客創造のスタイル。ここまで全てを構築できて初めて、時代の流れに対応した顧客創造モデルを描けているといえる。

そして、顧客創造のスタイルを決定した後、その成果を最大化するための3つの要素を経営陣が戦略的に準備し、継続的に強化していく必要がある。

❸ 顧客創造が推進され、持続され、進化する顧客開拓モデルを描く(成果の最大化)

1つ目は、営業パーソンの教育(顧客創造の推進)である。描いた顧客創造スタイルを営業パーソンが正しく理解し、効果的に実行できなければ意味がない。そのための教育・研修体制を整備する。新しい営業プロセスやツールの習得、顧客ニーズの深掘りスキル、価値提案型の営業スキル、交渉力強化、そして変化する市場環境への適応力を養うための継続的な学習機会の提供など、さまざまなサポートが必要である。

2つ目は、仕組み・制度の構築(顧客創造の持続)である。描いた顧客創造スタイルが、推進・維持され続けるためには、さまざまな仕組みや制度によるサポートが求められる。具体的には、営業パーソンが顧客創造に前向きに取り組み続けるため、努力が評価され、給料に反映されるような評価制度など、継続して実行に移されるようなマネジメントの仕組みが必要である。

3つ目は、デジタルの活用(顧客創造の進化)である。描いた顧客創造スタイルをさらに加速させ、進化させていくためには、デジタル技術の活用が必須である。デジタルマーケティングの構築は、顧客開拓の成果を向上させるだけでなく、顧客開拓の生産性を向上させ、顧客創造の形を時代に合わせながら変革させていくのに必要不可欠となる。

これらの「教育」「仕組み・制度」「デジタルの活用」は、それぞれが独立して機能するのではなく、相互に連携し、補完し合うことで、顧客創造モデル全体の成果が最大化する。経営陣は、自社の目指す顧客創造スタイルを明確に定義した上で、これら3つの要素をバランスよく構築し、かつ継続的に強化していくことが求められる。

今号(2025年8月号)では、具体的な顧客創造スタイルの事例や、これら3つの要素(持続性、営業パーソン教育、デジタルの活用)など、Phase3の具体的な内容について、Phase1、2との連動性も踏まえながら、各分野の専門コンサルタントが詳細な提言を行う。

この新しいモデルへの転換は容易ではないかもしれない。しかし、変化を恐れず、未来を見据えて顧客創造に取り組む企業こそが、これからの時代を勝ち抜き、成長を手にすることができると確信する。本稿が、その一助となれば幸いである。

※1 日本ロジスティクスシステム協会「2024年度物流コスト調査報告書(速報版)」、2024年12月

※2 帝国データバンク「人手不足倒産の動向調査(2024年度)」、2025年4月4日

中堅建設会社の採用を成功に導くなど、中堅・中小企業の採用戦略構築や中期経営計画策定を得意としている。また、建設業・製造業の経営支援を数多く手掛け、建設・製造ドメインのスペシャリストとしても定評がある。