M&Aに求められる役割

2024年の日本企業のM&A件数は前年比17.1%増の4700件となり、過去最多を更新した※。譲受企業(買い手)においては、ビジョンに基づく成長戦略を実現するための経営手段として、譲渡企業(売り手)においては、後継者不在やリソース不足を解決するための手段として、M&Aを検討することは当たり前になりつつある。経営者の皆さまも、一度は考えたことがあるのではないだろうか。

また、M&Aの推進は、これまで金融機関や一部の大手仲介会社が主導していたが、中小企業庁による「中小M&Aガイドライン(第3版)」の整備や、M&A支援機関協会の発足により、急速にルール整備が進んでいる。M&Aが実行しやすい環境が整いつつある中で、実行する各社はどのような点に注意しながらM&Aに向き合うべきだろうか。

タナベコンサルティングが2024年に実施した「M&A・事業承継に関するアンケート」において、譲受企業が最も重視しているポイントは、「事業上のシナジー(相乗効果)の創出」であった。一方で、譲渡企業が最も重視しているポイントは、「従業員の雇用の継続」であった。譲受企業、譲渡企業のいずれにおいても、企業が存続することを前提に、M&Aの「その後」に目を向けている。タナベコンサルティングでは、この「経営をつなぐ」というモデルこそ、M&Aの社会的価値であると捉えている。

「経営をつなぐ」M&A一貫コンサルティングモデル

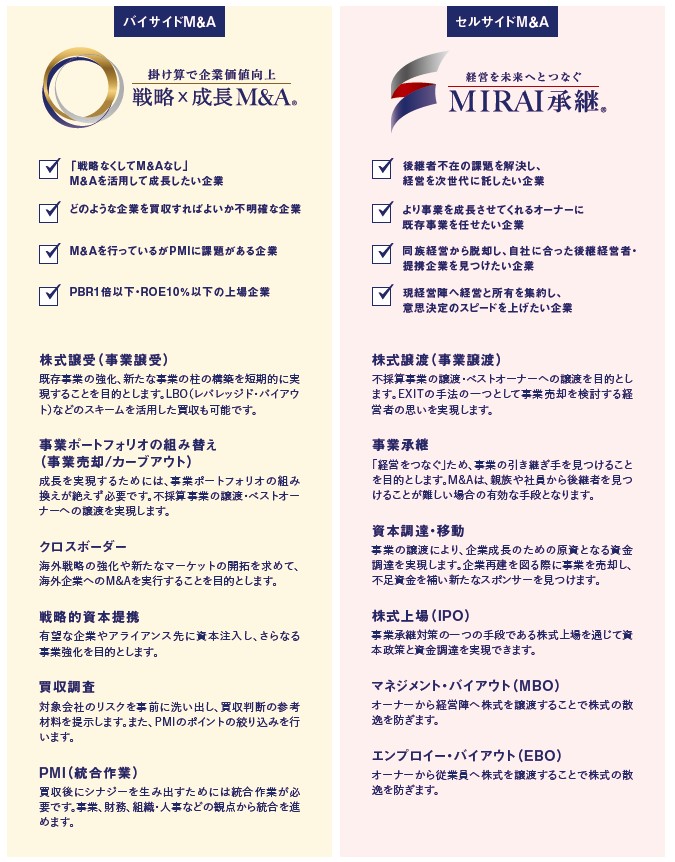

タナベコンサルティングでは、M&Aにおいて譲受企業と譲渡企業それぞれにコンセプトを提言している。

まず、譲受企業に対しては「戦略×成長M&A」モデルである。M&Aではよく交渉場面(execution:エクゼキューション)にスポットが当たるが、M&Aの神髄は交渉の派手さではなく、譲受後の「成長=企業価値向上」である。

そのため、タナベコンサルティングは、「戦略なくしてM&Aなし」を掲げ、M&Aの実施を検討している企業には、「どのような企業を狙っているか」からではなく、「中長期ビジョンにM&Aが盛り込まれているかどうか」という上流工程から確認している。

M&A戦略の構築から交渉、PMI(経営統合)までを一貫して行うことで、譲受企業がやみくもにM&Aを行うことを防ぎ、戦略とM&Aの掛け算によるシナジーで企業価値向上と持続的な成長の実現を目指すのである。

一方、譲渡企業に対しては「MIRAI承継」モデルを提言している。企業が譲渡を選択する場面はさまざまである。昨今は、事業承継に関連して、後継者不在の企業が選択肢の一つとして第三者承継(=M&A)を選ぶ場合が多い。しかし、それ以外にも不採算事業やシナジーの薄い事業を譲渡する場合や、大手資本を活用して成長を実現したい企業が大手企業にグループインする場合などが挙げられる。

単に譲渡するか否かの確認ではなく、企業を存続させるために、どのような戦略を掲げる企業が自社にとってベストなのか、また、自社の企業価値を向上させるための準備ができているかなどを確認している。状況によっては、事前に企業価値向上策を打ってから数年後に譲渡を選択することもあり得る。

このような形で、資本は代わっても経営を次世代に引き継ぐことを目指し、オールインワンの事業承継モデルを提言している。

タナベコンサルティングでは、単なるマッチングとは一線を画すモデル、すなわち、ビジョンに基づき成長を志向する譲受企業に、企業を存続させたいと考えている譲渡企業をつなぐことで、一貫したM&Aモデルを追求している。

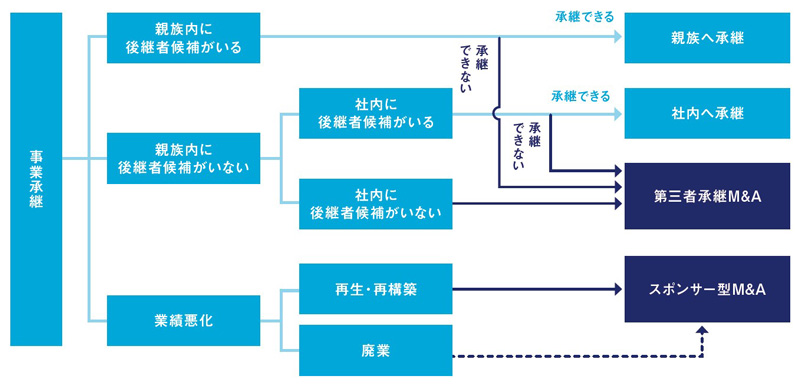

【図表1】事業承継を検討する際の選択肢

※ 親族や社内に後継者候補がいる場合でも、承継できない場合やしない場合にはM&Aが選択肢となる

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

譲受企業 : M&Aバリューチェーンの構築

さて、譲受企業における戦略の必要性をお伝えしたが、M&Aを検討している企業が抱える主な課題として、次のようなものをよく耳にする。

❶ 社内にM&Aを実行するための専門組織がなく、M&A実行の前提となる知識を習得している社員がいない。

❷M&Aの進め方は一通り学習しているが、一度も実行したことがないため、実際のM&Aの型が分からない。

❸ 中長期ビジョンや経営計画は策定しているものの、M&A戦略が組み込まれていない。

❹ 譲受後の方向性が決まっていない。

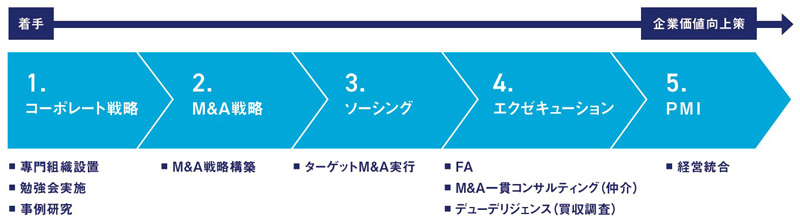

これらの課題を解決するためには、まず、M&Aの入り口から出口までを整理することが重要である。すなわち、自社内に「M&Aバリューチェーン」を構築することがポイントとなる。

M&Aバリューチェーンのスタートは、コーポレート戦略である。M&Aを実施するに当たり、専任担当者を設置する必要がある。よく経営企画や財務系の部門担当者が兼務でM&A案件を検討している企業があるが、片手間でM&Aを実行することは困難である。したがって、M&Aの窓口をつくることが有用である。

また、検討する案件が増えてくれば、担当者レベルからM&Aの専門部署の設置へと段階が変わってくるだろう。M&A専任担当者のスキルをアップさせるには、社内でM&A勉強会を開催したり、事例研究によって候補企業選定に関する考え方や事業会社独自の型を学んだりすることが効果的である。

次にM&A戦略の構築である。中長期ビジョンの実現のため、M&Aを活用してビジョンと現実のギャップを埋める。中長期ビジョン内で決めた事業戦略とシナジー効果のあるドメインや機能がどこかを整理することで、候補企業の一覧も作成可能となる。これらがM&A戦略が求められる理由である。

続いて、候補企業の選定(ソーシング)である。候補企業リストを作成する場合もあれば、ピンポイントで候補企業にアプローチをする場合もあるだろう。重要なポイントは、「良さそうな企業」ではなく、戦略上必要な「欲しい企業」をピックアップできているかどうかという点である。M&A戦略が明確になっていれば、おのずと候補企業として複数社を挙げることができるはずだ。

こうして、候補企業の選定ができれば、エクゼキューションを実行し、その後のPMIのフェーズに入る。エクゼキューションでは、例えば、デューデリジェンス(DD)を効果的に実施する仕組みが社内にあるかどうかがポイントになることもある。

このように、M&Aを実行するに当たり、自社内の「M&Aバリューチェーン」を想定し、現時点で不足している部分はどこかを明らかにすることが、M&Aを成功に導くことにつながる。

【図表2】譲受企業の中に組み込むべきバリューチェーン

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

譲渡企業 : 企業価値を向上させる譲受企業(買い手)との出会い

譲渡企業は、譲渡をするための「準備」が求められる。その第一歩として、譲渡を検討している企業は、まず自社の企業価値を算定することから始めてみてはどうだろうか。

後継者不在の企業は、事業承継において選択肢が限られている。親族内承継や社内承継が難しい場合は、必然的に第三者承継(M&A)が選択肢に入ってくるが、何から手を付けたら良いのか分からないという場合が多い。

これまで支援してきた譲渡企業のM&Aにおける最初のステップは、「情報収集」と「自社の企業価値を知る」であることが多かったように思われる。複数の専門家から説明を聞き、その中で相談できる先を絞り込むことと同時に、自社の立ち位置を測ることがポイントである。

企業価値を算定してみると、思ったよりも「低い」と感じる場合もあるだろう。しかし、それを前提に今後の動き方を検討する必要がある。

例えば、承継時期までまだ時間がある場合は企業価値を向上させるための施策を実行したり、譲渡対価は現在の企業価値を参考にし、それ以外の条件面を整理したりする。このように次の打ち手を明確にすることが重要である。

また、実際に候補企業の探索に入った場合は、候補企業の戦略をトップ面談の中で確認することが必須である。特に入り口のM&A戦略と譲受後のPMIの方針である。自社の事業と関連性が薄い場合は、「なぜ自社を選んでくれたのか」を候補企業に確認することで、目の前の企業が自社を今後も成長させてくれる企業かどうかを測ることにつながる。

PMIにおいては、後継経営者を派遣してくれるのか、経理や財務を管理してくれるのか、これまでの取引先や得意先を維持してくれるのか、あるいは従業員の処遇をどのように改善していくのかなど、多岐にわたる項目をヒアリングすることで、本気度も見えてくるだろう。

譲渡企業は、間に入っているファイナンシャルアドバイザーやM&A仲介会社の言う通りに動くだけでなく、上記の視点を持って自ら積極的に情報収集に努めることが大切である。譲渡して終わりではなく、譲渡後も自社を成長させてくれるか否か、という点から、候補企業を選定する必要がある。

マッチングから企業価値を向上させるM&Aモデルへ

ここまで譲受企業と譲渡企業のそれぞれの立場から、成長するためのM&Aの取り組み姿勢を述べてきたが、M&Aでも最も難しいのは、企業同士の「出会い」である。これを昨今のM&A仲介業務では「マッチング」という形で行うことが一般化されてきた。すなわち、譲渡企業に対して、複数の譲受企業の候補リストを出し、上から順番に当たっていく手法である。量が成功を呼ぶ場合ももちろんあるだろう。しかし、戦略に基づいて実行されるべきM&Aが、単なる物量作戦になってしまってはいないだろうか。

譲受企業は、自社が選ばれるために準備をすることが必要である。具体的にはM&A戦略やそれを実行する組織、投資をするための判断基準の設定、譲受後のPMIの準備などである。また、譲渡企業は自社を譲渡する際の条件を整理し、事前準備が必要な場合は、社内体制を整えるなどの準備時間も考慮に入れることが求められる。根拠のない条件では、譲受企業が検討しづらくなる要因になるからである。自社の条件に根拠を持たせることが、良い譲受企業を見つけることにつながる。

このように譲受企業と譲渡企業の双方で準備ができていれば、M&Aの専門家からも、譲受企業には戦略に基づき「この企業が貴社には合うのではないか」という提案が可能になる。また、譲渡企業にとっては「A社よりもB社の方が自社の条件に寄り添ってくれる」といったような形で絞り込むことが可能となる。単なるマッチングによる出会いではなく、双方の戦略に合致する出会いこそが、M&Aで双方が成長していくための出発点となるのである。

※ レコフデータ運営サイト「MARR Online」(2025年1月)

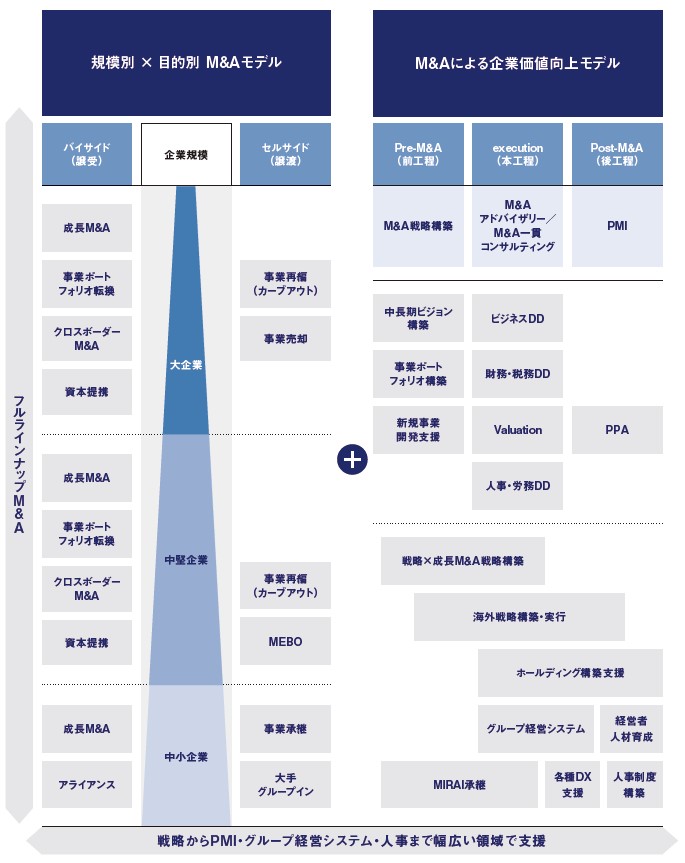

【図表3】タナベコンサルティングの目的別M&Aコンサルティングサービス

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

【図表4】タナベコンサルティングのM&A一貫コンサルティング

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

収益・財務構造改革を中心に、資本政策や組織再編コンサルティングなどに従事。2017年からM&Aコンサルティング本部の立ち上げに参画。M&A戦略構築からアドバイザリー、PMIまでオリジナルメソッドを開発。延べ100件以上のM&Aコンサルティングに携わる。「戦略なくしてM&Aなし」をモットーに、大手から中堅・中小企業のM&Aを通じた成長支援を数多く手掛けている。