石橋 和幸 氏

はじめに

九電工は、1944年に九州の電気工事会社14社が統合して誕生し、2024年に創立80周年を迎えました。現在は、配電線工事を原点としながら、電気設備工事、空調・衛生設備工事を主な事業領域とする総合設備工事業を展開しております。

近年では、こうしたフロービジネスに加え、再エネ発電事業や不動産事業といったストックビジネスの強化にも注力し、事業ポートフォリオの多様化を進めております。

本日は、社長就任から3年目を迎えた今、私が日々どのような思いで経営のかじ取りを行い、会社の未来をどう描いているのか。その取り組みと今後の展望について、私の経験や考えを交えながらお話しさせていただきます。

全ては「人」から始まる。私の原点と経営哲学

私は1982年に営業職として入社後、社長・会長秘書を経て2008年に畑違いの人事労務部長を拝命しました。正直なところ、当時は労働協約が何かも分からないほどの素人でしたが、この経験が私の経営者としての礎を築いたと感じています。

営業とは、価格交渉など、ある意味で利害が相反する相手と向き合う仕事です。しかし、会社と労働組合の関係は、目指す方向は同じはずです。組合の委員長とも、とことん対話をする中で信頼関係を築き、最終的には二人だけで春闘の妥結点を決めるまでになりました。この経験から、立場は違えど、目標を共有し、本音で向き合えば道は開けるということを学びました。その後の北九州支店長時代にも、この人事での経験が非常に役立ちました。多様な経験こそが、人を成長させるのだと確信しています。

私は「自分より格段に優秀な部下や後任を育てること」、これが現任者の最大の使命だと考えています。会社の課題は、突き詰めれば全て「人」に行き着きます。人をいかに育て、生かすか。これこそが経営の根幹です。

また、私の座右の銘は「日に新たに、日々に新たに」です。これは、「昨日より今日、今日より明日が少しでも良くなるように、日々研鑽を重ねていこう」という意味です。現状維持は後退と同じであり、常に変革への意識を持ち続けることが不可欠だと自らに言い聞かせています。

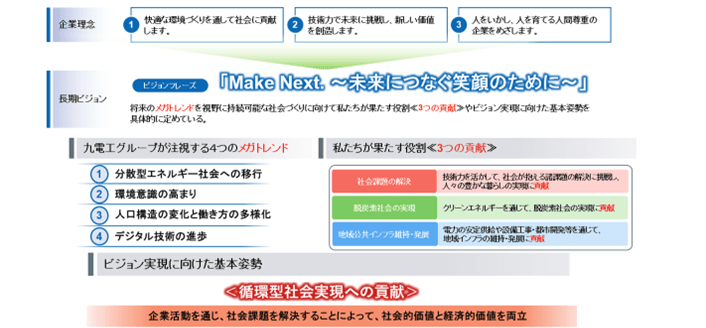

企業の北極星である「企業理念」と新たな事業戦略

どのような環境変化があろうとも、私たちが決して見失ってはならない「北極星」、それが企業理念です。当社は、「快適な環境づくりを通して社会に貢献します。」「技術力で未来に挑戦し、新しい価値を創造します。」「人をいかし、人を育てる人間尊重の企業をめざします。」という3つの企業理念を掲げています。

九電工が掲げる企業理念・長期ビジョン

出所:九電工講演資料

年度ごとの事業計画・方針も、全てはこの普遍的な理念を実現するための手段にほかなりません。「利益は目的ではなく、社会から評価され、価値ある会社であり続けるために、そして社員の処遇を向上させるために必要な結果である」と常に社員には伝えています。

この理念に基づき、足元の数字を追うだけでなく、5年後、10年後を見据えた判断を重視しています。その一環として、2025年4月に「不動産事業部」と「グループ事業統括部」を新設しました。

不動産事業部は、当社が保有する土地の有効活用を図るストックビジネスの拠点です。例えば、好立地にある営業所の土地に複合ビルを建設し、当社がテナントとして入居する。これにより、建設業界の景気に左右されない安定した収益基盤を構築します。将来、厳しい時代が来ても会社を支える柱の一つに育てていきたいと考えています。

一方、グループ事業統括部は、グループ会社の力を結集し、連結経営を深化させるための司令塔です。これまでは各社の数字を足し算するだけに近い形でしたが、今後はグループ全体でムダをなくし、ガバナンス体制を強化し、人材やノウハウを最適に配置することで、1+1を3にも4にもしていく。グループ全体の企業価値を最大化することが狙いです。

リスクを恐れない「決断」と挑戦する事業領域

変化の激しい時代において、挑戦しないことは最大のリスクです。何か新しいことを始める際には、実行するリスクと、やらなかった場合の機会損失を天秤にかける必要があります。

私は常々、「判断」と「決断」は違うと考えています。判断は「正しいか、間違っているか」ですが、決断は「強いか、弱いか」です。十分な情報収集と分析を行った上で、最後は「必ずやり遂げる」という強い意志を持って決断する。そうした決断こそが、未来を切り開くと信じています。

現在、私たちが挑戦している事業をいくつかご紹介します。1つ目は、スパークス・グループが運営する「宇宙フロンティアファンド2号」への出資を通じた、宇宙ビジネスへの参画です。これは短期的な利益を求めるものではなく、将来の技術革新に貢献する知見を得るとともに、事業ポートフォリオを拡大するための未来への投資です。「九電工が宇宙?」と驚かれるかもしれませんが、こうした夢のある挑戦が、若い社員のモチベーションを高めると信じています。

また、ドローン測量サービスを手掛けるベンチャー企業との提携や、JAXAの敷地内で太陽光発電設備を建設・運営し電力を供給する「オンサイトPPAモデル」も推進しています。特に再エネ分野は、当社の未来を担う大きな柱です。FIT制度(固定価格買取制度)が終了した後も、AmazonやGoogleといったグローバル企業を中心に再エネ電力への需要は高まる一方です。先日も、福岡市内のビルに入居を検討している欧州のテナントから、真っ先に「このビルは再エネを使っているか?」と質問されました。環境への意識は、もはやビジネスの前提条件なのです。当社が保有する約500メガワットの発電設備は、今後、計り知れない価値を生むと確信しています。

全ての課題は「人」に帰結する

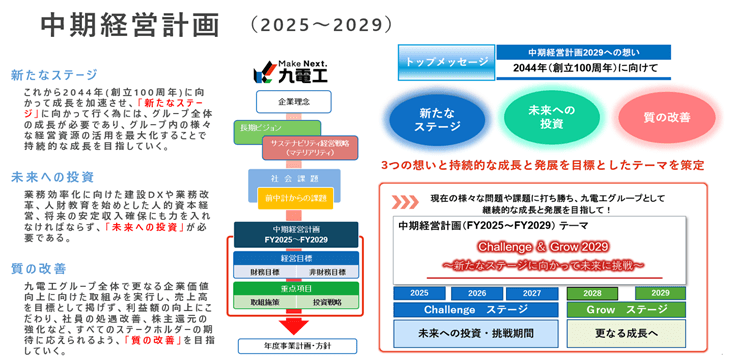

中期経営計画の最大の核と位置付けているのが、「人的資本経営」です。繰り返しになりますが、全ての課題は人に結び付いています。働きがいを感じ、熱意を持って仕事に取り組む社員をいかに増やすか。そのための投資は惜しみません。

未来をつくる中期経営計画

出所:九電工講演資料

かつては満足度調査を行い、会社への要望を聞いていましたが、5年ほど前から「エンゲージメント診断」に切り替えました。エンゲージメントとは、いわば「会社愛」です。社員が自発的に会社に貢献したいと思えるか、その熱意を測る指標です。

熱意ある社員を増やすため、具体的な施策も次々と実行しています。例えば、大卒初任給を26万円に引き上げるなど、業界でもトップクラスの処遇改善を行いました。これは若手社員だけでなく、既存社員も含めた全体の年収ベースで向上させており、将来の成長を担う社員への投資です。

また、若手社員の負担を軽減するため、奨学金の返還を会社が支援する「奨学金返還支援制度」も導入し、採用活動で大きな効果を上げています。

「働き方改革」の推進も待ったなしです。社長直轄の「働き方改革推進室」を設置し、現場の負担軽減に取り組んでいます。その一環として、将来の役員候補となる事務系社員を3年間現場に配置転換する試みも始めました。現場を知らずして、最適な経営判断は下せません。一次情報に触れることの重要性を学んでほしいのです。

私自身も、人材育成に勤務時間の3分の1を充てると決めています。「九電工アカデミー」という研修施設で講話をするほか、全国の拠点を訪れては、役職や年齢に関係なく、多くの社員と直接対話する機会を設けています。現場の若手社員と話すと、彼らが抱えているのは不満ではなく、将来への「不安」であることが少なくありません。対話を通じてその不安を解消し、心理的安全性の高い、誰もが何でも言える風通しの良い組織文化を醸成することが、私の重要な役割だと考えています。

DX、そして創業100周年に向けた新たな船出「クラフティア」へ

DX(デジタルトランスフォーメーション)も積極的に推進しています。しかし、その目的は単なる業務効率化やペーパーレス化ではありません。DXを通じて目指す最終目標は、「組織や権限の壁を壊し、ビジネスモデルそのものを変革すること」です。

そして、2044年の創業100周年、さらにその先を見据え、私たちは大きな決断をしました。2025年10月1日をもって、社名を「クラフティア(KRAFTIA)」に変更します。

この新社名は、決してトップダウンで決めたものではありません。若手・中堅社員によるプロジェクトチームを発足させ、彼・彼女らが未来にどんな会社をつくりたいかを徹底的に議論して生み出されました。

「KRAFTIA」という名前には、私たちの原点である「Craft(技術・技能)」を磨き続け、それを革新(Innovation)、実行(Action)することで、新たなフロンティアを切り開いていくという決意が込められています。頭文字を「K」としたのは、九州(Kyushu)への思いと、九電工(Kyudenko)の歴史とDNAを継承していくという思いの表れです。

おかげさまで、新しい本社ビルの建設やこうした変革への姿勢が評価され、新卒採用のエントリー数は前年の1.5倍に増加しました。もちろん、入社してくる学生が全て当社の事業を深く理解しているわけではないでしょう。しかし、今の若い世代が、私たちの「変わろう」とする姿勢に共感し、未来へ期待してくれているのだろうと大変嬉しく思っています。

講演当日は2025年5月に移転した九電工の新オフィスを見学

私たちは、利益のためだけに働いているのではありません。企業活動を通じて社会に貢献し、お客さまや社会から評価され、価値ある会社であり続けるため。そして、社員とその家族が誇れる会社であるため。全ての判断は、その輝かしい未来を実現するためにあります。