松本 淳氏

ビジネス環境の変化とSNSの力

私は人事関連の課題を解決する、HRテックのジョブダイレクトを2003年に創業。現在は、SNSを利用して求職者にアプローチするソーシャルリクルーティング事業を推進するとともに、人事職のための複業コミュニティー「HRギルド」を主宰している。

これらの仕事に取り組みながら、20年以上にわたりSNSを研究・活用してきた。その成果を皆さんにお伝えしたい。

大学を卒業後、私は企業の営業職に就き、大変に苦労した。1日に何百件もの電話をかけても、アポイントが取れない。しかし、そんな私でも、SNSの登場によってアポイントが取れるようになった。

現在、私のX(旧Twitter)のフォロワーは3万8000人。Linkedln(リンクトイン)でつながりのある人は1万7000人、フォロワーは3万人いる。このつながりの90%は、オンライン上で得られた知り合いである。

SNSでの情報発信によってつながりを増やし、信頼関係を構築したことで、営業や採用の場面でアポイントが取れるようになった。

昨今、ビジネス環境は急激にネット化が進んでいる。日本企業を取り巻く課題には、人口減少や地方の過疎化に伴う市場縮小、人材不足による採用難の加速、取引先の減少や新規開拓の困難さなどがある。

SNS運用のメリットは、コストをかけずに広範囲にアプローチできる点だ。また、信頼関係の構築やブランドの認知度の向上にもつながり、地域や規模にとらわれない「発信力」によって、競争力も高められる。

発信力は企業規模とは比例しない。知名度のない小さな企業であっても、企業内に1~2人の担当者を置き、管理体制を整え、情報発信によってユーザーを引きつけることで、SNS上で有名になれる。SNSの面白いところは、大企業や芸能人ではない個人ユーザーであっても知名度を上げられる点だ。

米スタンフォード大学の社会学者、マーク・グラノヴェッター教授が1973年に発表した「弱い紐帯」というキャリア理論がある。これは、少数の親友などとの結び付き(強い紐帯)よりも、薄く広い関係性(弱い紐帯)が多くある方が、新しく価値のある情報をもたらすという考え方である。

また、米スタンフォード大学の心理学者、ジョン・D・クランボルツ教授が1999年に発表した計画的偶発性理論では、未来を予測しにくい現代においては「偶然の出来事からチャンスをつかむこと」が重要だとされている。

SNSは、発信するだけで何千、何万という薄いつながりが生まれ、偶発的に多数のチャンスが巡ってくるツールである。さらに、友人や知人を紹介する「リファラル」や「クチコミ紹介」の強化にもつながる。企業のSNS運用といえば、公式アカウントを思い浮かべる人が多いが、実はフォローが伸びにくく、運用が難しい。

しかし、成功している企業もある。企業のトップが責任を持って発信している場合だ。また、若手を含むメンバーやマネージャー、部長などの各階層の社員が自分の名前で発信していることも大切だといえる。要するに、顔が見えることが重要なのだ。

良い企業では、社長と社員がSNS上で、フラットにコメントを交わしている。明るくオープンなコミュニケーションは、リアルなコンテンツであり、学生をはじめとする外部の人から見ても魅力的だ。

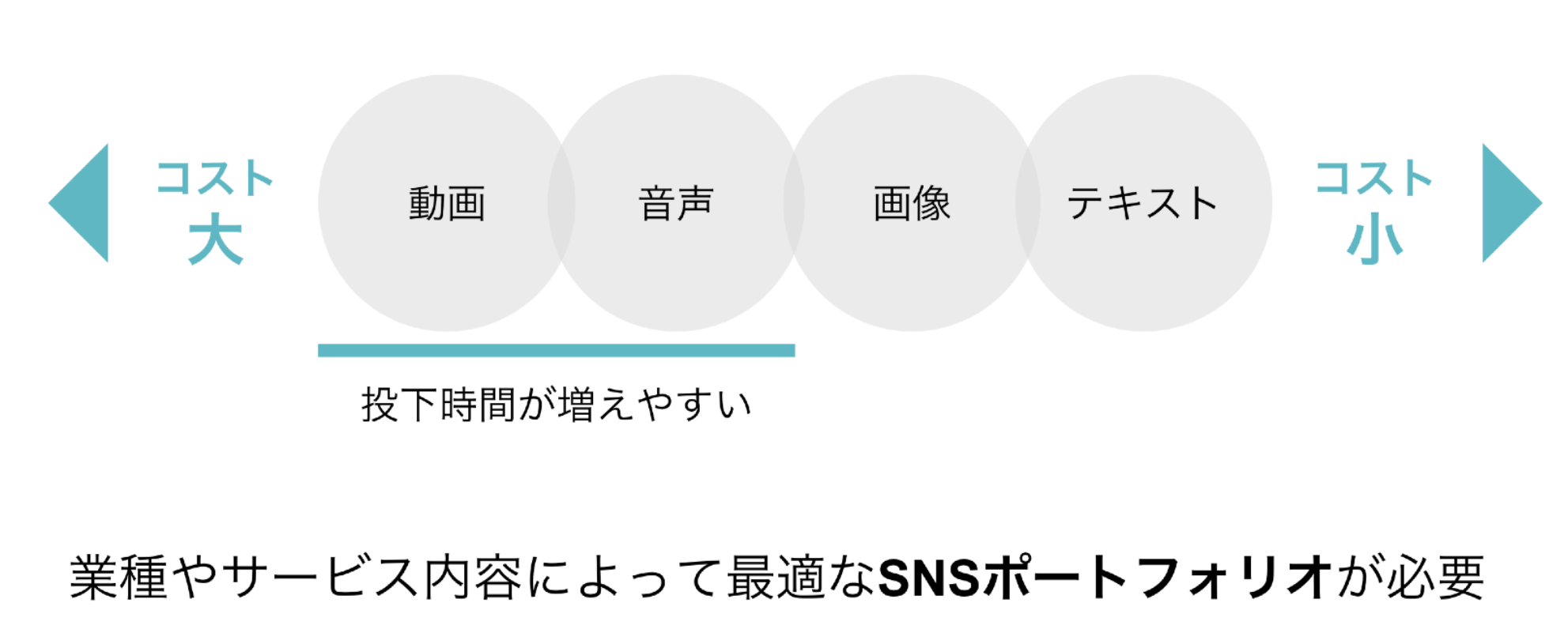

無駄なSNS展開は時間の浪費につながるため、SNS選びが重要になる。お勧めのSNSは、時間や労力がかかる動画系や音声系ではなく、コストを抑えられるテキスト系である。

【図表】無駄なSNS展開は時間の浪費につながる

出所:アースメディア講演資料

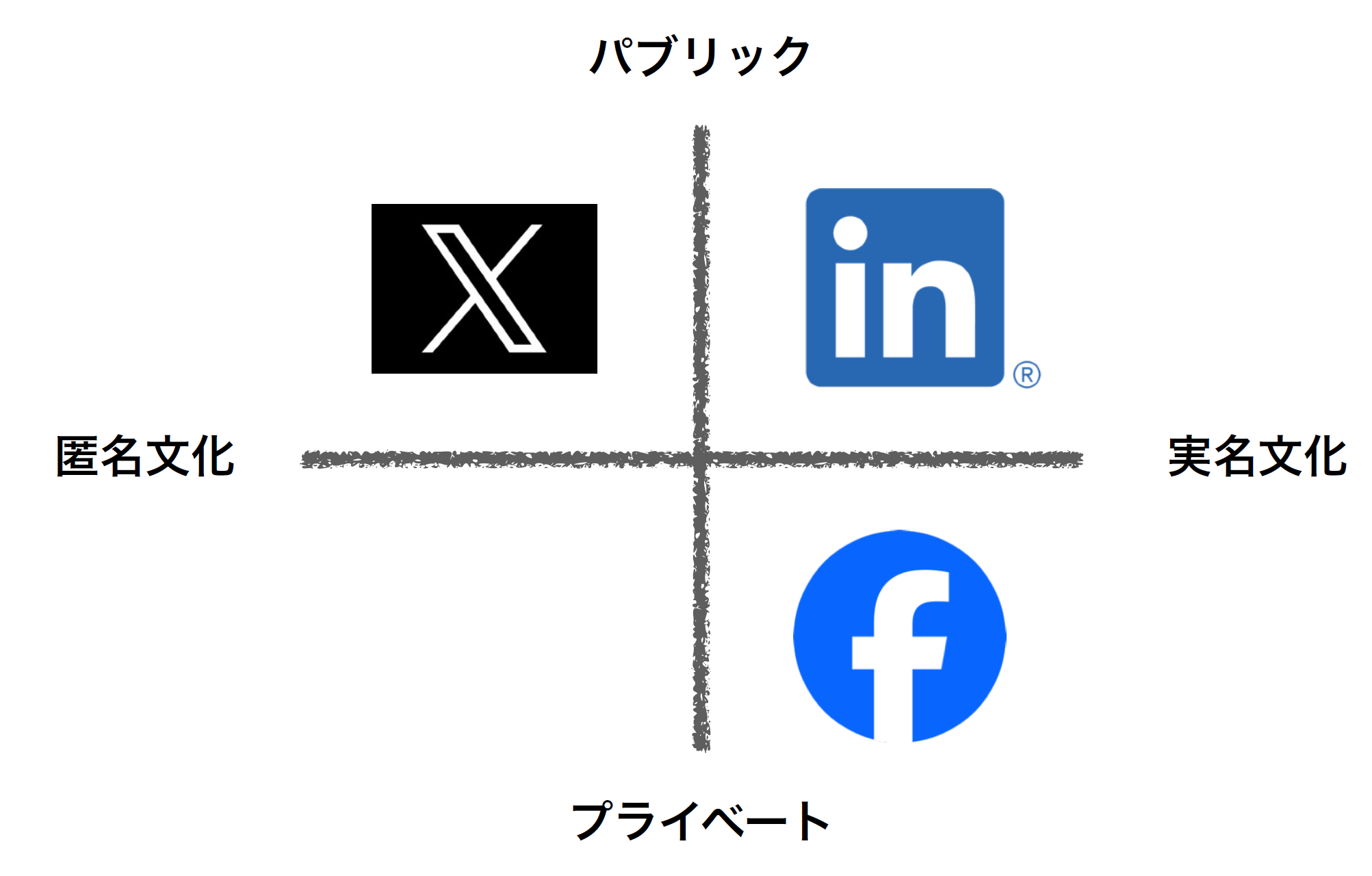

中でも私は、Linkedlnを推奨したい。パブリックかつ実名のテキスト系SNSで、相手のプログラムやキャリアが99%分かる。Xとは異なり炎上しにくいため、運用の面でも安心だ。

日本のXのアカウント数は4000万程度、Facebookのアカウント数は2500万程度である。

対するLinkedlnのアカウント数は、まもなく500万程度になる勢いだ。日本ではまだLinkedlnのユーザーが少ないため、これから運用を始めてもインフルエンサーになれるチャンスがある。

Linkedlnのユーザー数は、世界200以上の国と地域に11億人以上(2025年現在)に及ぶ。ビジネス目的で使用され、欧米のビジネスパーソンにとっては、名刺代わりとなる必須のSNSだ。

市場データやニュース記事を届ける米国の金融テクノロジー企業、Bloomberg(ブルームバーグ)は、現在のLinkedlnについて「仕事だけではなく、個人的な投稿をする場にもなりつつある」と報じている。

一般的に、個人のキャラクターがにじみ出る投稿は面白みがあり、ファンが付きやすい。企業であっても、社員が面白い情報を投稿することで、つながりを広げて人気を集め、SNS上で信頼を得ている。これが世界的な流れだ。

ビジネスに利用されてきたLinkedlnは、パブリックとプライベートの境界線があいまいになりつつあり、より一層、企業アカウントの運用に向いてきたと言える。

【図表】SNSにおけるLinkedlnの位置付け

出所:アースメディア講演資料

採用戦略にもなるSNS運用

採用活動にも大きな変化が起きている。従来、企業の採用情報は求人票とウェブサイトに掲載されてきた。

しかし、情報があふれている現在、この方法では企業の魅力を伝えきれない。そこで注目されているのが、SNSを活用した採用戦略である。

そもそも、若い世代は友人がシェア、あるいは「いいね」を押した投稿しか見ない。企業情報でさえも、SNSやオンラインから取得している。

また、若い世代はSNSからリアルな企業カルチャーを読み取った上で求人に応募する。そのため、企業カルチャーに合う人材が集まりやすい。さらに、ネットワークが広がるため、「紹介」のチャンスも拡大する。

人材不足である現代において、企業の採用プロジェクトは「待ち」の採用から「攻め」の採用に転じている。

「待ち」の採用とは、採用媒体や就職・転職フェア、人材エージェントによる採用を指す。たとえば、人材系企業が媒体となって実施する採用だ。

一方の「攻め」の採用は、LinkedlnをはじめとしたSNSによる採用活動を指す。例としては、直接的なスカウトや、社員が自社に人材紹介するリファラル採用などが挙げられる。

矢野経済研究所調査によると、ホワイトカラー職種の人材紹介市場は年間17.1%も成長している※。しかし同時に、人材エージェントの撤退・倒産も急増している。企業からの採用需要はあるが、人材エージェントによっては、そもそもの人材確保が困難になりつつあるためだ。

人材エージェントによる採用活動が停滞すれば、採用フィーも上がる。そのため、これからの企業は、独自の採用ルートの確保が重要だ。

※矢野経済研究所プレスリリース「人材ビジネス市場に関する調査を実施(2024年)」

SNSを活用した地方企業の成功例

ここで、SNS運用によって優秀な人材を確保した、地方企業の成功例を紹介したい。IoTを活用した最先端のロボティクスソリューションを提供し、海外メーカーとの共同開発や、国内大手メーカーとの取引実績もある企業だ。

この企業では、求人サイトや大学への求人票送付による採用活動を実施していたが、英語やIT知識、ロボティクスを学んだ専門性の高い人材を確保できていなかった。

そこで、公式サイトに求人情報を掲載して「待つ」採用だけでなく、LinkedlnやFacebook、Xを同時運用する「攻め」の採用に方針転換することにした。情報発信力のある優秀な社員を社内公募し、公式アカウントと社員の個人アカウントの両面から、SNS運用を行った。

採用では、一人一人に合わせて適切なマーケティングを行う1to1が重要になる。リアクションがあった人にはすぐにアプローチし、「中長期の関係性」を築いた。

これにより、公式サイトへのアクセスは3カ月で2倍に増え、SNSのフォロワー数も拡大した。

SNSを使って採用ブランディングを強化したことで、新卒採用では就活サイトからの応募や大学OB経由の問い合わせが増えた。一方のキャリア採用では、スキルの合うエンジニアからのダイレクトな応募が増加した。

この結果、新卒採用では語学力のある学生や、ロボット工学・情報工学を専攻した学生を合計9名確保できた。

また、キャリア採用においても、即戦力となる人材を8名採用できた。入社後はスムーズに会社に溶け込み、新規プロジェクトの主戦力として活躍し、定着している。

SNSによる独自採用プロジェクトは、企業全体で優秀な人材を採用しようという機運を生む。これにより、今後につながるタレントプールも形成されつつある。また、採用ブランディングの強化は、取引先からの新規問い合わせの増加にもつながった。

営業戦略としてのSNS運用

営業目的でSNSを運用する場合は、具体的な戦略が不可欠である。まず、獲得したいアポイント数や新規取引先数などを具体的に決め、目的とターゲットを明確化し、適切なSNSを選択することから始めたい。

発信内容については、ビジネス情報にこだわらず、業界性・地域性を生かしたコンテンツを目指す。ユーザーが読んで良かったと思う有益な情報を提供し、宣伝もしつつ、ファンを増やすことがポイントとなる。

SNS運用の注意点としては、エージェントに依頼せずとも、中長期的に採用費用が発生することが挙げられる。また、短期的な成果を求めすぎてもいけない。

さらに、法人と個人の発信バランスをうまく取ることも大切だ。法人からの発信は面白みに欠けやすく、若手社員からの発信は忖度した内容になりやすい。

だからこそ、社長自らが発信し、若手社員も発信しやすい雰囲気やカルチャーをつくるとともに、発信可能な情報のラインを見せることも欠かせない。

【図表】有益性が強く、自己開示のある具体的な話が「刺さる」投稿となる

出所:アースメディア講演資料

SNS運用は有益なつながりを広げるチャンス

企業がSNS運用を成功させるために重要なポイントが3点ある。1つ目は、SNS運用を若手社員任せにしないこと。

2つ目は、顧客情報や機密情報は発信しないなどのルールを定めた上で、自由に発信できる環境を整えること。

3つ目は、SNS運用を企業の重要戦略として位置付け、社長や役員、マネジャーなど「チーム戦」で取り組むことだ。

そして、リアクションの数にもこだわりたい。将来的に顧客になる可能性が高い100社のリードを求めるならば、1万人程度のフォロワーを目指して、ネットワークを広げよう。

SNS社会は、つながりや信用を重視する現実社会の延長線上にある。経営の精神や哲学のエッセンスを具体的に提供することで、必要な信頼性はおのずと獲得できる。

【図表】ターゲット外の「フォロワー数」の重要性

出所:アースメディア講演資料