注力する経営テーマは「人材確保・育成」、ESG活動では「人的資本」に注力 「2025年度 企業価値向上に向けた取り組みに関するアンケート」リポート

タナベコンサルティングは2025年8月、「2025年度 企業価値向上に向けた取り組みに関するアンケート」の調査結果を発表した。本稿では調査結果の一部を抜粋して紹介する。

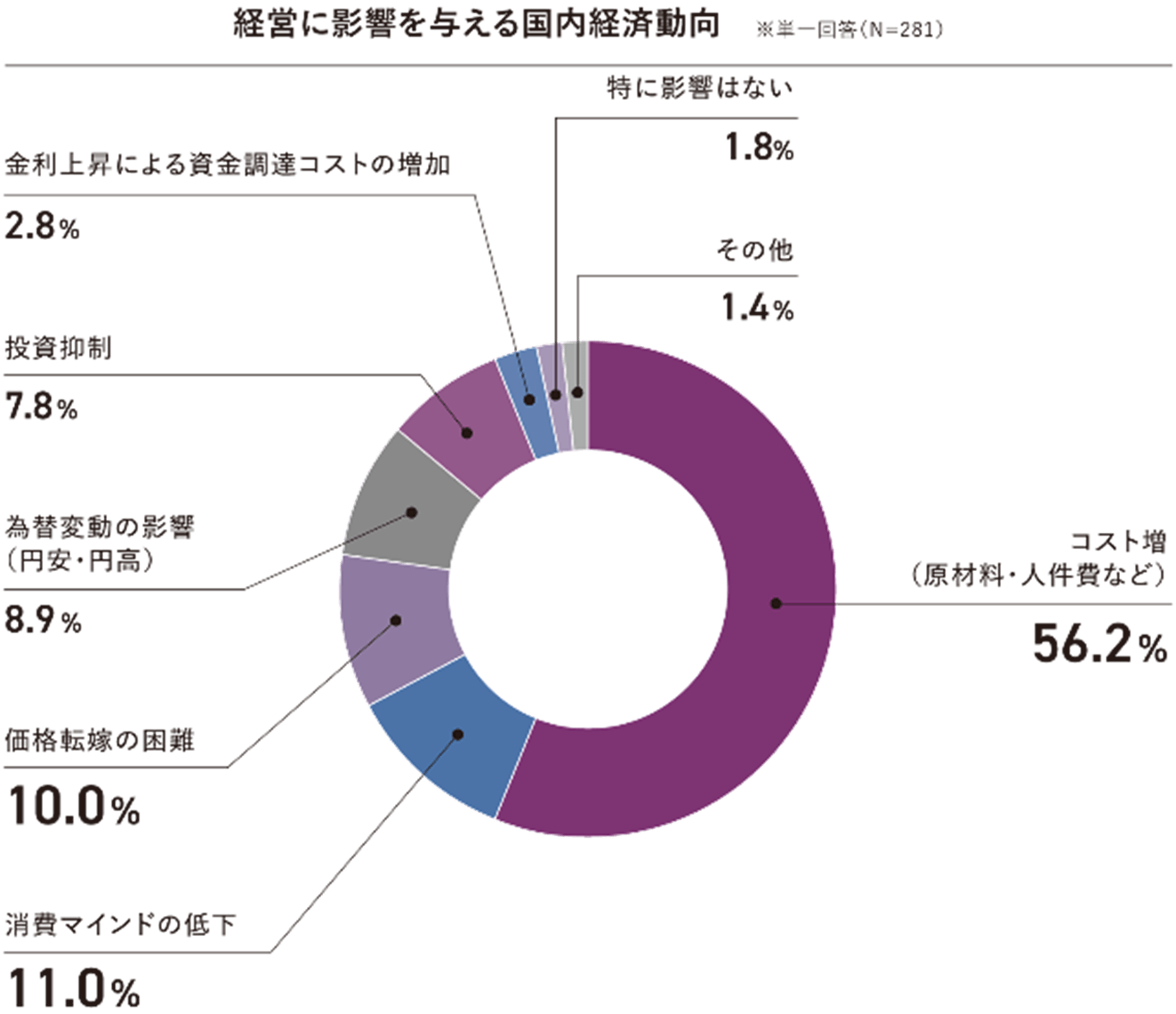

経営に最も影響を与えている要因は「コスト増(原材料費・人件費など)」

国内経済の動向において、経営に最も影響を与えている要因は「コスト増(原材料費・人件費など)」(56.2%)であるという結果だった。エネルギーや資材価格、人件費の上昇が業績に直接的な影響を及ぼしており、構造的な課題が存在していることがうかがえる。

また、「消費マインドの低下」(11.0%)や「価格転嫁の困難」(10.0%)といった回答も目立っており、価格支配力の弱さや内需の低迷が企業収益を圧迫している現状が明らかである。

これらの要素は、企業価値向上を目指す経営戦略を策定する上で、持続的な価格戦略と生産性改善の必要性を浮き彫りにしている。

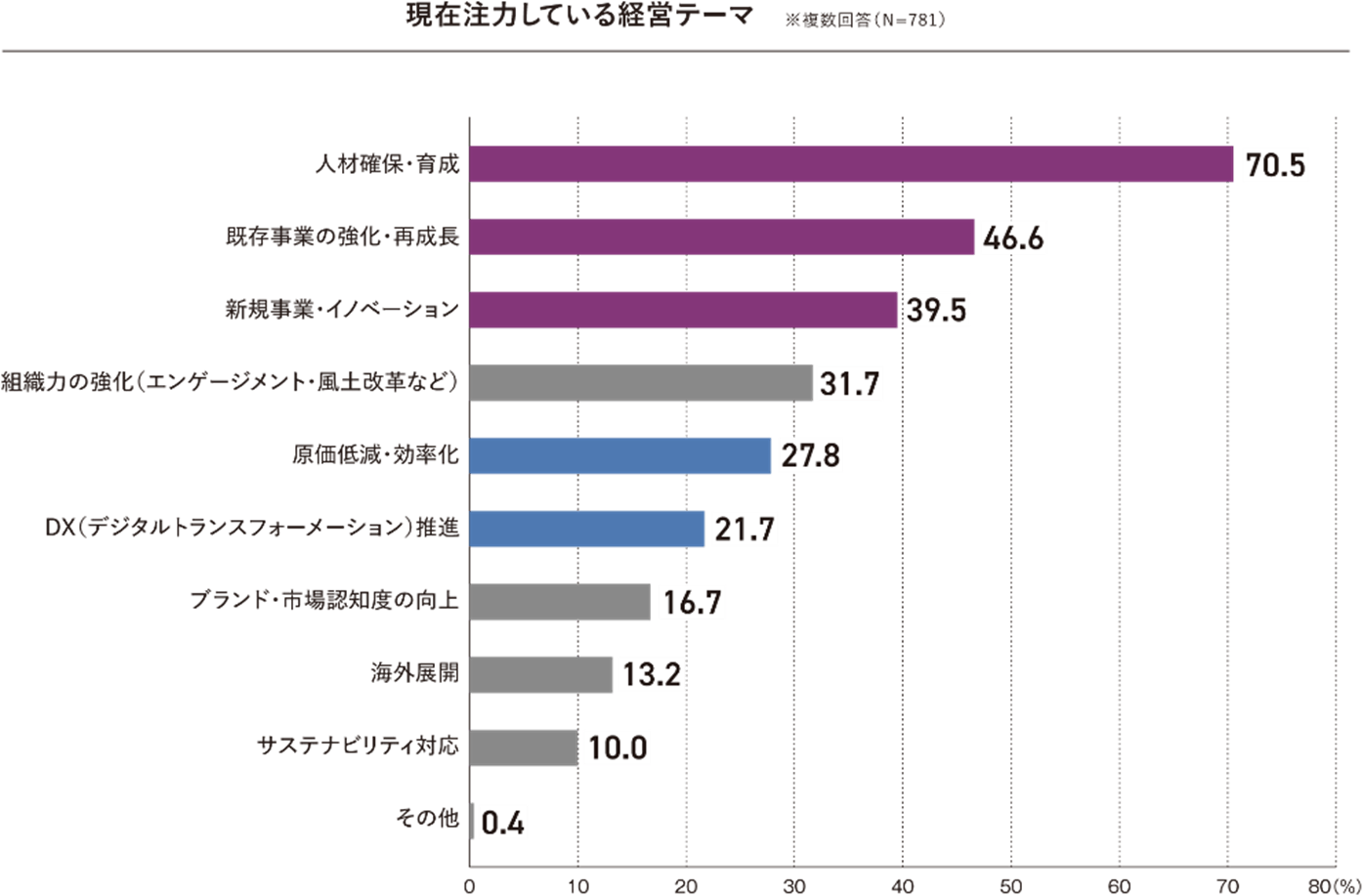

注力している経営テーマは「人材確保・育成」が7割以上

現在注力している経営テーマを問う設問では、「人材確保・育成」(70.5%)が最も多い回答であり、次いで「既存事業の強化・再成長」(46.6%)、「新規事業・イノベーション」(39.5%)が続いた。この結果は、構造的な人材不足を背景に、人材を競争力の源泉と捉える企業姿勢を示している。

また、「原価低減・効率化」(27.8%)や「DX推進」(21.7%)といった効率性を追求する回答も一定数得られており、各企業が人材戦略と収益構造改革の両面から価値向上を模索していることが分かる。

高い資本効率が市場評価の前提条件

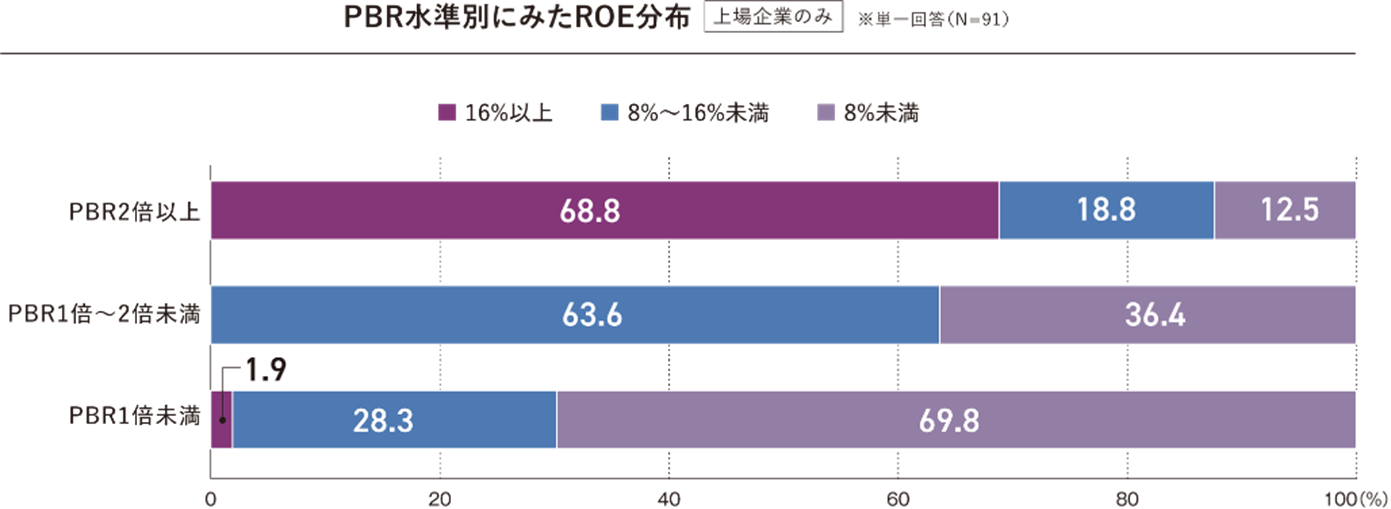

PBR(株価純資産倍率)は、ROE(純資産利益率)とPER(株価収益率)の積で表される(PBR=ROE×PER)。この関係式に基づけば、PBRの高さは収益性・効率性(ROE)と市場の期待値(PER)の双方に依存していると言える。

今回の調査では、「PBRが2倍以上の企業」の68.8%が「ROE16%以上」を達成している一方で、「PBRが1倍未満」と回答した企業の69.8%が「ROE8%未満」にとどまった。

この結果から、高いPBRを実現するためには、単にPERを高める「期待の演出」に頼るのではなく、ROEというファンダメンタルズの裏付けが不可欠であることが分かる。

企業価値の持続的な向上を目指すためには、ROEを軸とした資本効率経営の徹底と、中長期的な視点での収益構造の改革が重要である。

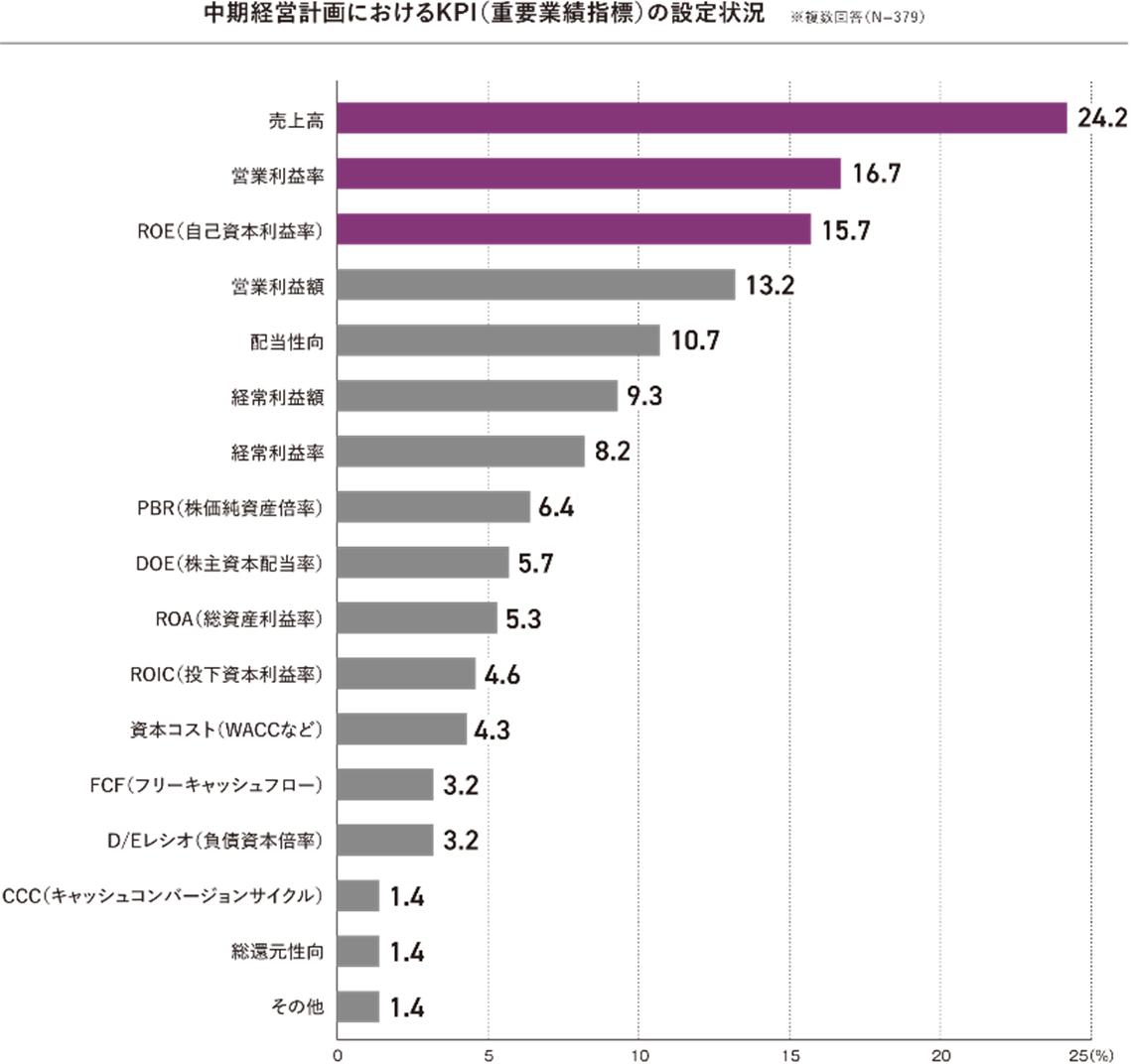

中期経営計画への非財務指標の導入と開示は限定的

中期経営計画におけるKPI(重要業績評価指標)として最も多く挙げられたのは「売上高」(24.2%)であり、次いで「営業利益率」(16.7%)、「ROE」(15.7%)といった財務指標が続いた。非上場企業も含まれていることから、依然として非財務KPIの採用は限定的である。

ESG関連や人的資本に関するKPIの比率は低く、例えば「ROIC(投下資本利益率)」や「資本コスト(WACCなど)」といった資本効率指標の活用も進んでいないことが分かる。

KPIの選定は、企業姿勢を表すメッセージとなる。財務と非財務のバランスを考慮したKPI設計と積極的な開示が、今後の差別化のポイントとなるであろう。

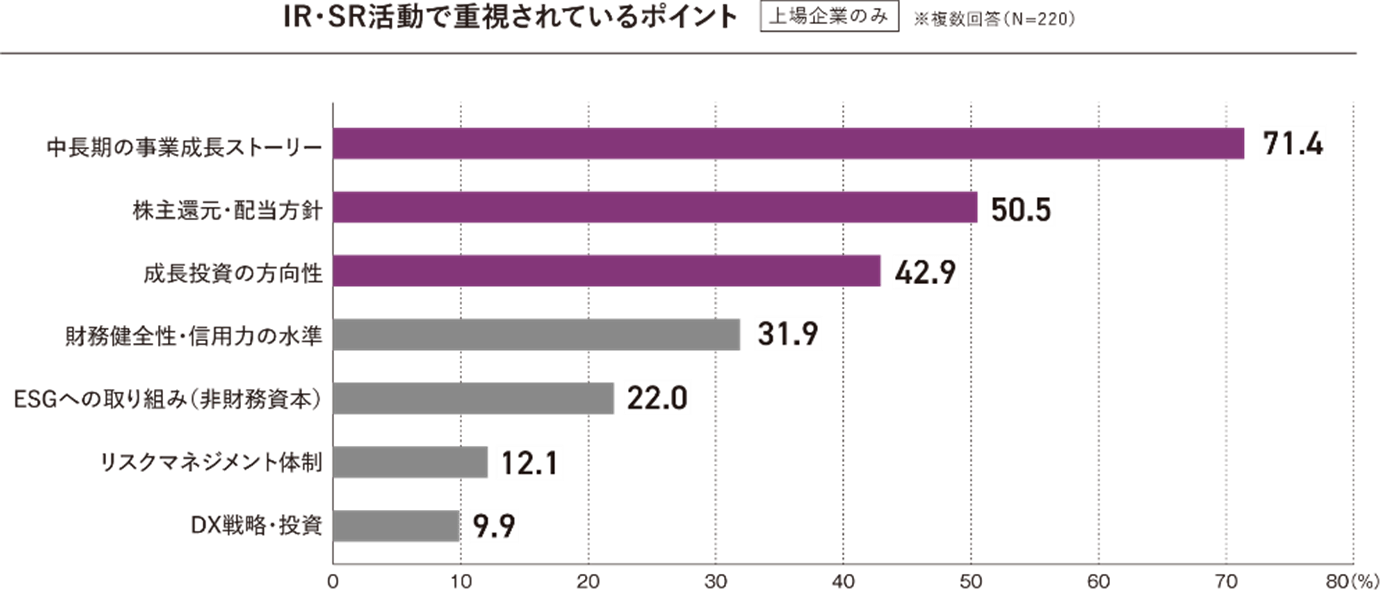

IR・SR活動の重視ポイント、7割以上が「中長期の事業成長ストーリー」

IR・SR活動で重視されているポイントは、「中長期の事業成長ストーリー」(71.4%)が最多であり、次いで「株主還元・配当方針」(50.5%)、「成長投資の方向性」(42.9%)が続いた。

この結果から、企業が資本市場との対話において、単なる短期業績の説明にとどまらず、「持続的な成長をどのように実現していくか」という未来志向のメッセージを、いかに一貫性と納得感をもって伝えるかに重点を置いていることが分かる。

特に「成長ストーリー」を重視する傾向は、企業価値の源泉が戦略の妥当性や実行力にあるという投資家の視点に対応しているためであると推察できる。

今回の結果は、IR・SR活動が従来の情報開示の枠を超え、企業の本質的な価値を物語る“戦略的コミュニケーション”へと進化していることを示している。

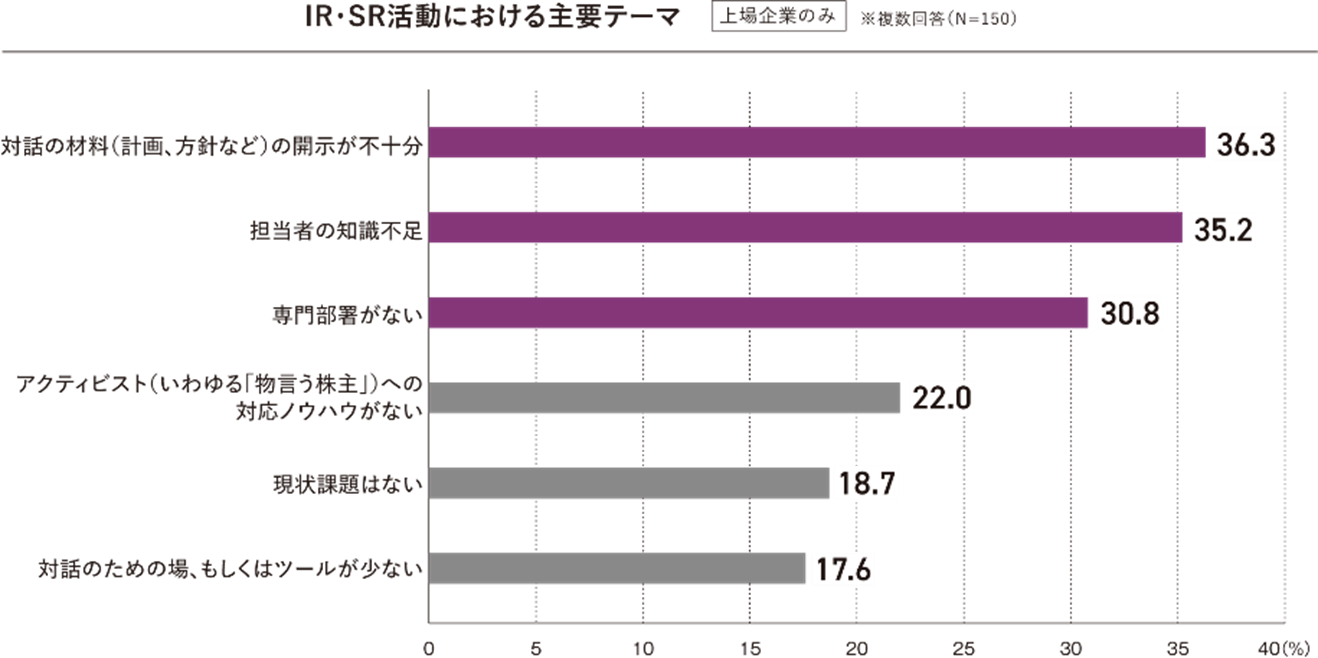

IR・SR活動の課題は「対話の材料(計画・方針など)の開示が不十分」

IR・SR活動における課題として最も多く挙げられたのは「対話の材料(計画・方針など)の開示が不十分」(36.3%)であり、次いで「担当者の知識不足」(35.2%)、「専門部署がない」(30.8%)となった。

これらの課題は、IR・SR活動が単なる広報・開示の延長にとどまり、経営戦略と統合された対話機能として十分に位置付けられていない現状を浮き彫りにしている。

企業価値向上に寄与するIR活動に進化するためには、「何を語るか」だけでなく、「誰が語るか」「どう語るか」といった対話体制そのものの再構築が不可欠であり、IR・SR活動を経営の中核機能として捉える視座への転換が求められている。

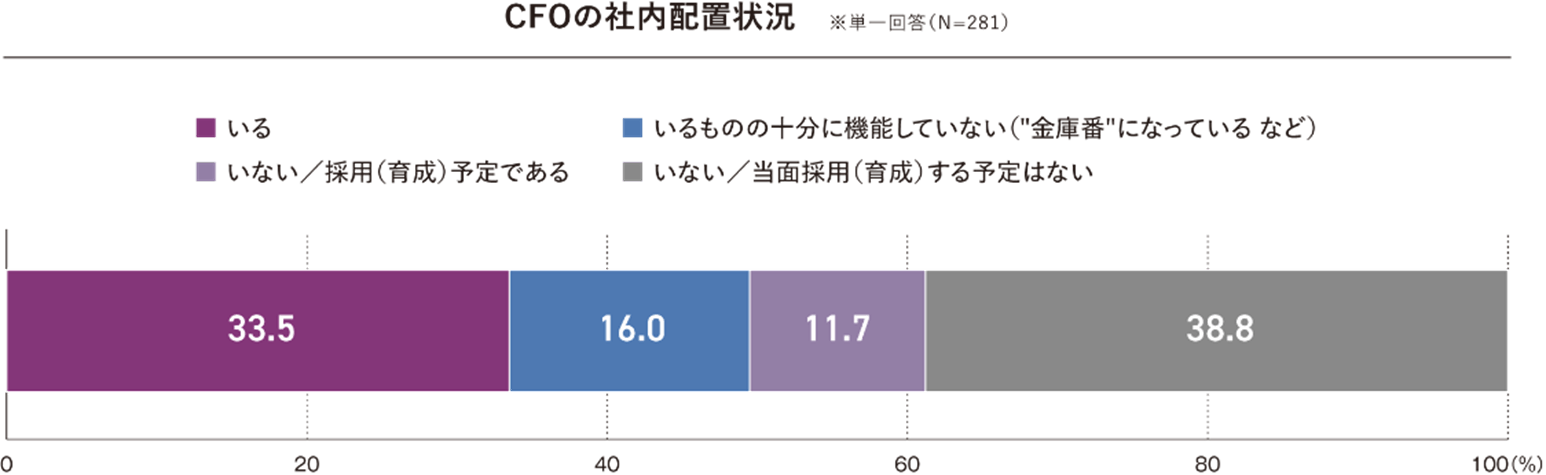

過半数の企業が「CFOがいない」「十分に機能していない」

CFOが社内に「いる」と回答した企業は33.5%にとどまった。「いるものの十分に機能していない」(16.0%)、「いない/採用(育成)予定である」(11.7%)、「いない/当面採用(育成)する予定はない」(38.8%)を合わせると、全体の過半数がCFO不在、または存在していても戦略的役割を果たしていない状態であることが分かる。

この状況は、財務戦略が“金庫番的”役割にとどまり、戦略策定や成長投資に十分に貢献できていない実態を示している。財務部門の戦略的機能強化が喫緊の課題である。

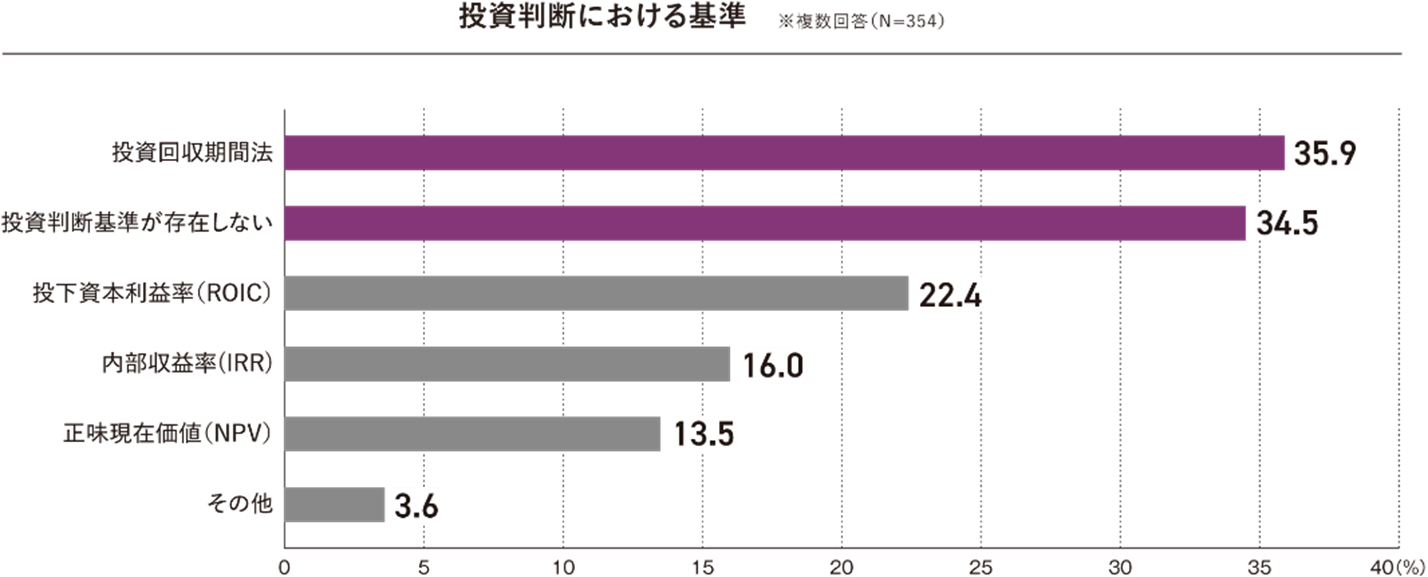

「本格的な投資評価指標」導入企業は3割未満

投資判断における基準として、最も多く挙げられたのは「投資回収期間法」(35.9%)であり、次いで「投資判断基準が存在しない」(34.5%)が続いた。依然として経験則や感覚に基づく属人的な意思決定が多く、定量的・戦略的な投資評価が企業内で十分に制度化されていない実態が浮き彫りとなった。

一方で、「投下資本利益率(ROIC)」(22.4%)、「内部収益率(IRR)」(16.0%)、「正味現在価値(NPV)」(13.5%)など、資本コストを意識した「本格的な投資評価指標」を導入している企業は少数(いずれも3割未満)にとどまっている。

この状況は、投資判断の透明性・一貫性・再現性に課題が残っていることを示している。投資における属人的な意思決定から脱却し、客観的な基準に基づくガバナンス体制の構築が急務であると言える。

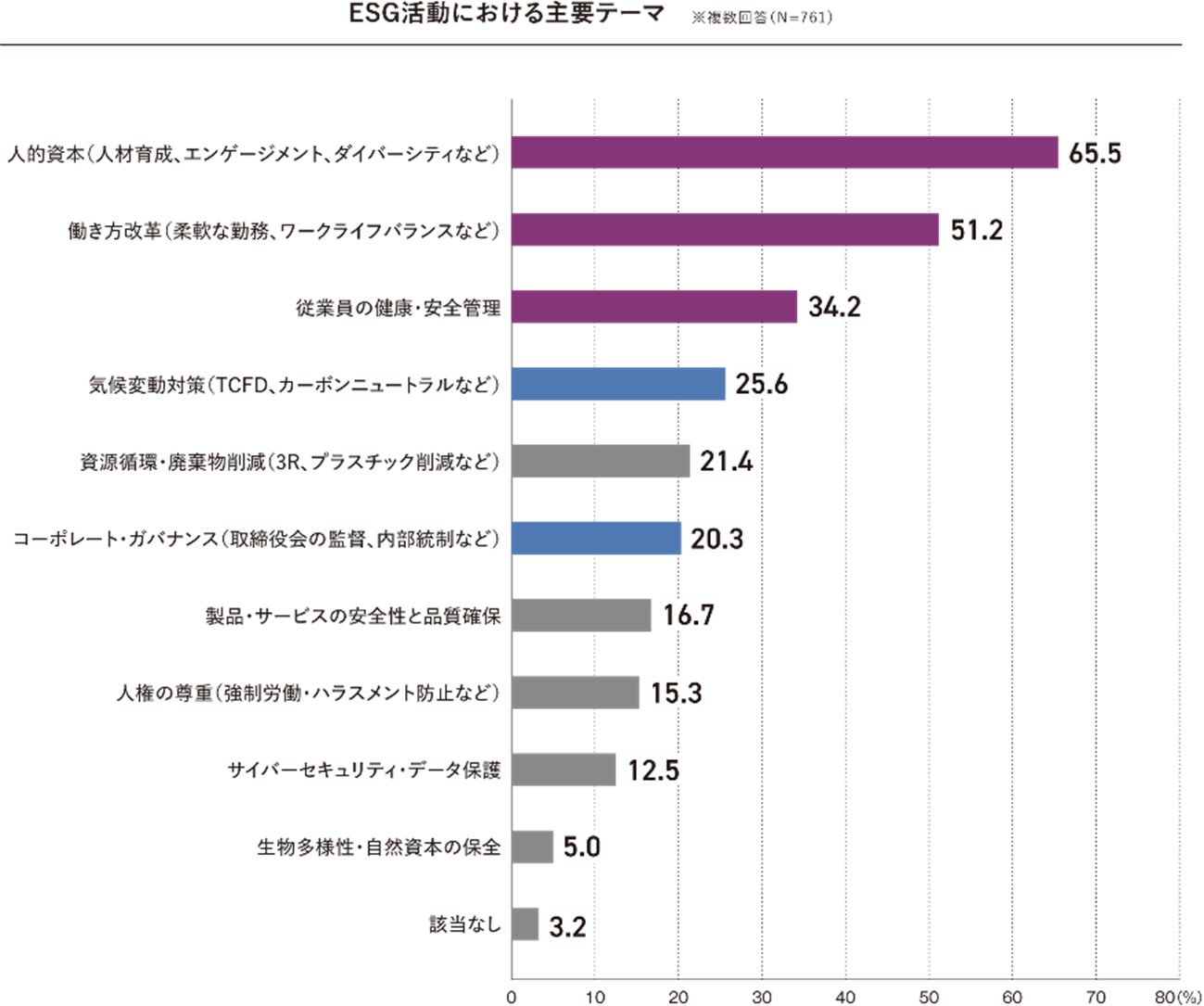

ESG活動の主要テーマ、約7割が「人的資本」

ESG活動における主要テーマを問う設問では、「人的資本」(65.5%)が最も多く挙げられ、「働き方改革」(51.2%)が続いた。人的領域への投資が環境・ガバナンスを上回る傾向であることが分かる。

これは、人的資本が企業価値創出の中核であるという認識が広がっていることの表れである。一方で、「気候変動対策」(25.6%)や「コーポレート・ガバナンス」(20.3%)といった環境・統治領域は相対的に順位が低く、ESG対応におけるバランスには今後の改善余地が残されている。

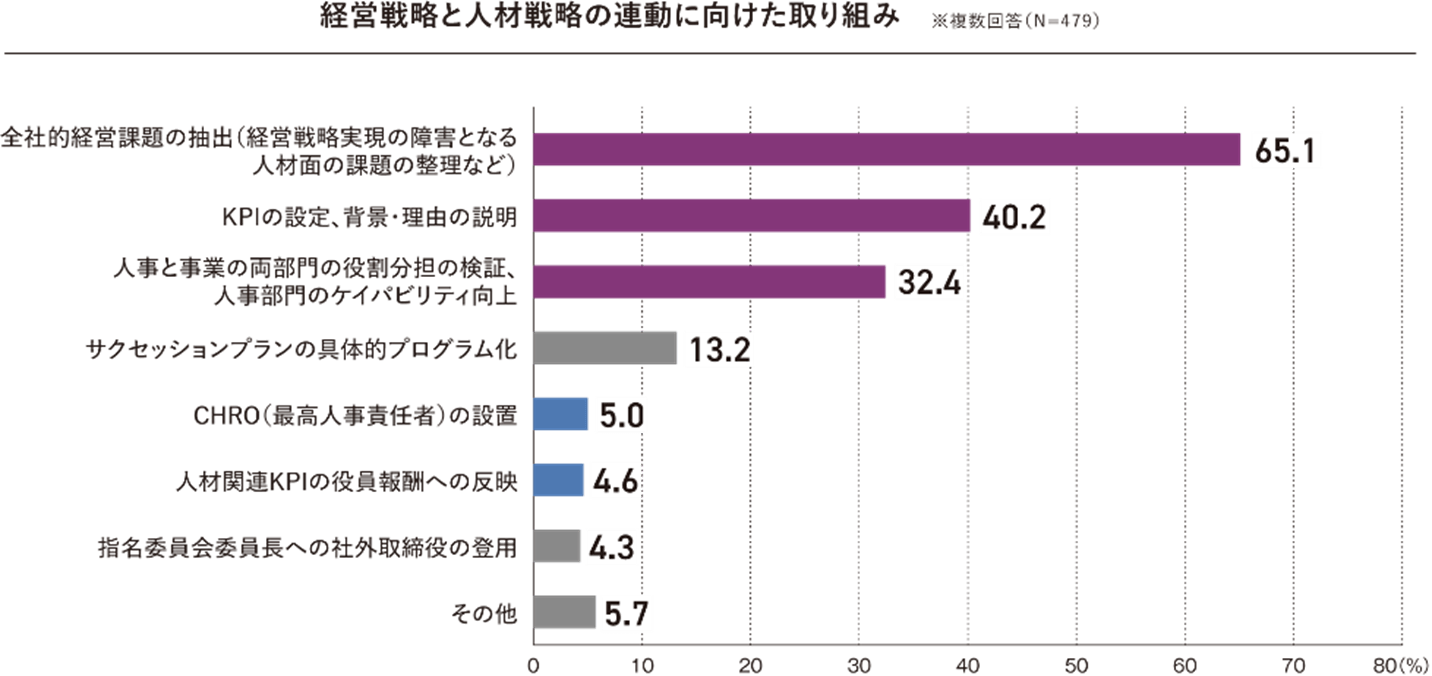

経営戦略と人材戦略を連動させる取り組み、約7割が「全社的経営課題の抽出」

経営戦略と人材戦略を連動させるための取り組みとしては、「全社的経営課題の抽出」(65.1%)が最も多く挙げられた。この結果から、まずは現場のボトルネックを可視化する段階にある企業が多いことが分かる。

「KPIの設定、背景・理由の説明」(40.2%)や「人事と事業の両部門の役割分担の検証、人事部門のケイパビリティ向上」(32.4%)も回答数が多い一方で、「CHRO(最高人事責任者)設置」(5.0%)や「人材関連KPIの役員報酬への反映」(4.6%)といったガバナンス領域への発展は限定的である。このことから、人材戦略を経営の中核に据える取り組みは一部にとどまっていると言える。

調査結果の総括

本調査を通じて、企業価値向上に向けた企業の取り組みの実態が多面的に明らかとなった。

まず、PBRとROEの間には明確な相関関係があり、高い資本効率が市場評価の前提条件となっていることが分かる。

また、「中長期の成長ストーリー」をIR・SR活動の中核に据える企業が7割を超えている点は特筆すべき事項である。市場からは、“財務+未来像”の両軸を統合的に語ることができる企業姿勢が求められている。

一方で、特に非上場企業を中心に、中長期戦略の「策定」は進んでいるものの、「社外への開示」や「定量的KPIとの連動」には課題が残されており、依然として戦略が社内向けに閉じた計画にとどまっている実態も見受けられる。

さらに、CFO機能の不全や、投資判断における属人的・感覚的な意思決定が一定程度存在し、戦略財務の基盤としての制度化や標準化が十分とはいえない状況である。

加えて、人的資本やESGといった非財務領域への注目は高まっているものの、実際の取り組みは個別テーマへの対応や開示レベルにとどまるケースが多く、経営戦略全体への統合は道半ばである。

非財務要素をいかに戦略的・定量的にマネジメントするかが、企業価値向上に直結する時代にあることが示唆される。

【調査概要】

| 調査対象: | 全国の企業経営者、役員、経営幹部など |

|---|---|

| 調査期間: | 2025年5月12日~2025年5月30日 |

| 調査エリア: | 全国 |

| 有効回答数: | 計281件 |

※各図表の構成比(%)は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100%にならない場合があります。

より詳細な調査結果と、タナベコンサルティングの提言を掲載した

「2025年度 企業価値向上に向けた取り組みに関するアンケート」の全体版は

こちらからダウンロードできます(無料)