【第6回の趣旨】

タナベコンサルティングの第6回ナンバーワンブランド研究会では、「あたらしいを、あたりまえに」というブランドメッセージを掲げ、放送・通信を含む多様な事業展開に取り組んでいるJCOM株式会社と、途上国で製造したファッションアイテムの開発・製造・販売を通じて社会的価値を創出している株式会社マザーハウスへ訪問し、講演および視察を行った。

経営理念やブランドメッセージを実践するために、従業員のエンゲージメント(組織が企業に対して持つ愛着や貢献意欲)向上に取り組んでいる。講義と視察を通じて、ブランドメッセージと持続的な成長を実現するためのインターナルブランディングの重要性と、社員や現場任せにしない「全社的な経営戦略として推進する」仕組みづくりを考える機会となった。

開催日時:2025年7月22日(横浜開催)

はじめに

JCOM株式会社は1995年に設立された日本最大のケーブルテレビ事業者で、テレビ、インターネット、電話サービスなどを提供、さらにメディア事業や通販事業など多彩な事業を展開している。「あたらしいを、あたりまえに」というブランドメッセージを軸として、既存事業をコアとした新しい領域への挑戦に日々取り組む同社。その特徴は、社内でブランドメッセージへの理解・共感を生み出し、自走できる体制を整え、全社規模で注力している点にある。経営企画部によるフェムテックの啓発活動などのボトムアップ施策や、広報部による社内メディアの作成・発信など、組織全体のプロセス・仕組を通じてブランドメッセージを体現する「インターナルブランディング」の手法とその効果を学んだ。

横浜にある番組スタジオ

理念を実践する全体的な組織戦略

「もっと、心に響かせよう。もっと、暮らしを支えよう。明日を、未来を、拓いていこう。」は同社の企業理念である。同社が提供する地域情報アプリ「ど・ろーかる」では、視聴者が登録したエリアに特化した情報番組の配信や、地震・津波などの災害情報をプッシュ通知で提供する。200以上の自治体やNHKと防災情報協定・地域支援協定を締結し、防災・災害の情報を発信するための、地域の暮らしを支えるネットワークを形成している。インターナルブランディングとは、従業員の意識変革だけで体現できるものではない。組織全体のプロセスや文化、仕組みなど、企業全体の内部環境を整備することで、ブランド価値を組織全体で一貫して実現することである。従業員一人一人の自主性に依存するのではなく、企業全体で事業戦略を体現することで社内外に一貫性のあるブランドイメージを伝えられる。

テレビ番組の制作を体験した

ブランド価値に合わせたボトムアップ型改革の推進

ブランドメッセージを定着させ、対外的・対内的に一貫したブランドイメージを発信するためには、ボトムアップの浸透施策が必要である。同社は「文化・風土の醸成(ボトムアップの組織づくり)」を会社の仕組みとして取り入れており、その一環として「未来共創スペースJ:COM Lounge」では社員同士の創造や意見交換を行う。また、2022年まで社内ベンチャー制度も運用していた。ブランドメッセージ体現事例を社内に共有することで社員間の腹落ち感が醸成され、自発的な行動変容につながることから、ブランドメッセージ動画の作成にも取り組んでいる。これまで社内外の30を超える組織と、約500名以上の従業員が同プロジェクトに携わったという。

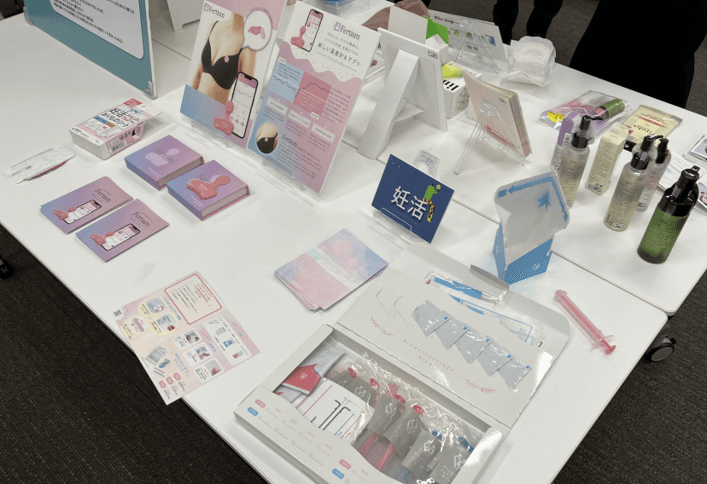

フェムテック関連商品。啓発コンテンツの制作や、体験可能なプロダクトの展示を実施している

フェムテックによるエンパワーメントの推進

フェムテックとはFemale(女性)とTechnology(技術)を組み合わせた造語で、女性特有の健康課題を解決するテクノロジーや製品・サービスを指す。同社では、フェムテックに関連する啓発コンテンツや、体験可能なプロダクトの展示などを通じて、女性の健康課題に対する理解を社員間で深め、社員間の相互理解や全ての社員が働きやすい社風づくりに取り組んでいる。

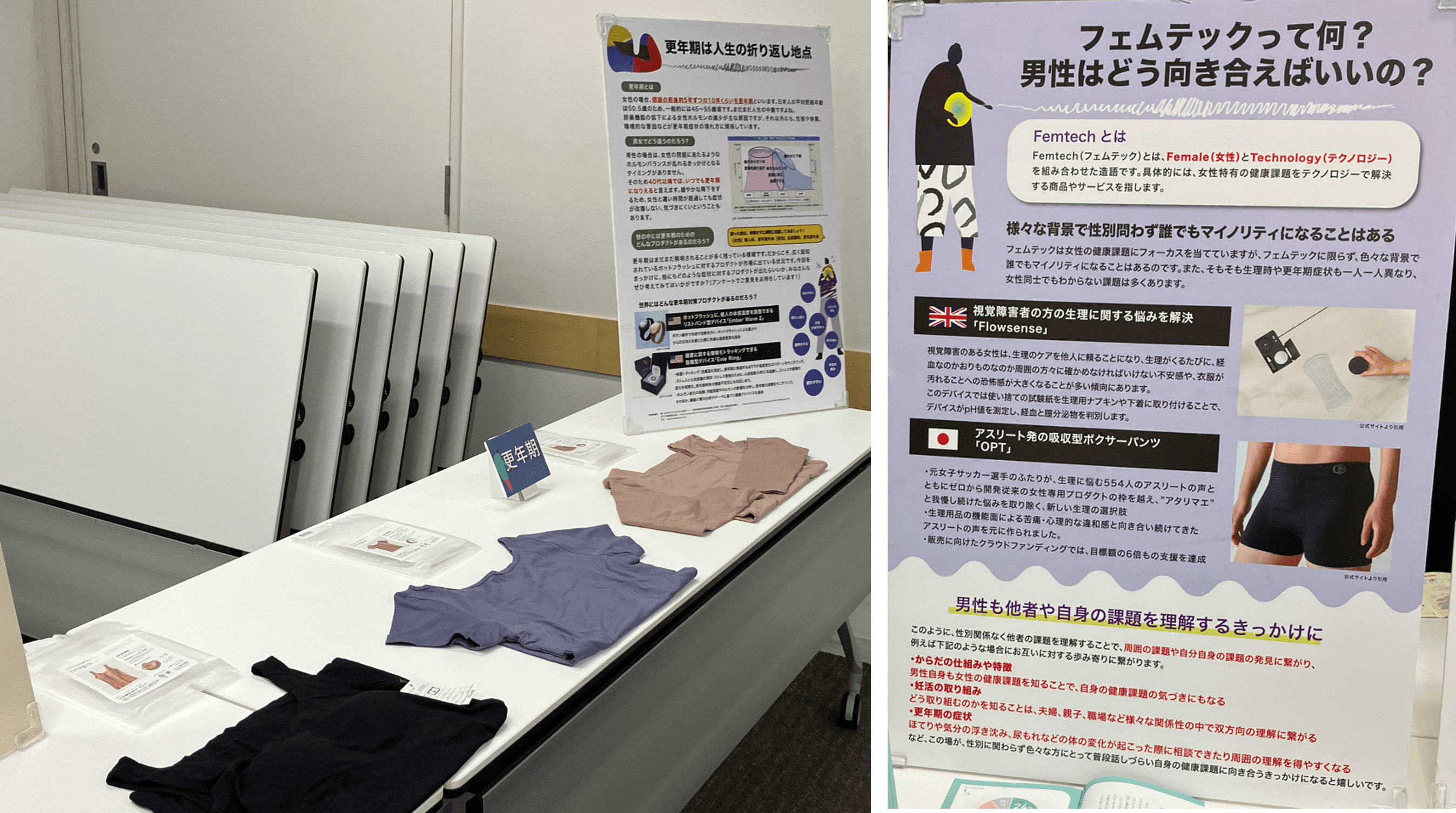

特筆すべきは、この取り組みを経営企画部主導で推進している点にある。問題を人事部単体で対処するのではなく、ブランド価値に基づいて改革すべき経営課題として捉えることで、全社的な取り組みとなり、それがやがて風土として定着する。多くの会社で社員の健康増進が叫ばれているものの、実際は特定の部署だけが取り組んでいる事例が散見される。経営課題として、経営者が全社での展開プロセスを考えなければ、組織全体の行動変容・風土醸成は難しい。

フェムテック関連商品と啓発コンテンツ。更年期障害や男性を対象にしたコンテンツなど、幅広い世代が課題を自分事として捉えられるようなコンテンツ設計がされている