経営者人材育成の潮流

タナベコンサルティンググループ(以降、TCG)は、「すべての人材に経営力を」と提言している。

かつて高度経済成長期においては、従来の「日本的経営」が国際的に大変高く評価されていた。そこには国内経済の発展とともに、自社や業界に精通した社内人材が企業経営をけん引してきた背景がある。しかし、昨今は内需の縮小や新型コロナウイルス感染症の流行などを受け、経営環境が大きく変化している。このような中、不確実性の高い未来を見据えると、従前の経営のやり方や体制では、環境の変化に柔軟に対応することができない。

したがって、日本企業が持続的に成長発展を遂げるためには、中長期的な視点で戦略を構築し、実装できる“経営者人材”を企業内部で輩出・育成していくことが極めて大切である。

TCGでは、経営者人材を「経営者と同じ価値観と判断基準を有し、経営者に求められる事業センス・経営センスを兼ね備え、会社全体もしくは特定領域(事業や生産、財務、組織人事)を中長期的な視点で経営し、未来を創造できる人材」と定義している。

人材における「3N」という考え方がある。一般社員は「NOW」。現在、足元をつくる人材であり、短期的な視点だ。中堅社員・幹部社員は「NEXT」。次をつくる人材であり、中期的な視点を持つ。経営者人材は「NEW」。未来をつくり新たなことを創造する人材であり、長期的な視点かつイノベーティブであることが求められる。

では、「経営者人材」とは経営者候補や幹部、幹部候補を指すのかというと、それは異なる。経営者人材が長期的な視点を持ち、かつイノベーティブであるとするならば、その人材は各階層にいなければならない。

先述の通り、高度経済成長期における日本の評価は高く、世界各国の競争力評価においてかつて日本は世界1位であった。しかし今やグローバルでの地位が転落し、直近では38位と過去最低順位を記録している※1。かつて国際競争力で上位にいた日本がこれほどまでに世界と差が開いた理由はどこにあるのか。その理由は大きく次の3点に集約される。

❶ 雇用慣行

日本企業は世界各国と比較して、役職に就く年齢が極めて遅いという実態がある。日本企業では、中国やインド、タイ、米国など世界各国と比較し昇進年齢が高い。その背景には、日本企業の多くがメンバーシップ型の雇用形態、つまり業務内容や勤務地を限定せずに雇用契約を結ぶことによる昇進構造が起因している。

海外諸国との年収を比較すると、日本は緩やかに上がっていくが、シンガポールや米国はいずれの役職においても年収水準が高く、さらに、課長職以降の年収差が大きく開いている。また、GDP(国内総生産)では日本の10分の1であるタイでも、課長から部長に昇進する間に日本の年収を逆転している。諸外国は優秀な人材への高い賃金と早期の役職登用をしているのだ※2。

❷ 経営者の登用経路

「日本企業の経営者は生え抜きが多く、かつ同質性が高い」。CEO、つまり経営者の内部昇格と外部招聘の割合を比較すると、諸外国のCEOの内部昇格率は70~80%台であるのに対し、日本企業は97%と極めて高い状況である。

また、CEO自身の自社以外の企業での職務経験の有無に大差がある。日本では他企業での職務経験がないCEOは約8割と、諸外国より圧倒的に多い。諸外国では6~8割、さらに米国においては9割強が他企業での経験を持つ※3。当然ながら、日本企業は親族によるオーナー経営の割合が高いことが原因であるとも考えられ、また異質を拒む日本古来の慣習に起因しているとも考えられる。

しかし、異質さの有無は経営者輩出の本質ではない。大切なことは、経営者を輩出する仕組みが企業のケイパビリティーとして備わっているかどうかである。

例えば、米国のP&G社は経営者人材の内部昇進制を採用している。外部からヘッドハントせずに自社で経営陣・管理職を育成しているのだ。具体的には、入社10年以内に5つの異なる役割を経験させる、2年半ごとに昇進機会を提供するなど、裁量権の大きさと昇進スピードの速さを重視した人材育成を実施している。一方、「組織も個人も変化を嫌う」日本は、風土そのものにも問題を抱えている。

❸ 人材育成投資

日本企業の人材投資の規模は諸外国と比較して圧倒的な差があり、その差は経年でさらに開いている。人材投資への消極的な姿勢が、国際比較での人材力の低下を招いていると言える。なおTCGでは、人材育成投資(教育投資)の目安は「人件費予算の3%」、「目指せ粗利益の3%」と常々申し上げている。

個人に焦点を当てても、社外学習および自己啓発を行わない日本人の割合は全体の4割強と、学びの意欲は諸外国よりも圧倒的に低いことがうかがえる※4。人的資本経営と言われて久しいが、いまだ日本は「企業は人に投資せず、個人も学ばない」のが実態である。

では、なぜ昨今「経営者人材育成」が注目され、求められているのか。その背景の1つに「コーポレートガバナンス改革」が挙げられる。現在、企業の持続的成長と中長期的な企業価値向上を目的として、上場企業ではコーポレートガバナンス・コードへの対応が迫られている。経営者人材育成の観点で留意しなければならない事項は、社外取締役の活用や機能発揮、取締役会や指名委員会・報酬委員会の実効性向上、サクセッションプランの策定が主に該当する。

だが、経営者人材育成の現状を見ると、「対応策を実行している」企業は約25%にとどまり、「重要性を認識/議論はしているが対応策は未検討」の企業が約36%と、十分には経営者人材の育成が進んでいない※5。

本稿前半で昇進構造の問題に触れたが、多くの日本企業では40歳前後から管理職となり、マネジメント経験を徐々に積み始める。一方、欧米をはじめとする諸外国は、20歳代や30歳代の段階から実務を通じてマネジメント経験を積み重ねることが一般的である。結果として同年齢で比較した際、培ってきた経験に圧倒的な差が生じてしまうのだ。

経営者人材の候補となる職位は、部長職が約88%、課長職が約59%と、本部長職・役員の約44%を上回る※6。したがって、日本企業においては30歳代半ばから50歳代前半までのいわゆる“ミドルレイヤー”への早期の人材投資と育成の実行が、経営者人材の輩出に直結する。

先述の通り、コーポレートガバナンス改革により、経営者人材を輩出するための指名委員会・報酬委員会の必要性が叫ばれている。TCGでは役員登用のための指名委員会、役員報酬を決める報酬委員会に加え、経営者人材を育成するための育成委員会、つまりは指名・報酬・育成委員会の必要性を提唱している。

1人の経営者(CEO)を輩出しようと思えば、当然その候補者は1人だけでは足りない。さらに、現在5名の取締役・執行役員・CxO(チーフエックスオフィサー)がいるとすれば、その候補に当たる部長職は5名では足りない。したがって、ピラミッドの一番上のレイヤーである経営者人材を育成するため、各レイヤーにおける候補人材を必要数プールしておくという考えが大切である。そして、各レイヤーにおける人材の定義、人材をプールするための各レイヤーに対する育成の仕組みと育成の実行が重要である。

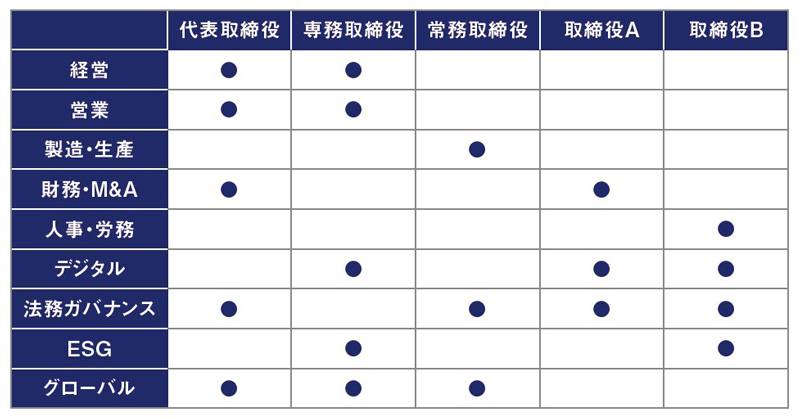

昨今、上場企業を中心に取締役が備える知識や経験などを、「スキルマトリクス」として社外へ開示する動きが広がっている。社外取締役が増加する中で、その資質を見極めたいという投資家の声が強まっていることが背景にある。【図表1】で示す通り、自社において「あるべき経営者人材」を定義・明文化し、必要なスキルの洗い出しをすることが重要である。

【図表1】取締役職のスキルマトリクス例

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

経営者人材が獲得すべきスキル

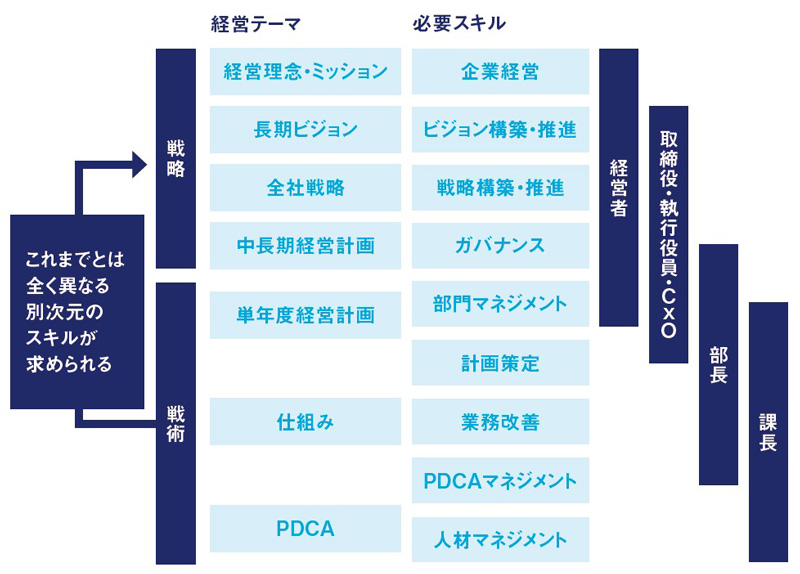

では、経営者人材に必要なスキル、そして育成は何かを考えていきたい。【図表2】は、経営テーマ(TCGが提唱する経営のバックボーン〈背骨〉システム)の上流である戦略、中流である戦術に対して必要なスキルを定義付け、担うべき経営テーマおよび身に付けるべき必要スキルに対する対象レイヤーを明示したものである。

【図表2】経営者人材が獲得すべきスキル

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

単年度経営計画をPDCAに落とし込む必要スキルである部門マネジメント、計画策定、業務改善、PDCAマネジメント、人材マネジメントは日常業務を通じて徐々に身に付けることができる。さらには教育や研修によってそのスキルをより一層高めることが可能である。

一方、経営理念・ミッションの策定、長期ビジョンの構築から中期経営計画の策定までに必要なスキルである、ビジョン構築や戦略構築、ガバナンスなどは、日常業務で決して身に付くものではない。座学で理論を学ぶことはできるものの、実践できる保証はない。したがって、トップマネジメントレイヤーに求められるスキルは、過去に獲得してきたスキルとは全く異なる高次元のスキルであるのだ。

以上より、TCGでは経営者人材が発揮すべきリーダーシップを「経営者リーダーシップ」と定義し、その要件を定めている。この要件とは、未来思考・戦略的意思決定・影響力の3つである。

【未来思考】

経営者人材は現在から中期、そして長期的な未来への視点・視野が求められる。長期的な環境変化への洞察力を持ち、未来の視点から現在とるべき最善策を導く力が必要だ。

【戦略的意思決定】

事業変革や再編、新規事業への参入、組織変革、買収、統合など、経営における上位の事項に関する意思決定ができることが求められる。なお、戦略的な意思決定をするためには、意思決定をするための情報収集が必要である。自社内部だけでなく、市場環境や競争環境など常に外部にアンテナを張ることが大切である。

【影響力】

自らの言動が周囲、社内外に影響を与え、他者を強く突き動かせることが求められる。自社のビジョンや経営計画を推進するためには、協力者を得ることが必要だ。したがって自らが圧倒的なリーダーシップを発揮し、周囲を巻き込みながら動かしていく影響力がなければならない。

長期ビジョン構築、中期経営計画策定、新規事業開発が最良の育成

TCGは人材育成に関するコンサルティングや教育・研修を全国10拠点にて年間500社以上実施している。クライアントの売上高は10億円から300億円規模までが多く、中堅企業に強いという特色がある。

そのうちの1つのソリューションである幹部候補を対象にした外部派遣型セミナー「幹部候補生スクール」は、長年にわたり全国で多くの経営者人材を創生している。1972年の開校以来、53年間で修了生は3万人以上に上る。部長や部長候補を対象に全7回・7カ月間で、TCGが実践しているコンサルティングのベースメソッドをもとに、体系的かつ計画的、重点的に経営者人材としてのスキルを学べることが特長である。

経営者人材が獲得すべきスキルを未来思考・戦略的意思決定・影響力の3つに定義した。その能力を獲得し、発揮するための最良の育成は、「長期ビジョン構築」「中期経営計画策定」「新規事業開発」の3テーマであると提唱している。

3テーマの共通項は、幅広い知見を生かした膨大な量の情報の取り扱い、調査の領域と深さ、現在から未来の時間軸、意思決定の難度である。いずれも、分析→仮説設計→戦略具体化→実装という工程をたどり、経済環境、業界・顧客・ライバル動向、自社状況といった幅広い情報を扱いながら、スピーディーに意思決定し続けることが必要となる。さらに、実装フェーズでは、組織やプロジェクトを成功に導くための類いまれなるリーダーシップが求められる。未来視点で全社レベル、事業レベルの意思決定ができる経験は、これら3つ以外にないと言っても過言ではない。

経営者人材には、過去から現在、現在から中期的な視点、そして未来へと時間の捉え方を抜本的に変えることが求められる。経営者人材が日常業務の何割を、自社の未来を創造する時間へ割り当てるのか、その時間配分を変えていくことが必要だ。

【図表3】経営者人材が獲得すべきテーマ

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

※1 IMD(国際経営開発研究所)「世界競争力ランキング2024」(2024年6月)

※2~4 経済産業省「未来人材ビジョン」(2022年5月)

※5 経済産業省「人的資本経営に関する調査」(2022年5月)

※6 経済産業省「『経営人材育成』に関する調査 結果報告書」(2017年4月)

大手アパレルSPA企業を経てタナベコンサルティングへ入社。ライフスタイル産業の発展を使命とし、アパレル分野をはじめとする対消費者ビジネスの事業戦略構築、新規事業開発を得意とする。理論だけでなく、現場の意見に基づく戦略構築から実行まで、クライアントと一体となった実践的なコンサルティングにより、成果に導くとともに経営者人材を創生していくことを信条とする。