中村 幸正 氏

「リコー式ジョブ型人事制度」導入の目的

リコーグループは、2036年ビジョン「“はたらく”に歓びを」の実現と、自律的にお客さまの課題解決に取り組む人材が活躍できる企業風土づくりを目的に「リコー式ジョブ型人事制度」を導入した。

当社はこれまで、社員に対して資格を割り当て、管理職であれば部長や課長などの役職を当てはめる職能資格制度を運用していた。その中で「技術を磨き、活躍したいと考えている社員に活躍の場を与え、チャレンジする人材を育てていきたい」という思いがあった。しかし、職能資格制度では、やる気のある中堅・若手社員に適切な活躍の場を与えることに限界が出始めていた。

その要因の1つとして、50歳代の社員が他の年代に比べて突出して多いことが挙げられる。この年代になると管理職となる社員も多く、社内全体の人数に対して管理職の数が多い状態となっていた。管理職として活躍できていれば、その点では問題はないが、一方で、中堅・若手社員のポジションを上げることがどうしても難しくなり、報酬も上がらない状態に陥っていた。

当社としては、実力・意欲がある人材を活用し、自社の成長に貢献してほしいという思いが強かった。そこで、「人事制度を変更すべきだ」という方針が示されたのである。

リコー式ジョブ型人事制度における新グレードの設定

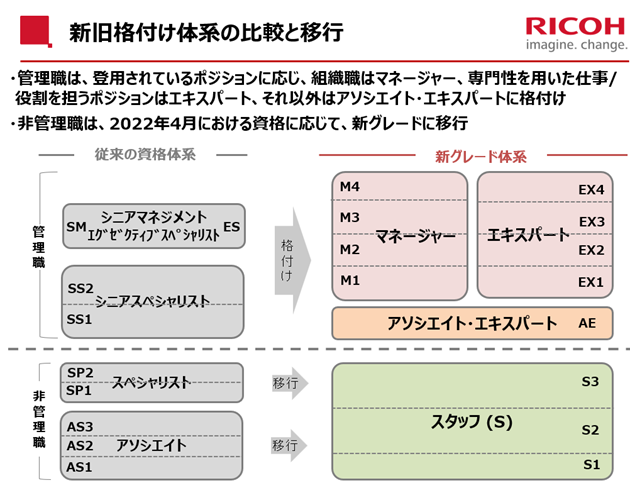

リコー式ジョブ型人事制度の特徴は、管理職に組織の長である「マネージャー」と、1人でも会社に貢献する「エキスパート」を並列で置いた上で、「アソシエイト・エキスパート」というグレードを設けた体系にある。

出所:リコー講演資料

そのグレード体系の中で、グレードの階層のくくり方にも特徴がある。原理主義的な「ジョブ型人事制度」では、経理部長・製造部長・営業部長を個別に評価し、同じ部長職でもグレードが違うことがあるが、問題になるのが「経理部長・製造部長・営業部長のうち誰が一番“偉い”のか」ということになってしまうことだ。

同じ部長であっても、必ずしもグレードが同じとは限らない。例えば、経理部長と営業部長のグレードが異なるとする。この状態で、経理部長と営業部長の配置転換を行うと、それぞれのグレードを変更しなくてはならず、部門を超えた柔軟な配置転換ができない。

当社はこのような問題を解決するために、グレード区分をシンプルにした。経理部長・製造部長・営業部長など、部長であれば同じグレードにした。結果として、経理部長から営業部長への人事異動を検討する場合に、「グレード・報酬が異なるために配置転換ができない」などのデメリットがなくなった。「部長であれば同じ報酬」という明快な制度とすることで、人材の配置換えが容易になったのだ。

次に、これまでの状況では、課長という資格を持ちながらも、実際には組織の責任者ではない担当課長といった社員が多く存在していた。これは、前述の社内の年齢構成比率とも関連しており、昇格する社員は多いものの、実際のポスト数が限られているため、管理職でありながら組織の長でないケースが増えていたためである。この問題を解決するために、ポジションがある場合のみを管理職とするジョブ型に変更したのだ。

しかし、これまで管理職の職位にあった社員をポジションから外すと、突然非管理職にすることになり、現実的ではない。そこで、「アソシエイト・エキスパート」というグレードに一時的に移行することにした。このグレードも管理職として扱い、3年間維持される。その間に「マネージャー」「エキスパート」に再挑戦を促すことを目的としている。

この猶予期間が、今回の制度変更の重要ポイントである。管理職に就いている社員たちにとっては、その職を求めている社員がいることを知る機会になり、現状に満足せず、緊張感を持って職務に当たることにつながる。

さらに、「エキスパート」というプロフェッショナルな位置付けのグレードも特徴の1つである。当社はメーカーであり、多くの専門技術者が在籍しているためである。これまで、専門技術者は、組織の長ではないものの高い資格にあったが、その業務内容が見えにくくなっていた。

そこで、どのような役割、業務を担うかを明確に定義し、「マネージャーにならなかった管理職」ではなく、専門家として「その道のプロフェッショナル」のポジションであることを示すために、エキスパートとしてのグレードを明確化した。人に業務を合わせるのではなく、ポジションに専門家を配置するという考え方が、リコー式ジョブ型人事制度の根本であり、最も注意した点である。

非管理職へのジョブ型導入

また、非管理職にもジョブ型を導入し、優秀な人材が管理職ポジションへ早期抜てきされやすい体系へと変更した。

出所:リコー講演資料

従来は、細かく資格や等級が定められており、階段を一段ずつ上がっていくイメージであった。このように昇格していくことで、社員は「会社に認められた」と感じ、モチベーション向上につながっていた。しかし、新卒で新入社員として入社した場合、上がらなければならない階段が多く、管理職になるのに時間がかかっていた。

さらに、上位資格はベテランで埋まっており、管理職の枠が少ないため、実力がある中堅・若手社員が管理職に就きにくい状態であった。結果として、意欲のある人材が社外に出て行ってしまうリスクがあった。

今後、会社を担っていく中堅・若手社員の退職は、当社にとって大きな損失である。この状態を解決するために、非管理職のグレードは3階層にして昇格審査を廃止した。各組織が任用すれば管理職に昇格できるようになった。このような改革を行ったことで、管理職への早期抜てきが行いやすくなり、人材の流動化にもつながった。

現場の責任者が組織内を適切に把握した上で、対象者のレベルを判断し、昇格・降格について検討する。また、ポジションごとに役割・必要要件などを「JD(ジョブディスクリプション)」としてまとめ、全社に公開した点も今回の制度変更におけるポイントである。

今回、人事制度は大きく変えたが、報酬についてはあまり変更していない。人件費削減ではなく、組織を流動的にすること、実力ある人材を適宜任用することが目的であるからだ。

なお、グレードごとの報酬には従来どおり幅を持たせ、上下のグレードで重なりを持たせることでグレードの変更による報酬の変動を少なくした。

リコー式ジョブ型人事制度を社内へ浸透させるために

人事制度の変更に当たり、最終決裁を含めて役員会議を1年間に15回実施し、役員による議論を重ねた。本件は、「人事制度の変更」ではなく、「経営に関わる人材マネジメントの考え方の変更」である。経営陣が主体となり検討に取り組んだ結果だ。

人事制度の変更による成果は、運用を重ねることにより徐々に出てくるものではあるが、社内の意識は確実に変化している。例えば、若手社員の登用については、30歳代での「M1/EX1」という初級管理職の比率が2%程度から10%超に上昇している。

また、アソシエイト・エキスパートに一度移行後、「マネージャー」「エキスパート」に再挑戦する社員が増えている。さらに、ポジションに対する要件をJDとして全て公開することで、社員一人一人が具体的なキャリア目標を設定できるという成果も生まれている。

ジョブ型導入による役職定年と再雇用の変更

ジョブ型導入と並行して役職定年の廃止と再雇用制度の変更も行った。従来は一部の人を除き、57歳で組織職から担当職に変更していた。しかし、「ジョブ(職能)に適切な人を割り当てる」というジョブ型制度の考え方に、年齢という観点で一律に職位を外すやり方は適さないという理由で廃止した。

また、定年後の再雇用に関しても同様に、従来、当社は60歳を超えると基本的に管理職を外れ、1年契約のシニア社員となっていた。これに対して、今回の変更では、60歳の定年を越えた一部の管理職社員に対しては、管理職のまま再雇用できる「シニアエグゼクティブ」という区分を設けた。

持続的な成長を続ける企業において、やる気があれば年齢に関係なくチャレンジできる環境は重要である。

リコー式ジョブ型人事制度は、まだ成長途中だ。単なる人事制度の変更というだけでなく、経営として人事マネジメントをどのように考えるかということ。全社的な意識変革を行いながら、社員が現在の立場に安住せずに、緊張感を持って職務にチャレンジすることが重要である。