価値創造の一元化によってMUFGとして顧客と向き合う

若松 タナベコンサルティンググループ(以降、TCG)は、1957年10月16日に旧日本信託銀行(現三菱UFJ信託銀行、以降、MUTB)の京都支店の一室で、経営コンサルティング事業をスタートしました。創業から約70年が経ち、TCGが東証プライム企業となった今も支援をいただいています。また、MUTBのお客さまに提供しているマネジメントプログラムなどで事業連携し、共にお客さまへ貢献できることもうれしく思います。TCG創業者である田辺昇一も喜んでいると思います。今回は、信託銀行の果たす役割や使命、MUTBの歩みと今後のビジョンや戦略についての対談になります。窪田社長は経営企画部や法人営業、海外展開を経験されるなど、幅広いフィールドで活躍された後、2025年4月に取締役社長に就任されました。

窪田 長い歴史のご縁、ありがとうございます。私自身は今の時代にはやらないかもしれませんが、スペシャリストではなくいわゆるジェネラリストです。さまざまな経験を積んだ後、ここ20年は経営企画や財務企画といった本部と大企業営業の異動を3往復もしました。三菱UFJ銀行(以降、MUBK)の営業部長、持ち株会社の財務企画部長やMUTBのCSO(最高戦略責任者)を務めるなど、業態をまたいでグループ内を行き来したのは珍しいキャリアだと思います。

若松 組織のトップにとって俯瞰力や組織掌握力は不可欠な経営スキルであり、極めて重要です。経営戦略を組み上げていくためには広い視野と経験が必要ですから。現場と本部を往来し、さらにグループ内を横断したキャリアをお持ちの窪田社長は適任ですね。

窪田 信託出身ですが銀行の役職員の皆さんをよく知っていますし、持ち株会社にもいたので三菱UFJフィナンシャル・グループ(以降、MUFG)全体のことも理解した上で戦略を推進できます。

若松 MUFGは、2018年にグループ内の業務分担を再編し、MUTBが手掛けていた法人向け融資業務がMUBKに移管されました。私は、「戦略とは経営資源の再配分である」と提言しますが、まさに戦略的決断であり、トランスフォーメーションであったと記憶しています。信託出身として複雑な思いがあったのではないでしょうか。

窪田 長年お付き合いしているお客さまもあり、難しい決断だったと思います。ただ、信託と銀行で顧客が重複しており、グループ全体から見ると効率的な資源配分ができていなかったことも確かです。私自身は移管前から経営企画部で再編に関わっていたほか、再編直後は現場となる銀行の中に入って融合を進めました。結果的には、再編して良かったと考えています。

情報の一元化によってMUBKとMUTBが共に顧客と向き合い、お客さまのために全力を尽くす環境が出来上がりました。情報が特に重要な不動産事業の収益は大幅に伸びており、再編後7年間で、銀行と信託の連携が格段に良くなったと感じています。

若松 私はホールディングス化やグループ再編などを数多く支援してきましたが、当時、経営企画としてそれらを推進されてきた窪田社長の総括は非常に本質的であり、経営史的だと感じます。MUFG、MUBKとMUTBが、顧客のために組織を再編する決断をしたことが分かるからです。

トランスフォーメーション戦略にはさまざまな目標や課題があるものですが、「世の中のため、顧客のためである」という目的を持って総括できているかどうかが大切です。

窪田 当時は本当にさまざまな声があり、信託を支持してくださったお客さまも大勢いました。400億円相当の営業純益が銀行に移ったことも事実です。

ただ、2025年3月期決算においては、法人部門だけで再編前の営業純益を上回りました。社員の皆さんが非常に頑張ってくれた結果です。この7年間、買収も含めてヒト・モノ・カネといった経営資源を、証券代行や不動産に加え、資産運用のアセットマネジメントや資産管理のインベスターサービスに集中させてきました。再編があったからこそ、信託領域を伸ばすことができました。

次の100年に向けて「人をつなぐ。未来をつなぐ。」

若松 MUTBは、2027年に100周年という大きな節目を迎えられます。コーポレートメッセージも「人をつなぐ。未来をつなぐ。」へ一新されました。

窪田 コーポレートメッセージの刷新は、私がMUTBのCSOだった2024年に、ブランドの再構築の一環として着手しました。

MUTBは長年にわたってお客さまとの関係を構築してきましたが、ここ数年はMUFGというブランドに埋没しがちでした。社員の間でも「『三菱UFJ信託銀行』という社名をもっと打ちだそう」という機運が高まっていたところに100周年のタイミングが重なり、ブランディングに取り組むことになりました。

メッセージには、「強みである専門性と先進性で、人や社会の大切な想いや財産をつないでいく」という決意が込められています。

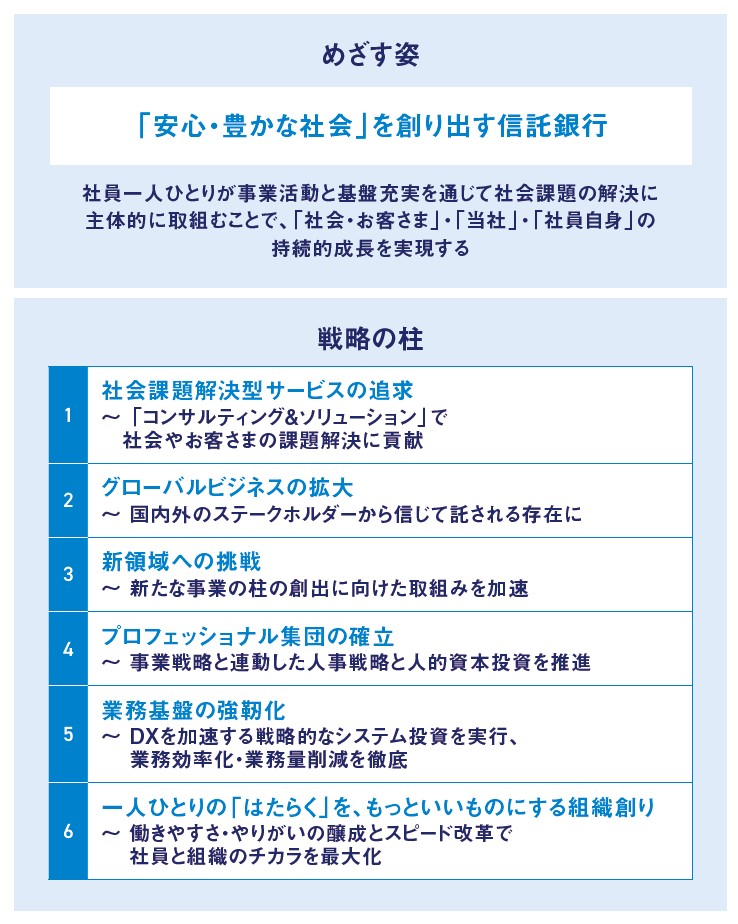

若松 「人をつなぐ。未来をつなぐ。」は貢献価値がシンプルかつ明確であり、MUTBらしい王道なコーポレートメッセージです。中期経営計画では目指す姿として「『安心、豊かな社会』を創り出す信託銀行」を掲げ、その実現に向けて6つの戦略の柱を打ち出しています。(【図表】)

【図表】「中計経営計画(2024年度版)」で掲げるめざす姿と戦略の柱

出所 : 三菱UFJ信託銀行提供資料よりタナベコンサルティング戦略総合研究所作成

窪田 6つのうち、「社会課題解決型サービスの追求」「グローバルビジネスの拡大」「新領域への挑戦」の3つは前向きな戦略です。残る3つの「プロフェッショナル集団の確立」「業務基盤の強靭化」「一人ひとりの『はたらく』を、もっといいものにする組織創り」は、前の3つを支える基盤となる戦略です。中でも、社会課題解決型サービスの追求は、戦略の一丁目一番地。それを実現するためのHow(どうやって)に当たるのが、グローバルビジネスの拡大と新領域への挑戦です。

社会課題解決に資する事業としては、日本政府が主導する「資産運用立国」への取り組みが挙げられます。インベストメントチェーン(投資家から企業、最終的に経済全体へと金が流れていく仕組み)のさまざまな部分を信託銀行が占めており、運用はもちろん、運用管理BPO(自社のITシステムの運用や管理を専門の外部業者に任せること)についてもサービスを提供しています。

証券代行事業では、コーポレート・ガバナンスの強化をメーンとしながら、アクティビスト(企業に経営戦略や株主還元などを提案し、株価を高めて利益を得ようとする投資家)も含めた機関投資家への対応までサポートしています。また、企業年金制度の運営サポートや信託スキームを使った資金調達など、当社が担うべき部分はより大きくなっていくと考えます。

若松 資産運用立国へ向けて、BPOサービス支援、コーポレート・ガバナンス支援、アクティビスト対策、資本政策支援、企業年金制度の運用など、経営課題から社会課題の解決まで、信託銀行の事業領域がより専門化・先進化する中で、信託銀行への期待は高まっています。

窪田 金融インフラを担う事業を通して社会課題の解決に資することができるので、MUTBは恵まれています。社会課題解決を頑張るほど収益につながりますからやりがいがあります。

ただ、そのためにはグローバルの視点が重要です。アセットマネジメントとインベスターサービス領域(投資家に対して幅広い金融サービスを提供する事業領域)は海外の方が進んでおり、かつ国境がありません。国内の信託銀行で優位にある当社がグローバルで結果を残していくことが、日本のためにもなると考えています。

若松 2019年に豪州の資産運用会社であるColonial First State Global Asset Management(現First Sentier Group)をM&Aし、グローバル展開を一層強化されました。組織再編とほぼ同時に実施した見事な攻めの戦略だったので鮮明に記憶しています。直近は2024年に豪州の年金、海外証券代行も取り扱うLink Administration Holdings(現MUFG Pension&Market Services)のM&Aを完了されました。今後はステージが変わっていくのではないでしょうか。

窪田 アセットマネジメントやインベスターサービスについては、MUFG全体で拡大していきます。このインベスターサービスは、2013年から買収を重ねてきた会社との間でコストシナジーが生まれ、粗利益が1000億円以上のビジネスになっています。今後、さらにグローバルで存在感のある企業になるべく、オーガニックだけでなくインオーガニック(M&Aや資本業務提携など外部の企業や経営資源を取り込むことで成長する戦略)も活用し、成長を目指していく方針です。

グローバルと新領域を磨き社会課題解決サービスを追求

若松 2018年の組織変革によってコアバリューが明確になったことで、持続的成長に向け、専門価値を追求していく深耕戦略を磨きながら、コアバリュー周辺の新領域での成長戦略が必要になってきます。TCGではこうした挑戦を「パイオニア戦略」と呼んでいます。

窪田 おっしゃる通りです。新規ビジネスは多大な時間と労力を要するので、既存のビジネスだけを深掘りしがちです。しかし、社会課題解決に資するには既存ビジネスだけでは不十分ですから、世の中に合わせた新領域の強化が不可欠なのです。これに関しては、2005年のMUFG統合と新信託銀行誕生を機にフロンティア戦略企画部を立ち上げ、新たな市場開拓や事業開発に長年取り組んできました。信託銀行でこのような部門を立ち上げたのは当社が最初であり、「ESOP信託」や「BIP信託」といった商品を事業化したのも元々はこの部です。

最近は、2021年にデジタル証券プラットフォーム「Progmat(プログマ)」をリリースし、2023年にはナショナルインフラ化を目指し、他社の出資も入れてスピンアウトさせました。2024年4月には「フロンティア戦略企画部」を、デジタル領域もカバーする「フロンティア事業開発部」へと組織を改編したところです。私は2024年にCSOの立場で担当しており、Progmatにも関わっていました。以前は研究開発の色合いが強かったものの、今は新規事業で収益を生むという意識が高まっています。

アセットマネジメントにつなげる太陽光発電などへのインフラ投資にも、早期から取り組んできました。また、有料老人ホームを、信託のスキームを用いて小口化し、個人の投資につなげる商品は、信託の「つなぐ」機能を使った良い商品であり、現在、累計販売額で1200億円まで伸長しています。

信託スキームを活用して運用益を奨学金とする「サステナブル奨学金」もその1つ。昨今は大学生の2人に1人が奨学金を利用していますが、社会人になってからの奨学金の返済が婚期を遅らせる要因の一つだとも言われています。その一方、学生に寄付をしたいという方も一定数います。そのマッチングでこの奨学金を開発しました。

このようなスキームがさまざまな分野に活用できると期待していますが、新規開発の成功は難しいものです。それでも中期経営計画に戦略として明記し、歯を食いしばって続けています。

若松 新規事業や商品の成功は、100に3つと言われるほど難しいテーマです。「歯を食いしばって」という言葉が、フロンティア事業開発への強い意志を感じます。創立100周年を迎える会社だからこそ、次の100年に向けた種をまくことがトップの仕事です。

窪田 純粋なフロンティア事業開発に取り組むためにも、新規事業が軌道に乗った後は各部門に移管して、次の研究開発に集中できるような環境をつくっています。先人は環境変化に合わせてビジネスモデルを変えながら、事業を継続してきました。われわれも環境変化に合わせて事業をつくっていかなければなりません。

若松 中期経営計画において、目標やKGI(重要目標達成指標)は定めていますか。

窪田 中計期間を超えた中長期目標ですが、MUFGの中の受託財産領域において、グループ全体の営業純益の10%超を目指しています。もう1つは、資産運用立国に関連して、2030年までに資産運用残高200兆円、BPO受託残高100兆円にする目標を掲げています。BPO受託残高については前倒しで達成できる見通しです。

専門性と先進性を提供し価値創造を広げていく

若松 私は「プロフェッショナルDE&I(ダイバーシティー・エクイティー&インクルージョン)」をTCGの企業価値と定義しています。そして、TCGは創業以来、経営コンサルティングバリューとして「高い専門性と高い総合性の発揮」を掲げてきました。

MUTBは6つの戦略の柱の4つ目に「プロフェッショナル集団の確立」を掲げていますが、プロフェッショナルについての考えをお聞かせください。

窪田 「高い専門性と高い総合性の発揮」に共感します。私は専門性とは1つのことを深掘りするだけではなく、横に広げていくことも必要だと考えています。戦略の柱として最初に挙げた3つの領域を推進するのは人ですから、個々のプロフェッショナル度合いを上げてもらいたい。多様化するお客さまの要望に応えるためにも、専門性を横にも広げないといけません。レイヤーが上がるほど、大きく広げていかなければならないと考えています。

若松 高い専門性が先にあり、そこから広げていく総合性の発揮が大事です。高い専門性と高い総合性の追求こそがプロフェッショナルの条件だと考えているので、窪田社長の方針に共感します。ちなみにTCGの経営コンサルティングにおけるプロフェッショナルの総合性は「チームコンサルティング」で発揮しています。

ビジョンの5つ目に掲げている「業務基盤の強靱化」は、どのように進めるのでしょうか。

窪田 一言で言えば、「DX」ですね。古いホストコンピューターが事業の足かせになっている部分があるため、デジタル戦略部中心にモダナイゼーションを進めています。同時にAIの活用も推進しています。人にしかできない業務にきちんと人を充てることができるよう、AIも積極的に活用していく。これは中計にも明記しています。リテラシー向上は世代に関係なく必須ですから、外部講師によるAI勉強会を常務役員にも実施し、トップマネジメントから変わっていくことを企図しています。

若松 DXやAIは、間違いなくビジネスや組織を大きく変えます。現代に必須の経営システム変革であり、強靭化です。情報技術の潮流は、パソコン、インターネット、スマートフォン、クラウドといくつかありましたが、AIも間違いなくその1つです。うまく波に乗り、しなやかに変化できる組織だけが持続的に成長します。

6つ目の「一人ひとりの『はたらく』を、もっといいものにする組織創り」について、社員の育成や働く環境、人的資本投資への思いをお聞かせください。

窪田 人的資本重視の経営は、優先課題として進めています。特に、エンゲージメントの向上を重視しており、オフィスや報酬といった働く環境の改善はもちろん、コミュニケーションを良くするなど職場の雰囲気も含め、社員が気持ち良く働ける環境整備に引き続き取り組んでいきます。

一方、お客さまから「信頼して託していただく」のが信託銀行であり、そこが社員教育の根幹になります。今や「フィデューシャリー・デューティー(投資家に対して金融機関が負う責任)」は一般名詞として使われていますが、最初に固有名詞として定めたのは当社です。当社が考えるフィデューシャリー・デューティーの柱は、「人間力」「専門性」「お客さまのために行動する力」の3つ。人材育成をはじめ日々の業務でも発信し続けています。

信頼して託してもらえる人材の育成が組織の根幹

若松 日本の信託銀行のパイオニアであるMUTBらしい素晴らしい価値観です。人間力やクライアントのための行動力があってこそ、高い専門性が生かされ、人も会社も成長します。ただ、モノではなく、真に貢献できる専門価値(コト)を顧客へ正しく提供することは難しく、この2つは時に利益相反をもたらします。

窪田 そこは本当に難しい問題です。お客さまのためになるが、会社の収益にはつながらない。逆に会社の収益につながるが、お客さまのためにはならないというケースですね。私も現場を経験していますから、迷いはよく理解できますが、お客さまのためにならない判断をすれば、いずれ顧客は離れてしまいます。ですから、「常にお客さまのために行動してください」と伝えていますし、そこがブレてはいけないと考えています。

若松 MUTBは人的資本経営の一環として、DE&Iの推進にも力を注いでいます。

窪田 近年強化中のキャリア採用もDE&Iの一環ですし、MUFGでは2030年に女性マネジメント比率30%をKPI(重要業績評価指標)に掲げています。当社は男女を問わず全員総合職として働いていますが、これは金融機関で先陣を切った取り組みです。

若松 素晴らしいですね。先進国や先進企業は例外なくDE&Iです。私は、多様な人材が活躍できる組織・環境づくりは、人口減少する未来が見えている日本の企業の「組織開発力の発揮」であり、「経営者の開発テーマ」であると提言しています。

窪田 活躍を後押しするために、当社では女性の幹部候補や管理職候補を対象に、役員がメンターとなってサポートする制度を導入しています。同時に、上司の意識改革にも取り組んでいます。実は、私自身が共働きで、私が子どもたちを保育園に送っていました。当時はそれも珍しく、そうした経験も踏まえて、仕事と家庭を両立させられるように啓発しています。

若松 窪田社長はDE&Iの推進においても実践主義ですね。社内の理解が深まると、女性も新しいワークスタイルやキャリアに挑戦しやすくなります。そうした地道な取り組みが真のDE&Iの実現につながります。

最後に、100年企業としての決意をお聞かせください。

窪田 信託銀行は信頼が全てです。信頼を得るために、これまで以上に顧客や社会に向けて専門性と先進性を発揮していかなければなりません。まずは、フィデューシャリー・デューティーも含めた共通の価値観をしっかりと根付かせること。人材育成を通して専門性を高め、次の100年に向けて「人をつなぎ、未来をつなぐ」ことです。これまでも金融インフラを通して社会に貢献してきたように、これからも社会課題に資する事業を次の100年へとつないでいきたいと考えています。

若松 窪田社長は「次の100年につなぐ」という使命を担っています。MUTBのさらなる繁栄をお祈りしています。本日はありがとうございました。

PROFILE

- 三菱UFJ信託銀行(株)

- 所在地 : 東京都千代田区丸の内1-4-5

- 設立 : 1927年

- 代表者 : 取締役社長 窪田 博

- 連結経常収益 : 1兆8760億円(2025年3月期)

- 従業員数 : 1万9710名(2025年3月現在)

三菱UFJ信託銀行 取締役社長 窪田 博(くぼた ひろし)氏

1969年富山県生まれ。1992年東京大学経済学部卒業後、三菱信託銀行(現三菱UFJ信託銀行)入社。東京・上野支店にて法人営業を経験後、大蔵省(現財務省)出向、英・ロンドン支店での市場運用業務などを経て、帰国後は経営企画と大企業法人営業を経験。2018年に三菱UFJ銀行執行役員営業第一本部営業第一部部長、2019年に三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員財務企画部長、2022年に三菱UFJ信託銀行常務執行役員営業第1本部長、2024年に取締役専務執行役員CSO兼CFO就任後、2025年4月より現職。

若松 孝彦 わかまつ たかひこ

タナベコンサルティンググループ タナベコンサルティング 代表取締役社長

タナベコンサルティンググループのトップとしてその使命を追求しながら、経営コンサルタントとして指導してきた会社は、業種・地域を問わず大企業から中堅企業まで約1000社に及ぶ。独自の経営理論で全国のファーストコールカンパニーから多くの支持を得ている。

1989年にタナベ経営(現タナベコンサルティンググループ)に入社。2009年より専務取締役コンサルティング統轄本部長、副社長を経て2014年より現職。2016年9月に東証1部(現プライム)上場を実現。関西学院大学大学院(経営学修士)修了。『チームコンサルティング理論』『100年経営』『戦略をつくる力』『甦る経営』(共にダイヤモンド社)ほか著書多数。

タナベコンサルティンググループ(TCG)

日本における経営コンサルティングのパイオニアと呼ばれる、東証プライム市場上場の経営コンサルティンググループ。1957年の創業から現在に至るまで約19,000社の経営コンサルティング実績を有する。全国900名のプロフェッショナル人材が、上場・大企業、中堅企業に対して、ビジョン・戦略策定から現場の経営システム・DX実装まで一気通貫に支援するチームコンサルティングを提供している。