【第3回の趣旨】

今期の食品価値創造研究会では、「食品業界の『E・A・T』を極め、新たな顧客価値を創造する」をテーマに、従来の常識・手法・商習慣に捉われることなく、食の“E・A・T”視点で先進企業から学びを得ることにより、食品業界の新しい時流をつかみ、新たな顧客価値を創造することを目指している。

第3回は、「素材を活かす心意気に出会える旅」をテーマに、震災を乗り越え、良質な素材の「おいしい」を届け続ける宮城から、その“素材”を活かすためのE・A・Tにおける取り組みを学ぶ。

開催日時:2025年6月26日(宮城開催)

*本研究会のテーマ「E・A・T」の解説

はじめに

2011年の東日本大震災は、宮城の地に甚大な被害をもたらし、人々の生活、あらゆる産業、豊かな資源、多くを奪っていった。

3代続く漁師家系に生まれた阿部氏を取り巻く環境も例外ではなく、建屋、船など、多くを震災で失った。修復には数千万円から億単位の資金が必要となるが、国からの補助金は限られているため、漁協からの借入を行いながらの再建が重くのしかかる。

効率的に返済をしていくためには、やり方を変えなければいけない。

どこの漁師も状況は同じ。だったら共感する仲間をつくり、自らの手で未来を変えていくという決断をし、2014年5月、漁師8名、魚屋3名、事務局2名の旗揚げにより「10年後、20年後も変わらず漁業で飯が食える環境をつくる」ことを目的として、若手漁師集団フィッシャーマン・ジャパンが立ち上がった。

2014年5月 フィッシャーマン・ジャパン発足

人の循環をつくるエンジニアリング

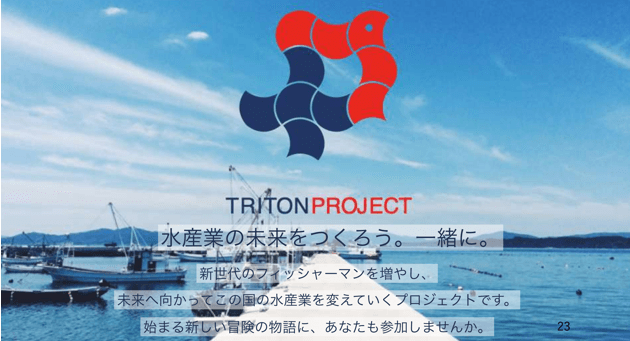

フィッシャーマン・ジャパンがまず行ったのは、トリトンプロジェクト。

海の神であるポセイドンの息子『トリトン』をつくる、つまり今の担い手を増やし、育成することがプロジェクトの主旨であった。

新3K(カッコいい、稼げる、革新的)の発信をしながら直接求人の声を拾うことからスタートしたところ、県外からの問い合わせが多数寄せられた。1年目で数名の採用を行ったところ、メディアや行政からも声が掛かるようになり、漁協に間に入ってもらいながら、行政・漁協・民間というセクターを越えた共同事業にまでプロジェクトは進化した。

結果、日本全国から移住をして漁師になる人の波が生まれ、多くのトリトンが宮城の漁業を支えるようになった。

担い手ベンチャー トリトンプロジェクト

未来の環境をつくるアソシエーション

フィッシャーマン・ジャパンのビジョンは「10年後、フィッシャーマンを1,000人増やす」こと。これは秋田の漁師1,900人の半数以上の水準となるインパクトの大きいビジョンである。

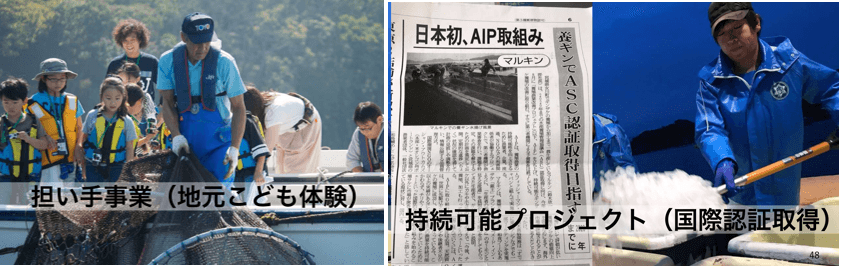

このビジョンに向けて、地元のこども体験や絵本制作、ASC認証の取得、改正漁業法研究会、磯焼け対策プロジェクトなど、持続可能な環境へのアプローチから未来のフィッシャーマンとの繋がりをつくっている。

また、食品ロスの低減に向けて、食べられるのに色や形のせいでこれまで廃棄していたものに、付加価値を付けることで、より高く買ってもらえる素材作りを行っている。

持続可能プロジェクト

売り方のトランスフォーメーション

一人一人のこだわりが、より色濃く出るのが漁師の世界。だからこそ漁協に卸されるものは品質のばらつきが多い。一方、同法人は生産方法を統一しているため、品質が安定しており、商品の信頼度が高い。

だからこそ、自分たちの高品質な素材をいかに高く販売するかが大切になってくる。

商品は、直接コミュニケーションが取れる先や、現地を知っていて信頼関係がある先にしか販売しない。「自ら売る」「バイヤーとつながる」ことを大切にした販売を行っている。

また、「ふぃっしゃーまん亭」や「フィッシャーマンサンドイッチ」、海外展開など新しい事業展開も実施。水産資源を“どう魅せるか”を体現する同法人は、漁業界のイノベーターとして今後も活躍が期待される。

海鮮丼のふぃっしゃーまん亭

フィッシャーマンサンドイッチ

※期間限定店舗のため、現在は閉店しています。