【第5回の趣旨】

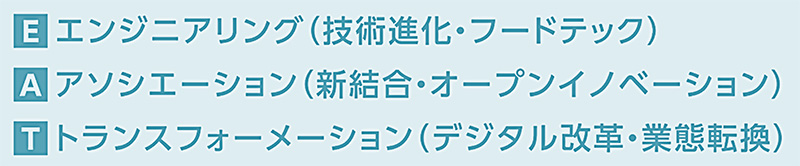

タナベコンサルティングの今期の食品価値創造研究会は、「アフターコロナのEAT※トレンドを学び、持続可能な食事業に進化する」をテーマに、従来の常識・手法・商習慣に捉われることなく、「食のEAT視点」で先進企業から学びを得ることにより、アフターコロナ環境を乗り越え、持続可能な食事業に進化することを目指している。

第5回は「自然の力を『おいしさ』に変える」をテーマに、豊かな自然環境を持つ新潟県魚沼市において、独自の“自然の生かし方”を展開している企業の取組を紹介する

開催日時:2024年10月30日(新潟開催)

*本研究会のテーマ「E・A・T」の解説

ホリカフーズとは

ホリカフーズの前身は1936年4月に発足した「堀之内食料品加工組合」である。創業当時から地元の人たちに支えられてこれまで成長してきた。

祖業はぜんまいの缶詰製造だったが、時代の変化に合わせハム・ソーセージ缶、果物缶、防災食、介護食およびペットフード(関連会社:デビフペット)と、新たな市場を開拓してきた「製販一貫型の市場開拓企業」である。

代表取締役社長の五十嵐氏に、ホリカフーズの沿革と市場開拓を推進してきた固有技術、これからの展望を学ぶ。

ホリカフーズの水の郷工場(左)と本社(右)

ホリカフーズの地域に根差した成長過程

創業当時から株主は地元の方が多く、従業員数が200名を超えた現在でも株主が従業員数よりも多いのは変わらず、地域の方々から支えられている。

2011年には国内最高級の品質を誇る、八海山の伏流水が使用できる立地に水の郷工場を建設。硬度9mgという超軟水を使用し、介護食用ゼリーや、茶わん蒸しなどを製造している。

同社は顧客からの信頼を得ることを最重要課題と位置付けている。2020年にHACCP方式の製造工程管理が義務化される以前から本方式の導入に取り組んでおり、同社では2018年にいち早くHACCP方式の安全衛生管理の届け出を保健所へ行い、受理された。

同社で製造しているたんぱくゼリー(左)とエネプロぜりー(右)

企業理念の実践

「新たな技術開発及び市場開拓を積極的に進め、独自の食の開発型メーカーを目指します」を企業理念に掲げるホリカフーズは、これまでマーケットイン思考で積極的に新たな市場を開拓し、現在の事業ポートフォリオを構築してきた。

1962年、冷蔵庫が普及していなかった当時は缶詰が重宝されていたため、缶詰類を製造し食生活レベルの向上に大きく貢献した。翌年には防衛庁納入缶詰を製造し、戦闘糧食の納入を開始。1972年は濃厚流動食(介護食の先駆け)の製造を開始し介護食市場へ参入した。1981年には缶詰ペットフード事業を開始するためデビフペット株式会社を設立した。

ホリカフーズの商品構成(事業ポートフォリオ)

「食べることを諦めない」をモットーに。

ホリカフーズでは、「食べることを諦めない」をモットーに製品を開発している。加齢や脳卒中などの疾病により、食べることが困難な状態(摂食嚥下障害)の人でもおいしく食べ続けられる介護食を目指す。

介護食は単なる栄養摂取手段ではなく、下記に気遣い製造・提供されることで、おいしく食べ続けられる工夫がされている。

同社は介護食を単なる栄養摂取手段として捉えておらず、味や見た目にもこだわり、摂食機能に応じた食べやすい物性に調整するなどにも配慮している。

おいしくないと、介護食は食べ続けられない