【第4回の趣旨】

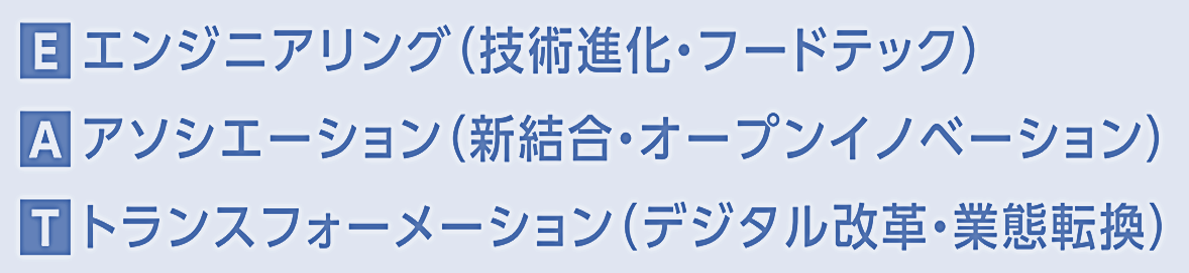

今期の食品価値創造研究会では、「食品業界の『E・A・T』を極め、新たな顧客価値を創造する」をテーマに、従来の常識・手法・商習慣に捉われることなく、食の“E・A・T”視点で先進企業から学びを得ることにより、食品業界の新しい時流をつかみ、新たな顧客価値を創造することを目指している。

第4回2日目は、「奈良で一番古い老舗菓子店」をテーマに、本家菊屋26代当主・菊岡洋之氏に、奈良の地で数百年に渡り菓子づくりを続けてきた老舗菓子店のE・A・Tから、長きに渡り愛されるブランドづくりと、そのために必要なブランドの生存戦略についてご講演いただいた。

開催日時:2025年8月22日(奈良開催)

*本研究会のテーマ「E・A・T」の解説

はじめに

本家菊屋の創業は、天正13年(1585年)に遡る。豊臣秀吉の弟・秀長が大和(奈良)の地に入り、大和最大規模の城郭・郡山城の築城とその城下町を整備する際、初代当主である菊屋治兵衛を伴ったことからその歴史は始まった。

治兵衛の出自については資料が残っておらず、菓子屋としての歴史はさらに遡る可能性がある。いずれにしても、400年以上に渡り菓子づくりを行ってきたことには変わりがなく、「奈良で一番古い菓子店」であることは、帝国データバンクの調査からも明らかとなっているという。

主力商品の1つが、豊臣秀吉にも献上したとされる「御城之口餅(おしろのくちもち)」である。当商品は、これを大変気に入った秀吉から「鶯餅」と命名され、全国津々浦々で親しまれている鶯餅の原型であるといわれている。

多くの食品ブランドが生まれては消えゆく中、400年以上にわたり生活者に愛され、企業を存続できた秘訣とは何か。

本家菊屋本店

不易―400年以上変わらぬ伝統と根底に流れる本質的価値

「不易流行」という言葉がある。いつの時代にあっても変わらない本質的価値を大事にしながら(=不易)、時代の変化や要請に合わせてその形を変化させる(=流行)ことを意味する。

本家菊屋の経営には不易流行が貫かれており、それこそが400年に渡りブランドを存続させ続けてきた秘訣である。

「長年にわたりブランドが愛される秘訣は何か?」という会員の質問に対し、菊岡氏は「世の中に必要だから」と答える。

和菓子は家族の団らんや大切な人への贈り物としての役割もさることながら、謝罪に赴く際にも失礼に当たらないものであるという、他の商品にはないポジショニングがある。今日に至るまで和菓子がなくならないのは、そのような唯一無二の価値があり、世の中から求められているからだと菊岡氏は話す。

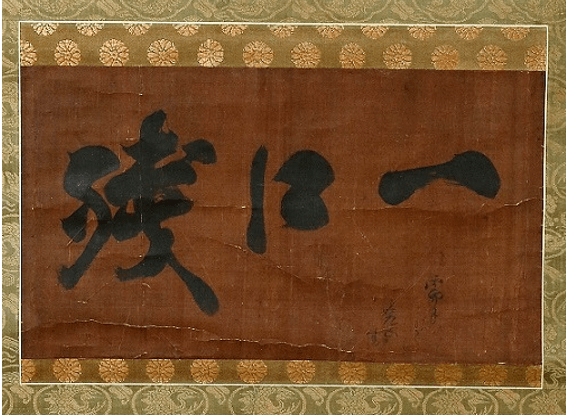

本家菊屋には長年の経営の中で、人々と和菓子、自社の関係を示す多くの資産を今も受け継ぎその継承に努めている。経営の基盤としては、過去の当主が残した「家禁」を今も指針とする。「まじめに仕事をする」「家督は継ぐ」などシンプルながら商売の基本となる7つの言葉からなる書であり、「年輪経営ということばあるように、進歩の早い時代にあっても、基本的なことを無理せずに続けていくことが商売の基本であり、それによりブランドは自然に伸びてゆく」とも菊岡氏は語る。

このように、いつの世も変わらぬ価値を大切に、愚直に守り続けたことが長きに渡りブランドを存続させられてきた1つの理由である。

柳沢尭山による書。

「美味しいから後で食べるために一口残しておきたい菓子である」ことが表現されている。

流行―未来に向けてブランドの在り方を見据え変え続ける

一方で、菊岡氏は流行、つまり「時代に合わせて変化すること」も重要と説く 。

近年Z世代の中で「メロい」という言葉が流行しているように、古くなったものが若い世代から見ると目新しく映り、それがトレンドになることがある。菊岡氏は、「そのような流行でも過去に流行ったものそのままではなく現代風のアレンジが加わっている。これと同じで時代の情勢や人の好みに合わせて商品の味を少しずつ変化させてきたこともブランドが長く続いた秘訣である」と語る。

代表商品である御城之口餅は、豊臣秀吉から「鶯餅」と命名を受けながら、消費者視点で商品の本質を伝えるために早々にその名を変え、さらに、現代に至るまで、原材料の配合や製造工程を微妙に変えながら、時節に合わせた味を提供している。

また、既存商品の味を変えるだけでなく、新商品開発にも取り組む。黄身餡を使った洋風焼菓子である「菊之寿(きくのことぶき)」も同社の主力商品の1つであり、「御城之口餅」と併せて売り上げの半数を占めている。

経営においても同様である。400年以上の歴史の中には多くの時代のターニングポイントがあり、直近ではコロナ禍による来客数の激減など、時には会社を畳む寸前に陥る危機が幾度も訪れた。これらの危機を乗り越えるために、時には拡大した事業を絞る、時には店舗数を縮小させるなど、経営の在り方を変えてきたからこそ、現在の本家菊屋がある。

鶯餅の原型とされる「御城之口餅」

洋風焼菓子「菊之寿」

不易流行-これらを支える企業資産と未来創造への取り組み

過去の伝統とその変化の歴史に基づき、菊岡氏は「菊屋の菓子を通じて菊屋の菓子が影響を与えるあらゆるものの幸せを追求しよう!」という経営理念を掲げ、自社ブランドが持つ不易の価値を次の 3つに整理している。

1.組織資産

奈良で一番古い老舗菓子店、鶯餅の原型となった主力商品、これらを体現し事業を存続させるための業務プロセスの明確化

2.人的資産

ベテランスタッフの継続的雇用と若手スタッフの雇用による新陳代謝・それを生み出す明るく居心地の良い組織風土、技術の伝承と高い技術に裏打ちされたオリジナル商品の開発体制

3.関係資産

史実に裏打ちされた歴史と信用、それらに基づく問屋との取引と最上級素材の仕入実現

そして、3つの資産価値をベースとし、菊岡氏は、今後の事業におけるリスクを整理のうえ、新商品開発や越境EC、SNSなどのWEBプロモーションの活用による若年層の取り込みなど、新たな価値創造ストーリーの策定に取り組んでいる。

変わらぬ価値と変える価値を見据える―不易流行を根底とした経営・ブランディング戦略こそが、長きに渡り愛されるブランドづくりの礎である。

本家菊屋の歴史とその資産について説明する菊岡氏と、それに耳を傾ける会員