【第3回の趣旨】

タナベコンサルティングの「企業価値を高める戦略CFO研究会」の第3回テーマは「事業ポートフォリオマネジメントと戦略CFOの役割の進化」である。

企業価値を高めるためには、事業ポートフォリオの設計が極めて重要であることを、ユーザベースや三菱電機の講義を通じて学んだ。研究会参加者は、事業ポートフォリオ戦略が成長戦略にどのように寄与するか、その描き方やポイントについて、具体的な知見を得ることができた。

また、失敗体験からも多くの学びがあり、特に過去の失敗を分析することで成功に繋がる戦略を見出す重要性を再認識した。

開催日時:2025年6月18日(東京開催)

はじめに

三菱電機の取締役・増田邦昭氏より、CFOとしての3年間、CHROとしての2年間にわたる改革や直近の変革について講義いただいた。同社の改革の背景には、2021年に発覚した同社の検査不正や認証不適合などの品質不適切行為がある。

これを契機に、同社は品質風土・組織風土・ガバナンスの3つの改革を断行した。また、B/S経営やポートフォリオ戦略にも取り組むなど、さまざまな変革を進めてきた。研究会参加者は、増田氏の講義により、過去の失敗から得た教訓を基に、どのように企業価値を向上させたのかを学んだ。

品質風土・組織風土・ガバナンスの3つを改革

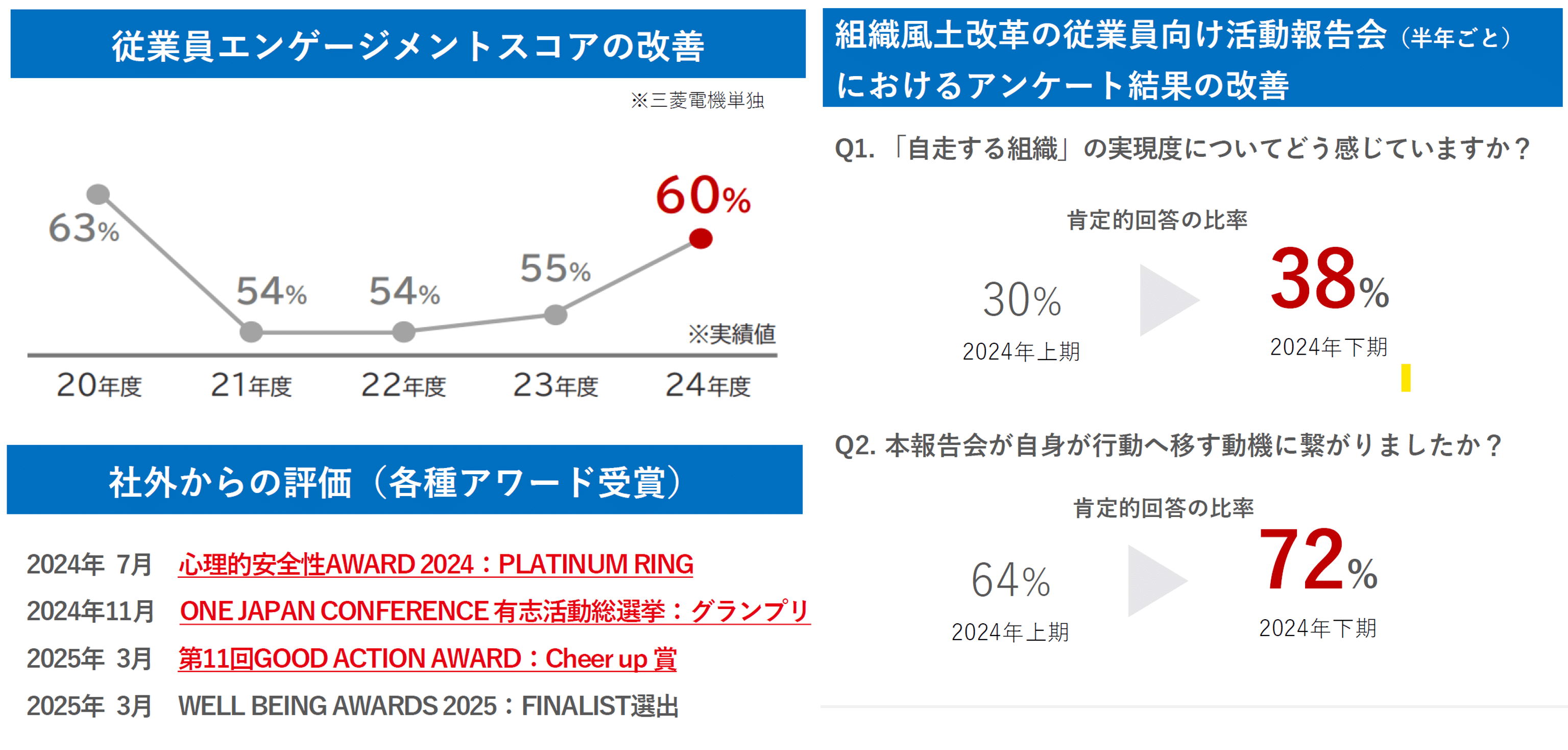

三菱電機は、次の3つの改革を通じて、従業員エンゲージメントや社外からの評価を高め、企業価値を向上させる基盤を築いた。

⑴ 品質風土の改革

品質改革推進本部を新設し、品質の保証・管理に加え、品質監理を行う体制に見直した。また、「けん制」と「支援」による品質保証体制を構築した。

⑵ 組織風土の改革

組織風土改革の指針を掲げ、❶上にものが言える環境、❷失敗を許容する文化、❸協力して課題を解決する風土を整えることで、人と組織の自走を促進した。

⑶ ガバナンスの改革

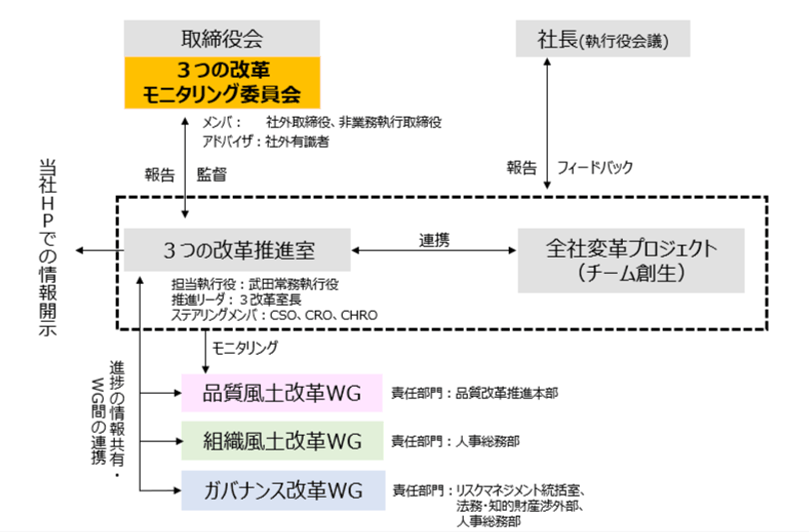

取締役会傘下に「3つの改革モニタリング委員会」を設置し、社外専門家の視点を取り入れたモニタリングを継続することで、透明性と責任を強化した。

3つの改革の推進体制 出所:三菱電機講演資料

P/L中心の経営からROICを重視したB/S経営への転換

同社では、事業本部単位で売り上げや営業利益を最重要指標とするP/L中心の経営から、ROICを重視したB/S経営への転換が進められているという。この転換は、企業の資本効率を最大化し、持続可能な成長を実現するための重要なステップである。具体的には、課題事業の見極めや関係会社の再編、政策保有株式の縮減を通じて資産効率を向上させてきた。

また、ROICと営業キャッシュフローを経営管理上の最重要指標と位置付けることで、短期的な利益追求から脱却し、長期的な視点での経営判断を促進している。

ROICの中長期目標値はWACC(加重平均資本コスト)やグローバル競合との比較を考慮して決定され、「黒字であれば良い」という考え方を超え、資本コスト以上の利益を上げる意識を醸成している。これにより、企業価値の向上を図るとともに、持続可能な成長を実現するための基盤を築いている。

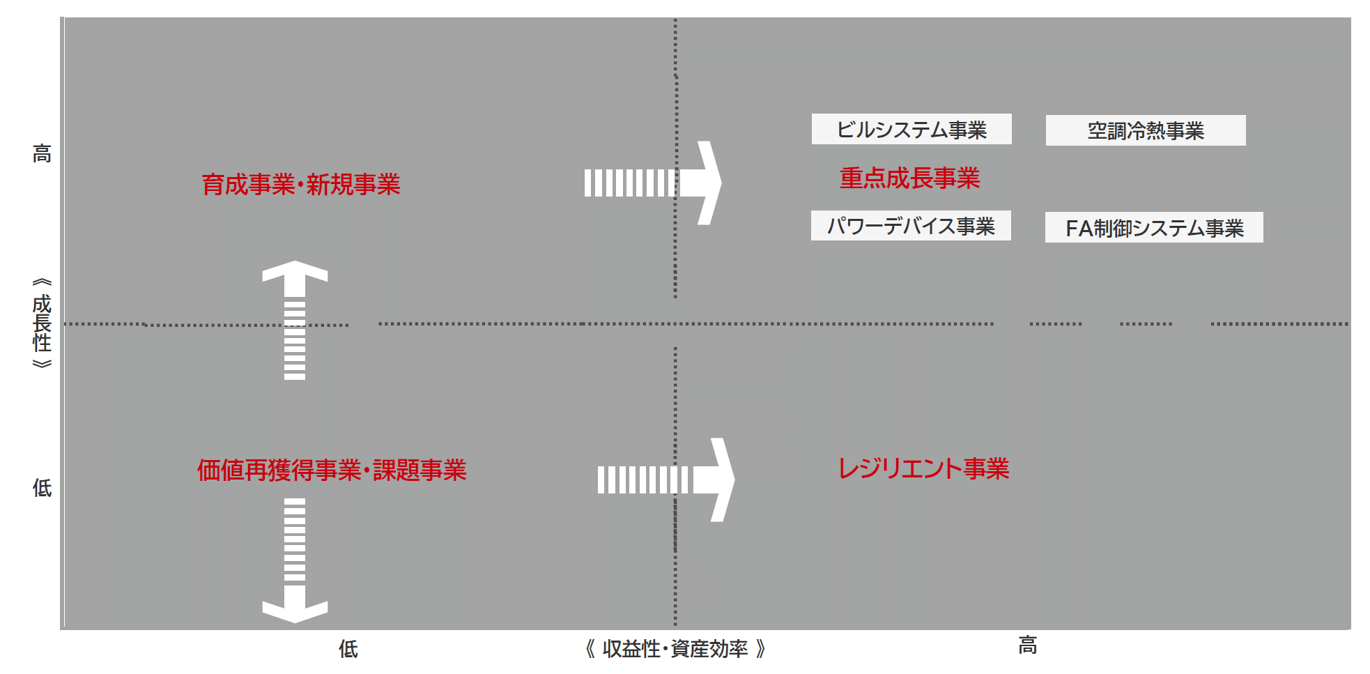

三菱電機のポートフォリオ戦略。BA経営体制を軸に、継続的に事業を見直している 出所:三菱電機講演資料

ポートフォリオ戦略による事業変革・構造変革

三菱電機は、BA(ビジネスエリア)経営体制を軸に、継続的な事業の見直しを実施し、ポートフォリオ戦略を強化することで、事業変革と構造変革を進めている。各事業に見合った施策を実施し、各BAの収益性や資産効率の向上を目指している。

特に、重点成長事業に対しては、生産性の向上を図るための体制強化や、他社との連携、M&Aを通じて事業競争力を強化する一方、収益性が低い事業は、撤退や売却を決断することで資源の最適配分を図っている。

こうした戦略的アプローチにより、企業全体の競争力を高め、持続可能な成長を実現することが期待される。最後に増田氏は「これらの戦略は事業部単独では実現が難しく、経営トップや全事業を理解しているCFOの役割である」と締めくくった。

出所:三菱電機講演資料

取締役