【第5回の趣旨】

デザイン経営モデル研究会では、さまざまな企業・団体の現場を「体験」する機会を提供することで、研究会のテーマである「体験価値」と「自社らしさ」を創る1つの資源であるデザインの力をもって、差別化と高収益を実現するためのヒントを提供している。

第5回のゲストは北海道放送株式会社(以降、HBC)。スポンサー離れおよび視聴率の低下が叫ばれる放送業界で、ウェブ・SNS領域でも戦えるよう、HBCは新事業の立ち上げに舵を切り「Sitakke」というデジタルメディアを立ち上げた。「Sitakke」立ち上げの経緯や目標、市場に対して何をデザインしようとしているのかをひも解き、老舗企業の新たな取り組みに焦点を当てる。

開催日時:2025年5月22日(北海道開催)

はじめに

HBCは1951年に創立し北海道で最も歴史のある民間放送局として北海道において圧倒的な知名度を誇る。同社は「もっと世界が憧れる北海道を実現する」をビジョンに掲げる。その根底には、北海道内に存在する数えきれないほどの魅力を発信することで、北海道の活性化や経済の発展を促進させる狙いがある。

しかし時代の波には逆らえず、インターネット普及率とともにスポンサー離れおよび視聴率の低下という課題に直面。遂にデジタル領域での新たな活路を掴むべく新規事業の立ち上げに至った。それが共創型プラットフォーム「Sitakke」である。従来のマスメディアでは捉えきれなかったローカルならではの土着情報を丁寧にすくいあげ、リアリティーあふれる魅力を届ける仕組みを構築し、テレビ局ができないことを実行する役割と位置付けた。

「Sitakke」はその地域に住む人しか知らないような超ローカル一次情報にこだわっている

「北海道のまとめサイト」を目指したデジタルメディア

「Sitakke」は、あえてHBCの名前を前面に出さず「北海道のデジタルメディア」として運用されている。一次情報の価値を重視し、マスメディアでは取り扱うことが難しい超ローカル情報を、マスメディアのコンテンツ構築力を駆使して発信している。ローカルエリアのメディアとタッグを組み、HBC単独ではカバーしきれなかった視聴者層までリーチを伸ばすことに成功。ビジネスモデルとして注目すべき点は以下の通りである。

①ローカルデジタルメディアを運用する企業が少なくブルーオーシャン

②ライターはあえてプロではなく、本当に好きなものに対して熱量高くレポートできる人物を選定。多彩なバックグラウンドを持つ異色の経歴の人物が多い(アナウンサー、イベントプランナー、報道関係者など)

③独自の連載コンテンツ力

地元メディアとともに従来のHBC視聴者層とは異なる層の取り込みに成功している

テレビ・ラジオフォーマットからの脱却に向けた取り組み

2019年に立ち上げられた「Sitakke」は、 2024年に最高月間PV数500万を記録するほどに成長し、2025年にはいよいよ黒字化を見込んでいる。テレビ・ラジオのフォーマットからの脱却を掲げ、従来の業界の価値観では苦手領域とされる、中長期的な視野を持って市場ポジションをつくり、目標であった「マーケットけん引の担い手」になるのに王手をかけた格好だ。前代未聞の取り組みをどのように進めたのかという質問に対し、並木氏は「とにかく社内啓蒙」と言い切った。テレビ・ラジオとウェブは競合せず、むしろ共創する関係性であること、テレビやラジオを作るのではなく、生活者が求めるコンテンツの提供を目的としていること。最終的には、コロナ禍が重なることで、全社がウェブの重要性を肌で感じていたことも後押しになり、啓蒙効果が向上。現在に至る。

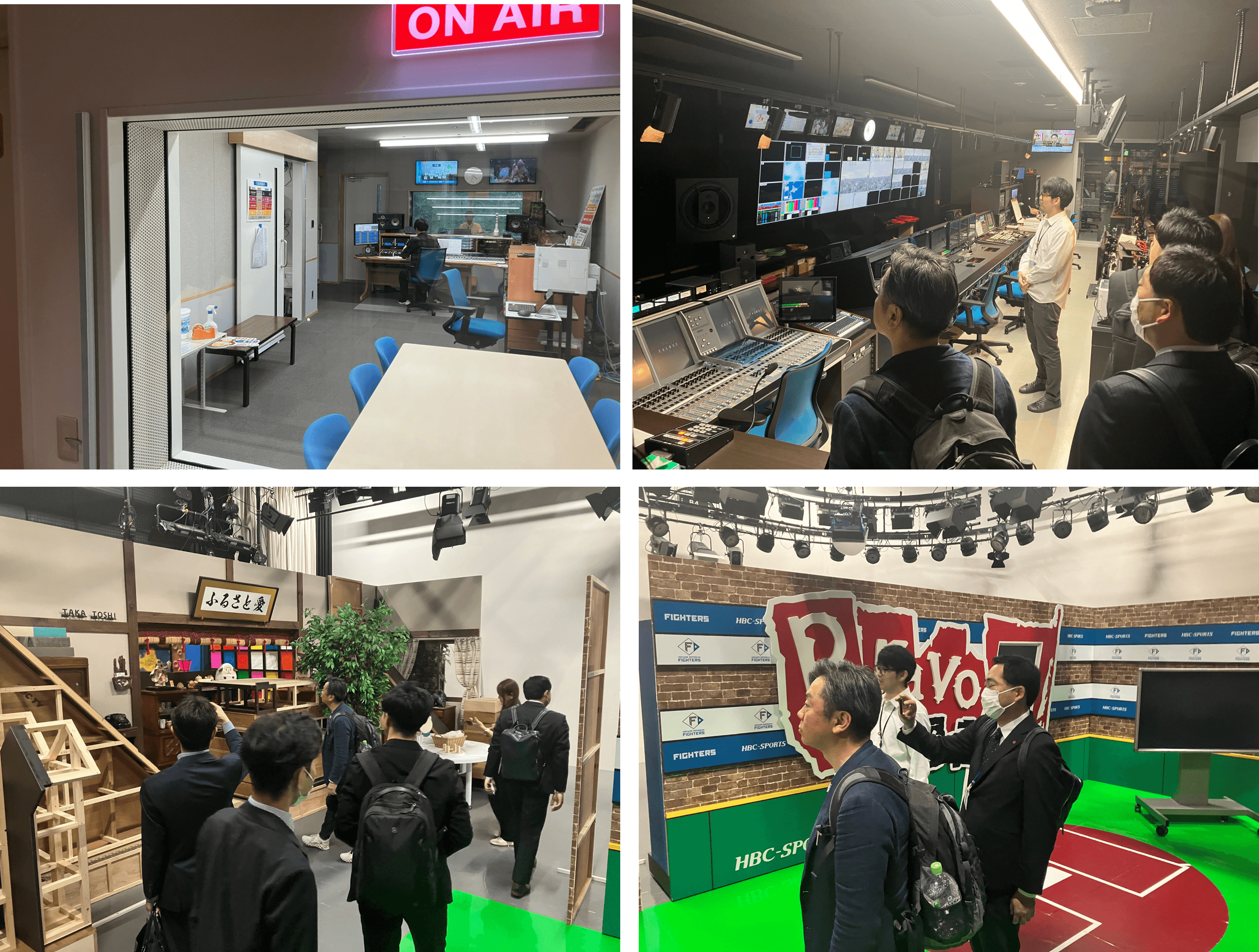

HBCのラジオ収録現場や、テレビの撮影現場を視察

時代が求めるHBCのコンテンツ力

HBCの企画力、取材力、編集力、発信力は間違いなく一流であり、「Sitakke」のコンテンツ制作にもイズムが生かされている。同社のコンテンツ力は、北海道の食の再価値化と販促を強化し、地域・自治体との連携・応援を促進。新事業・新領域の展開を後押しする存在として強力な価値を発揮する。

「Sitakke」が次に目指すビジョンは、ローカル企業や地域・自治体との共創関係を構築し、経済・文化・精神面のさらなる善循環を生み出すことだ。「したっけ」とは、北海道や一部の東北地方の方言。「それなら、○○しよう」という文脈で「したっけ、○○しよう」といったように使われる。未来に目を向け、ポジティブな意志が込められている。強力なコンテンツ力を武器に、常に新たな挑戦を続ける「Sitakke」にまさにふさわしい。

デジタルコンテンツプロデューサー