【第5回の趣旨】

デザイン経営モデル研究会では、さまざまな企業・団体の現場を「体験」する機会を提供することで、研究会のテーマである「体験価値」と「自社らしさ」を創る1つの資源であるデザインの力をもって、差別化と高収益を実現するためのヒントを提供している。

コスメティックブランドSHIROは「自分たちが毎日使いたいものをつくる」ことを追求し、生産者の方がこだわってつくる素材の全てには、たくさんの栄養分が含まれており、その恵みを余すことなく大切に使うという考えのもと自然素材を主原料として製造している。「みんなの工場」では、ものづくりを通じて同社が取り組む「食の循環」「水の循環」「森の循環」など、多様な循環の在り方を体感できる。

企業経営と自然の循環システムの両立を図り、100年後の子どもに誇れるものを残す経営モデルのデザインに迫る。

開催日時:2025年5月23日(北海道開催)

はじめに

「目の前のものに光を当て、100年後の未来に何を残せるか考えよう」――。SHIROの「みんなの工場」は、地域と世界に愛される工場を目指して株式会社シロによって運営されている。北海道の砂川で年間約30万名の来場者を集客。有名百貨店でも取り扱われているコスメティックブランドSHIROを提供する企業である。

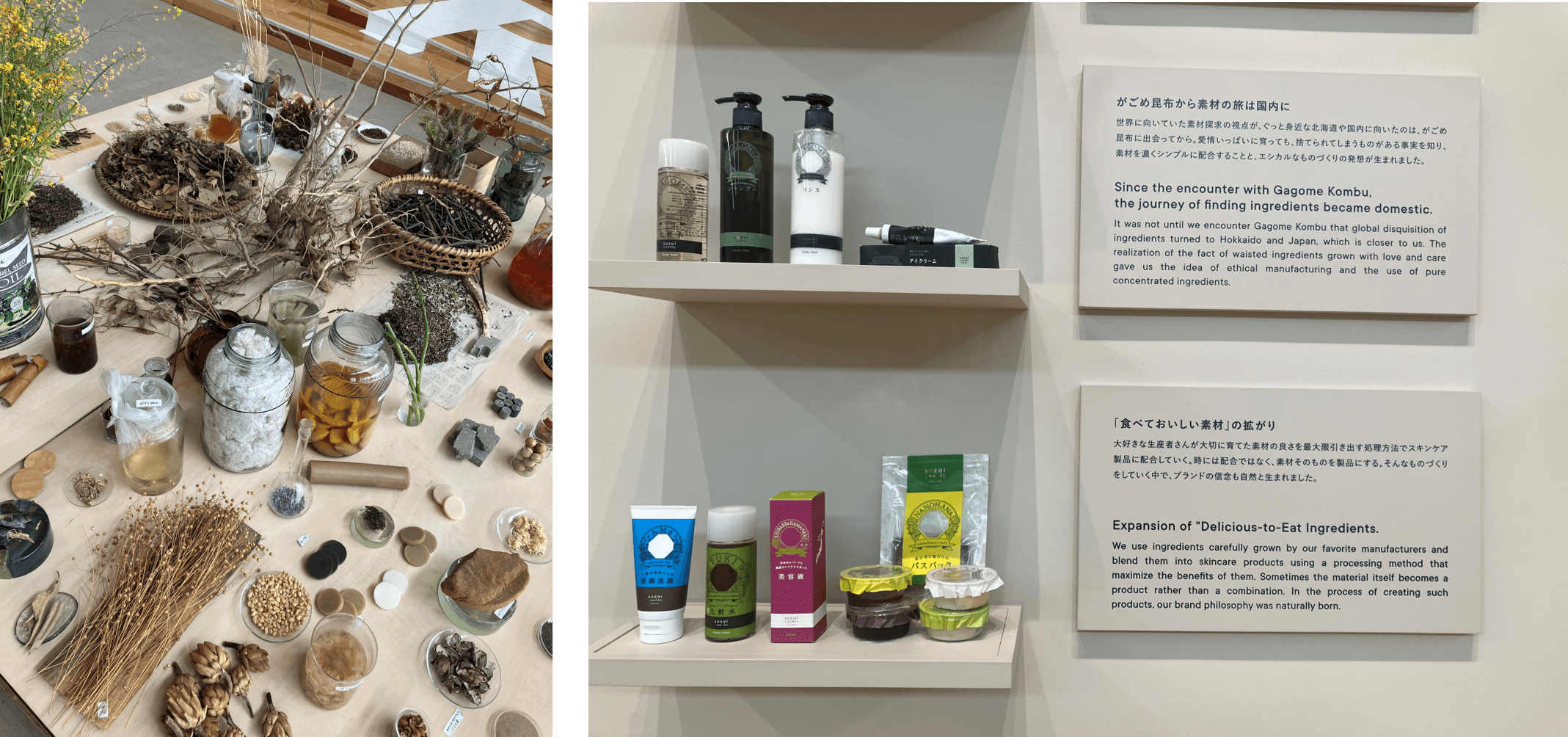

同社はかつて、SHIROの前身であるLAURELというブランドを展開していた。「自分たちが毎日使いたいものをつくる」というコンセプトを掲げ、ヴァーベナ、ローズ、ジャスミンなど世界の素材を中心にしたフレグランス製品だ。素材探求の転機は、北海道産の「がごめ昆布」との出合いにある。愛情いっぱいに育っても一部が廃棄されるがごめ昆布を見て、「廃棄されるものであっても使えるのではないか」という一心でものづくりがスタート。その思いが発展し結実した姿が、コスメティックブランドSHIROであり、創業の地である砂川に誕生した「みんなの工場」である。

同社の製品は国内の自然素材にこだわっている。がごめ昆布や米ぬかなど地元北海道の身近な自然の食材に注目し、食べられるものは肌にも良いはずだという考え方をベースに研究開発されている

境界のない空間デザインが人や社会に与えるポジティブな影響

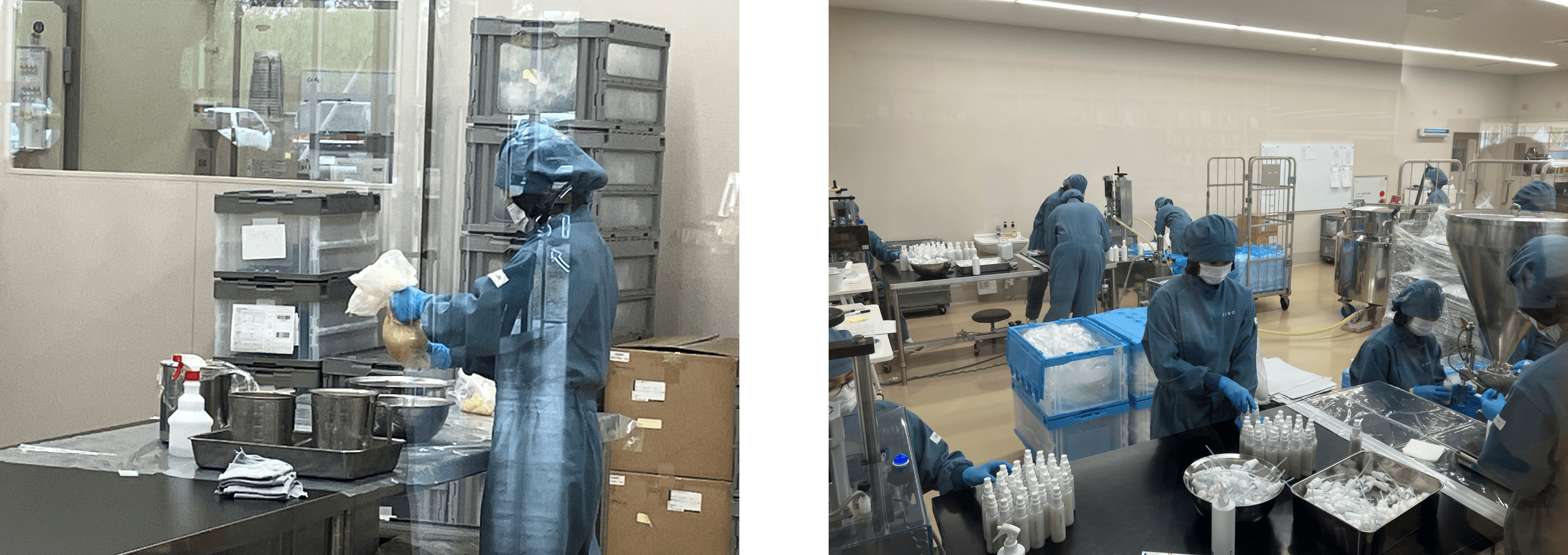

SHIROの「みんなの工場」では、ものづくりの製造工程の全てをガラス越しに見学できる。通常なら非公開にする研究開発室の中枢ですら、同社は惜しげもなく開示する。その理由は、ものづくりに誇りと自信を持ち、日本だけでなく世界中にブランドが広がることで社会がより良い方向に進むはずだという信念にあるのだという。

工場は人とのつながりを意識して空間がデザインされている。ガラス越しの奥に製造現場が、手前にショップスペース、ライブラリー、カフェ、誰でも使って良い大テーブルがある。大テーブルは、勉強する子ども、仕事をするビジネスパーソンなど、誰もが時間を気にせず利用できる。すぐそばにはガラスで仕切られた製造現場の一区画があり、大テーブルで勉強する子どもにとって、直接的な交流がなくても人の気配を感じられる空間となっており、心理的な安心・安定効果、防犯効果の高さが期待できる。

製造の様子。自然素材を人の手で絞り上げ、液体化し製品をつくる

大テーブルや本棚があるラウンジ。製造現場をガラス越しに見られる

企業経営と自然循環の両立モデル

自然の恵みを、企業の都合で廃棄することに対して、NOを突きつけるのではなく「廃棄されるはずだった素材はこういう使い方もできる、やってみよう」とポジティブに挑戦するのが同社の社風である。SHIROの「みんなの工場」では、「食の循環」「森の循環」「水の循環」など、ものづくりに留まらない規模で多様な自然循環を取り入れている。製品づくりは、がごめ昆布や米ぬかなど「ただ廃棄されるのを待つ状態の食材を看過できない」という思いから始まった。食材の循環を追求するうちに、水や森など自然の循環の中で生きる人々や地域の暮らしに光を当て、工場内において植樹や排水のリサイクルシステムを導入、ハーブ栽培などにも着手するようになった。企業経営と自然循環の両立という点では、年々取り組むことが増えているという。

地域の子どもとともに植樹体験をしたり、間伐材で小屋をつくったりと、自然と共生する取り組みは年々増加中。地域密着型企業として100年後の子どもに残せる価値を追求する

取り組みを積極的に開示し他企業へ成功事例を発信

OEMを請け負っていた時代は、指定された素材や成分などが、自社で本当につくりたいものとは異なることは珍しくなかった。自社がつくりたいものは、有効成分たっぷりで自分たちが毎日使いたいもの。そんな製品をつくるために、自分たちで素材を見つけることを始めた。その姿勢に誇りと自信を持っており、一般的には機密情報と考えられる情報も開示する。ブランドとして急激に成長したタイミングはコロナ禍だった。サボンの香りの手指消毒スプレーをオンライン上で展開したところ、瞬く間に人気に火が付き製造が追いつかなくなる事態となった。急激な需要増に対応するため他の製造を止め、手指消毒を製造することに集中して供給した結果、ブランドとしての認知も飛躍的に向上した。諦めずにできることを探し行動した結果、見事に商機をつかみ、100年後を見据えた持続可能な企業を目指し日々、進化し続けている。

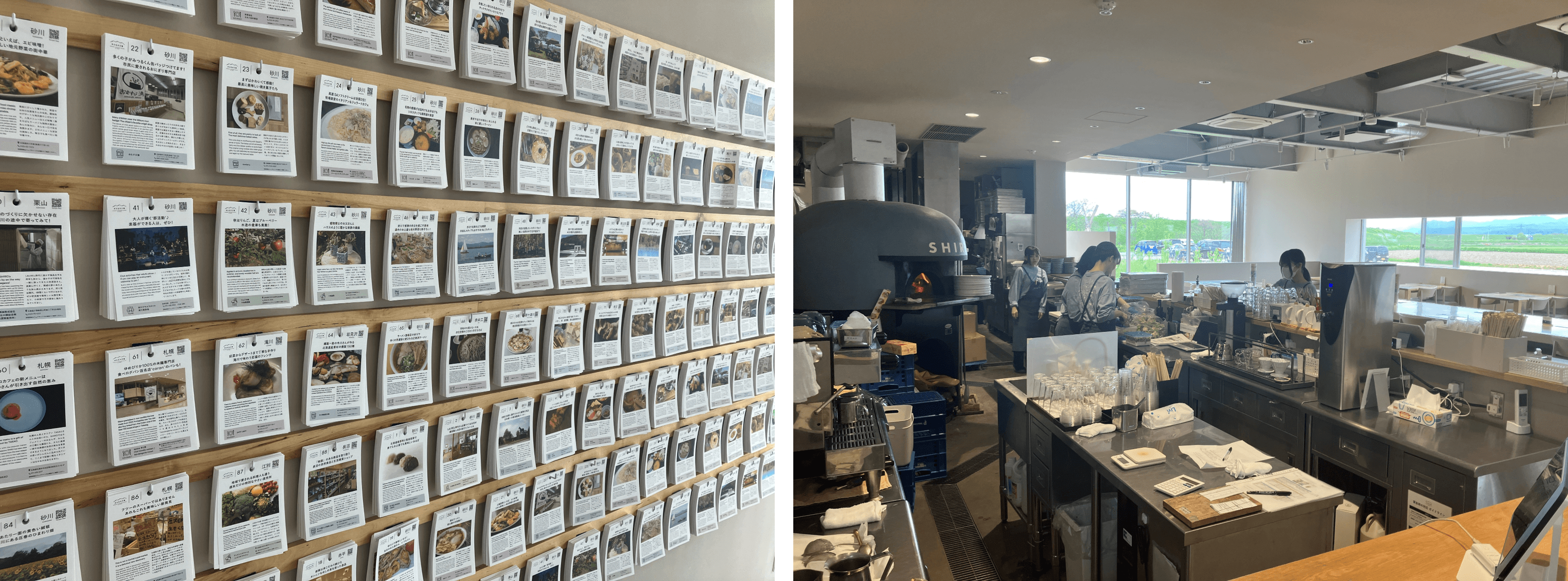

観光客向けに、地域のお店を紹介するためのおでかけカードをお手製で作成し無料配布。道産素材や製品に使われている素材を使い、地産地消を目指すメニューを提供するカフェも運営している