【第2回の趣旨】

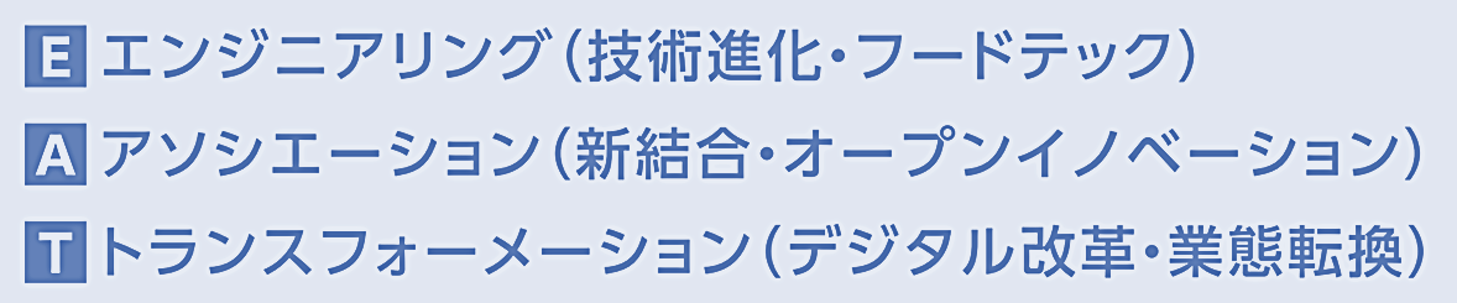

今期の食品価値創造研究会では、「食品業界の『E・A・T』を極め、新たな顧客価値を創造する」をテーマに、従来の常識・手法・商習慣に捉われることなく、食の“E・A・T”視点で先進企業から学びを得ることにより、食品業界の新しい時流をつかみ、新たな顧客価値を創造することを目指している。

第2回は、「進化・変革:transformation」を切り口として山梨県にて4社を視察した。

それぞれの事例において「変わる」きっかけとはどのようなものであったのか、そして、「変える」技術はどのようなものであるのか。時代のニーズを捉え、製品・サービスに落とし込む変革を行う企業を訪問し、新たな付加価値創造戦略のポイントをご講演いただいた。

開催日時:2025年5月9日(山梨開催)

*本研究会のテーマ「E・A・T」の解説

はじめに

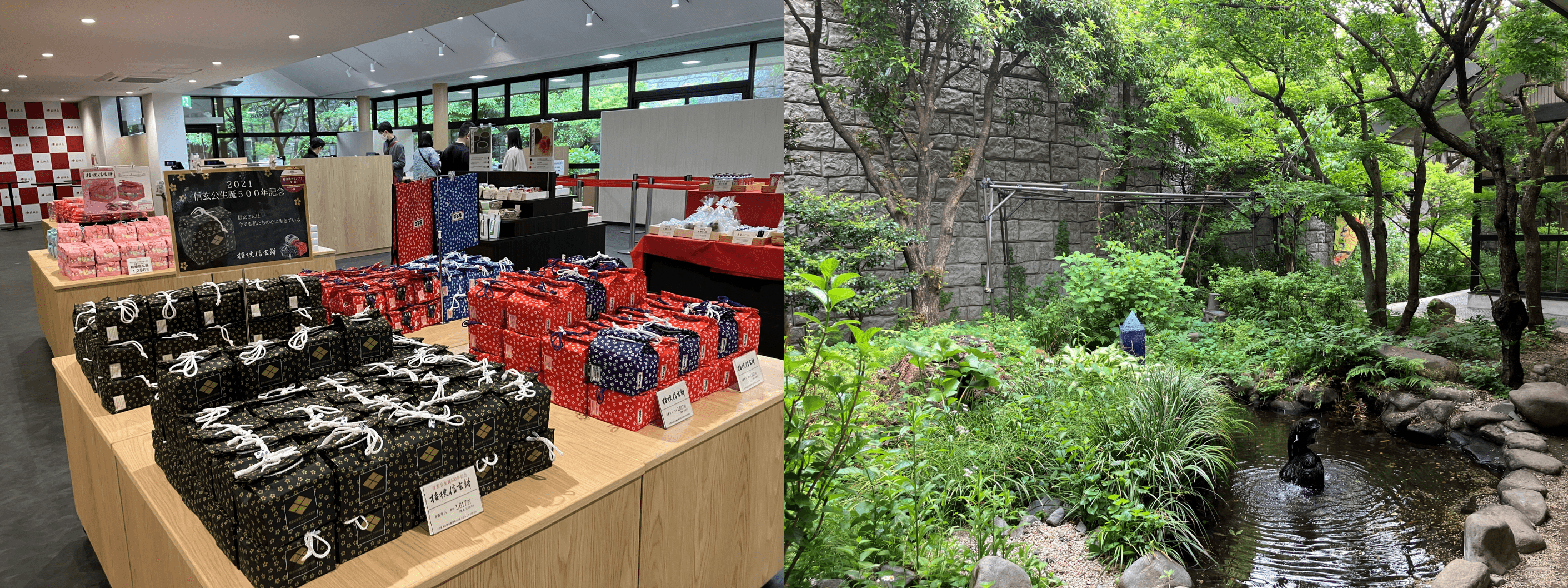

第2回山梨開催の2日目は、甲州銘菓として名高い「桔梗信玄餅」を製造販売する株式会社桔梗屋の「桔梗信玄餅工場テーマパーク」を視察させていただいた。5月上旬ゴールデンウイーク明けの平日にもかかわらず、たくさんの家族連れのお客様が訪れる人気スポットとして賑わっていた。

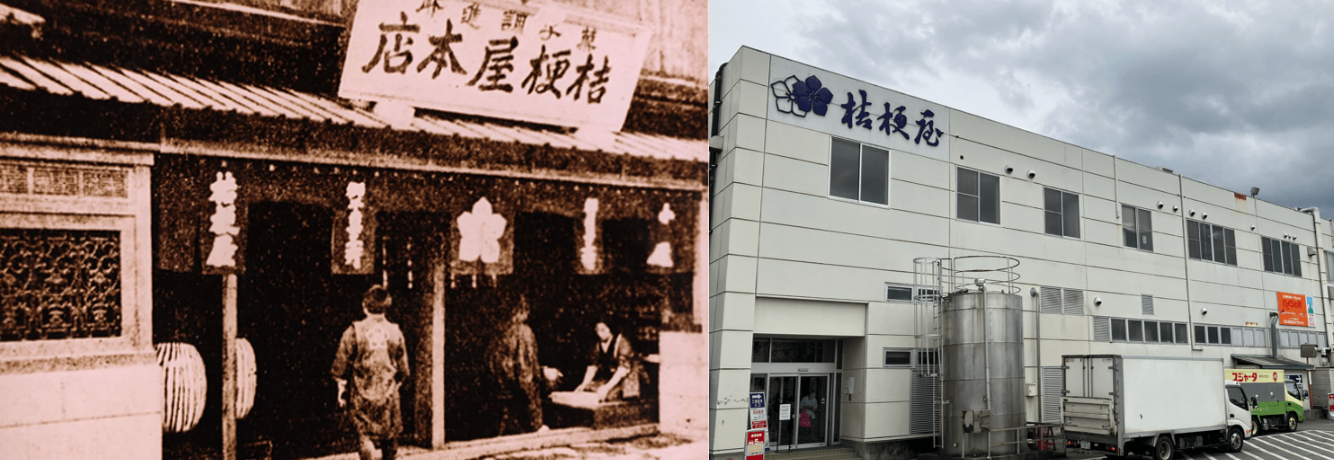

桔梗屋の創業は1889年(明治22年)。のれん分けにより甲府市内の旧若松町に和菓子店を開業して以来、幾多の火災や戦災をかいくぐり、130年以上の歴史を刻んでいる。グループ年商は90億円を超えており、卸ルートによる販売の他、直営店の「桔梗屋東治郎」「花菓亭」「黒蜜庵」など25店舗を展開している。

同社の看板商品である「桔梗信玄餅」はどのように誕生したのか、実質無借金の堅実経営を実現した経営哲学とはどのようなものであるのか、前4代目社長であり、桔梗信玄餅の生みの親でもある現相談役・中丸 眞治氏に講演いただいた。

左:明治はじめ頃 甲府市柳町横丁の桔梗屋本店(小尾家家)

右:株式会社桔梗屋 桔梗信玄餅工場テーマパーク工場棟

地域食文化を製品化した桔梗信玄餅

中丸相談役は老舗菓子店「桔梗屋」4代目として出生。幼少期より菓子づくりの工場を遊び場として育ち、小学校高学年になるとお菓子づくりを手伝うようになった。祖父母からも後継ぎとして厳しくも愛情を持って育てられる。そのような環境下、菓子づくりを日常の中で学んでいったという。

中丸相談役が高校生のときに、山梨の伝統的な菓子の製品化のアイデアを思いつく。山梨地域では8月のお盆祭のときに、四角い切り餅にきな粉と黒蜜をかける「あべかわもち」をご先祖様にお供えして、家族で食べる風習がある。この地域食文化をお盆だけでなく通年販売すること、また、きな粉が飛び散らないよう風呂敷包みにし、食べやすいパッケージとして製品化することを両親に提案し、翌1968年に実際に販売された。これに郷土の英雄の名前を冠して「桔梗信玄餅」となった。

地域で愛されている食文化を通年販売する取り組みは、既存価値観を大切にしながらも常に新しい視点、新しい切り口でお客様に喜んでいただくという同社の理念につながっている。

桔梗信玄餅工場テーマパークに併設された直営店舗と庭園

実質無借金経営を貫く経営哲学

先述のように、同社は中丸相談役発案の「桔梗信玄餅」を製品化して、高度成長期という時代の波にも乗り、企業成長を加速させる。しかしながら、現在の同社の企業規模、高い知名度を考えると、桔梗信玄餅の発売当時(1968年)の同社の企業規模は意外に思えるほど小さく、家族と従業員を含めてわずか5名の小さな菓子店であった。「山梨県を代表するお菓子を作りたい」「全国のお客様に喜んでいただけるお菓子にしたい」という一心で菓子作りに情熱を注いだという。

1972年頃から「桔梗信玄餅」の類似商品が全国に広がり焦燥感もある中、同社は自分たちの儲けの中で投資を行うという堅実な経営哲学を貫く。原点にあったのは、中丸相談役の幼少期の体験である。幼い頃から工場を手伝う中で、年末の資金繰りに苦労する仕入先や農家を目の当たりにしてきた。父からも「銀行はお金を貸してくれないと思え」と教わった。そのような原体験から、銀行からお金を借りないでもできる商売をしようというのが経営のモットーになっている。

手元資金の中でできる投資を心がけており、大きな投資をしないため、同社はコツコツとした努力を重視。工場では手作業の工程もあえて多く残している。機械化の技術開発に注力して特許も押さえているが投資については慎重・熟慮を重ねる企業文化を大切にしているのである。また、消費者との直接的な接点づくりでも小さな努力を磨いている。ファンづくりのための工場見学や桔梗信玄餅の詰め放題など、資金がなくてもお客様に喜ばれるアイデアで話題づくり・ファンづくりの努力を行っている。

左:桔梗信玄餅の風呂敷包みの工程。熟練した作業者により1包5~6秒で包まれる

右:ルール説明を受けて、桔梗信玄餅の詰め放題に挑戦

イノベーションおよびコラボレーションの起点はお客様目線

同社は量販店に頼らないBtoCに力点を置いた販売モデルを構築している。お客様に喜んでいただくという視点において真剣な企業であり、経営理念の中で「地球上でもっともお客様を飽きさせない企業であること」を明記している。

例えば、工場見学や桔梗信玄餅の詰め放題が人気となる中で、朝早く来場いただき、早朝に整理券をもらうと、朝食やランチを食べに出かけてしまうお客様を目にしたため、工場テーマパークに近接するエリアで飲食事業をスタート。社員食堂の利用率が低かったため、これをやめることで飲食店の開業人員へ生かした形で新規事業へ挑んでいる。何でも良いという新規事業やイノベーション展開ではなく、価値判断として「お客様に喜んでいただける食事業であるかどうか」を据えている。

また近年、同社のコラボレーション展開に注目が集まっている。桔梗信玄餅を活用したコラボレーションは30品目に及ぶという。自ら仕掛けるというスタンスではなく、相手先から打診されたものを受けるかどうか自社で判断している。価値判断の尺度としては、やはり、お客様に喜んでいただける商品であるかどうかである。

このように厳選されたコラボレーションアイテムは、期間限定であっても全国のCVSや専門店で販売されることで、同社の知名度アップにつながっている。

桔梗信玄餅コラボレーション商品の例

上:ロッテ雪見だいふくブランドから「桔梗屋監修 雪見だいふく×桔梗信玄餅」

右下:コメダ珈琲店とのコラボレーション商品「シロノワール 桔梗信玄餅」「のむ 桔梗信玄餅」

左下:赤城乳業とのコラボレーション商品「ガリガリ君リッチ黒みつきなこもち」