和食の「脱職人」を実現してシステム化

SRSホールディングスの創業は1958年、大阪にある法善寺の境内に開業した「法善寺すし半」という小さなすし店に端を発する。当時の庶民には高額で手が出なかったすしや鍋物を安価で提供し、開業後20年で100店舗まで広がるほど好評を得た。

1970年の日本万国博覧会を皮切りにファミリーレストランが黄金期を迎え、1980年代には好景気の波に乗り洋食や居酒屋なども手掛けたが、バブル崩壊後の競争激化を受けて、1993年に社長に就任した現取締役会長の重里欣孝氏が和食に特化する方針を打ち出し、2002年以降は完全に和食に一本化。ベテランの調理人でなくても一定の質を安定的に提供できる合理的な厨房機器やキッチンオペレーションを独自に開発し、職人の腕に依存することが大きかった和食業界に新しい風を巻き起こした。

同社は、「和食とチェーン経営の融合」を目指して生産性と収益力の向上に注力し、「顧客に最も信頼されるレストランの実現」に向けて、時代の波に左右されないサステナブルな経営を推進してきたのである。

同社が実行したM&Aもまた、その大局観に基づいている。2013年に買収したフーズネットは、当時、関西圏で回転すし・宅配すし・出前すしを幅広く展開していた企業である。中でも、回転すし「にぎり長次郎」は関西でトップの地位を占めていた。フーズネットの買収は、ボリュームメリットを生かした購買力の向上、各種コストの削減による収益力の向上を目的としたもので、ノウハウや人材の共有、ブランドのシナジーも見込んでいた。

また、フーズネットは長年の信頼と人脈に基づいて、品質の良い食材を産地から直接仕入れており、その強みも買収の決め手に挙げている。

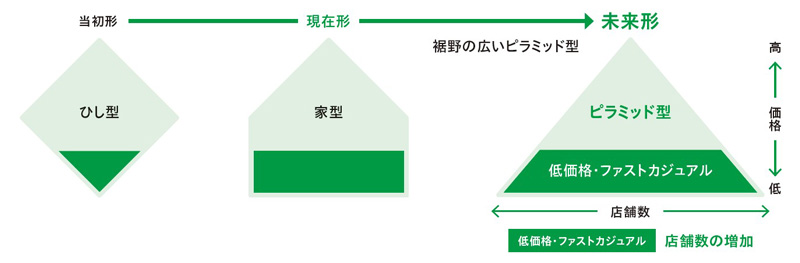

同社は、中期経営計画で「100年企業として必要不可欠な社会的インフラになることを目指す。」という経営ビジョンを掲げ、グループの店舗構成を価格帯と店舗数のマトリクスで俯瞰的に捉えて最適化を図ってきた。

同社が理想としているのは、「ファストカジュアル」と呼ばれる低価格帯の店舗を増やして裾野を広げ、価格帯が上がるにつれて店舗数を絞り込み、すし業態を頂点とするピラミッド型「SRSピラミッド」になる店舗構成である。(【図表】)

【図表】SRSホールディングスが目指すグループ店舗構成「SRSピラミッド」

出所 : SRSホールディングスホームページを基にタナベコンサルティング戦略総合研究所作成

その実現に向けて、2016年に低価格定食チェーン「めしや宮本むなし」を運営する宮本むなしを傘下に迎え入れ、2019年には阪急阪神東宝グループの小売事業を統括するエイチ・ツー・オー リテイリング(以降、H2O)と資本業務提携の基本合意を締結。2020年にH2Oの連結子会社2社である、そば・うどん専門店「家族亭」を運営する家族亭、和食レストラン・甘味処「ひまわり」を運営するサンローリーを譲り受け、より強固なパートナーシップを構築している。宮本むなしとサンローリーは2021年に合併し、現在のM&Sフードサービスとなっている。

一連のM&Aや資本業務提携は、価格帯と店舗数の構成を最適化するための重要施策として、戦略的に実行されたのである。

同社は現在、テイクアウトやデリバリーなどの「中食ビジネス」にも注力している。背景にあるのは、新型コロナウイルスの感染拡大がもたらした人々のライフスタイルの変化や、エネルギーや原材料価格の高騰などによる各種コストの上昇である。

2023年に買収したNISは、からあげのテイクアウト専門店「鶏笑」や生ぎょうざのテイクアウト専門店「一福」を運営している。このM&Aに伴い、SRSホールディングスがこれまで手掛けてきた「サトマルシェ事業」と、グループ子会社のサトフードサービスが手掛けてきた「厨房さと事業」もNISに移管し、効率化を進めた。

2024年に買収したシンガは、百貨店やショッピングモールなどの商業施設内でビフテキ重専門店「牛ノ福」を展開する企業で、レストランのみならず物販形式でも高い集客率を誇っていることが決め手となった。

同年には、東北一円で市場直送の鮮魚を提供するすしチェーン「うまい鮨勘」など33店舗、マレーシアと中国で各1店舗を展開しているアミノも買収。新たに東北地域で事業基盤を確立した。いずれも、中食需要を取り組み、事業ポートフォリオを強化するためのM&A戦略である。

こうした取り組みの成果として、同社の2024年3月期の売上高は初めて600億円を突破。当期純利益も17億9800万円と過去最高を更新した。M&A戦略が、長期的なシナジーをもたらしている証左である。

和食チェーンの圧倒的ナンバーワンへ

同社は、今後もファストカジュアル業態の拡大を目指すとともに、本部組織の強化とグループ全体の業務最適化に向けて組織機構改革を実施し、いかなる景気変動リスクにも耐え得る強固な体制を整えていく方針だ。

注目すべきは、海外展開の広がりである。同社は2010年、台湾に100%子会社の統一上都餐飲股份有限公司(現・台湾上都餐飲股份有限公司)を設立。2013年にはインドネシアに合弁会社PT.INDOSATO JAYA MAKMURを、2014年にはタイに合弁会社Nippon Tei Sato Co., Ltd.を設立し、現在はタイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、中国、米国、カナダで合計24店舗を運営している(2024年3月現在)。

海外展開においては、景気変動リスク以前に、現地の詳細なリサーチと分析も不可欠だ。現在最も店舗数を伸ばしているタイでは、11店舗中10店舗が「SATO don」という業態だ。タイの庶民に親しみやすい低価格帯の丼スタイルが、2018年以降、バンコク郊外のフードコートを中心に受け入れられている。

同社の2024年3月期の決算説明資料によれば、M&Aの推進に20億円、海外展開の推進に6億8400万円を充当し、新たに収益の柱となる業態の開発を行っていく。

また、2024年6月に、外食業界における支援実績が豊富なアドバンテッジアドバイザーズと事業提携。M&A候補先の探索や検討プロセスの強化、PMI(経営統合)の充実などについて、M&A戦略の支援を受けながら、さらなる成長と経営ビジョンの達成を目指していくという。

SRSホールディングス(株)

- 所在地 : 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング30F

- 創業 : 1951年

- 代表者 : 代表取締役執行役員社長 重里 政彦

- 売上高 : 602億2800万円(連結、2024年3月期)

- 従業員数 : 1384名(連結、2024年3月現在)