「顧客満足度日本一」企業が目指す持続的成長へのブレイクスルー スターフライヤー

スターフライヤー 代表取締役 社長執行役員 町田 修氏(左)

タナベコンサルティング 上席執行役員 高島 健二(右)

北九州空港(福岡県北九州市)を拠点に東京・羽田と結ぶ路線をはじめとする国内線5路線を運航するスターフライヤー。日本生産性本部が毎年行っている日本最大級のJCSI(顧客満足度調査)で2009年度から11年連続、また2021年度・2023年度にも第1位(国内長距離交通、国内航空部門)の高評価を獲得し、「JCSI日本のリーディングブランド2023」企業にも選定された同社は、国内線を基盤にアジアとつなぐエアラインへと飛躍を遂げようとしている。

「感動のあるエアライン」を企業理念にブランドを確立

高島 スターフライヤーの設立は2002年12月17日、ライト兄弟「フライヤー号」※1の人類初飛行から100年目を迎えた時です。「感動のあるエアライン」を企業理念に、従来にない新しい航空輸送サービスを顧客や社会に提供しています。設立から四半世紀近く、社内で大事にされてきたことは何でしょうか。

町田 2000年代の規制緩和で航空運送事業へ新規参入し、2006年3月に北九州・羽田間の国内線運航を開始しました。当時、30歳代前半の私は、全日空の経営企画室にいました。他にもスカイマークやエア・ドゥ、ソラシドエアなどの航空会社が誕生しましたが、実は「最も手強い会社になる!」と見ていたのが、スターフライヤーでした。

その理由は「ブランディングが一番しっかりしている」と思ったからですが、それがまさに当社がずっと大切にしていることです。

高島 参入当初から機体カラーに、光を吸収し航空機には適さないと敬遠されていた「黒」を、安全検証を重ねたうえで採用し、ブランドカラーにも定めました。

町田 当社のブランドコンセプトは「Mother Comet ~blaze through the world~」です。すい星のように、漆黒の闇を切り裂き、空を飛びながら何万個もの光輝く流星群を生み出す。快適なフライトとともに、お客さまの夢や希望に輝きを与える航空会社、という文化があります。

「Mother Comet」という言葉に込めたブランドへの思いと、「感動のあるエアラインを目指す」という理念を、しっかりと理解し確立していることは、変わることのない社員の結集力につながっています。

高島 経営トップが交代しても、大手航空会社やLCCとは異なるポジショニングのプレミアム戦略は、脈々と受け継がれているのですね。ブランドコンセプトを、名実ともにここまで実現できている企業は、そう多くありません。

ブランディングを叫んでも、やっていることが合致していない、あるいはやっていることは立派なのに、明文化されずコンセプト設計もないなど、「惜しい」パターンの企業がほとんどですから。

※1 人類が初めてエンジン付き飛行機で空を飛んだ、アメリカ・ライト兄弟の複葉型主翼飛行機

機体やインテリアはブランドカラーの「黒」に統一するスターフライヤー。座席シートは他社便よりも約10cm広くし、高級感溢れるレザーシートを採用するなど「プライベートオフィスのような快適さ」「ホテルのラウンジのような寛ぎ」を実感する、ホスピタリティ高いフライトを実現。コーヒーとチョコレートの無料提供など「プレミアムな時空間」の独自サービスを展開する

コロナ禍を乗り越え、中計で「次の飛躍」へ

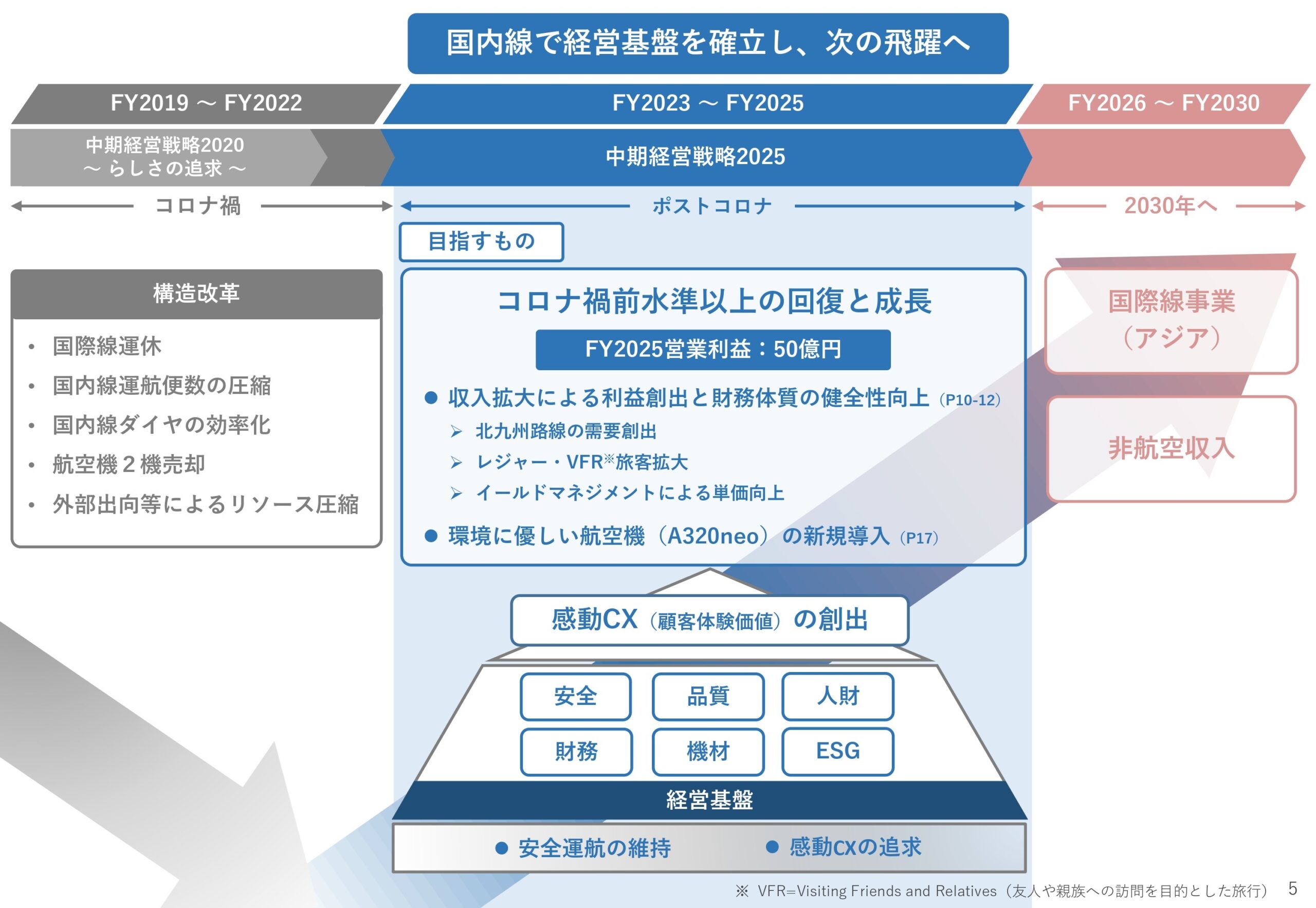

高島 2024年3月期には売上高は400億円を超え、コロナ禍からの反転攻勢で黒字化を果たしました。現在進行形の「中期経営戦略2025」(2023~2025年度)は「国内線で経営基盤を確立し、次の飛躍へ」を掲げています。

町田社長は「これからも存続するためには、危機等の変化に強い、強固で筋肉質な企業でなければならない」と、トップメッセージを発信されました。

町田 2022年6月の社長就任時は、アフターコロナの真っただ中でした。航空需要は減少したままで運航も計画欠航が続き、人員余剰で多くの社員が出向していました。復活の坂を上り始める中計で目指したのは、財務(経営)を立て直し、上場企業として持続的な成長に向かっていくことです。

出所:スターフライヤー「中期経営戦略2025」

ただ、もう一つ、痛切に感じていたのは「みんな、自信をなくしている」ということです。というのも、コロナ禍(2021年3月期)に上場以来最大となる100億円の最終赤字を計上するなど苦境に陥り、ブランドが毀損してしまったのです。

ブランドは紙に書いてあるものではなく、社員一人一人が自分のものにしてこそ体現できます。機内やカウンターでの接遇をはじめ、パイロットも整備士も、全員がブランドに誇りを持つ姿を取り戻す必要がありました。

高島 確かに、コロナ禍の苦境は自信を失ってもおかしくないほどのショックでした。

町田 迷いもあったと思います。航空業界から他業界へ転職していく方も多かったですから。社員は本当に頑張ってくれて、「スターフライヤーのブランドを守りたい」という意識で残ってくれた人ばかりです。

高島 中計には「コロナ禍(構造改革)→ポストコロナ(回復と成長)→2030年へ(持続的成長)」と、ホップ・ステップ・ジャンプしていくビジョンを描き出しています。今はステップにいるわけですが、重点戦略を教えてください。

町田 大きく2つの課題があります。「エアバスA320」を11機保有し、さらに機体を増やすことが成長力を高めますが、機体トラブルでボーイングの生産量が落ち、機体を手に入れるのが難しく、円安でリース料も高騰しています。

もう一つは、羽田に新しい発着枠が出ない状況で、どこに成長の芽を求めていくのかということです。

高島 どう機体を調達し、パイロットも含め飛ばすための生産力を高めるか。そして、どこへ飛ばして成長するのか、ですね。

町田 北九州空港は24時間空港ですので、昼夜を問わず飛んでアジアとつなぐ玄関口になることに、成長の機軸を置いていこう、と。実は、創業者(堀高明氏)が当社を立ち上げて北九州空港に来た時も、同じ構想がありました。原点に戻って、玄関口としてアジアの成長を取り込んでいくのが狙いです。