少子化の波にのまれ漂流寸前だった大手教育・出版企業の「学研」は、ホールディングス化によって20年にわたる減収傾向からV字回復。経営をスピードアップし、未来への布石を着々と打つ学研ホールディングスの取り組みを紹介する。

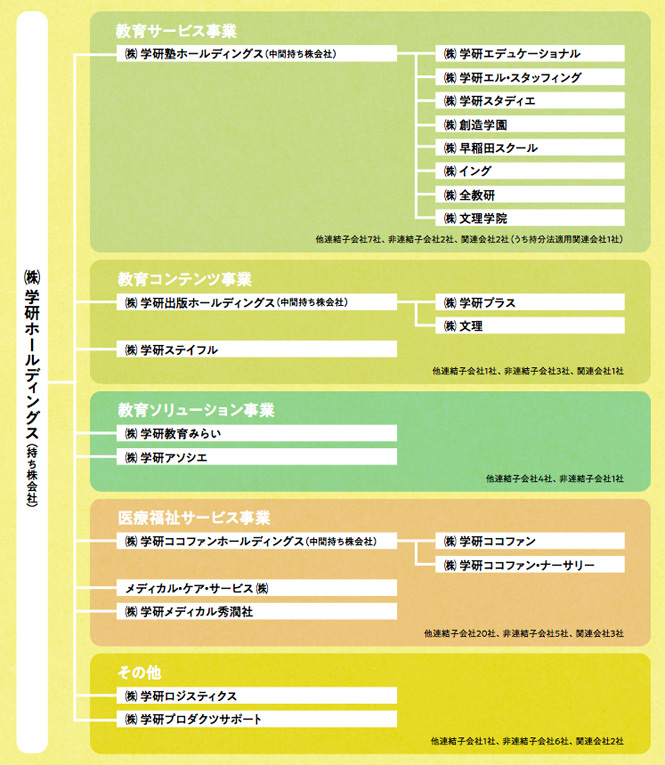

「学研」と言えば、学習参考書の出版社というイメージが強い。だが、現在は持ち株会社である学研ホールディングス(以降、学研HD)を核として、学習塾などの教育サービス事業、取次・書店ルートで出版物を発行する教育コンテンツ事業、幼稚園や学校に教材などを提供する教育ソリューション事業に加え、介護や保育の施設運営を行う医療福祉サービス事業も展開。連結子会社55社、非連結子会社17社、関連会社8社の80社(2018年9月期)からなる一大企業グループを形成している。(【図表1】)

【図表1】学研ホールディングスの概要(会社一覧)

出版事業は業界5位、教育事業では業界2位、介護事業は業界4位につけており、各業界でのプレゼンスも高い。だが、ほんの10年前、学研は存続が危ぶまれるまでの状況に陥っていた。

学研HDの前身、学習研究社の創業は1946年。「戦後の復興は、教育をおいてほかにない」という信念のもと、創業者・古岡秀人氏が学習雑誌『学習』と『科学』を創刊。子どもの人口増加を背景に、着実な成長を続けた。1972年には「学研のおばちゃん」の呼び名で親しまれた教育コンパニオンによる家庭直販制を敷き、『学習』『科学』の合計発行部数は670万部(1979年)に達した。

その後、同社は出生率の減少が顕著になる1990年代前半から新規事業の道を模索し始める。音楽コンテンツ事業をはじめ、文具製作・販売、介護事業、進学塾運営にも乗り出した。だが、少子化などの影響によって経営状況は次第に悪化していく。赤字事業の収縮に加えて3度の早期退職者募集を行い、経営のスリム化を図ったが、1990年以降は減収が続く。2009年までの約20年間で、1000億円あった内部留保は、ほぼゼロになってしまった。

「赤字事業を収れんしても、結局はもぐらたたきで、また新たな赤字事業が出てくる。早期退職を行えば、稼ぎ手である営業パーソンや編集者ばかりが会社を去り、管理部門スタッフのみが残っていく。大きな矛盾を抱えていたわけです」

そう振り返るのは、代表取締役社長の宮原博昭氏である。当時、宮原氏は執行役員として学習塾事業を切り盛りしつつ、前社長を補佐していた。

宮原氏が最も大きな矛盾を感じていたことは、経営のスピードだ。21世紀に入り、IT化が進み、価値観や生き方が多様化した。経営の外部環境は激しく変化するのに、意思決定のシステムは前世紀のまま。打つ手が遅れることも珍しくなかった。

もう一つ、大きな課題と感じていたのが、給与水準だった。新規事業を立ち上げ、母体である出版事業から社員を出向・転籍させることは珍しくなかった。だが、新しい事業会社に籍を置くことになっても、その社員の出版事業時代の給与は維持されていた。出版業に勤務する従業員の平均給与は、今でも高い層に分類され、新規事業である塾や介護、保育などの業種とは大きな差があった。

「業界の水準で言えば、出版と保育・介護では2倍近い開きがあります。出版から保育の部署に5名異動しただけで、黒字が赤字になることもある。事業部制やカンパニー制では、給与に手を入れることはできませんから、分社化を考えていくほかなかったのです」(宮原氏)

本当に変わらなければ、もう後がない。どん底とも言える当時の状況を変える起死回生の一手として前社長が打ったのが、持ち株会社制への移行だった。本体である学習研究社を学研HDに名称変更し純粋持ち株会社化。その下に事業会社として、学研エデュケーショナル、学研パブリッシング、学研教育出版、学研マーケティング、学研出版サービス、学研プロダクツサポートの各社を新設した。

「各会社をコンパクトにして、意思決定を速くする。さらに、その業界の水準の給与で戦う。そして、多少乱暴だったかもしれませんが、自分より17歳も若い私を社長に据えた。当時は業績が悪すぎて、進んで社長になろうという人間はいませんでしたから、私に白羽の矢を立てたのでしょう」(宮原氏)

結果的に、学研は戦える集団となった。2011年9月期決算から業績は増収を続け、見事にV字回復を果たした。