社員や組織のウェルビーイング実現が持続的成長をもたらす

「コーポレートウェルビーイング」とは、企業経営にウェルビーイング(Well-being)の考え方を取り入れたもので、従業員の心身の健康を軸に、働く上での幸福度や職場環境の向上を目的として、さまざまな施策を通じて組織や社員個人の課題を解決していく取り組みを指す。

具体的には、柔軟なワークスタイル、健康支援、良好な人間関係の構築、キャリア形成支援など、多角的な施策を通じて従業員のウェルビーイングを実現し、組織の持続的な成長を目指す。

そもそもウェルビーイングとは、身体的・精神的・社会的に良好な状態を指す包括的な概念であり、健康、幸福、福祉、良い在り方などと訳される。「Well(良い)」と「being(状態)」の複合語で、「良い状態が一時的でなく持続的に続くこと」が定義となっている。

つまり、身体的・精神的な健康だけでなく、心の豊かな状態である幸福を合わせた「体と心の良い状態」、さらには個人の健康と幸せだけでなく、それらの集合体である会社組織として健康であり、幸福度の高い状態が「コーポレートウェルビーイング」だと言える。

ウェルビーイング市場拡大の背景

ウェルビーイング市場は、世界中で急速な成長を遂げている。さまざまな調査機関が市場規模を予測しているが、その範囲は非常に広く、数兆円から数百兆円規模と推定されている。ウェルビーイングの解釈によって包含される産業分野に違いが出るため、市場規模にも大きな幅が出ていると思われる。

日本企業のウェルビーイング市場規模は、2024年に48億米ドルに達したとされる。さらには、2025年から2033年にかけて、この市場は年平均成長率(CAGR)5.3%で成長し、2033年には78億米ドルに達すると見込まれており※1、健康経営の推進や個人の健康意識の高まりを背景に、今後も成長が期待される市場と考えられている。

市場成長の背景には、次の3点の要因がある。

❶ 高度成長時代から成熟化時代へ

日本を含む先進国は、経済成長が鈍化し、人口減少や少子高齢化が進行する「成熟化時代」に入っている。これらの国では、生活インフラが整い、必要なモノは満たされているものの、物質的な豊かさだけでは満たされない、心の豊かさや充実感を求める人々が増えているのではないだろうか。

多くの研究や指標が示すように、経済的に発展した国では、「富や所有物などの物質的な状況が、幸福度を決定する上で果たす役割は小さい」とされている。

もちろん、健康的な食事、質の高い医療、レジャー活動などの消費が増えることで一定の幸福度は向上するが、ある程度を超えると、追加の収入や消費が幸福度のさらなる向上にはつながらないとされる。

地球幸福指数※2(Happy Planet Index、以降HPI)という、「平均寿命」と自己申告による「ウェルビーイング」を「エコロジカル・フットプリント※3」で割ることで算出される指標がある。これは、GDP(国内総生産)や HDI(人間開発指数)が、金銭的な発展度合いを測る指標であり、人間生活の真の豊かさの度合いを表したものではないという考えから発した概念である。

2024年度HPIの結果は、トップ3がバヌアツ共和国、スウェーデン、エルサルバドルで、日本は147カ国中49位(平均寿命は84.8歳で147カ国中2位)であった。

また、GDP世界1位の米国は102位、GDP世界2位の中国は51位、ドイツは35位となり、GDP上位10カ国中6カ国はHPIスコアが世界平均以下であった。

つまり、基本的な欲求が満たされた後は、消費レベルの高さが幸福度の高さに必ずしもつながらないことが明らかになり、成長段階に応じて「モノの豊かさから心の豊かさ」へ求めるベクトルが変化していくと言える。

❷ ストレス社会

経済的に豊かになり、科学技術も高度に発達し、より便利で快適な生活を享受できている一方、現代人は多くのストレスを抱え、心の病に悩んでいる。

引きこもり、うつ病、テクノストレス症候群など、現代社会におけるストレス、過労、孤独感などが、メンタルヘルスケアの重要性を高め、関連サービスや製品への需要を喚起していると言える。

❸SDGs

SDGs(持続可能な開発目標)の目標達成の取り組みに関連する話題で、「ウェルビーイング」という言葉を初めて耳にした人もいるのではないだろうか。

ウェルビーイングに直接関連するSDGsの目標としては、SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」と、目標8「働きがいも経済成長も」がある。

目標3は、全ての人が健康的で幸福な生活を送ることを目指し、身体面だけでなく、心の健康や福祉、費用を心配せずに受けられる基礎的保健サービスも含まれている。

目標8は、人々の生活を良くする安定した経済成長を通じて、生産的で人間らしい仕事ができる社会を目指し、全ての人が働く権利のもと、安心・安全に仕事ができる環境を構築することを目標としている。

つまり、目標3と目標8の達成を目指すことが、ウェルビーイングの浸透にもつながると言える。

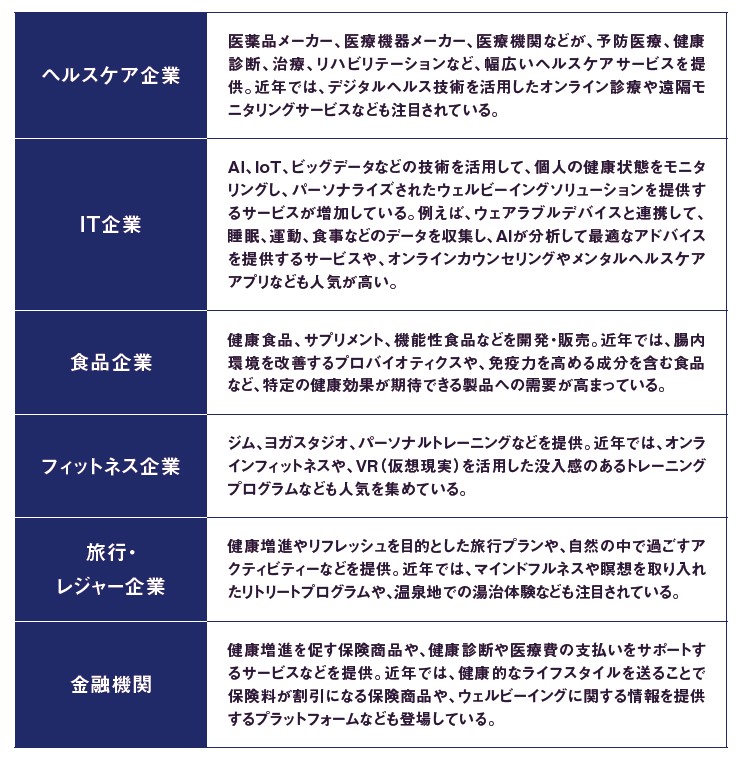

こうした世界的な潮流の中、ウェルビーイング市場には今後もさまざまな企業が参入し、提供サービスも拡大していくと予測される。現状の参入企業は【図表1】の通りで、非常に多岐にわたり、市場としての裾野が拡大していることが見て取れる。

【図表1】ウェルビーイング市場への参入企業と提供サービス

出所 : WELLBEING MAGAZINE「ウェルビーイング市場規模を徹底解剖!現状、成長要因、未来予測まで【2024年版】」よりタナベコンサルティング戦略総合研究所作成

企業経営とウェルビーイング

コーポレートウェルビーイングとは、「従業員の心身の健康を軸に、働く上での幸福度や職場環境の向上を目的とする取り組み」であると前述した。次に、「なぜ企業経営にウェルビーイングを取り入れるのか」について、5つのポイントで解説していく。

❶ 社員を幸せにする経営

「幸せ・幸福」という言葉が、企業トップのメッセージや理念、ミッション、パーパスに積極的に使用される企業が増えてきたように感じる。

一例を挙げると、「すべての人が『しあわせ』を感じられるインクルーシブな社会を共に創る(丸井グループ)」など、ステークホルダー全ての幸福度を上げることを経営戦略の中心に置いていることが分かる。

ビジョンや目標を掲げて共有することは従業員の幸せに通じる。また、トップの考えに共感する心の状態もウェルビーイングと言えるだろう。

❷ ダイバーシティー経営 〜人々の価値観の多様化〜

社会が性別や文化、国籍などの多様化を尊重するようになってきているように、個人が指向する生活スタイルや仕事観、人生観も多様化している。また、近年の傾向として、若い世代を中心に自分の価値観を基準に職場を選択する人が増えている。

こうした状況で企業に求められるようになったのがダイバーシティー(多様性)の尊重である。

企業が多様な人材を受け入れることは、個人がそれぞれの能力を発揮していくことにもつながり、ダイバーシティー経営が推進されることで、一人一人が自分らしくいられる環境が生まれ、それがウェルビーイングの実現につながると言える。

❸ 人材確保と働き方改革

総務省が公表する「平成25年版高齢社会白書」によると、生産年齢人口(15歳以上64歳までの人口)は、2060年には4418万人であり、2020年(7341万人)対比で約3000万人減少すると予想されている。

生産年齢人口が減少すれば、企業は人材確保が難しくなるだけでなく、少ない人材で同じレベルの成果を上げることが求められる。業務改革なしに、単に少ない人数で多くの仕事をしようとすると、仕事のできる社員に業務が集中してその人が疲労困ぱいし、ギリギリの状態になる。

疲れ切った精神状態では人に優しく接することができず、新人を育成する心の余裕がなくなり、怒りや不安などのマイナス感情が働く。このような状態は、社員幸福度の低下につながる。ウェルビーイングの実現は、こうした課題を解決する方法の一つと言える。

❹ 複雑化するメンタル不調者へのケア

以前はメンタル不調者といえば、過労やハラスメントなどが原因で、うつ病などの精神疾患にかかり、仕事の意欲が低下して会社を休んでしまう、というケースが多かったのではないだろうか。

しかし、今日におけるメンタルヘルスの問題は多岐にわたり、複雑化している。例えば、周囲から“仕事ができる”と評価を得ていた人材が、突然、体調不良を理由に休職し、それ以降出社できず、退職にまで至ってしまうようなケースである(SNSには元気な姿が投稿されていることもある)。

健康に見え、会社で活躍している人が、メンタルの問題を抱えてしまうことが起こっている。また、身体的、あるいは精神的な原因により、仕事そのものと向き合うことが難しくなる人もいる。

身体的な問題であれば比較的対応しやすいが、メンタルヘルスに関しては本人も自覚し難く、表面に表れにくいこともあり、対応が難しい。仕事や職場での人間関係などに起因することならまだしも、家族関係など個人的な問題となると、上司が立ち入って解決することは容易ではない。

相談に乗る立場である上司や管理職までもが自らに問題を抱え込み、解決策が見い出せない状況にある職場も散見される。上司と部下の双方が、潜在的なメンタルリスクを抱えている状態であるとすれば、組織のパフォーマンスが下がることは明白であり、外部機関を含めたカウンセリングの場を設けるなどのアプローチが必要である。

❺ 企業の健康経営気運の高まり

健康経営とは、従業員の健康を経営資源として捉え、健康増進のための取り組みを戦略的に実践することである。従業員の健康は、企業の生産性、創造性、エンゲージメントに直接影響するため、健康経営は企業の持続的な成長に不可欠な要素となっている。

経済産業省が推進する「健康経営優良法人認定制度」は、健康経営に取り組む企業を評価し、認定する制度である。この制度の普及により、従業員の健康増進を経営課題として捉え、健康経営を推進する企業が増加しており、従業員向けのウェルビーイングプログラムやサービスへの投資が拡大している。

コーポレートウェルビーイングの実装力を高める

企業がコーポレートウェルビーイングに取り組む必要性は理解いただけたと思う。

コロナ禍を乗り越え、ここ数年、タナベコンサルティングはDX投資、業務改善、働き方改革、人材開発と矢継ぎ早に提唱してきたが、さらにコーポレートウェルビーイングを推進することで、「ファーストコールカンパニー(100年先も顧客から一番に選ばれる企業)」に近づくことができる。

推進する上で、経営トップおよび組織の理解は不可欠であるが、同様に制度(環境整備)の充実も欠かせない。その中でも基盤となる外部相談窓口、EAP※4について紹介する。

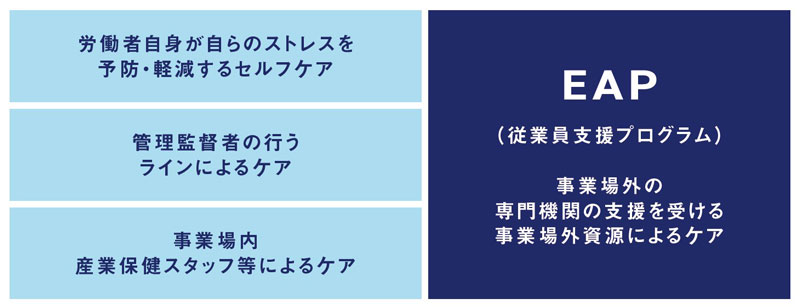

厚生労働省が「労働者の心の健康の保持増進のための指針」で示しているメンタルヘルス対策推進は「4つのケア」で構成されている。4つのケアとは、「セルフケア」「ラインによるケア」「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」「事業場外資源によるケア」である。(【図表2】)

【図表2】メンタルヘルス対策推進のための4つのケア

出所 : 厚生労働省労働者健康安全機構「職場における心の健康づくり」よりタナベコンサルティング戦略総合研究所作成

このうち、EAPは「事業場外資源によるケア」に該当する。専門機関のアドバイスやサポートを受けて、メンタルヘルスの課題解決を目指す場合に有効とされる。

TCGのグループ企業であるピースマインドは、EAPの分野で日本におけるパイオニアであり、充実したプランを提供している。メンタルの悪化を未然に防ぐ「一次予防」、不調に気づき・早期対処する「二次予防」、休復職支援をスムーズ・安全に行う「三次予防」と、EAPはどの段階でも活用可能である。

社員のメンタルヘルスにおける悩みが複雑化する中で、人事部だけでは課題を解決し切れない現状がある。カウンセリングのプロである外部相談窓口を設置することで、相談先の選択肢を増やし、従業員が相談しやすい環境を整備することで、複雑化する問題に対処することが可能となる。

コーポレートウェルビーイングの推進で従業員の心身の健康を支援することは、生産性の向上と人材に関わる損失防止につながる。さらに、その取り組みが社会的に評価され、企業価値向上につながり、人材確保でのアドバンテージを得るなど、経営メリットが大きい。

コーポレートウェルビーイングは、従業員の幸福を起点に、企業の経済価値と社会価値の向上を両立させる、未来志向の経営戦略なのである。

※1 IMARC Group「日本企業向けウェルネス市場規模、成長、シェア、予測 2025-2033」(2025年6月)

※2 ベルリンに拠点を置くシンクタンク・Hot or Cool Instituteが3〜4年ごとに発表する「持続可能な幸福」を測る指標

※3 人間の活動が地球環境にどれくらい負荷をかけているかを示す指標

※4 Employee Assistance Program:従業員支援プログラム。従業員と組織の課題を心理学・行動科学の観点から解決し、職場のパフォーマンス向上を支援する外部サービス

大手ゼネコンにて設計・監督業務に従事後、タナベコンサルティングに入社。事業戦略を事業ドメインから捉え、企業の固有技術から顧客を再設定してビジネスモデル革新を行うことを得意とするトップコンサルタント。成果にこだわるコンサルティング展開で、特に現場分散型の住宅・建築・物流事業、多店舗展開型の外食・小売事業で、数多くの生産性改善実績を持つ。