未来の人材づくりへ挑む

昨今のテクノロジーの進化や社会的なニーズの変化は、職種の需要に大きな影響を及ぼしている。経済産業省によると、2050年には事務従事者は現在より最大で42%減少し、販売従事者も26%減少。その一方で情報処理・通信技術者は20%増加、開発・製造技術者は11%増加すると予想されている。このことからAIやロボットによる自動化で、定型業務が消失していくことが読み解ける。そのため、企業は従来の階層型から、より付加価値が高い領域へと人材構成の“層”をシフトする必要性が高まっている。

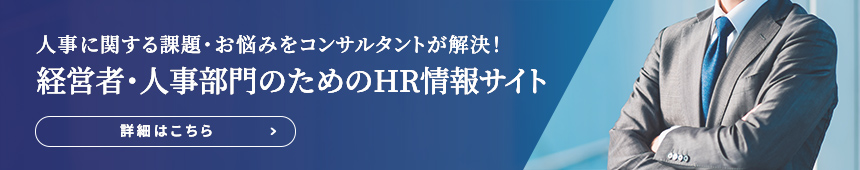

付加価値の高い人材は、新しい価値を生み出す全社視点や未来志向を持って事業を推進・変革できる「戦略リーダー(経営人材)」と、社内外に通用する付加価値の高い専門性を有した「プロフェッショナル」に2分できる。(【図表1】)

【図表1】企業が目指すべき未来の人材育成

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

従来の教育では階層型の人材育成しかカバーできない場合が多く、広い視野と先見性を有した戦略リーダーやプロフェッショナルの育成は難しい。市場価値の高いこれらの人材は、外部からの採用も困難だ。そのため、未来を見据えて付加価値の高い人材を自社で育成する仕組みを検討・実践していくことが、今、多くの企業で求められている。

未来の人材である戦略リーダーやプロフェッショナルには、どのようなスキルや能力が求められているのか。経済産業省がまとめた56項目からなる「意識・行動面を含めた仕事に必要な能力等」の需要を見ると、2015年の時点では「注意深さ・ミスがないこと」「責任感・真面目さ」「信頼感・誠実さ」が上位3位となっていた。ところが、2050年の予測では「問題発見力」「的確な予測」「革新性」が高く求められることが推計されている。さらに、各企業の将来的な事業戦略を見据えて必要となる知識・スキルもある。

さて、近年注目される教育システムの一つに「リスキリング」がある。リスキリングとは、新たに必要となる業務・職務に社員が適用できるよう、職業能力を再開発・再教育することを指す。既存の業務から新しい業務へ転換するための社員の“スキルチェンジ”を目的とし、新たな価値の創造が期待できるのだ。

リスキリングを実施する主なメリットは、①新しい知識・技術の保有者を継続的に輩出することによってビジョン・方針の推進力が高まる、②既存の考えや技術にとらわれない新しいアイデアが生まれやすくなる、③DX人材の育成によって生産性向上が期待できる、④戦略的な人材配置が可能となり採用コストの削減につながる、⑤社員のキャリアアップや活躍の場が拡大することで定着率が向上する、の5点である。

リスキリングは単なる人材力の強化にとどまらず、新事業の立ち上げや、戦略的人材配置などの成果につながる。ただし、ゼロから知識を身に付けることは社員にとって負荷が大きいため、社員に自発的な学びの姿勢がなければ導入は困難だ。

リスキリングを導入する際は、事業戦略に基づいた人事戦略を教育体系に落とし込み、必要なスキルを可視化して、社員を動機付けしながら進めていくことが重要である。

高付加価値人材を育てる人事育成システム

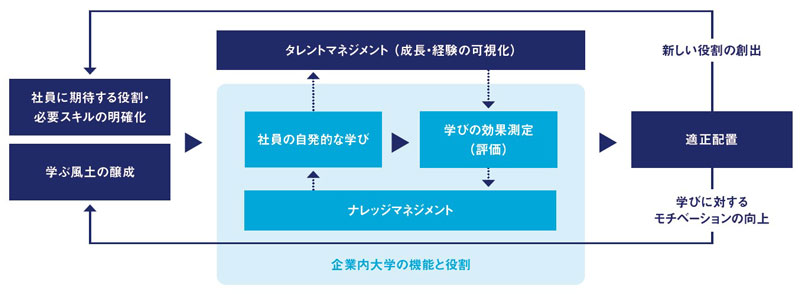

人材育成の“善循環”システムを示したのが【図表2】である。

【図表2】人材育成の善循環システム

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

一人一人の社員に期待する役割・必要スキルが明確化され、組織に学ぶ風土が醸成されることによって、社員の自発的な学びが生まれる。その成果を効果測定(評価)し、適正配置・処遇につなげることで、新たな役割が創出され、学びに対する社員のモチベーションが向上するのである。

さらに、ナレッジマネジメントによって社員の自発的な学びとその効果測定を支えるのが、後述する「企業内大学」の機能と役割になる。

「社員に期待する役割・必要スキルの明確化」については、学ばせるのではなく、自ら学ぶ姿勢を育んでいくことが重要である。そのためには、社員自身に向けられている期待と現状のギャップを社員自らが把握できる環境が必要だ。等級や役職、職種ごとに期待する役割や必要スキルを定義し、それらと連動するスキルマップやチェックシートなどの教育ツールを用いて、定期的に上司から本人へフィードバックすることが効果的である。

「学びの効果測定」とは、社員の学びに対して理解度や実践度、本人のパフォーマンス向上や業績へのインパクトを定量的・定性的に測ることを指す。学習が直接的に社員のパフォーマンスや業務と結び付くことは考えにくいため、社員の行動を成果創出のプロセスとして捉え、スキルの習熟度を実務現場で確認し、フィードバックすることが必要になる。そこで重要なのは、上司が部下の学習状況を把握することと、研修参加者が実務現場で“実践度を測る仕組み”を構築していくことだ。

「適正配置」に関しては、学習履歴を基にした職種の配置転換や客観的な評価による等級格付け、昇進を行うことを指す。特に職種の配置転換については、学習履歴から本人の希望する職種・ポジションに対する知識・スキルを有していると判断できれば、新たな挑戦の機会を提供する仕組みを設けることが理想である。これによって社員はキャリアを自ら切り拓くことが可能であると認識し、より自発的に自身の“ありたい姿”を描き、足りないスキルの学習に励んでいく善循環を生み出すことが期待できる。

個人の知識やスキルを“組織の資産”として蓄積

「ナレッジマネジメント」とは、個人の持つ知識やスキルを“組織の資産”として蓄積・共有することで、社員の学びの効果的・効率的な促進につながる。自社固有のスキルや成功・失敗体験を誰でも知ることができる環境を整備すると、教育の効果は格段に向上する。また、個人が社外で学んだことを組織へ還元する仕組みをつくると、個の成長と組織の成長を連動させることができる。

「タレントマネジメント」とは、人材の“質”をマネジメントする観点から、一人一人の能力や適性・資質・スキルといったタレント(才能)に着目し、個人の能力を発掘して有機的に組み合わせることで、適材配置による組織活性化を促すものだ。職務経験や保有スキルはもちろん、個々の学習履歴を可視化することによって社員が何に興味を持ち、スキル向上を図っているのかを把握できる。人事担当者だけでなく、実務現場の上司も学習履歴を把握できる環境整備が重要なので、LMS(ラーニングマネジメントシステム)の導入が必須となる。

次に「学ぶ風土の醸成」について述べる。風土とは、無自覚に浸透している“空気感”のようなものだが、その土台には全社で意識的かつ継続的に育んできた“価値観”が存在する。人材育成システムの実行によって「学習の成果」「実務の成果」「キャリアの実現」を全て連動させ、社員の学びに対するモチベーションを意識的かつ継続的に高めることで、学ぶ風土を醸成していくのである。

この考えをベースに独自の人材育成システムを構築・運用しているのが、ユナイトアンドグロウ(東京都千代田区)である。コーポレートエンジニアのタイムシェア事業を展開する同社は、人づくりを通じて安定した強いビジネスモデルを築き上げている。

人づくりの大きなコンセプトは“コントロールしない経営”。これを実現すべく、①全員がフラットにつながる組織風土、②評価指標は社員が自身の成長度合いの把握やキャリアアップの指標のみに活用、③「理念に共感している」人材を採用して“性善説”を前提に社員を信用するという一貫した理念の下、制度や環境を整備。同社で働く人材は「顧客への貢献意欲のもと、主体的・自律的に業務に取り組む」と信じ、あえて「会社からは何もしない」ことで社員が自らキャリアを描き、主体的に組織の成長にも向き合うことにつなげている。

企業内大学で教え合い学び合う風土を醸成

最後に、自発的な学びを促進する「企業内大学」の仕組みについて述べる。企業内大学とは企業の中につくられた学校であり、タナベコンサルティングでは「理念・戦略を具現化する人材を体系的かつ計画的に輩出する学習システム」と定義している。

企業内大学の特徴は、「経営のバックボーン」である経営理念・戦略・方針といった経営システムと、「人材のバックボーン」である人材戦略・人材育成計画・人材開発を連動させ、人材の育成・実践・評価と課題(効果測定)を繰り返す機能を持っていること。個々のキャリア形成やスキルアップのために学びたいカリキュラムを自由に選択させ、能動的な学びにつなげていくことが可能である。

さらに「互いに教え合い学び合う風土(学習する組織)」の土台となる点も大きなメリットだ。企業内大学の講師はスキルや知識のあるベテラン社員はもちろん、若手社員でもデジタル関連のノウハウや新入社員に必要な基礎知識などを教えられる。年齢・社歴を問わず、全社員が人材育成に携わることができるのだ。

タナベコンサルティングでは、これまでに全国で約180社の企業内大学設立の支援を行ってきた。従来の教育とは異なるポイントとして共通するのは、自社の成長性・収益性を高めるための戦略リーダーやプロフェッショナルの早期輩出を目的とする点だ。最近では企業内大学設立の目的を「専門性向上」や「経営者人材育成」などに絞り、一般的な階層別研修と切り離して運用するケースも多い。

企業内大学の成功事例として川田建設(東京都北区)を紹介する。同社は国内屈指の実績を持つ橋梁建設会社で、2020年に独自の人材育成システムとして企業内大学「KAWAKENアカデミー」を開校。リアル研修とクラウド学習、キャリアサポートといった多様な観点から複合的な人材育成を進めた結果、一級土木施工管理技師の合格率が飛躍的に上昇した。

導入効果が明確に表れた一番の要因は、全社を巻き込んだアカデミーの運用体制にある。「人財育成部」と、専門人材からなる「KAWAKENアカデミー委員会」の2つの専門チームが運用を統括。講師はリアル研修の担当者を毎年入れ替えながら実施しているため、非常に多くの社員が携わりながらアカデミーを展開している。

また、社員の受講状況を上司とタイムリーに共有し、受講者とその上司から定期的にアンケートで意見を吸い上げてアカデミーに反映するといった仕組みを設け、実務現場が必要とする教材を的確に提供できる環境を整備している。

人材育成システムを単なる研修や教育としてではなく、経営システムの一環として捉えていただきたい。

ゼネラルパートナー

人事制度や教育制度の構築支援、セミナー講師・運営など、人材育成の現場に幅広く携わる。階層別・テーマ別の教育カリキュラム策定から企業内講師育成・研修運用までを支援し、中堅・中小企業の人材育成内製化を実現した経験を多数持つ。人材育成(アカデミー)研究会のサブリーダーを務め、「業績に直結する教育の効果的な運用」を研究中。