現代経営において「顧客創造」は、企業が持続的成長を遂げるための核心的活動である。本稿では、企業独自の「勝ち方」の設計図となる「顧客創造スタイル」の設計と展開、その成果を最大化するための重要なポイントを解説する。

なぜ自社の「型」=「顧客創造スタイル」が求められるのか

市場の変化は加速し、消費者の価値観も「モノ」から「コト」、さらには社会的価値へとシフトしている。この環境下で企業が成長し続けるには、自社の顧客を再定義し、未開拓の顧客層を獲得して、既存市場も含めて開拓する「顧客創造」が不可欠である。

しかし、多くの企業では自社固有の「勝ち方」が明確に描かれておらず、結果として顧客創造の具体的な方向性を示せないまま、営業部門の個々の活動に頼りがちになっているのが実情であろう。

そうなると、営業担当者は既存顧客の維持に追われ、戦略的な新規開拓は「追加業務」と捉えがちだ。短期的なKPI(重要業績評価指標)達成へのプレッシャーも加わり、長期的な視点での顧客との関係構築という本質が見失われやすい。

この構造的課題を克服し、持続的成長を実現するには、場当たり的ではない「顧客創造スタイル」、すなわち固有の「勝ち方の設計図」を確立することが必要となる。

顧客創造スタイルを設計する

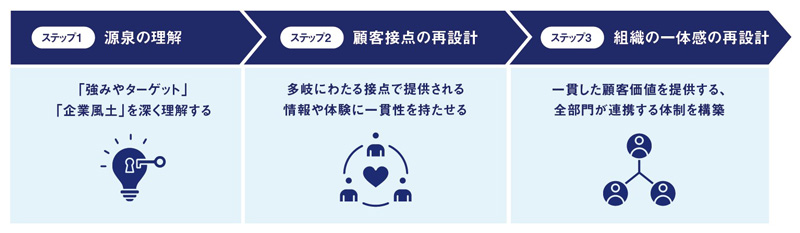

【図表1】のステップで具体的に設計していくことで、顧客創造スタイルは本物かつ持続可能なものとなり、他社には模倣できない独自の競争優位性が生まれる。

【図表1】顧客創造スタイル設計の3ステップ

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

ステップ1:顧客創造スタイルの源泉の理解

まずは、経営者の「思い」である理念・ビジョンを実現するために描かれた、事業戦略で明確になった「自社の強みやターゲット」と「企業風土」を深く理解することから始まる。ここが、顧客創造スタイルの源泉となっている。

ステップ2:顧客接点の再設計

顧客の行動や情報収集手段が多様化・複雑化する現代において、顧客接点の再設計は極めて重要である。広告、SNS、店舗、ウェブサイトなど多岐にわたる接点が存在するが、それらを通じて提供される情報や体験に一貫性がなければ、顧客は混乱し、企業への信頼を損なうことにもなりかねない。

逆に、各接点において顧客が何を求め、どのような状況にあるのかを深く理解し、それぞれのニーズに応じた最適な価値を提供すること。そして、全ての接点を通じて企業から発信されるメッセージに一貫性を持たせること。これらは、顧客との長期的な信頼関係を築く上で極めて重要な要素となる。

ステップ3:組織の一体感の再設計

顧客創造を全社的な活動として推進するには、組織の一体感が不可欠である。各部門が連携せず、情報共有や目標・顧客に対する認識が異なれば、質が高く、一貫した顧客価値を提供することは困難になる。

例えば、マーケティング部門と営業部門のメッセージに食い違いが生じたり、顧客の声を反映しない製品開発が行われたりすれば、顧客の不信を招きかねない。 明確なビジョンやミッションを組織全体で共有し、部門間の壁を越えたコミュニケーションを通じて情報を分かち合う。

そして、顧客への価値創造という共通の目標に向かって全部門が連携する体制を構築することが、組織全体の力を最大限に引き出し、質の高い顧客価値の提供につながり、その結果、顧客創造の成功へとつながっていくのである。

この設計プロセスは、「自社の強みを生かし、どのような価値を、誰に、どう届け続けるのか」「そのために組織として何を磨き、どのように行動すべきか」「顧客の記憶に残る体験(接点)をどう創り出すか」「全社員が自律的に顧客創造へ貢献できる組織(一体感)とはどのようなものか」といった、自社の根幹に関わる問いに答えていくことに他ならない。

顧客創造スタイルの先進事例

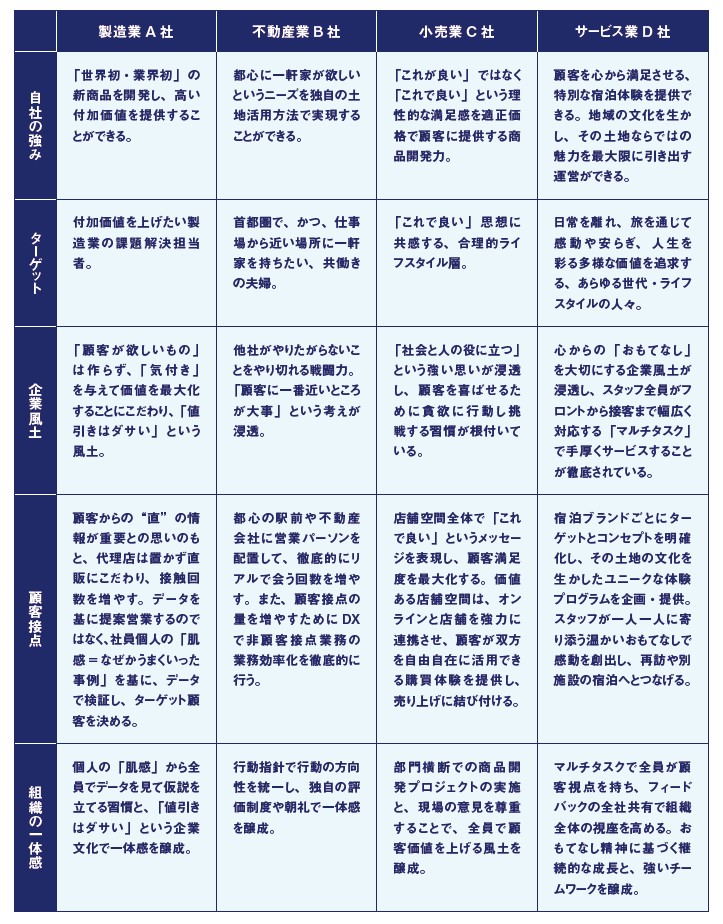

成功している企業は、自社の事業戦略や風土に根差した独自のスタイルを構築し、それによって他社がまねできない顧客との関係性(顧客接点)を築き上げ、それを支える組織力(組織の一体感)を強化している。この独自性こそが、持続的な競争優位の源泉となる。

【図表2】に、売り上げ・利益ともに好調に推移する成功企業の事例を示す。

【図表2】売り上げ・利益ともに好調に推移する成功企業の事例

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

【図表2】の成功事例を参考に、持続可能で他社には模倣できない独自の競争優位性を持った顧客創造スタイルを確立してほしい。

顧客創造スタイルを最大化する

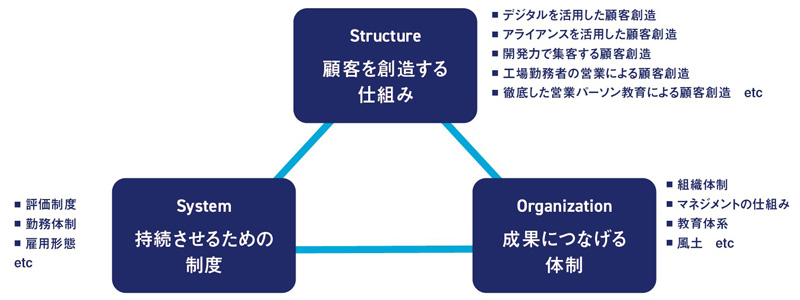

一度確立した顧客創造スタイルも、それで完成ではない。それをさらに進化させ、効果を最大化するためには、組織文化としての定着、人材育成、それを後押しする仕組みや制度による支援、さらにはデジタル技術の戦略的な活用が必要不可欠である。

これらは、築き上げたスタイルを組織の隅々にまで浸透させ、持続的な成果を生み出すための重要な取り組みと言える。顧客創造スタイルは、市場や組織の状況変化に合わせて常に磨き続けるべき、生きたシステムなのである。

明確な顧客創造スタイルとは、企業が「どのような顧客と出会い」「自社の強みを生かしてどのように価値を提供し」「組織としてどう一丸となってそれを実現するのか」という、自社固有の「勝ち方の設計図」を示すものである。

市場の不確実性が高まり、組織内部の変革が求められる現代において、この設計図は進むべき道を示し、顧客創造を全社的な戦略的機能へと転換させる力となる。

自社独自の顧客創造スタイルを構築し、市場の変化や日々の学びを通じて絶えず進化させ続けることこそが、予測困難な時代においても顧客に選ばれ続け、持続的な成長を遂げるための、企業の揺るぎない成長基盤を築く鍵となる。

“顧客創造”に焦点を当てた研究会の活用

30年ぶりにデフレ経済からインフレ経済へと変わった今、自社の価値を正しく認めてくれるファンを新しく創造しなければ、適正な利益を上げながら事業を存続し、成長することは不可能である。

大きく変化した価値観に対応する新しい顧客創造の形を構築するには、顧客創造の位置付けを“営業活動の一環”として営業パーソンに委ねるのではなく、“中期ビジョン実現に向けた活動の一環”として捉え直し、仕組みだけでなく体制や制度まで含めた自社独自の顧客創造モデルを、経営者自らがつくり上げることが必要不可欠となる。

タナベコンサルティングの「顧客創造モデル研究会」では、顧客創造の仕組みだけでなく体制や制度にも注目し、時代に合った“顧客創造モデル”を実現している企業を研究している。

同研究会の「学びのサイクル」は次の通りである。

❶ 優秀企業の視察や講義

各回テーマの成功企業を招き、過程や失敗談も含めリアルな体験を聞く。視察では顧客創造モデルを現場で学び、有用性を直感的に感じる。

❷ タナベコンサルティング基調講義・まとめ講義

各回のテーマについて、基本的な考え方をタナベコンサルティングのコンサルタントが講義。最後のまとめでは、各回で得た情報を総括し、自社に落とし込むための重要なポイントを学ぶことができる。

❸ 自社に落とし込む

最終的な目的は、研究会参加企業が実際に顧客創造を果たすことにある。視察や講義から学んだノウハウで、自社の顧客創造の形をリデザインしていただきたい。同研究会ではさまざまな業界から学びを得られるため、独自性も追求できる。

【図表3】顧客創造を実現するモデル

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

地方銀行にて法人融資渉外・証券営業に従事。タナベコンサルティング入社後は、財務対策・人事処遇制度の構築・事業承継支援など、幅広い分野で活躍。「クライアントの成長発展に貢献する」ことをモットーとし、常にクライアントファーストでコンサルティングを展開。また、若手や次世代リーダー向けの人材育成を得意とし、企業の未来創造に貢献している。