ボトムアップとトップダウン両輪での人材育成が必須

経済産業省「人材版伊藤レポート」(2020年9月)では、人的資本経営実現に向けた3P・5Fモデル※1が提唱されている。その5Fの中でうたわれているのが「動的な人材ポートフォリオ」だ。

動的な人材ポートフォリオとは、環境変化に伴い変動する経営戦略を推進するための人材構成を指す。同計画の策定・運用においては、経営戦略に基づいた必要な人材像の明確化・採用・育成が必要である。とりわけ人材育成においては、あらゆる企業が抱える共通かつ即アクションの求められる重要課題といえる。

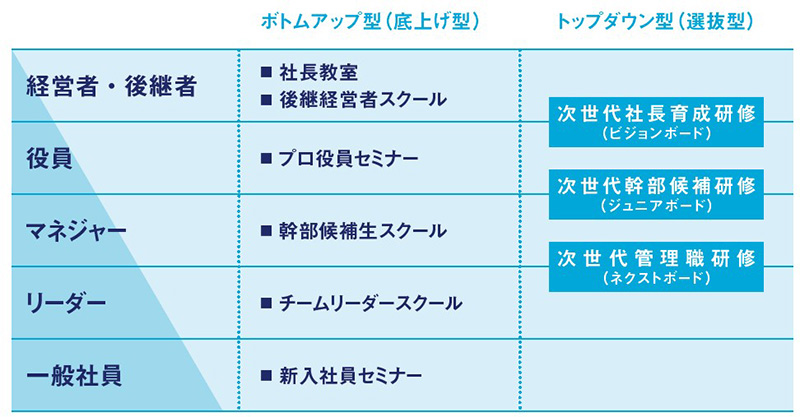

強調したいのは、やみくもに今ある研修の頻度を高めたり、参加人数を増やしたりすれば良いというわけではないことだ。経営戦略に基づき、有限の経営資源下でも“ボトムアップ(底上げ型)”と“トップダウン(選抜型)”両輪での人材育成を戦略的に推し進める必要がある。なぜなら、底上げだけでは時々刻々と変化する環境に適応した経営戦略を推進する次世代の輩出には時間がかかり、選抜だけでは短期目線に終始し持続的成長を支える人材基盤づくりは行えないからである。

通常の階層別研修、いわゆるボトムアップ型研修は、社員の底上げを効果として望むものである(【図表】)。選抜型、いわゆるトップダウン型研修は、サクセッションプラン(後継者育成計画)のベースとなる人材プールを経営主導の下で構築することが目的となる。まずはボトムアップ型・トップダウン型の概要を確認いただきたい。

階層別ボトムアップ型研修

❶ 一般社員層

一般社員層は、主に新入社員、若手社員の2つの研修で捉えることが望ましい。新入社員研修の目的は「学生から社会人への意識改革」である。経営理念の重要性の理解・ビジネスマナー・リーダーシップなど、幅広い基礎的なインプットとアウトプットを繰り返すことが重要である。入社半年後のフォローアップ研修、2年次研修などのカリキュラム拡充を併用しながら社員の主体性を育む。

3~5年目に入ると次のカリキュラムが必要になる。近年は入社5年目までに新卒の約半数が離職すると言われており、その要因は「キャリアプランの不透明さ」という。企業は若手社員のキャリアビジョンのすぐ傍らにいかに自社が存在するかを動機付けする必要があり、「組織貢献」「自己実現」の両面にアプローチするカリキュラムが求められる。

❷ チームリーダー・中堅社員層

本階層は、一般社員層と管理職層の間に位置する現場の主役でありながらも、研修を実施する企業は少ないことが特徴である。中堅社員には3シップ(リーダーシップ・パートナーシップ・フォロワーシップ)の発揮による業績づくりが求められる。他方、企業の目線から言えば、同階層への研修を介して中堅社員に求める成果・役割を再認識させる絶好の機会である。

❸ マネジャー・役員層

自社を取り巻く環境に適応した経営戦略を全社的に遂行するのが本階層である。企業が「環境適応業」であり続けるには、本階層の人材が率先垂範でアクションを起こしていかなければならない。そのために必要なものが「事業センス」と「経営センス」である。この2つを先鋭化させ、総合力を高める研修カリキュラムの設計が必要となる。しかし、企業における運用の実態は、新任管理職研修が中心であり、新任以降の管理職・役員向けの研修を実施できていないケースが大半である。

直近1、2年でこの階層の研修のオーダーが急増している。背景には、VUCA時代※2においては一般社員以上に経営幹部の意識変革・リスキリングが重要課題だと、企業が再認識しつつあることが見え隠れしている。

❹ 経営者・後継者層

経営者・後継者層向けの総合的な研修カリキュラムは多くはない。タナベコンサルティングには「後継経営者スクール」「社長教室」といったカリキュラムが存在する。経営者・後継者層には、外部環境や経営の原理原則、経営者リーダーシップなど経営全体に触れる内容が求められる。また、昨今はグループ経営やM&Aなどの経営技術を駆使する必要があるため、グループ会社・関連会社社長向け育成のテーマも増えている。

階層別トップダウン型研修

当社が提唱する階層別トップダウン型研修(選抜型教育)は3階層に分かれる。(【図表】)

【図表】ボトムアップ型とトップダウン型研修の全体像

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

❶ 次世代管理職研修

次期管理職候補を一般社員・リーダー層から広く集め、リーダーシップの要諦・マネジメントの基礎を軸としたカリキュラムで展開する。当社は同階層に向け、ネクストボードと称したプログラムを提供している。

❷ 次世代幹部候補研修

現係長・課長・次長クラス(各社によって異なる)から選抜されたメンバーで編成される。当社ではジュニアボード(以降、JB)と称し、年間100社程度を運営している。同研修は、教育型JB、実践型JBの2つに分かれる。教育型JBでは、MBAのような経営全般テーマを取り扱い、各社に合わせたカリキュラムにカスタマイズして運営を行う。アウトプットは、部門別中期経営計画が一般的だ。

実践型JBでは、次年度から運用する新中期経営計画の役員陣への答申、10年先の長期ビジョン検討など、経営の根幹に当たる部分を次世代で検討するケースが多い。

❸ 次世代社長育成研修

各社によって大きく運用形態が変わる。例えば、次期取締役選任に向けたサクセッションプランの一環として展開するケース、活発化するM&Aを背景にグループ企業社長の育成を目的とするケース、タフアサインメント※3の一環で新規事業立案を行い、その後の立ち上げまで連動するケースなどさまざまである。共通項は、「次期経営者」を輩出するための経営者リーダーシップを、自社らしさとともに伝播する点にある。

全体最適で階層別研修をリデザインする

本稿では、階層別研修のボトムアップとトップダウンの両輪での展開の必要性を提唱してきた。各研修を部分的にすでに運用している企業も多いことだろう。しかし、すべてを網羅的に設ければ良いというものでもない。

人的資本経営時代の中、自社が向かうべき方向を明らかにし、「育つ・育て・育む」土壌をつくれるか否かがポイントである。その手段として階層別研修を全体最適で創り上げることが企業に求められている。

※1 経営陣が主導して策定・実行する人材戦略について、3つの視点、5つの共通要素を整理したもの

※2 物事の不確実性が高く将来予測が困難な状況

※3 経営人材の育成を目的として、本人の実力以上の困難な仕事を任せるマネジメント手法

ストラテジー&ドメイン ゼネラルパートナー

不動産コンサルティング会社にて営業兼コンサルタントとして一線で活躍。約1000社の小売・サービス・流通業へ不動産活用・コスト削減を提案。タナベコンサルティング入社後は、営業戦略・事業戦略に関するコンサルティングに従事。マーケティング・新規事業開発を得意とし、事業性評価・ビジネスデューデリジェンスなどのプロジェクトも手掛ける。