高橋 泰行氏

ピエトロの3つの独自性

ピエトロは、1980年に福岡市中央区天神のパスタ専門店「洋麺屋ピエトロ」として創業した。レストランで提供していたサラダのドレッシングが好評を得て、お客さまのお声から店頭で販売を開始したことがピエトロドレッシング事業の始まりである。現在では、ドレッシングだけでなく、パスタソースなど複数の事業を展開している。

創業者は村田邦彦であり、私は2017年4月に2代目社長として就任した。社員が付いてきてくれるのか、不安を抱えながら1年間悩み続けた。その中で、創業者から引き継いだ「変えてはならないこと」と「変えるべきこと」の見極めが重要だと痛感した。

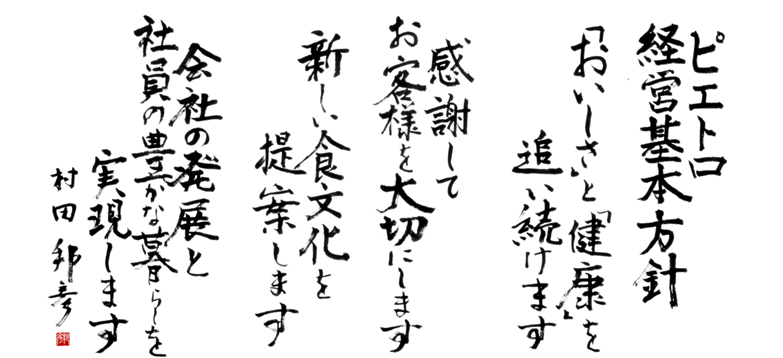

まず、変えてはならないものの1つが、ピエトロの「経営基本方針」である。この経営基本方針は村田が制定したもので、内容は次の4つだ。

出所:ピエトロ講演資料

私はこの経営基本方針に強く共感しており、今も会社経営の柱としている。また、村田の言葉をまとめた語録である「PIETRO SPIRITS」も社内で大切にしている。その中でも、ピエトロが特に重視してきた3つの姿勢がある。

⑴ 嘘やごまかしは絶対にしない。

⑵ 商品を売っていくだけでない。ピエトロファンを作っていく。

⑶ 平凡な会社は生き残れない。唯一無二のピエトロを。

特に、最後の「唯一無二のピエトロを。」について、私自身が考えた当社の独自性は大きく3つに分けられる。

1つ目は、ピエトロのはじまりが、お客さまの「おいしい」という笑顔が直接見える、たった36席の小さなレストランにあることだ。ドレッシングをはじめとするほとんどの商品は、レストランで提供したメニューを出発点として生まれてきた。「ピエトロの全ては、レストランから生まれている」と言っても過言ではない。

2つ目は、自社製造工場を“大きな厨房”と位置付け、レストラン生まれの企業として、人の手を大切にした製造を行っていることである。ピエトロは製造を外部に委託せず、全てを自社の工場で一貫して行う。商品開発担当の中にはレストランのシェフもおり、他社とは一線を画す体制を築いている。

3つ目は、「エンドユーザーであるお客さまが見える経営」の重視である。ドレッシングは小売店でも販売するが、直販店や自社通信販売では現在もお客さまへの直接の販売を続けている。また、新入社員研修では必ず、レストラン店舗での接客や小売店での試食販売を経験させるなど、お客さまと直接対話する機会を設けている。

ピエトロが目指す「ファンベース経営」

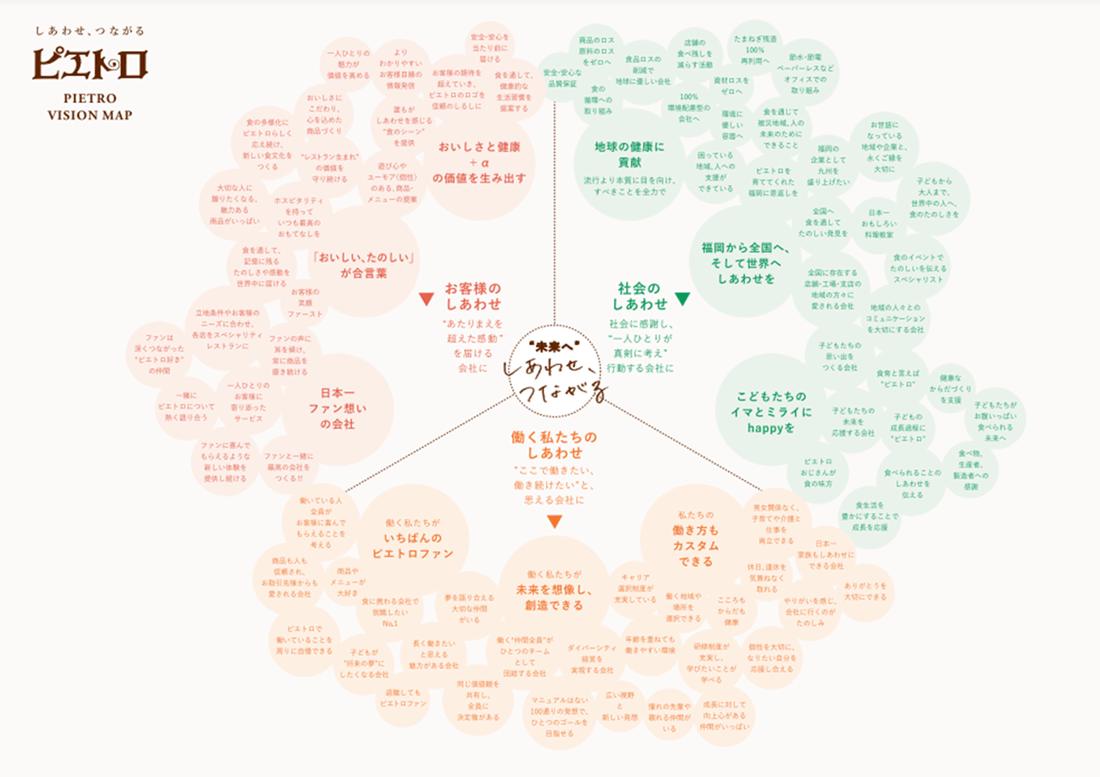

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、社員のほとんどは自宅待機となった。この機会を活用し、「コロナ禍後にどのような企業でありたいか、どのような仕事をしたいか」というテーマで、全社員を5、6人のグループに分けて議論する場を設けた。その結果、約1年をかけて完成したのが「PIETRO VISION MAP」である。

出所:ピエトロ講演資料

2000件以上の意見が集まったが、社員が思い描く方向性はおおむね一致していた。特に特筆すべきは、「ファン」という言葉が数多く見られた点である。当社ではファンを、「企業やブランド、商品が大切にしている『価値』を支持している人」と定義している。

ファンの声に真摯(しんし)に耳を傾け、事業に生かす。そして、ファンの方々へさらなる感動を提供することで、ファンの輪を広げ、ともにピエトロの未来を育てていく。こうした積み重ねによって、当社に関わる人全ての幸せにつながると考えている。この思想こそが、「ファンベース経営」である。

出所:ピエトロ講演資料

反対に、ファンベース経営ではない考えは何かというと、「価格競争」「安売り」である。参考とした考え方が、「価格競争型経営からの段階的決別」だ。

当社も過去、価格競争に飲み込まれていた時代もあった。しかし、「ピエトロファンを増やす」という視点に立てば、実際のファンは値下げや安売りがなくても来店してくれるはずである。そういったファンを大切にすることで、価格を下げずともお客さまに選んでいただけると考えた。

安売りの問題点は、他社との価格競争から逃れられない点にある。結果として、「以前は安かったのに」という不満につながり、お客さまと価格で向き合うことになりかねない。これは「ファンを増やす」という当社の目標とは逆行する。

当社としては、ファンの方々に心から喜んでいただき、価値観を共有することで選ばれる存在であり続けたい。そのために何ができるかを考え、次の4つを実行に移した。

⑴ ファンイベントの開催

ファンイベントを開催し、ファンと社員が直接会話する機会を設けた。ファンの方から直接意見をいただくことで、新しい取り組みに生かすことができることに加え、その中で、ファンの皆さまに「ピエトロ愛」あふれる社員の存在を知っていただき、一緒に交流することで、よりファン度を高めることができている。

例えば、「多種多様なドレッシングを購入前にレストランで試してみたい」との声をいただき、実際にレストランのサラダと一緒に提供したところ、非常に好評を得た。ファンとの交流から生まれる意見を事業に組み込む重要性をあらためて実感している。

⑵ お声会議

「お声会議」は、お客さまから寄せられる声を、関係部署が集まり全社の声を集約・分析、その内容を全社で共有・活用するための仕組みである。お客さまからの指摘については、「いつまでに改善するか」という具体的な計画まで落とし込んでいる。レストランや工場など各現場へ共有することで、自部署だけでなく「ピエトロ全体」としてどのような声が寄せられているかを全社員が把握できる点が重要である。

⑶ ピエトロホームタウン

オンライン上でファンが集う場所として、「ピエトロホームタウン」というファンコミュニティサイトを2024年に3月に立ち上げた。

出所:ピエトロ講演資料

特長的なのが、サイトに集まったファン同士がつながりコミュニケーションの場となっている点だ。

2020年に前身のサイトをスタートしたが、手間も時間もかかり、短期的に売り上げにつながる取り組みではない。しかし、当社が重視するのは、数字では測れない価値である。成果は目に見えづらいが、ファンコミュニティーがあることで、「ピエトロ」というブランドを深く愛し、応援してくれるお客さまが増えていることは手応えとして感じている。

そして、ファンの声に直接触れた社員が、自社への愛着を深めてくれるという好循環も生まれる。この好循環こそが、社員の働きがい創出にもつながっている。

「オーケストラ経営」の実戦

企業は成長し続けなければならない。しかし、「企業」という名の個人は存在せず、その成長は全社員一人一人の成長によって成り立つ。

この考え方の根底には、「オーケストラ経営」という考え方がある。これは、生まれも育ちも、得意不得意も異なる人々が、それぞれの楽器を奏でて一つの楽曲を創り上げるオーケストラのように、企業経営においても個々の違いを認め合い、お客さまに喜んでいただくという一つの目的のために力を合わせるべきである、という考え方だ。

社員にとって何より重要なのは、「一体感のある組織」と「現場第一」の姿勢である。その実践例として、管理部門は現場をサポートする役目であるとの考えに基づき、「管理本部」の名称を「サポート本部」へと変更した。

当社の事業は、さまざまな雇用形態の社員によって成り立っている。契約形態が違うだけで、同じ目標に向かう社員であることに変わりはない。そのため、アルバイトやパートタイマーを「パートナー社員」と呼称している。

加えて、社内では役職にかかわらず、基本的に全員を「さん」付けで呼ぶ。役職を過度に意識することなく、コミュニケーションを活発化させるのが目的で、新入社員も上長に対して「さん」付けで呼ぶ文化が根付いている。

創業者である村田の「毎日20回『ありがとう」と言うように心掛けてほしい」という教えも実践している。社内に「感謝の風土」を築き上げ、全社員が互いに感謝の気持ちを持つことが、働きやすい会社につながると考えている。

当社の売上高は111億3502万円(2025年3月期)と、企業規模は決して大きくない。しかし、その中で社会に対してできることを実践する一環として、レストランで使用する箸をプラスチック製から地元九州の熊本県産の竹箸に変更した。

ほかにも、社会貢献活動の一つとして、10年以上前から全国の幼稚園や保育園を訪問し、子どもたちの野菜嫌いを克服するための食育活動も行っている。2024年度は福岡県内の保育園を中心に13園で活動を実施した。目の前で、自社商品を使って楽しみながら野菜を食べる子どもたちの姿を見ることができる体験は、社員にとっても学びの多い貴重な機会となっている。

ピエトロの事業部別成長戦略

企業である限り、利益を追求し続けなければならない。ここでは、ピエトロが事業別に描く成長戦略を説明する。

レストラン事業

ピエトロにおいて最も重要な資産は「人」である。飲食業界では困難とされる連休取得について、当社では社員に5連休の取得を奨励し、心身をリフレッシュする機会を設けている。休暇明けの社員のパフォーマンスは高く、店舗全体の生産性向上につながっている。

重要なのは、「休んではいけない」という雰囲気をつくらず、誰かが休暇を取っても現場が問題なく運営できる体制を築くことである。こうした考えに基づき、社員が働きやすい環境づくりも継続している。

また、レストランの新規出店は年間2、3店舗程度にとどめ、急速な店舗拡大による品質低下が起こらないよう細心の注意を払いながら展開している。

ドレッシング事業

すでに認知率が高く・利用者も多いドレッシング事業で大幅な増益を見込むことは容易ではない。しかし、お客さまの期待に応え続けるとともに、新たな挑戦も進めていく方針である。その一環として、季節限定ドレッシングを開発・販売するという業界でも類を見ない戦略を実行している。今後も、レストラン事業の展開と連動させながら、ドレッシングの販売数を着実に増加させていく。

パスタ事業

レストランで提供している経験を生かし、パスタソースの販売を行っている。麺にあえるだけの個食タイプは、やや高価格帯ながら好評を得ている。レトルトタイプについても、レストランの品質と遜色ない具材感のあるソースが完成し、他社製品との差別化が実現できた。また、レストランで使用しているパスタ(乾麺)の販売も2019年に開始した。

冷凍事業

「家庭で本格的なパスタを手間ひまかけずにすぐ食べたい」というお客さまの声に応え、冷凍パスタを開発した。ピエトロブランドの名に恥じない品質を追求する中で、冷凍食品でアルデンテ(パスタを茹でた時に、中心に少し芯が残る程度の歯ごたえのある状態)の食感を再現することは極めて難しく、開発には約3年を要した。発売から10年ほどたつが、ここ数年で売り上げは非常に好調に推移している。

スープ事業

スープ事業も、レストランで提供していたメニューの商品化である。粉末タイプが主流の市場において、400円前後のレトルトスープが小売店で広く受け入れられるのは難しいと判断し、さまざまなシチュエーションに対応するギフト用としてECサイトを中心に2019年から販売を開始した。

デリカ・フードサービス事業

主に、BtoBサービスとしてスーパーマーケットで販売される総菜の製造を支援する事業である。ピエトロの商品は比較的高価格帯のため、当初大きな売り上げは見込んでいなかった。しかし、「価格よりもおいしさを重視したい」という顧客層の支持を得て、想定を上回る実績を上げている。これまで培ってきた製造技術と、ブランドの象徴である「ピエトロおじさん」というブランドキャラクターのイラストを活用し、事業を展開している。立ち上げから間もないが、今後に期待している事業である。

また、国内の人口減少を踏まえ、海外進出も段階的に開始している。アジア市場へは日本で製造した商品を、米国市場へは現地で製造した商品を供給するなど、地域に応じた戦略を推進しており、10年後、20年後を見据えた布石を打っている段階である。

中長期経営への布石

現在の製造工場は約35年稼働しているが、新たな工場の建設を開始した。3拠点に分かれていた工場機能を集約し、お客さまやファンが集う場所となることを願い、「ピエトロファクトリーパーク」命名した。

商品製造機能はもちろん、工場見学コースやレストラン、ピエトロ商品を販売するショップなども併設し、ファンベース経営を体現する場を目指す。

出所:ピエトロ講演資料

事業環境が変化する中、既存の商品に加え、新商品の売り上げをいかに伸ばしていくかが今後の重要な課題である。

これまで、利益が上がらない事業であっても、そこにファンがいる限り撤退することはなかった。しかし、これからはそうした分野においても利益を確保できる体制を構築することを、今後10年の目標として掲げている。

ファンベース経営を軸とし、ピエトロのファンを創出し続けていく。これらの活動が売り上げに結び付くまでには時間がかかることも承知している。しかし、年輪を刻むように、時間はかかっても着実にファンを増やし、未来のピエトロの成長につなげていきたい。