藤﨑 忍 氏

「絶滅危惧種」と言われたドムドムの復活へ着手

ドムドムハンバーガーは、1970年創業の日本で最も古いハンバーガーチェーンである。創業当初、ドムドムはダイエーグループが基盤となり、400店舗以上展開していた。しかし、運営会社である当社が2017年に事業承継を受け、再スタートを切った当時はわずか36店舗。「絶滅危惧種」とも言われる中、再生に取り組んだ。

現在の店舗数は、ドムドムハンバーガーが28店舗、読売グループとコラボレーションした「ジー・ドムドム」が1店舗。従業員は約300名で、その多くがパートとアルバイトだ。

私はこの会社に入社して9カ月で代表に就任。前職は東京・新橋で居酒屋の経営をしていた。実は短大卒業後、39歳まで専業主婦であり、その後SHIBUYA109内のセレクトショップに雇われ、専務まで昇進して年商を倍に伸ばした経験がある。

居酒屋を経営していた際、親会社であるレンブラントホールディングスの専務(現社長)がお客さまとして訪れたことがきっかけで、ドムドム再生のお手伝いを依頼された。最初は顧問契約であったが、数カ月後には社員として迎えられることになり、50歳で転職を決意した。

入社後は、商品開発や接客指導など、さまざまな業務を担当。4カ月で東日本のスーパーバイザーに任命され、現場の課題に取り組んだ。しかし、その際に会社の財務状況が大きな赤字であることを知り「このままではいけない」と強く感じた。

再生のためには社内に明確なビジョンが必要だと感じ、当時の専務に「意見を言える立場にしてください」と直訴した。最初は断られたが、粘り強く提案を続けた結果、熱意が伝わり代表取締役に就任することになった。

事業再生に向けた課題と取り組み

入社9カ月で社長に就任した私に対し、スタッフは大変不安だろうと思い、何よりも信頼関係の構築に注力した。

私が最初に取り組んだのは「社内風土の改革」である。具体的には、「信頼関係の構築」と「和をもって事を運ぶ」ということだ。そのために、現場の声をしっかり聞き、本部の方針を現場に丁寧に伝えることから始めた。例えば、新商品発売やポイントカードの導入についても、ただ通達するのではなく、「なぜやるのか」をしっかり伝えるようにした。

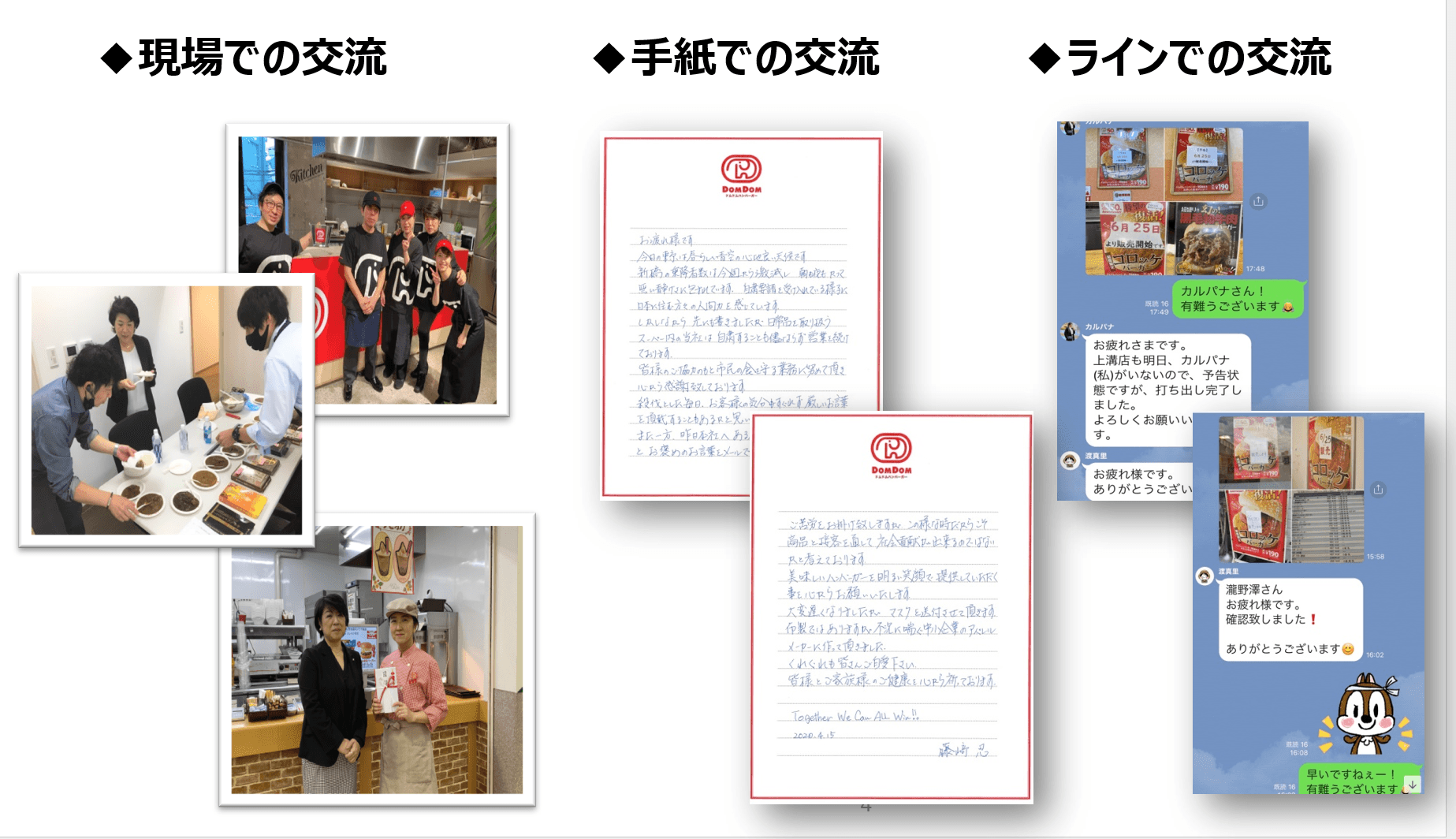

また、私自身も同じユニフォームを着てスタッフと一緒に働いた。スタッフの意欲を引き出す取り組みや、手紙やLINEを用いたコミュニケーションも活用し、気軽に連絡が取れる関係性を築いた。こういった積極的なコミュニケーションを取ることで、現場との距離を縮めるように努めた。

特にLINEは、情報共有のスピードを上げ、スタッフ間の好事例を共有する場としても機能した。こうした日々の積み重ねが、スタッフの思いや会社の方向性の理解へとつながった。

スタッフとの信頼関係構築に向けて、現場や手紙、ラインなどを通じたコミュニケーションを徹底的に行い、現場との距離を縮めていった

次に、「独自性の模索」である。

当社のような中小チェーンは、大手と同じ土俵では戦えない。最大手3社で業界の90%以上を占めているのが現状で、売上高で遠く及ばない私たちは、独自性を模索し、強みを伸ばしていく必要があると考えた。

そこで、かつての反省から、営業力の低下を補うために、原価率や人件費率、QSC(Quality:メニュー品質、Service:接客品質、Cleanliness:清潔)といった基本を徹底し、店舗の足腰を強化した。その上で、従来のスーパーマーケット内店舗という立地のみに頼らず、より幅広い層との接点を持つべく、積極的に外に出る戦略を取った。

まず、2018年10月に声優の田村ゆかり氏の音楽イベントに出店した。これには、消費者の方とコンタクトを取ることと、SNSでどのように情報が拡散されていくのかを知るという2点の目的があった。取締役会では反対されたものの、イベント参加者にはSNSに強い方が多い傾向があると思っていたため、限定バーガーを開発し販売した。ありがたいことに、イベント参加者にSNS上で拡散いただき、完売することができた。

これをきっかけに、さまざまなイベントに出店し、多くの方とコミュニケーションを取ることに努めた。そして、各イベント限定のバーガーを販売し、SNSにて拡散されることにより、さまざまな反応を知ることができた。

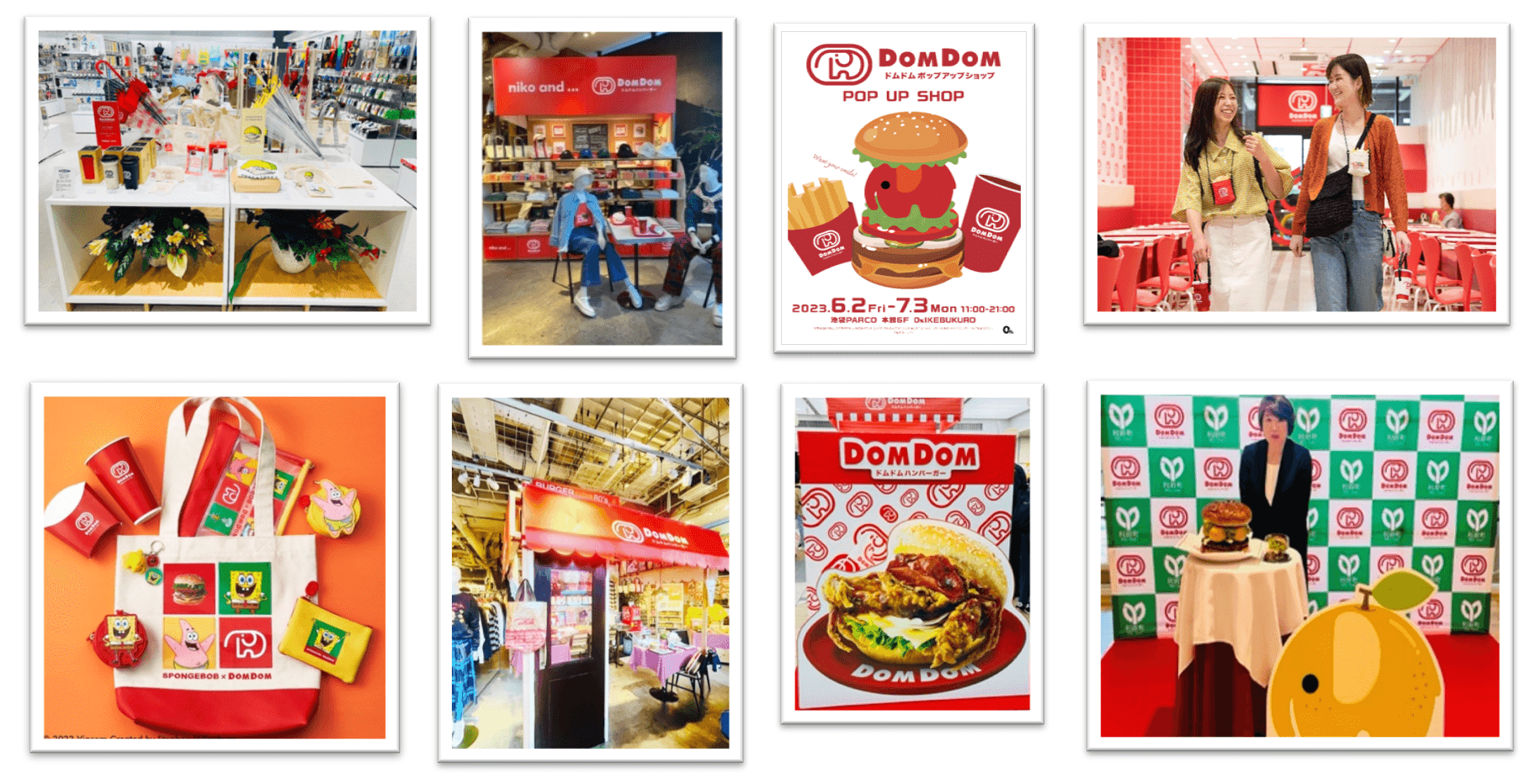

また、他業種企業と協業コラボを多く行った。FRAPBOIS(フラボア)との例を挙げると、Tシャツやワンピース、小物類を含めたコラボアイテムを作成いただき、店舗のコーナーで販売していただいた。

この協業コラボはIPビジネスであり、ライセンスフィーを先方から頂くだけで、商品の製造や在庫管理を行わなくて良い。協業企業に販売や宣伝をしていただける。

今までコミュニケーションが取れていなかった消費者の方と関わることができ、当社の「どむぞうくん」というアイコンキャラクターがどのように世間に認知・評価されるかについて、お金をかけずに知ることができたのが大きな収穫である。

ドムドムバーガーは、お客さまとスタッフに愛されているブランドであることを改めて実感することができた。

スタッフと交流を重ね、コアコンセプトを決定

社内のスタッフとの関係性の構築や他社との交流を経て、自社のコアコンセプトの決定をした。それが以下の2点である。

1. ブランドを育むことが重要。そのブランドはお客様・スタッフの人生に寄り添い並走し共感・共存することで構築する。

2. 美味しいはお客様との最低限のお約束。

1点目に関しては、当社から顧客への一方通行のブランディングではなく、顧客と当社で一緒にブランドを作り上げていこう、ということだ。2点目に関しては、おいしいのは当たり前のこととして、それ以上の付加価値のあるものを提供し続けるということである。

このコアコンセプトに関して、2020年コロナ禍でのマスクに関する事例がある。

マスクが不足していた当時、どむぞうくんの刺繍を施したスタッフ用の布マスクを作成した。この余剰分を店頭レジ横で販売したところ、お求めいただいたお客さまにSNSで拡散いただき、店頭やカスタマーセンターが混乱するほど反響を得た。当社は店舗が少ないため、顧客にECサイトを望まれたが、企業形態的にECサイトを所有していなかった。

しかし、当社のコアコンセプトにもある「お客様に寄り添う」という考え方から、マスクを遠方の方々にも販売する運びとなり、10日間でサイトを構築し販売した。結果、17万枚ものマスクをお客さまのお手元に届けることができた。

この機会がきっかけとなってEC物販事業を開始し、現在は1店舗当たりの売り上げを上回り、総売上額の7%を占めている。

また、丸ごとシリーズというハンバーガーシリーズの販売を開始した。

例えば、「丸ごとカマンベールバーガー」は、カマンベールチーズを横半分に切り、その中に具を挟んだもの。一方の、「丸ごとカニバーガー」という商品は、バンズの中にソフトシェルクラブというカニを丸ごと唐揚げにしたものが入っている。こういった顧客の期待を上回る「おいしい」ものを作っていく。値段や見た目、オペレーションという最低限の約束事を守り、ファストフードの常識にとらわれずに新商品の開発をしている。

顧客の期待を上回る「おいしい」ものを作っていこう、との理念に基づき生まれた「丸ごとシリーズ」。ファストフードの常識にとらわれない新商品開発を実行している

ドムドムバーガーでは、普通のハンバーガーショップではできない複雑なオペレーションを少人数で行えている。これは、上長やスタッフ間で教育やコミュニケーションができているからだ。

このような独自性を持った事業を行ったところ、2021年3月期に黒字化し、2025年3月期も少しずつ黒字が増えていっている状態だ。

愛され続けるブランドであるために

今まで愛されてきたドムドムバーガーというブランドを、どうしたら今後も愛し続けてもらえるか。そのために何をするべきかを検討した結果、オペレーションよりも独自性を持った商品を投入することにした。具体的には、毎月新商品のハンバーガーを販売することで話題を呼び、この新ハンバーガーを目当てとした顧客の来店を増やしている。

オペレーションよりも、独自性やクオリティーを重視した商品を投入。毎月の新商品ハンバーガーが話題を呼んでいる

この月一度の新ハンバーガーは、商品企画、広報、そして何より現場のオペレーションががらりと変わるものであり、本当に大変な業務となっているが、全社一丸となって行うことで成功している。

「月に一度おいしいハンバーガーを食べに行こう」という顧客の思いを違えてはならないという思いを持って実施しており、こういったことを積み重ねることで顧客との信頼関係を強化していきたい。

また、さまざまなポップアップショップを含めたIPビジネスを今後も行っていくことにより、外食業界以外の顧客とコミュニケーションを取り続けていきたいと思っている。

当社のアイコンキャラクターの商品として「どむぞうくんとなかまたち」というぬいぐるみシリーズがある。このぬいぐるみシリーズを通じて、顧客への商品提供だけでなく、SNSを通してメッセージを受け取ることで顧客と対話を行い、新しい商品開発につなげていくことができた。お客さまとやりとりを行える関係性を構築できている、珍しいケースである。

企業・イベントコラボでの出店やグッズ販売を積極的に実施している

当社のSNSアカウントは、「とにかく知ってもらうこと」を優先しているのではなく、ドムドムバーガーが本当に好きな方たちにフォローいただいている。一般的なSNSの活用方法ではなく、人と人との関わり合いと同じように当社のブランドを知ってもらい、拡散してもらおうという考え方で、顧客を増やしている。今後もSNSを通じ、顧客との対話を行っていく予定だ。

今後も出店は続けるが、当社はオンリーワンを目指したいと思っている。

ただ店舗数を拡大していくのではなく、顧客に「ドムドムバーガーはオンリーワン」と思っていただけるようなブランドにするために出店を続けていきたい。顧客とスタッフが望むのであれば売上高を増やすことも考えるが、それはあくまでも喜んでもらうためのもの。「会社が儲かるために行うものではない」と、私は自社に対して思っている。

あらためて、当社の復活の背景には何があったのか。私が思うに、「自身の働きがい」と「高いモチベーション」を持つ仲間とのチーム力が何よりも大きい。「心の満足度」から生まれる「働きがい」と「高いモチベーション」はイノベーションを生む。

イノベーションと言うと、とても大きなことのように感じるが、ちょっとした気遣いをしてくれる、そういったスタッフと仕事ができることが何よりもイノベーションにつながったと考えている。

最後に、復活の根底に何があるのか。それは「顧客やスタッフの気持ちを察する」という、「思いやり経営」である。

顧客満足度や従業員満足度を何よりも自社の真ん中において、これからも経営していきたい。また、これからも思いやり経営で顧客を笑顔にすることや面白いこと、楽しいことにチャレンジしていきたいと思っている。

※画像出所は講演資料