関山 正勝氏

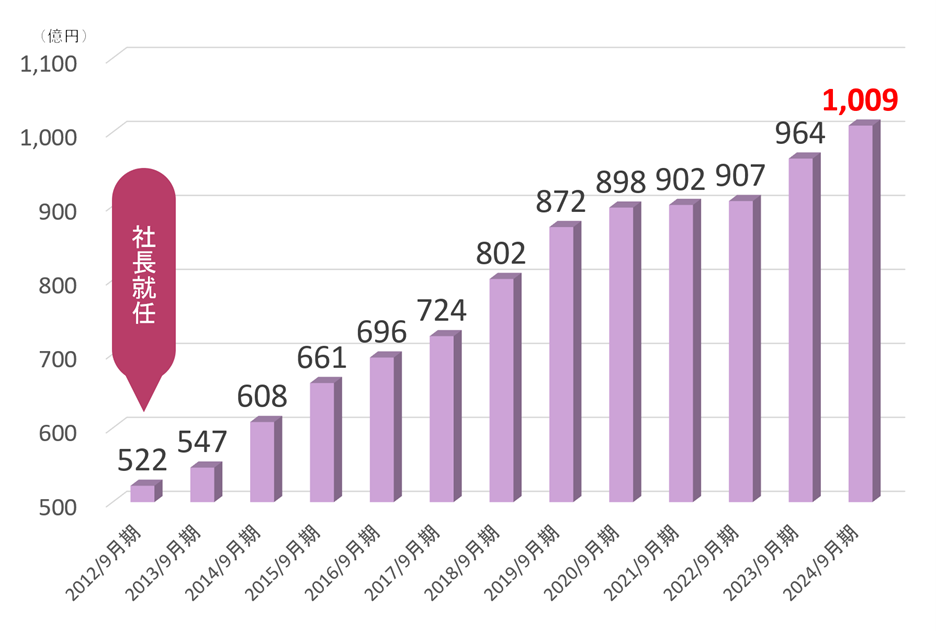

売上高は10年超で2倍に成長

日建リース工業は、建築現場向け資材のレンタルが本業である。例えば、建物を建設する際の足場資材の貸し出しを行っている。また、橋梁を作る際に、コンクリート製の橋梁が固まるまで支える支柱や、建設現場にある仮設事務所、事務所内で使用する机やいすなどのレンタルも行っている。その他、物流会社で使う保管用機器やパレットなどの運送用機材、介護用ベッドや車いすなどの福祉用品のレンタルも行っている。

当社はこのように、建設に関するさまざまなもののレンタルを主な事業としている。創業は1967年で、2025年は創業58年目。グループの売上高は2024年9月期で1009億円、従業員数は2000名超である。レンタル品の保管ヤード数は245拠点あり、海外ではベトナムやミャンマー、タイ、フィリピン、バングラディシュ、韓国、台湾、インドネシアに拠点がある。

私が社長に就任した年度(2012年9月期)の売上高は522億円だったが、2024年9月期には1009億円と、10年超で2倍に成長させることができた。成長率は平均で年5.64%になる。

出所:日建リース工業講演資料

私は数多くの資格を保有している。国家資格である中小企業診断士や社会保険労務士のほか、MBA(経営学修士)や事業構想修士、ロジスティクス管理2級、福祉用品専門相談員、簿記2級、ITコーディネーター、小型船舶1級を取得した。それ以外にも寿司アカデミーを修了し、現在は新規ビジネスのために、映像学院に通っている。

中小企業診断士の資格取得から学べること

中小企業診断士になるには、経済学や財務、企業経営理論、運営管理、経営法務など、経営の基礎を学ぶ。実務というよりは学問である。例えば、経済学を知っていると、経営判断に役に立つ。

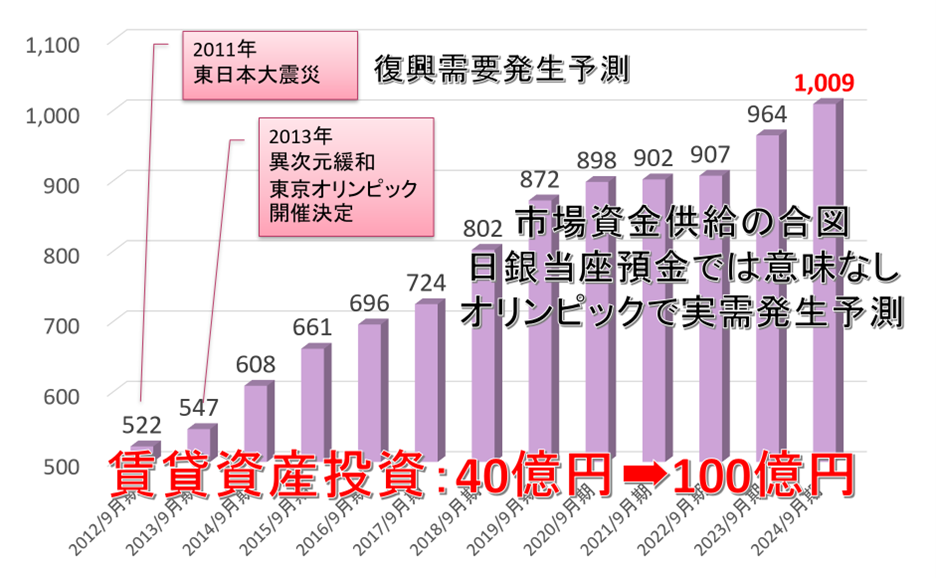

経営を引き継ぐまで20~30年ほど、当社の売上高は500億円で横ばいであった。ところが、社長就任時、レンタル品の投資購入額を年間40億円から100億円へ増加させた。この理由は、2011年に発生した東日本大震災からの復旧・復興事業需要に応えるためだった。

また、2013年は日銀が大規模な金融緩和政策(異次元緩和)を表明し、東京オリンピック・パラリンピックが決定した年である。ここで、前回の東京オリンピック時に建設した施設の建て替え需要が発生するだろうと推測した。

出所:日建リース工業講演資料

もし経済学を知っていれば、ここで実需がついたという判断になる。現代は基礎的な経済学・経営学や成長戦略・経営戦略の立て方は知っていて当然であり、知っていることが前提での戦いとなる。

経済学には潜在成長率という指標がある。潜在成長率とは、資本や投下労働力が100%活用できた場合にどれだけ成長できるかというもので、現在の日本は1.0%以下だ。成長の源は投下した資本と労働力であるため、どれだけ投下資本を増加させるかが企業の成長において重要である。

私は40億円ほどだった賃貸資産投資金額を最大で200億円まで増やした。社長就任から10年ほどで累計2000億円ほどになり、そのほとんどがレンタル資産の購入費である。

また、従業員数も2倍に増やした。結果、売上高も2倍になった。このことからも、経営とは経済学の応用だということが分かるだろう。

また、当社の売り上げ成長率は年5.0〜5.6%であるが、発生した利益は分配せずにそのままレンタル資産への投資に回している。言い換えれば、定期預金を複利で運用するようなものである。複利で計算すると、当社の“年利”は8%となる。利益を元本(資産)にきちんと組み込んでいけば、年利8%の場合、10年で資産は2倍になる計算だ。

私はこの「複利の力」をあなどってはいけないと考えている。儲けた利益はきちんと元本(資産)へ投入するという考え方も、経済学が教えてくれたことだ。

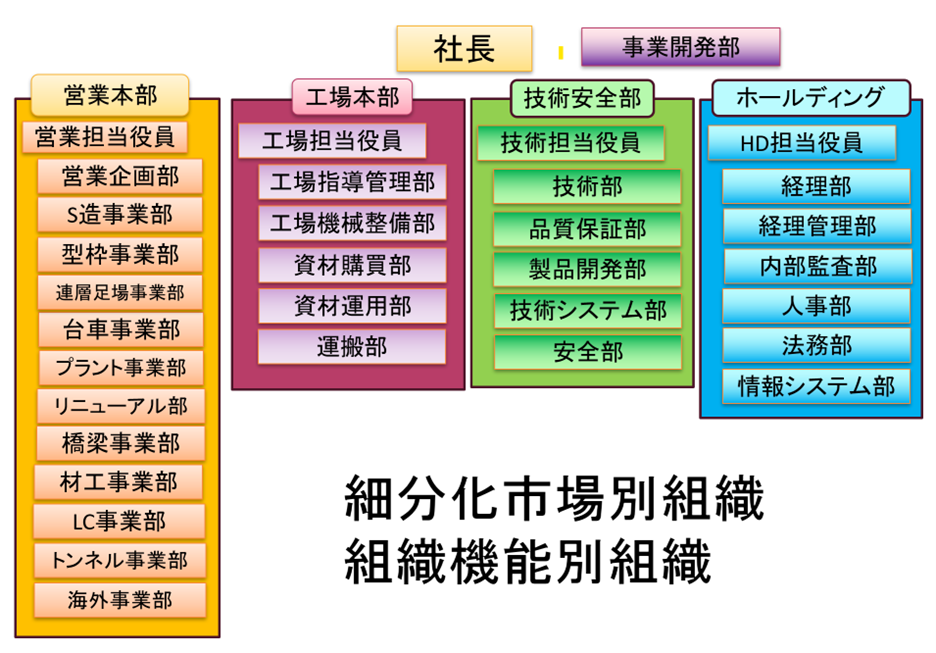

次に、組織である。組織も経済学の中では重要であり、必須分野である。組織論としては、米国の経営学者、アルフレッド・チャンドラーの「組織は戦略に従う」と、イゴール・アンゾフの「戦略は組織に従う」という2つの考えがあるが、ここでは当社を例として組織論を解説したい。

私が社長に就任する前、社長、役員のほかに、経理部、レンタル品の購入を行う購買部、足場を組み立てる際の設計を行う技術部、システム担当となる情報システム部、それ以外の業務を全て行う総務部があった。

これは創業時の体制をそのまま続けており、「何でも社長が行う」という創業者の思想を引き継いだものであった。経理部は仕分けができるだけで事業予測などはできない。購買部も言われたものを買うだけだった。

そこで、私は事業を細分化することにした。仮設事業部を例にするが、足場といってもさまざまで、S造事業部は鉄骨、型枠事業部はコンクリートの型を扱う。また、超高層建築用の連層足場事業部では新商材を開発し、一社で独占していた市場へ進出、大型倉庫などの新築工事で大量に活用される台車。その台車の開発、運用を行う台車事業部をつくるなど、現場をしっかりと市場に合わせて細分化し、整備した。そして1つずつ攻略していく。細分化することで細かい指導ができるようになった。

新組織(仮設事業部の例) 出所:日建リース工業講演資料

これはすなわち、「組織は戦略に従う」である。戦略がなかったらこのような組織はできない。反対に、戦略がない企業は、以前の当社のような形になる。

つまり、「組織を戦略に合わせて整備していくことが重要である」ということが経営学の教えだ。

中小企業の成長を阻む要因として、「中小企業病」がある。中小企業は重要顧客の売り上げ比率が高いことが多く、全体の40〜50%を占めることもある。一方、営業担当の人員は少なく、優秀な営業は重要顧客の担当であり、未熟な営業は新規開拓に回される。結果、重要顧客に依存することとなり、重要顧客の言いなりとなる。そのまま生かさず殺さずの状態にされ、企業の成長は見込めなくなる。これが中小企業病である。

当社の1社への依存度は、高くても3%程度だ。特定の顧客への依存が少ないため、突然に取引を停止されたとしても、倒産することはあり得ない。

勉強内容が仕事に生きる

社会保険労務士の資格取得時は、労働基準法や労働安全衛生法、雇用保険法などを学ぶが、私が行ったのは就業規則の点検である。

就業規則を一度定めると、変更することは非常に難しい。特に労働者に不利となる変更はできないといっても過言ではない。したがって、就業規則を変更する際は、よく検討して行う必要がある。

また、当社では確定給付年金制度を導入していた。これは、給付される年金の金額が決定しているという制度だ。厚生省(当時)は4%での運用が可能だとして制度を設計していたが、金利がほぼゼロに近い現代、4%という設定に基づいた「金額」を支給することは不可能である。

そこで、確定拠出年金制度に変更した。これは、拠出した分を分配するものであり、給付年金と拠出年金ではかなり異なる。積み立てた分の運用益だけを分配する。これが企業年金の基本だ。

さらに、当社はみなし残業制も導入している。労働基準監督署が活用する従来の時間主義は、当社の勤務形態に合っていないため、当社はみなし残業制を導入し、一定量残業制を定めておいて、管理は社員や管理職に行ってもらうこととした。

続いてMBA(経営学修士)である。学ぶことは先ほどの中小企業診断士とほぼ変わらないが、重要な違いとして挙げられるのがケーススタディーを行う点だ。さまざまなケーススタディーを知っているということは、引き出しが増えることにつながる。

一方、経営学を勉強しない人は、必然的に引き出しが少なくなる。他企業がどのような手法を用いて成長したかを知らなければ、自社に適用できない。

例えば、私が活用したのはユニクロのケーススタディーだ。アパレル業界には「製造小売」という業種がある。衣服のデザインなどの企画と販売を自社で行い、製造は他社に委託する。つまり、最初のデザインから販売までを自社の管理下で行うということだ。私はこのケースをアレンジし、製造レンタル業として活用した。

従来は、メーカーから購入したものをそのまま貸すだけだった。そこから変化し、私たちは自分で設計した製品をレンタルするようになった。それが、当社の売上高が2倍になった理由の1つだ。

このようなケーススタディーについての書籍は書店でたくさん売られている。それらを数多く読むことで、引き出しが非常に多くなる。

さらに、私は工業簿記を学ぶために簿記2級を取得した。前任の社長の経営がうまくいかなった理由は、お金の流れが分かっていないことだと考えたためだ。

借金して現金を増やし、材料費や経費にし、製品を作る。そして、製品は資産となる。ただし、簿記を知っていると、製品は資産ではなく、費用や負債の塊であることが分かる。お金の流れが分からないと、このことが分からない。

なぜ銀行が儲かるかというと、お金をお金のまま運用しているからであり、それが銀行のビジネスモデルである。当社を含めた一般企業は、一度何かの製品・サービスに変えてお金を儲ける必要がある。その手間があるため、銀行より儲からない。

当社のビジネスモデルは、「減価償却経営モデル」である。レンタル品は法律上、購入から5年ほどで減価償却が終了するため、資産価値がない資産をレンタルして儲けていることになる。当然、資産は増やし続けているため、原価がゼロになることはないが、ゼロになる資産は毎年出てくる。

実際に工場などを稼働させるためには、人件費や電気代などの経費がかかるが、減価償却が済んだ資産を活用することで儲かる。これが減価償却経営モデルだ。

また、事業構想修士は、事業を根本から発想し、理想となる事業構想を考え、実現可能になるまでアイデアを出し、事業計画を構築する。ゼロから考えるということが、MBAとの違いである。

建設業がいつまで現状のまま続くかは分からない。そのために、当社はさまざまな新規事業を考えている。例えば、生きた魚を運搬する「魚活ボックス」を企画・製造し、そのレンタルを実現した。

出所:日建リース工業講演資料

そのほか、陸上養殖事業や障がい者農園事業、ホテル事業やレストラン事業など、さまざまな分野に挑戦している。新規事業は走り出すのに3年ほどかかり、10年スパンで考えねばならないため、企業が不調になってから考えても遅い。これを防ぐためにも、資格取得を目指して勉強することには意義がある。

トップに立つ者は情報を外に求めよ

最後に、部下や役員を指導する立場にある皆さんに伝えたいことがある。社長など、企業のトップに立つ者は、率先して社外に情報を求めるべきである。社内のことを知っているのは当たり前として、社外に情報を求めないと、新しい事業を行うことはできないだろう。

精神論頼みではなく、勝つための段取りを行うことが戦略であり、その戦略を立てるのは役員や社長のすることだ。戦略が何よりも重要である。

「3人のレンガ職人」というイソップ寓話がある。出会った3人のレンガ職人が、1人目は単純作業として、2人目は生活のため、3人目は後世の人々にとって心の拠り所となる大聖堂を建てようとレンガを積む話だ。企業において「大聖堂を作ることの意義」を考えるきっかけになる大切な話である。

「営業活動は、本当は物を売り込むためのものではなく、自社が求める大聖堂を作るためである」と社員に語ることで、当社をますます発展させていきたいと考えている。