デフレマインドからの脱却

初めに、不確実性の高い時代における日本企業の課題を整理する。タナベコンサルティンググループ(以降、TCG)が2023年から提唱しているのが、失われた30年で染みついた「デフレマインドからの脱却」である。経営者自身の意識はすでに脱却していても、会社組織全体で見ると、古い体質が残る企業も少なくない。

デフレマインドから脱却できない企業には、共通する3つの課題がある。 1つ目は、「新たな経営へのシフトが必要である」と経営者が認識していても、それを支える経営人材が不足していること。2つ目は、市場変化のスピードが非常に速くなり、それに対して戦略策定ができていない、あるいは、実行できていないこと。3つ目は、採用難と言われる時代において、即戦力となる経営者人材を外部から獲得するのが困難であることだ。

つまり、自社で経営者人材を育成しなければならないにもかかわらず、その育成が追い付いていないことが根本的な課題として挙げられる。

この課題の解決には、「経営の在り方を変え、それに伴いどのような組織や人材が必要になるかを定義し、その上で人材育成の方法をいかに変革していくか」という変革ストーリーが求められる。

TCGが実施した「2024年度人材採用・育成・制度に関する企業アンケート調査」(2024年10月)によると、人材育成上の課題として、半数以上(57.6%)が「次世代リーダーづくり・後継体制づくり」と回答している。

アフターコロナの時代においては、環境変化に対応するための人材育成が求められる。次世代リーダーや後継体制をいかに育成・構築するかが、新たな経営課題となっているのだ。これまでは、人が自然に育つ環境づくりに主眼が置かれてきたが、これからは企業として「明確な意志を持った育成」へとシフトしていただきたい。

「CxO人材」による全社戦略の推進

次世代リーダーの育成を進めるに当たり、まずは経営と組織の在り方そのものを見直す必要がある。

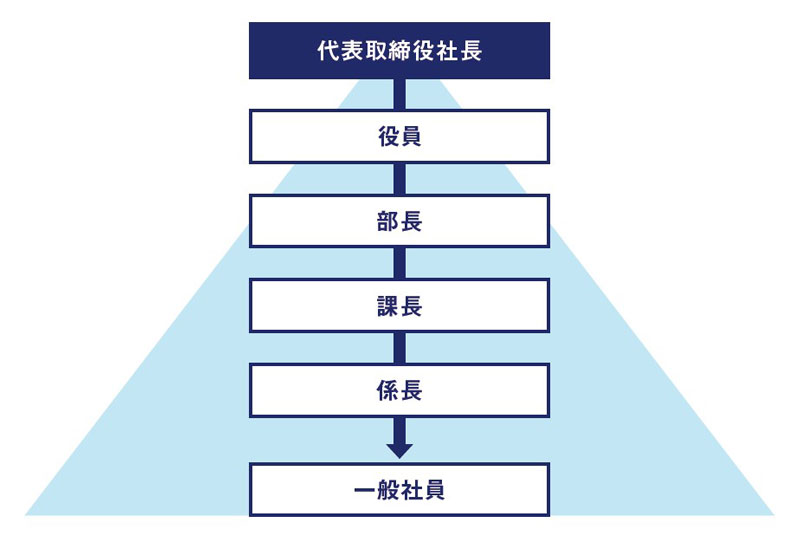

デフレ時代の経営は、いわゆるトップダウン型が主流であった。「安く、早く、大量に」が重視された大量生産・消費の時代には、経営者の意思をトップダウンで浸透させるのが合理的であり、実際に機能していた。(【図表1】)

【図表1】デフレ時代におけるトップダウン経営

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

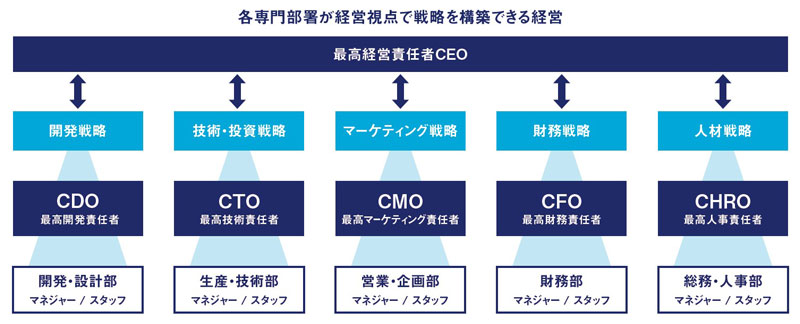

だが今は、トップ1人では判断しきれない複雑な環境変化に対し、柔軟に対応できる組織体制が不可欠である。各部門がそれぞれ持つ専門知識を基に戦略を構築し、経営者に対して意見や相談を重ねる経営の在り方でなければ、組織は機能しない。このような、不確実性に強く、スムーズに機能する組織を支える上で中核をなすのが「CxO人材」である。

CxO人材とは、経営者と同じ価値観を持つ人材で、専門機能を持つオフィサーとして「専門分野の最高責任者」を表す。「Chief:責任者」+「x:専門機能」+「Officer:役員」の組み合わせであり、例えば、人事(Human Resources)はCHRO、財務(Financial)はCFO、開発(Development)はCDO、マーケティング(Marketing)はCMO、技術(Technical)はCTOである。

CxO人材は、旧来の部門長とは大きく異なる。その違いは、「全社的な経営視点を持ち、その上で担当分野の戦略を構築できるかどうか」にある。CxO人材は「全社経営視点」を前提に、自らの専門分野で新たな価値を創出する。その存在によって、各部門が経営視点で戦略を立案し、経営者との対話を通じて、さまざまな視点を取り入れた戦略的な意思決定が可能となる。(【図表2】)

【図表2】不確実性の高い時代におけるCxO人材の活躍

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

ここでは、CxO人材が活躍し、各機能部門で戦略を構築していく組織の在り方を、メーカー企業を例に考えてみたい。まず、開発部門のCDOが全社の商品開発のロードマップを策定し、自社の未来を描き出す(開発戦略)。次に、技術部門のCTOが、描かれた未来をどうすれば実現できるか、ものづくりの技術開発や設備投資の計画を描く(技術戦略)。そして、新商品のイメージが固まると、マーケティング部門のCMOが、誰に、どのように販売し顧客を創造していくかという販売ストーリーを描き出す(顧客創造戦略)。

続いて、財務部門のCFOが計画に対する資金調達方法を立案し(投資戦略)、最終的に人事部門のCHROが、プロジェクトを推進するための組織体制や人材の抜てき、育成する計画を描き出す(人材戦略)。このような一連の流れで各部門の戦略を構築することにより、組織全体として一貫性のある全社戦略を推進できる。

CxO人材には、経営者に対して自身の担当領域における戦略を意見する「縦軸」の役割が求められる。それと同時に、他のCxOと「横軸」で密に連携し、全社的な視点で整合性の取れた戦略を策定していくことも重要となる。

経営者人材の育成に必要な「体系・方法」の変革

コンサルティングの現場において、これからの経営の理想や組織の在るべき姿を提言するほどに、経営者から「経営者視点で部門マネジメントができる人材が育たない」「経営者に戦略提言や意見ができる人材がいない」と切実な声が聞こえてくる。優秀な経営者人材を社内でどのように育成していくべきか、その着眼点を一緒に考えていきたい。

TCGは、コンサルティングを通して数多くの現役経営者にヒアリングを実施している。「どのように経営者となり得たのか」「その成功の秘訣は何か」などを聞き、分析すると、1つのキーワードが見えてくる。

それは、「成功している秘訣は、『たまたま』」と語るケースが多いことだ。多くの経営者が口にするこの「たまたま」という言葉に、どのような意味が込められているのか。

ここを深く掘り下げると、共通点として、若いうちから複数の会社や事業部門、部署を経験し、プロジェクトリーダーを任されるなど、経営に関わる決断を早期の段階から経験してきたことが糧になり、うまくいっていることが分かった。

現役の経営者にとって、自分の視点に立つと「たまたま」であっても、人材を育成する側に立っていた先代の経営者の視点から見ると、実は「バックキャスティングで計画的に抜てきし、早期育成が功を奏した結果、後継の経営者が育った」ということも考えられる。

もう1つ異なる視点で、「どのように経営者人材を育てれば良いか」を考えてみる。ここでは、海外企業の事例を紹介したい。米国に本社を置く世界的な日用消費財メーカーのP&Gは、自社を「トレーニングカンパニー」と呼ぶように、会社としてトレーニング(育成)に注力している。海外企業では珍しく、シニアリーダーの99%が自前で育成した人材なのだ。

同社の育成には、3つの特徴がある。1つ目は、新入社員が入社初日から裁量権を与えられ、自分で考え、判断する力を習慣化していく方針を取り入れていること。2つ目は、プロジェクト案件の推進を若手のころから数多く任せ、かつ、ただ参画するだけでなく、自ら立案・提案し、経営陣に対する説得、承認まで実行していること。3つ目は、数年ごとに担当業務や配属を変更していくことである。

これら3つがポイントとなり、若い人材が早期に数多くの経験を重ねることでさまざまな視点を持つことができ、多様な判断を行う機会を与えられて成長していくのである。

均一的な事後学習から実践的な事前経験学習へ

これらの特徴から、経営者人材育成のキーワードを2つ紹介したい。1つ目は、「育成体系の変革」である。「平等から公平への転換」とも言い換えることができる。全員同一の育成からエース人材の抜てき、育成へと変えていく考え方だ。2つ目は、「育成方法の変革」である。日本企業が得意としてきたOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)による現場経験を主流とせず、早期事前学習のやり方への移行が必要になる。

育成体系の変革に向けて、まず日本企業が抱える現状と課題を整理する。日本企業の人材育成の大きな特徴は、階層別育成が中心である点だ。係長や課長といった役職に昇進した後、その階層の全員が同じ内容の研修を受ける形式である。これは昇進後の「事後学習」であり、平等かつ均一的な育成制度と言える。

この方法は、デフレ時代のトップダウン経営において、均質な考え方を持つ人材を量産するという意味で理にかなっていた育成方法である。だが、このような育成内容では、現代の経営環境で不可欠となる「戦略構築能力」を学ぶ機会が少ないため、有効性を失いつつある。

これからの育成体系の在るべき姿は、先述の「平等から公平への転換」である。具体的には、エース人材やその候補者を早期に抜てきし、1つ上の階層で求められる教育を前もって実施する。

また、早い段階からプロジェクトリーダーといった責任ある立場を経験させるなど、実践的な事前経験学習の機会を提供していくことが、次世代リーダーの育成において重要である。

これまでの、平等に均一化された事後学習では、「主任になってから主任の経験」をすることになる。事前学習で練習をしないまま、いきなり試合に出場しながら学んでいくようなものだ。今後は、試合に出る前に練習を重ねていく育成体系に変革する必要がある。

育成方法の変革について、忘れてはいけないのが「戦略構築」という考え方である。CxO人材の活躍を推進するためには、各部門の戦略を構築しながら、横軸をそろえていく戦略連携が重要になる。若手の頃からいきなり戦略を構築するのは難しいため、階層に合わせて「ボード制度」を実施していくのが望ましい。

ボード制度とは、「疑似役員会」の機能を果たすもので、若い世代の一般社員は「ネクストボード」、ミドルの管理職は「ジュニアボード」、その上層のCxOは「ビジョンボード」に分けられる。それぞれに選抜・育成する疑似役員会を設置し、部門別に中期ビジョン・経営計画を策定して、上層部に対して意見・具申する経験を重ねることがボード制度の大きなポイントになる。

ボード制度を推進していくことで、各部門の専門的な戦略を描き、それぞれの横軸に合わせながら互いの戦略を調整していく能力を、若いうちから養うことができる。この経験を早期から積み上げることによって、CxO人材になった時に、横軸の連携を取ることができる経営者人材が勢ぞろいし、全社戦略を推進できる。

経営・組織・育成を変革し勝ち残る企業へ

世の中の環境変化は、さらにスピードアップし不確実性が増していく。経営における上流過程をどうしていきたいか、それに伴う組織体制、必要な人材、育成方法はどう在るべきかなど、あらためて環境変化に伴う「経営の在り方、必要人材の変化、育成方法の変化」という変化ストーリーを描いていただきたい。

「経営・組織・育成」を変革するのが勝ち残る企業である。

ゼネラルマネジャー

ナンバーワンブランド研究会のサブリーダーとして培った経験を生かし、中堅・中小企業のブランディング支援や中期ビジョン策定を専門とする。ビジョン策定と連動した人材開発支援にも注力し、経営視点でクライアントと共に未来を描きながら、現場の課題解決に寄り添うコンサルティングで持続可能な成長を実現する伴走者として活動している。