女性活躍という言葉がなくなる日を目指しダイバーシティーを推進

株式会社Surpass(サーパス)は2008年の設立以来、LTV(顧客生涯価値)を重視した営業アウトソーシングのパイオニアとして、法人営業やDX導入・運用支援などのコンサルティングを展開しています。

社員の約8割を女性が占める当社は、2021年に女性活用推進総研を設立。「女性活躍という言葉がなくなる日」を目指してダイバーシティー推進プログラムや各種研修を提供する傍ら、昨今は地方在住の女性を対象とするDXのリスキリング事業「TECH WOMAN®(テックウーマン)」を開発するなど、人の育成事業に力を注いでいます。

今、私たちを取り巻く環境は急速に変化しています。2040年には日本の高齢化率が35.3%まで上昇すると推計されており、深刻な人手不足の中、企業にとっては既存事業の継続も危ぶまれる状況です。最悪のシナリオを避けるために、今からDE&Iを進めていくことが重要です。

DE&Iとは、ダイバーシティー・エクイティー&インクルージョンの略。単に多様な人材を受け入れるだけでなく、一人一人の特性や状況を理解し、それぞれが能力を最大限に発揮できるよう適切なサポートを行うことを意味します。その実現の鍵は、これまで活躍の機会が限られてきた人材が尊重され、共に価値を創出できる環境づくりにあります。さらに、次世代を担う女性リーダーを育成し、多様な視点を経営に生かすことが、企業の持続的な成長に不可欠です。

女性やLGBTQ+、障がいを持つ人をはじめ多様な視点を持った組織はイノベーションの創出効果が高いと示唆されており、DE&Iの取り組みが硬直化する日本企業にビジネスチャンスをもたらす可能性があります。

また、採用面でもメリットがあります。特に、Z世代やミレニアム世代、α世代といった若い世代にとってダイバーシティーは「あるのが当然」であり、人をコストとしか見ないような古い価値観にとらわれた企業は選ばれなくなる時代になるでしょう。多様な価値観が生かされ、発言が受け止められる組織はイノベーションが生まれやすくなります。そして働き続けられる組織であることが、働きがいを高め、離職率の低下や生産性の向上へとつながっていきます。

D&IからDE&Iへ個々の違いに着目した環境づくりを

今や多様な人材を受け入れるD&Iから、個々の特性や状況に合わせて必要なサポートを行うDE&Iへと時代は移行しています。異なる性別や年齢、学歴、出身国、キャリアパス、異業種での経験を持つ人材を集めるだけでなく、組織にはエクイティー(公平)が求められているのです。

公平とは、個々の状況に応じて誰もが成功できる機会を得られるよう環境を整えることです。必要なツールやリソースを整えることで、公平な組織が実現します。

ただ、間違えてはならないのは、DE&Iは目的ではなく、あくまで手段に過ぎないこと。最終的な目的は、持続可能な社会を支える企業であり、そのスタートラインとなるのが多様な人材を集めて公平なチャンスを与えるダイバーシティー(多様性)とエクイティーです。その上で、一人一人が個性を発揮できるようにマネジメントするインクルージョン(包括)が、組織を成長へと導いていきます。

そうしたステップを上る過程で、心理的安全性を持った組織文化が形成されるとクリエイティビティー(創造性)が生まれます。さらに、挑戦を推進し、失敗を許容する環境の中でイノベーションは起こります。そのステップをたどりながら、持続可能な社会を支える組織やカルチャーが醸成されていくのです。

最近の企業の不祥事を見ても、男性、特に年配の男性による同質性の高い意思決定がなされてきたことに起因するガバナンス機能不全のケースが少なくありません。リーダーの同質性が高いと、多様的視点の欠如や情報の遮断、判断ミスなどが発生します。つまり、グループシンク(集団浅慮)が起こり、ガバナンス機能不全に陥ってしまうのです。

多様な視点の欠如は、意見を言いづらい組織となり、自らの過大評価をもたらします。リーダーが不都合な情報や警告を無視するようになると、判断ミスが起こるのは必然。ガバナンス機能不全の原因を探ると、その多くで多様性が低く、さまざまな視点の人の意見が上がってこない組織文化が関係しています。

ただ、ダイバーシティーには難しさもあります。多様な人材を集めても十分にマネジメントできない場合、組織はバラバラになりパフォーマンスは低下します。その点、同質性の高い組織は最初こそ安定しやすいものの、中長期的にはマンネリ化して停滞していきます。

一方、中長期的にパフォーマンスを上げていく企業は、多様な人材を集め、かつ十分にマネジメントしています。最初こそ、同質性の高い組織と比べてパフォーマンスが低いものの、多様な人材がイキイキと働くことができる組織に変容できれば一気にパフォーマンスが上がっていきます。これは、GoogleやAmazonといったテックジャイアントの躍進を見ても明らかです。つまり、異質や異文化、違和感を受け入れて、生かしていく組織だけが、大きく生産性を伸ばしていく時代なのです。

偏見や過去の常識を越えて女性も活躍できる環境を

ここで日本の現状を確認しましょう。世界経済フォーラム(WEF)が発表したジェンダーギャップ指数を見ると、2025年の日本の順位は前年と同じ118位となっています。ここ数年は120位前後を推移しており、G7(仏・米・英・独・伊・カナダ・日本)では最下位という結果です。一方、日本の教育レベルは66位に入っています。男女問わず大学への進学率は高水準にあるものの、22歳以降は経済や政治の分野において男女で大きな差が生じていることが見て取れます。

こうした差を生み出す要因として指摘されているのが、日本社会に根付いた構造そのものです。

これまで日本は長らく男性リーダーに最適化された経済の仕組みや社会のルール、美徳を前提に成り立ってきました。

その上に性別役割分担意識という荷重が加わり、さらに性差への理解や歩み寄りの不足が覆いかぶさっています。

こうした重層的な構造の中で、働く女性は家庭の役割を一手に担いながらも、深夜の接待や休日のゴルフといった“男性と同じ働き方”を求められる状況に置かれてきました。もちろん顧客とのコミュニケーションは重要ですが、女性活躍を進めるためには男女差を前提にした働き方への見直しが欠かせません。

さらに、生物学的な男女差という観点からも相互理解が必要です。例えば女性特有の健康課題――生理やPMS (月経前症候群。生理前に現れる心身の不調)、更年期はこれまで十分に語られてこなかった分野です。

経済産業省が2024年2月に発表したリポートによれば、生理痛やPMSなどによる労働力低下に起因する経済的損失は年間約5700億円に上るとされています。

また、女性の更年期に対するケアがなされない環境では年間1兆9000億円の経済損失が発生すると試算されています。

これは、経営上見過ごせない数字であり、経営者は正しい知識を身に付けて適切な対策を取らなければ、今後さらに損失は広がっていくに違いありません。

一方、多様性の推進に当たっては男性に対する理解も深めるべきでしょう。例えば、男性にも更年期があります。順天堂大学医学部教授の堀江重郎氏によれば、「コロナ禍で男性更年期の患者が3割ぐらい増えた」(堀江重郎著『LOH症候群』、角川新書)とのことです。女性の更年期よりも情報が少ない中、適切な治療が遅れてうつ病を発症するケースがあるため、まずはファクトフルネスで互いに理解を深め、仕事をする上で足かせとなるマイナス要素を取り除いていただきたいです。

いずれにしろ、スタート地点で男女に違いがある。そのことをしっかりと把握した上で公平な職場とは何かを考え、個々の体調不良や体調の変化に対応する柔軟な働き方の導入や成長機会の提供、職場環境の整備や雰囲気づくり、制度づくりに取り組むことが肝要です。さらに、「成長したい」と思う誰もが挑戦できるように、管理職に向けたスキルアップをサポートしていくことも忘れてはなりません。

今こそ、「どのような組織をつくっていくか」「どのような制度をつくるか」について、真剣に考えるべき時期と言って良いでしょう。

未来からの逆算で組織をデザインする

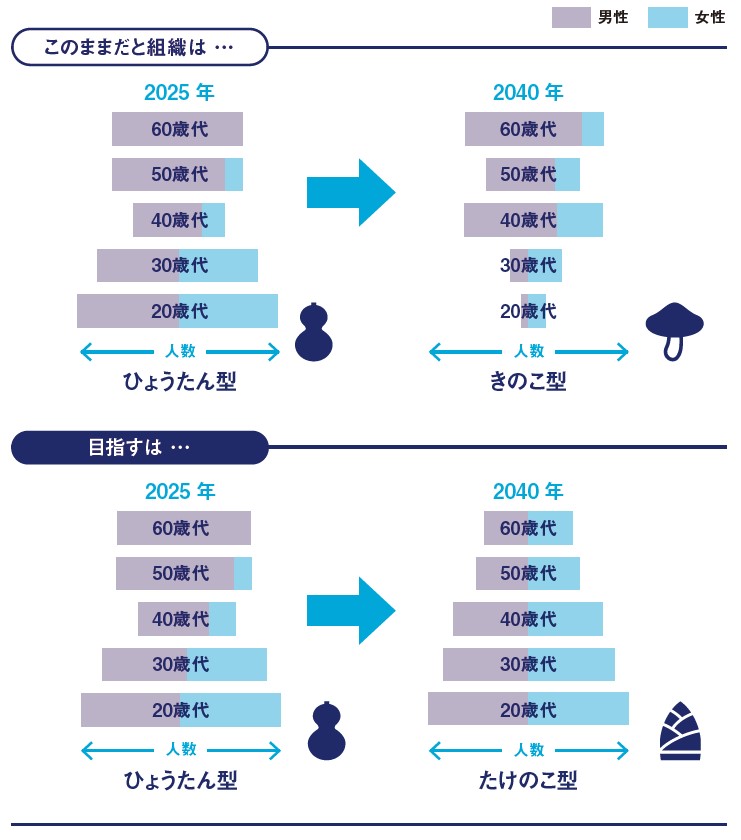

ここまでDE&Iを推進すべき理由や現状、環境づくりについて紹介してきましたが、女性が活躍できる組織づくりの猶予はそれほど残されていません。現在、国内の多くの企業は60歳代、50歳代の社員が最も多く、40歳代前半の人材が少なくなる「ひょうたん型」の組織構造になっています。このまま女性活躍が進まなければ、2040年には20歳代、30歳代が少なく60歳代や40歳代が多い、不安定な「きのこ型」の組織になるのは避けられません。そうした事態を回避するには、未来から逆算しながら多様な人材を受け入れ、末広がりの組織をつくる必要があります。(【図表】)

【図表】2040年に向けて構築すべき組織

出所 : Surpass資料よりタナベコンサルティング戦略総合研究所作成

ただし、数だけ増やせば良いわけではありません。重要なのは女性活躍やダイバーシティーが実践され、組織文化になっていること。「ダイバーシティー(多様性)」「エクイティー(公平性)」「インクルージョン(包括)」「クリエイティビティー(創造性)」「イノベーション(革新や変革)」に取り組み、「持続可能な社会を支える企業へ」と変容することが肝要です。そのためにも、次に挙げる7つのポイントを確認しながら、経営戦略として女性活躍DE&Iを推進していただきたいと思います。

❶ トップマネジメントのコミットメント

トップ自ら社内外に発信し続けることが重要である。

❷ 推進体制の構築

成功している企業の多くは、女性のリーダーだけでなく、男性のリーダーが1人以上いる。相互理解し、共存するためにも、違う属性のリーダーがいることが望ましい。

❸ ガバナンス改革

間違っていることを指摘できる体制や異なる意見を出しやすい組織へとガバナンス改革を行う。

❹ 全社的な環境・ルールの整備

改革を止めないためにも、環境やルールの整備が欠かせない。トップの考えを役員や管理職が理解し、女性活躍やDE&Iを推進していけるかがポイントになる。

❺ 管理職の行動・意識改革

トップのコミットメントを役員や管理職が理解し、互いに納得し、腹落ちし合うための行動や意識改革が求められる。

❻ 従業員の行動・意識改革

従業員の行動・意識改革が大きな成果を生む。

❼ 労働市場・資本市場への情報開示と対話

成果を労働市場や資本市場にPRすると、採用力や知名度が上がり、自社のブランディングにつながる。

まずはトップが覚悟を決めて、正しい知識を身に付け、コミットメントし続けましょう。それを社内外に発信し続けることがDE&Iの第一歩となります。深刻な人材不足や今後待ち受ける危機を乗り越えるために、女性活躍に向けて前進しましょう。

2000年大手生命保険会社に入社。支社のトップセールスとして活躍。一部上場企業からベンチャー企業の立ち上げまで100業種以上の営業実績を持つ。2008年8月 株式会社Surpassを創業。LTV(永続的な信頼関係と売り上げの構築)を重視した女性による営業アウトソーシングのパイオニア。「Forbes JAPAN WOMEN AWARD」など、女性活躍を推進する企業として数々の賞を受賞。学校法人実践女子学園理事など女性起業家としても幅広く活動している。