人的資本戦略とは

2018年に「働き方改革」が打ち出されて以来、SDGs、ウェルビーイング、リスキリング、人的資本経営、エンゲージメントなど、さまざまな人事用語が生み出され、人事を取り巻く環境は情報過多になっている。各社においては、自社独自の基準(目的)をしっかりと定め、「実践し、成果を上げる」フェーズを迎えたと言えるだろう。とりわけ、「人的資本経営」「人的資本戦略」は、再現性をもって推進していただきたい重要なテーマである。

人的資本経営とは、「人は、資源のように消費するものではなく、資産価値である」という意味の人事用語である。また、人的資本戦略とは「ごまかしが効かない『唯一無二の自社人材』に対する『全方位』からの本質的な投資活動」を指す。

タナベコンサルティンググループ(以降、TCG)が提唱する人的資本戦略は、①採用戦略、②人材ポートフォリオ戦略、③キータレントマネジメント戦略、④人事KPI戦略、⑤エンゲージメント戦略、⑥人事制度戦略、⑦教育制度戦略という7つの戦略で構成されている。1つずつ具体的に掘り下げて解説する。

機能別戦略 1

採用戦略

キーワードは、社員体験価値マネジメント(Employee Experience Management。以降、EXM)を前提とした全時間採用活動である。

求職者は、これまで序列や労働条件、福利厚生、給料などを重視する傾向にあった。しかし、近年は、仕事内容や貢献価値を重視する求職者が明らかに増えている(【図表1】)。こうした環境下では、「専門的経験」「社会価値発揮」「エンゲージメント実感」を訴求する必要がある。つまり、営業、製造、経理、マーケティングなど、それぞれの職において3〜5年でどのような専門性を身に付けられるのか。ESGやSDGsを踏まえた社会貢献活動にどう関われるのか。組織の一員として、高め合えるような関係性を感じられるかどうかが問われる。

【図表1】就労意識の変化

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

なお、EXMとは「入社前」「在籍中」「卒業(中途退職)後」の全期間において社員一人一人の体験価値を最大化させていくマネジメント手法を指す。各期間におけるキーワードを1つずつ挙げたい。(【図表2】)

入社前のキーワードは「採用マインドセット」だ。前述した「専門的経験」「社会価値発揮」「エンゲージメント実感」という3つの観点から、「自社らしさをいかに体験してもらえるかどうか」がポイントになる。

在籍中のキーワードは「システム&カルチャー」である。パーパス・ミッション・ビジョン・バリュー、そして人的資本戦略を踏まえながら、さまざまな仕組みや制度を導入して自社の価値観を体験してもらい、意識的かつ継続的に育んでいきたい。

卒業後は「アルムナイ」というキーワードを押さえておきたい。中途退職者を「自社と縁のあった貴重な人材」と捉えて、退職後もつながりを維持していくことを前提にした採用活動のデザインが求められる。今後、日本の労働人口は増加を見込めない。卒業生も大切な「財産」なのである。

【図表2】社員体験価値マネジメント

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

いずれにしても、全ての期間にわたり「距離感」「つながり」「空間」を意識した人事の施策を考える必要がある。例えば、ワークショップを通して顧客とのエピソードを共有し、自社のパーパスやミッションについて言語化する。あるいは、新卒や若手のみならず全階層を対象に「称賛の機会」を設けて働きぶりを称え合う。そうした施策の累積が、在籍期間中のみならず、入社前、そして卒業後にも、巡り巡って影響する。

本当に良い会社とは、卒業した社員が戻りたくなるような会社であり、周囲に勧めてくれるような会社なのだ。

機能別戦略 2

人材ポートフォリオ戦略

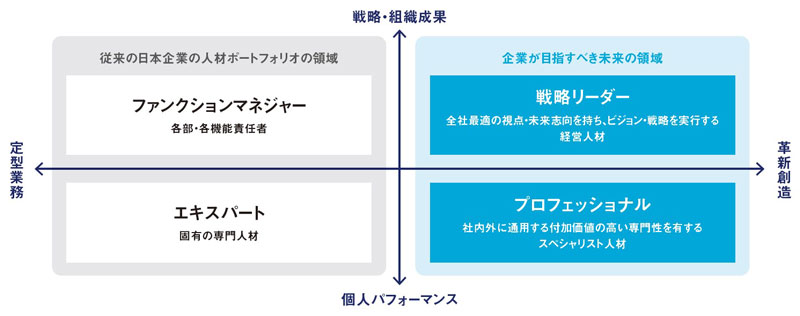

人材ポートフォリオ戦略は、パーパス・ミッション・ビジョン・バリューなどの事業戦略を実現するために、具体的にどのような人材で構成すべきかを定義するものだ。TCGのマトリクスを紹介する(【図表3】)。縦軸が「戦略・組織成果」と「個人パフォーマンス」、横軸が「定型業務」「革新創造」だ。

【図表3】企業が目指すべき未来の人材育成

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

まず「戦略組織成果×革新創造=戦略リーダー」(右上)。事業をけん引するトップマネジメント人材がこれに該当する。グループ経営企業における事業会社の社長や経営幹部も含まれるだろう。あるいは、新規事業の戦略リーダーなども挙げられる。

次に「戦略組織成果×定型業務=ファンクションマネジャー」(左上)。こちらは経営基盤や雇用技術を維持強化していける人材を指す。いわゆる一般的なマネジメント層である。

そして「個人パフォーマンス×革新創造=プロフェッショナル」(右下)。高度な知識と経験を生かして、確実にタスクを遂行できる人材を指す。結果的に経営者の特命を受けて動くケースが多い。

最後に「個人パフォーマンス×定型業務=エキスパート」(左下)。基幹業務や特定の業務において深い知識やノウハウを有する熟練人材であり、事業を維持していくために不可欠なエキスパート、つまり固有の専門人材を指す。

以上の4区分に良し悪しは一切ない。このマトリクスを参考に人材ポートフォリオの現状と未来像を検討してほしい。

機能別戦略 3

キータレントマネジメント戦略

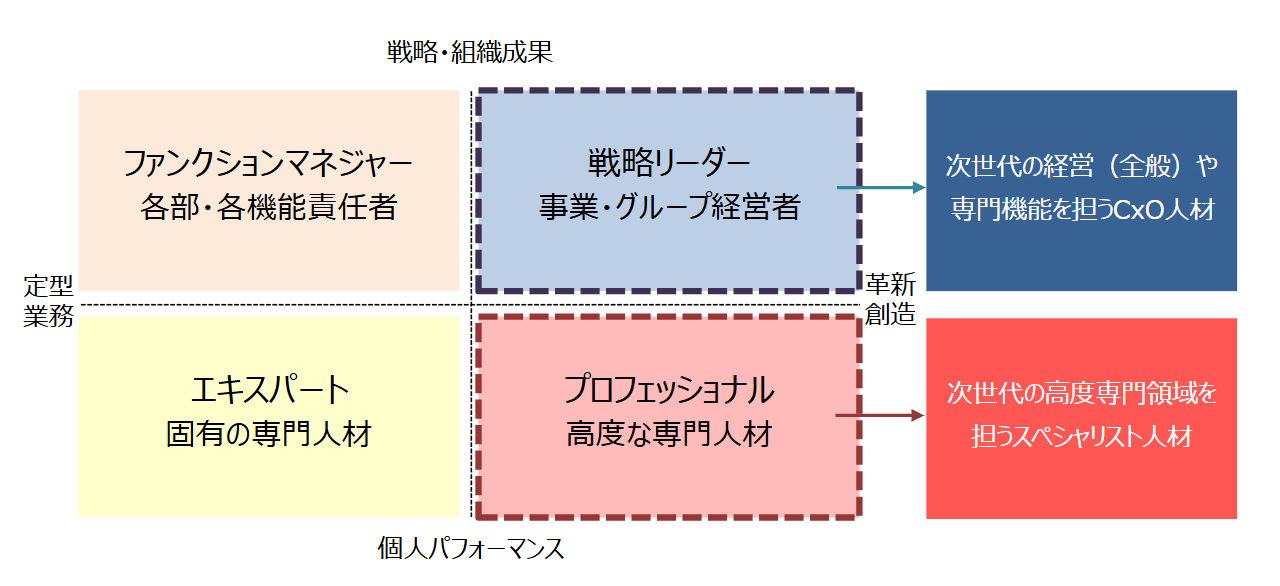

キータレントマネジメント戦略は、経営層の特命事項、人事の責任者の特命事項として、ぜひとも向き合っていただきたい。検討すべきは、将来に向けて、どのような人材をプールしていきたいのかだ。人材ポートフォリオ戦略の派生として捉えると分かりやすく、戦略リーダーやプロフェッショナルから定義していくことが多い。

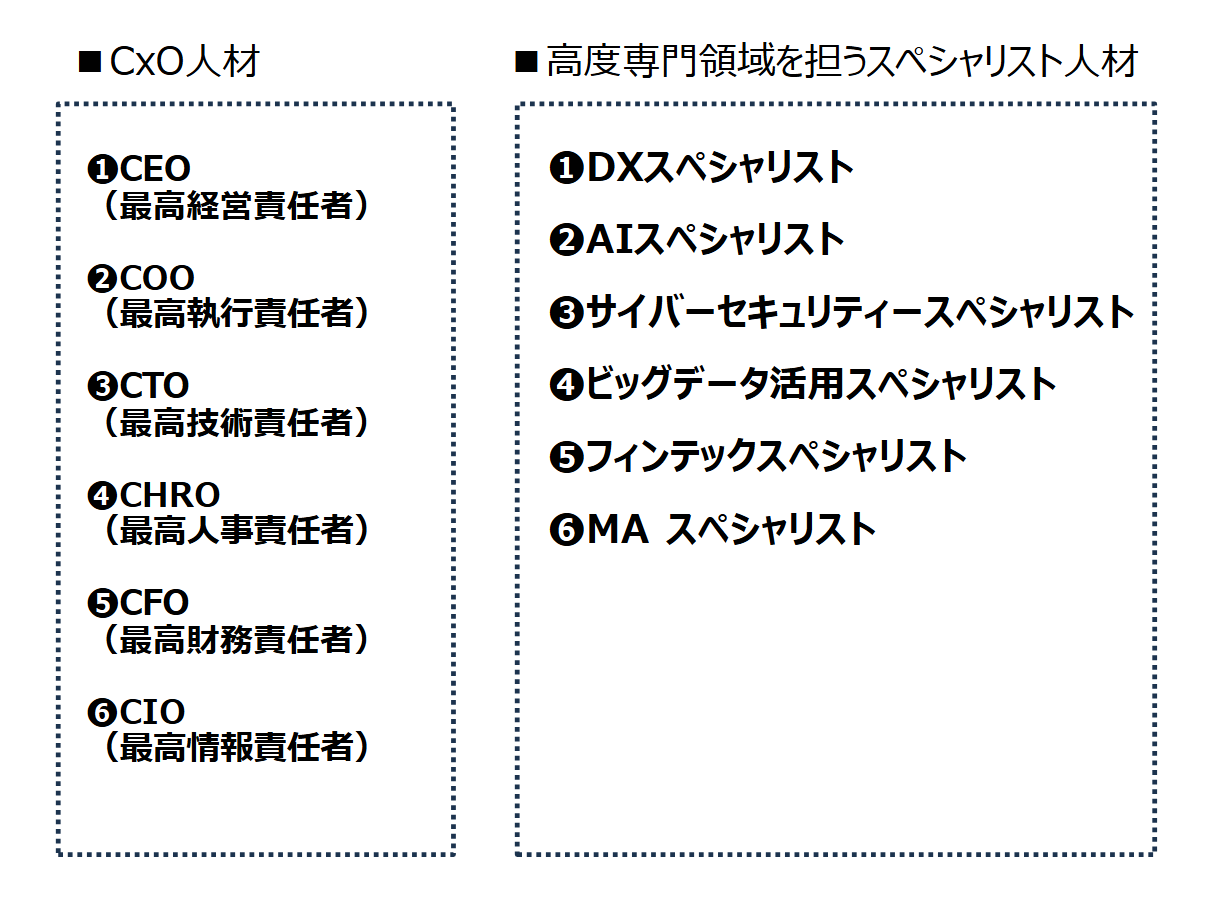

「戦略リーダーからのCxO」を例に取ると、CTO(最高技術責任者)、CHRO(最高人事責任者)、CFO(最高財務責任者)など、xには専門領域が入る。「プロフェッショナルからのスペシャリスト」は、例えばDX、生成AI、ビッグデータ、MA(マーケティングの自動化)などの領域で専門性を担っていく人材だ。自社に、どのようなCxOが必要なのか、今後の経営に必要な高度専門領域とは何かをはっきりさせ、戦略的に育成していくことが大切である。(【図表4】)

【図表4】キータレントマネジメント戦略

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

機能別戦略 4

人事KPI戦略

人事KPIとは、人的資本戦略の推進によって実現したい状態・指標を定量的に数値化する手法を指す。人事の領域は成果を可視化しにくく、手応えを感じづらい。そのため、ステップ・バイ・ステップでマイルストーンをしっかりと踏んでいくためにも、できる限り定量化することが望ましい。

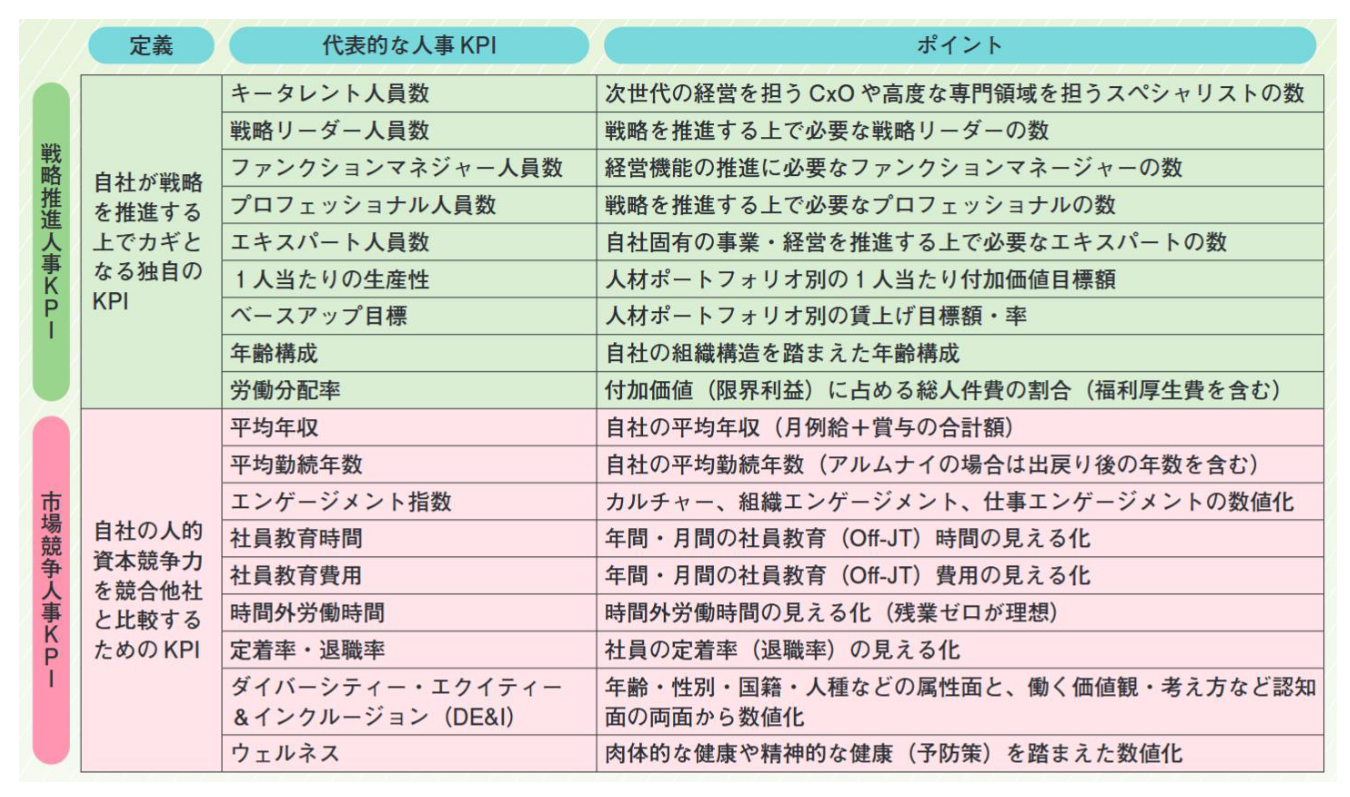

キーワードは「戦略推進人事KPI」と「市場競争人事KPI」だ。

戦略推進人事KPIは、パーパス・ミッション・ビジョン・バリュー、事業戦略などを踏まえて、独自に設定するKPI。一方、市場競争人事KPIは、マーケットやベンチマーク先との比較を踏まえて設定するKPIである。

すでに人事KPIを設定している場合は、どちらのKPIに該当するのかを確認していただきたい。(【図表5】)

【図表5】人事KPI戦略

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

機能別戦略 5

エンゲージメント戦略

TCGでは、エンゲージメントという用語を「組織(企業)と個人(社員)のつながりの中で育まれる自発的・能動的な関係性」と定義し、経営技術の1つとして捉えている。

エンゲージメントは、統制的・支配的な環境ではなく、能動的・循環的な仕組みによって成立するもので、パフォーマンス(成果・業績)との明確な相関があることも明らかになっている。

活動監視型のマネジメントスタイルが全て悪いわけではないが、ぜひ、成長支援型のマネジメントを多く取り入れてほしい。

機能別戦略 6

人事制度戦略

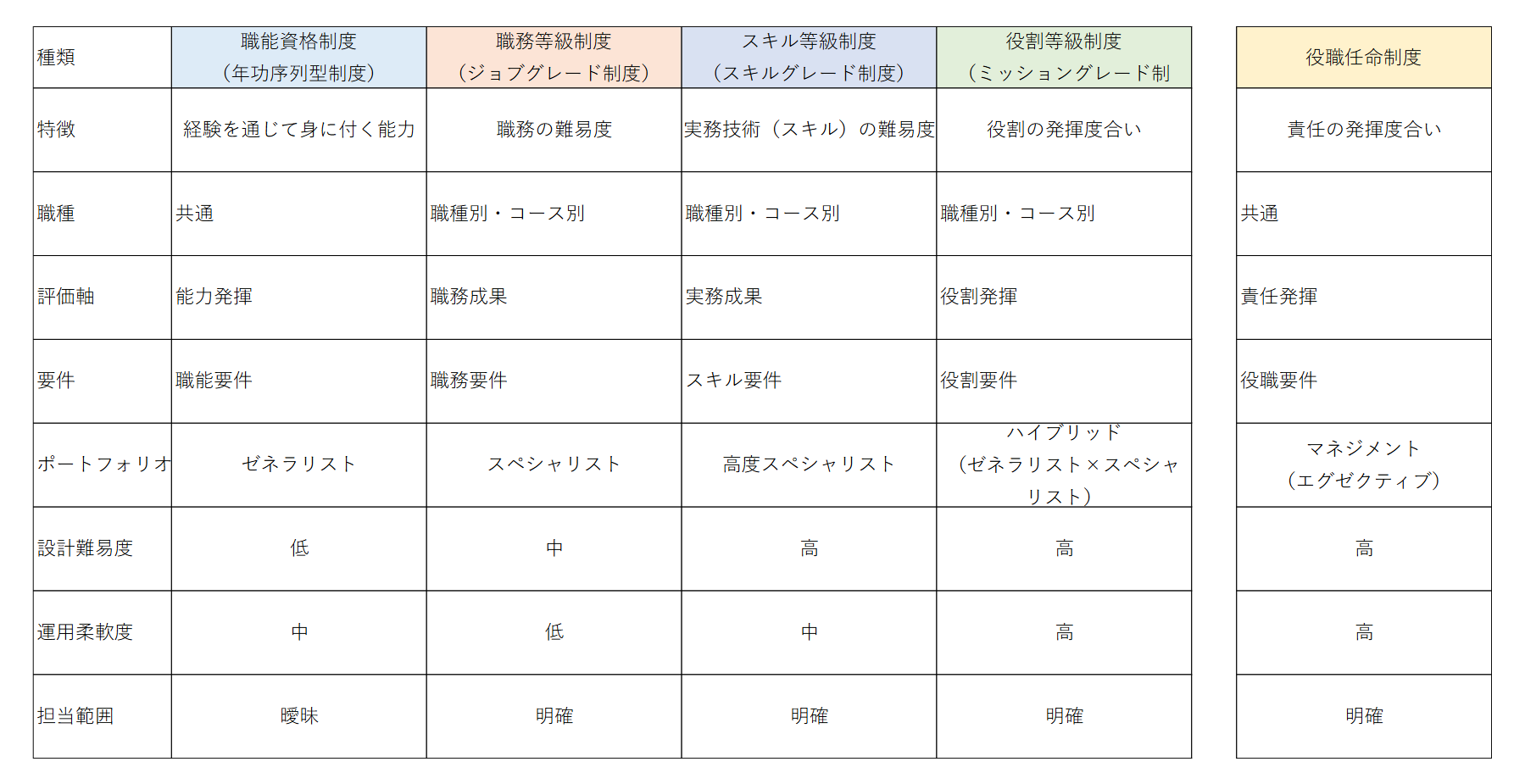

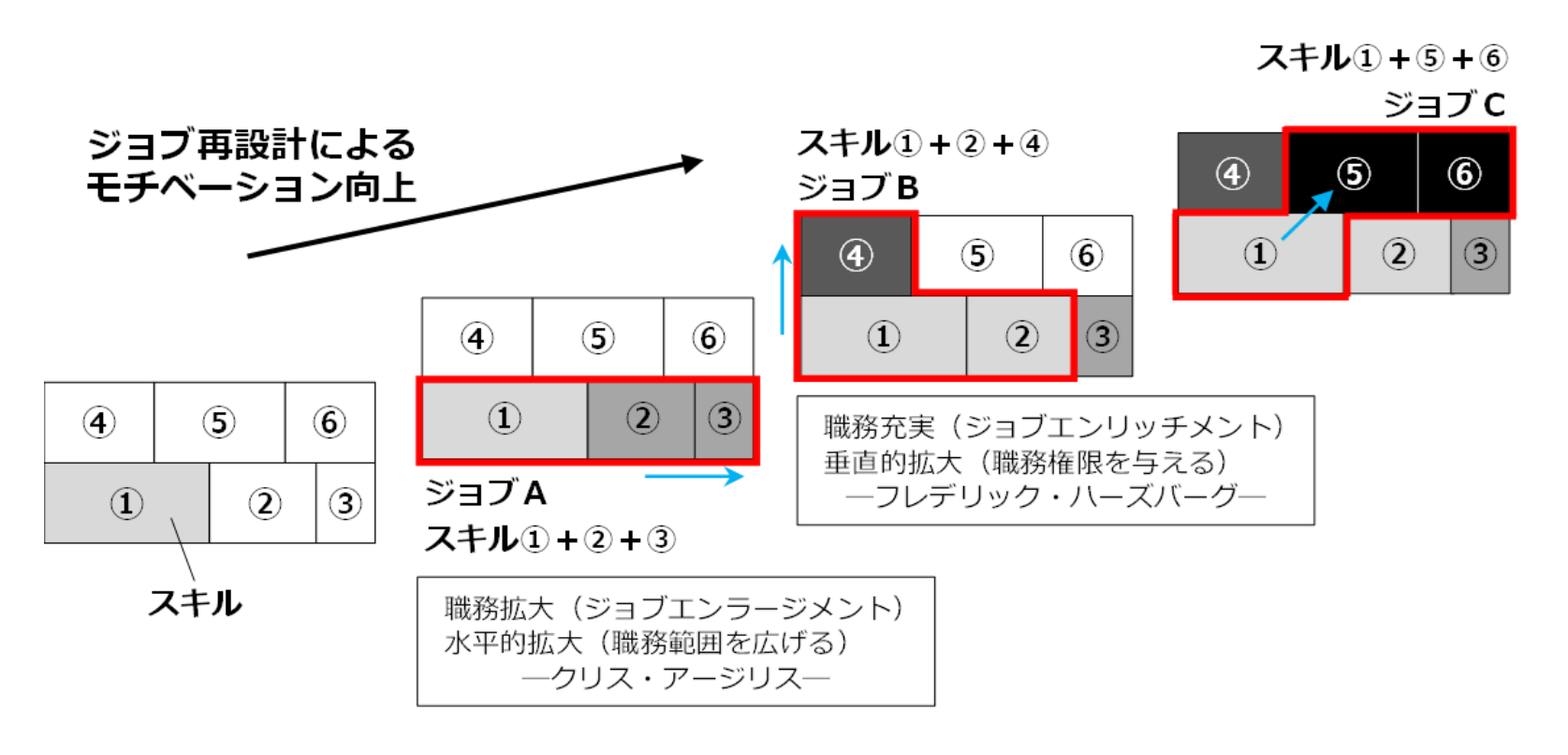

TCGでは、職能一本の単一的な運用ではなく、能力(職能)・ジョブ(職務)・スキル(実務技術)・ミッション(役割)を各社の必要に応じて組み合わせた、オリジナリティーのあるハイブリッド型の人事制度を設計することを推奨している。(【図表6】)

【図表5】人事制度の種類

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

❶ 職能資格制度(年功序列型制度)

「年齢や勤続年数を重ねていけば、それに伴って能力が次第に高まるはずである」という前提のもとに成り立つ制度。場合によっては、能力があるのにもかかわらず発揮されないこともあり得る。

❷ 職務等級制度(ジョブグレード制度)

専門性の高い仕事に応じて賃金を支払う制度。

❸ スキル等級制度(スキルグレード制度)

ジョブを構成する1つずつのスキル(難易度)に着目した制度。スキルを増やしていけば、さまざまなジョブを担える。

❹ 役割等級制度(ミッショングレード制度)

能力の有無にかかわらず、一人一人が担う役割をしっかりと定義し、発揮度合いを見る。

これらの制度を、自社の戦略に合わせてコース・職種、ステージ・階層ごとに自由に組み合わせると良いだろう。例えば、エントリーステージでは職能を重視、ミドルステージでは役割を重視、エグゼクティブステージではジョブ・スキルを重視するという具合に、さまざまな組み合わせが考えられる。(【図表6】)

【図表6】ジョブ型の発展系となるスキル型人事制度

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

機能別戦略 7

教育制度戦略

TCGが考える教育制度戦略は、単なる年功的な階層別の研修ではない。適切な該当者に対して、本人にふさわしい学習機会を提供していく戦略を指している。キーワードは「能動的な貢献意欲が高まる学習機会」である。

各社においては、役職に基づいて賃金や等級を決定する「役職主義」から社員が実際に担っている仕事内容に基づいて処遇を決定する「役割主義」へと完全にシフトしていただきたいという思いを込めている。

例えば「戦略キャンプ(中長期ビジョン・戦略策定合宿)」などは、慣習として年齢・勤続年数・役職を重ねた社員を参加させる企業が多いかもしれない。しかし、そうではなく、組織に対する影響力があり、かつスキルを身に付けている社員に教育機会を提供していくという発想が重要なのである。

例えば、DX人材の育成であれば、年次別にすべからく研修を受講させるのではなく、DX領域のリテラシーが高い社員、あるいはその資質のある社員に絞ってアサインするということだ。最初はなじみづらいかもしれないが、ぜひ試してほしい。

以上、人的資本経営を実装するための7つの戦略を具体的に解説してきた。繰り返しになるが、企業と社員一人一人は、奇跡的な縁で結ばれている。だからこそ、経営層や人事責任者が中心となって、人的資本戦略にこだわっていただきたい。社員一人一人の成長を真剣に願う人間が一人でもいるならば、組織は必ず変わっていくだろう。

エグゼクティブパートナー

「誰もが幸せに働ける会社を生涯かけて追求する」をポリシーに、組織・人事に関するプロフェッショナルとして多くのコンサルティングを展開。特に、経営者へのコーチングが高い評価を得ている。クライアントのステージに合わせた人事制度設計および組織開発を通して、エンゲージメント向上と売上倍増へと導いた実績多数。