石塚硝子

新事業・機能材料カンパニー イノベーション推進部長 兼 未来挑戦部長 岡村 学氏(左)

人事・総務部 人事総務グループ 兼 未来挑戦部 主任 江﨑 結花氏(中央)

タナベコンサルティング

エグゼクティブパートナー 種戸 則文(右)

創業200年超の歴史を誇る総合容器メーカー・石塚硝子。次世代の経営を担う人財育成のため、新たな挑戦を続けている。同社が掲げる長期ビジョン「ISHIZUKA GROUP 2030」の実現に向けて2023年に設立された「未来挑戦部」は、視座の高い人財を早期に育成するための中核的な役割を担う。未来挑戦部の取り組みを通じて、同社が目指す「経営者人財づくり」に迫る。

挑戦を掲げた長期ビジョン「ISHIZUKA GROUP 2030」

石塚硝子・江﨑氏(以降、江﨑) 当社は愛知県岩倉市に本社を構え、2025年で206年目を迎える1819年創業の総合容器メーカーです。事業内容は、ガラスびんやガラス食器をはじめ、紙容器、紙パック、ペットボトルの材料となるプリフォーム(中間製品)、セラミックス製品の製造販売など、多岐にわたります。身近な製品としては、酒類やジャム、しょう油などのガラス瓶、喫茶チェーン店のグラス、ペットボトルのもととなる中間製品などがあります。

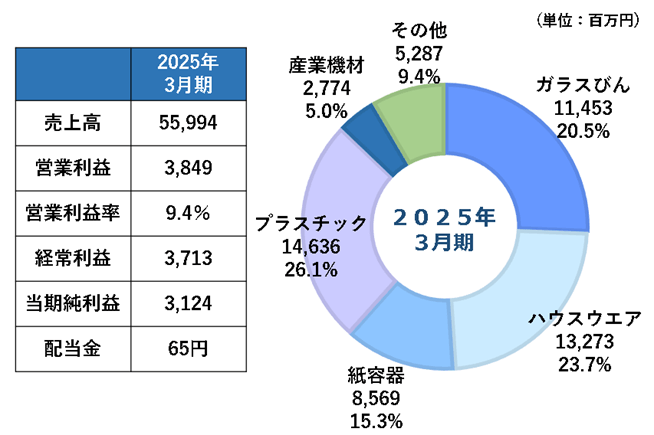

2025年3月期(連結)の売上高は559億9400万円、営業利益は38億4900万円で、利益は過去2番目に良い成績となっています。セグメント別のシェアでは、ペットボトルの半製品を作るプラスチック事業がナンバーワンです。

出所:石塚硝子講演資料「業績・セグメント別売上高」

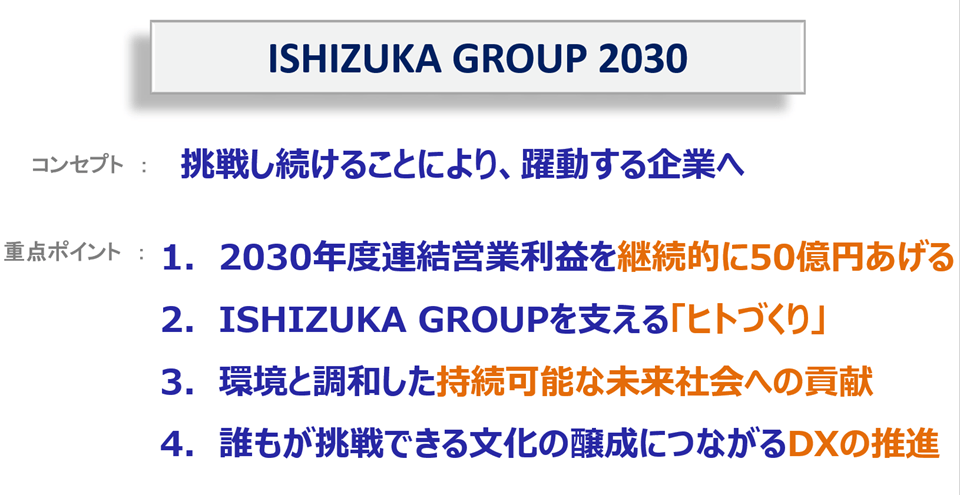

当社は2022年に「ISHIZUKA GROUP 2030」という中長期ビジョンを初めて策定しました。このビジョンは、200周年を機に刷新した企業理念を基にしています。

それまでは3年ごとの中期経営計画のみを策定していましたが、中長期ビジョンを策定することで、従業員全員が目指すべき方向性を共有し、一体感を持って進むための基盤を整えました。

具体的な中長期ビジョンのコンセプトは「挑戦し続けることにより躍動する企業へ」で、4つの重点ポイントを掲げています。

出所:石塚硝子講演資料「ISHIZUKA GROUP 2030」のコンセプトと4つの重点ポイント

これら重点ポイントの実現を通じて組織の体質を強化し、どのような荒波が生じても乗り越えられる経営基盤を確立したいと考えています。

部門横断の「未来挑戦部」を設立

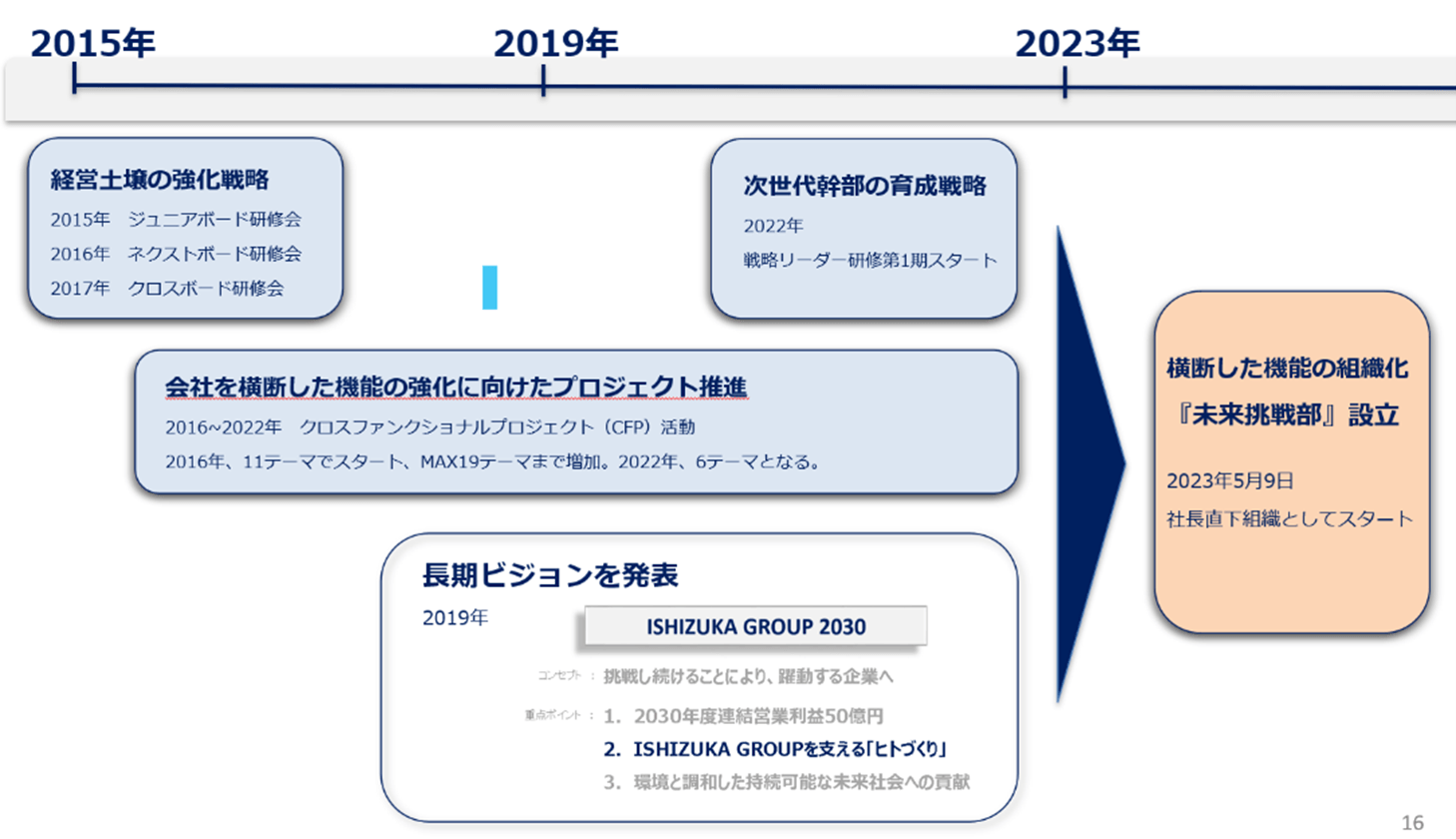

出所:石塚硝子講演資料「未来挑戦部設立までの歩み」

石塚硝子・岡村氏(以降、岡村) 2015年に始まった「ジュニアボード研修会」では、次代幹部社員を対象に、経営に参加できる仕組みを導入しました。この研修では1泊2日の宿泊研修を7回、全14日間にわたり実施。経営陣も参加し、部門や職位を超えた信頼関係を構築できました。

2016年には「クロスファンクショナルプロジェクト(CFP)」が発足され、カンパニー制の縦割り意識を超えた連携を強化するための活動を行いました。広報・物流・営業などさまざまなテーマで活動が展開され、企業理念の刷新もCFPの成果の一つです。

しかし、CFPには課題もありました。本業を抱えながらの活動は負担が大きく、ボランティア的な性質が強かったため、継続性に限界がありました。また、当初はジュニアボード研修メンバー中心の活動でしたが、年々次世代のメンバーに引き継いでいく傾向にあり、活動を進めるに当たり、権限や責任が伴わないことも増えてきました。そのような課題がありながらも、2022年に「戦略リーダー研修」を開始し、次世代幹部育成を目的とした新たな取り組みを始めました。

戦略リーダー研修では、係長や課長クラスの若手中堅社員を対象に、グループ横断的な課題に取り組む機会を提供しました。しかし、従来のCFPと同様の課題が浮き彫りになりました。特に、若手中堅社員が本業の部門長や課長に対して提案を行う際、権限や責任が伴わないため、実効性に欠けるという問題がありました。

このような背景から、未来挑戦部という正式な組織を立ち上げる必要性が高まり、2023年5月9日に社長直轄の組織として設立されました。従来のプロジェクト活動とは異なり、社内で正式に認知された部門として、責任と権限、資源が付与される形で運営されています。これにより、本業の部門と対等な立場で意見交換や取り組みを進めることが可能になりました。

石塚硝子 新事業・機能材料カンパニー イノベーション推進部長 兼 未来挑戦部長 岡村 学氏

未来挑戦部のメンバーは全員、本業との兼務という形で活動しています。未来挑戦部は長期ビジョンに掲げた4本柱のうち、2の「ヒトづくり」、4の「DX」の2つをけん引する役割を担っています。具体的には、中堅若手人財の躍動と視座の高い人財の充実、ペーパーレス化の推進、アナログ作業からの脱却といった課題に取り組んでいます。

未来挑戦部の設立の背景には、日本全体の経営環境・市場環境の変化もあります。少子化による労働人口の減少が進む中で、嘆くだけでは前に進めません。そこで、一人一人がより働きがいを感じられる環境をつくることが重要だと考えました。

働きがいとは、自分の仕事に価値や誇りを感じ、充実感や達成感、成長を実感しながら、積極的に取り組む意欲がある状態のことです。例えば、「昨日より今日の方が、今日より明日の方が楽しく出勤できる」という心の持ちようが、生産性を大きく向上させると考えています。

未来挑戦部では、過去を通過点と捉え、今を更新し続けることをスローガンに掲げ、過去の失敗や成功にとらわれることなく、今をより良くするために前向きな精神で活動しています。

また、ミッション・ビジョン・バリューを掲げていますが、特に「ワクワク感」を大切にしています。ワクワク感とは、「やりたい感」と「やれそう感」の掛け合わせです。

「やりたい感」は、組織の期待やビジョンに基づきますが、従業員一人一人の欲求にも目を向けています。一方で、「やれそう感」がなければ活動は続きません。権限や資源が不足していると、やりたい気持ちがあってもモチベーションが低下してしまいます。そのため、未来挑戦部では、やりたい感とやれそう感を両立させる仕組みを大切にしています。

未来挑戦部の活動テーマは、社内外から抽出された課題に基づいています。例えば、研修会で出てきた自社の課題、経営層からの提案、従業員アンケートやヒアリング、取引先からの要望などです。

活動形態は「兼務」と「協力」の2つに分かれています。兼務メンバーは、本業の20%の時間を未来挑戦部の業務に充てる形で活動しています。未来挑戦部への参加は基本的に立候補制で、本人の意欲が第一条件です。ただし、本業の上司や職場の理解も必要で、バランスを見ながら運営しています。

未来挑戦部は、理念として「自己成長と人脈づくり」を第一に掲げています。設立当初は8名でスタートしましたが、現在では50名に迫る勢いで 、さらに参加希望者が増え続けています。

石塚硝子 人事・総務部 人事総務グループ 兼 未来挑戦部 主任 江﨑 結花氏

活動の速さと質、メンバーのモチベーションが向上

岡村 未来挑戦部の設立により、メンバーは自発的に動けるようになり、活動のスピードと質が向上しました。従来のプロジェクト活動では評価されにくかった取り組みも、未来挑戦部としての兼務発令により、会社から正式に認知されるようになりました。これにより、活動メンバーのモチベーションが向上し、責任と権限、資源が付与されることで、活動が加速しました。

一方で、課題も残っています。兼務という形態のため、本業との時間配分や業務管理が重要な課題となっています。特に、本業に時間を割かずに未来挑戦部の活動に偏るケースや、情報漏洩のリスクなどが懸念されています。また、未来挑戦部の活動が本業部門にどのように影響を与えるかについても、慎重に調整する必要があります。

未来挑戦部の設立から2年が経過しましたが、まだまだ社内外で理解を深める必要があります。活動を通じて、従業員が働きがいを感じられる環境をつくり、自社全体の持続的成長につなげていきたいと考えています。

【コンサルタントの注目ポイント】

タナベコンサルティング エグゼクティブパートナー 種戸 則文

石塚硝子の未来挑戦部の設立の背景と成果から学ぶべきポイントは4つあります。

1つ目は、「未来挑戦部」という部を作り、仕組み化した点です。縦割り組織が強く、横断的なプロジェクトを進めるのが難しい状況で、「箱を作る」という発想で未来挑戦部を設立し、社長直轄のもとプロジェクトを推進する仕組みを作ったことがポイントです。

2つ目は、戦略リーダー研修やジュニアボードなど、さまざまな研修を実施している点です。特に印象的だったのは、社長や常務が研修に本気で関わっていることです。研修には2日間ほどかかるそうですが、その間、社長や常務が後ろで座り、メンバーのプロジェクトプレゼンを聞いているとのことです。この姿勢がメンバーにプレッシャーを与える一方で、本気度を伝え、成功につながっているのだと思います。

3つ目は、インプットだけでなくアウトプットを重視している点です。インプットで立てた計画を実際に実装することで、経営人財が育成されるという設計が重要だと感じました。

4つ目は、単発の研修ではなく、継続的に実施している点です。何年もかけて人財をプールしながら育成していく。この継続性が石塚硝子から学ぶべきポイントです。

※本稿は、2025年9月16日に愛知県名古屋市で開催された、タナベコンサルティンググループ中部本部主催「経営者人材育成講演会『次世代を担う経営者の育成戦略:組織を成功に導く人材育成の秘訣」の講演内容を記事化したものです。

PROFILE

- 石塚硝子株式会社

- 所在地:愛知県岩倉市川井町1880

- 創業:1819年

- 代表:代表取締役 社長執行役員 石塚 久継

- 売上高:559億9400万円(連結、2025年3月期)

- 従業員数:1816名(連結、2025年3月期)