タナベコンサルティング エグゼクティブパートナー 森田 裕介

人的資本経営への転換

欧米企業では人材を「資本」と捉え、その価値を最大限に引き出すための投資を行うことで、中長期的な企業価値向上につなげる「人的資本経営」に取り組む動きが進んでいる。上場企業を中心に、人的資本に関する情報開示が義務化され、人材の能力開発や多様性の確保、職場環境の整備などへの投資が積極的に行われている。

また、日本においても2023年3月期決算より、有価証券報告書を作成する大手企業約4000社(非上場企業を含む)を対象に人的資本情報の開示が義務化され、7分野19項目の情報開示が求められている。

日本は“失われた30年”を取り戻す次の30年へ向かう大きな潮目を迎えている。経済環境のインパクト(デフレ経済からインフレ経済への転換、市場の絶対数の減少、ひっ迫する労働力不足)と経営環境のトレンド(長期視点、戦略思考、先行投資による変革)への対応が求められる。

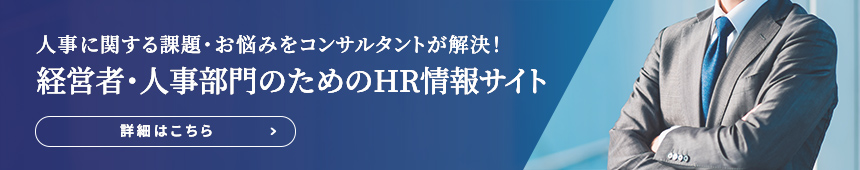

そうした中で日本企業が社会価値と経済価値を創出し、企業価値を向上し続けるには、長期ビジョン・中期経営計画を策定し、それを実現するケイパビリティーを獲得する必要がある。具体的には、新規事業開発、既存事業革新、組織変革の3つを推進する「経営者人材」の育成を軸とした人的資本の高度化に取り組むことである(【図表1】)。場当たり的な人材育成や特定のスキルに偏った教育研修ではなく、事業を変革に導くことができる人材育成が求められる。

【図表1】企業価値向上に向けた人材戦略体系

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

日本企業に求められる経営者人材

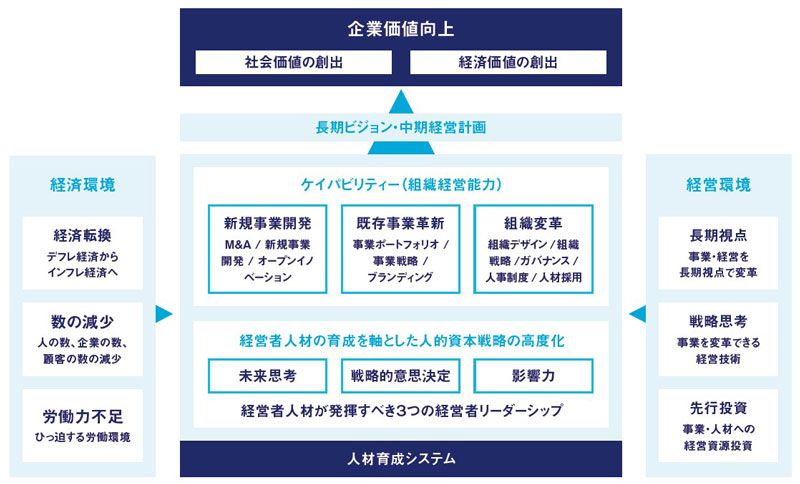

成熟した市場環境においては、未来を創ることができる人材、すなわち事業を変革できる人材が必要である。経営に精通しているだけではなく、発想力や中長期的な観点から未来を創る人材がこれからの経営を支えていくのだ。こうした人材を「経営者人材」と呼ぶ。(【図表2】)

【図表2】経営者人材の対象層

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

タナベコンサルティンググループ(以降、TCG)では、この経営者人材を「経営者と同じ価値観と判断基準を持ち、経営者に求められる事業センス・経営センスを兼ね備え、会社全体もしくは特定領域(事業や生産、財務、組織人事など)を中長期的な視点で経営し、未来を創造できる人材」と定義している。

「組織は戦略に従い、戦略は理念に従い、理念は組織で経営されて成果となる」。経営者は経営理念を最上位概念とし、その実現に向けて戦略を練り、その戦略に応じて組織と人材を編成して事業を推し進めていかねばならない。したがって、この価値観や判断基準を理解することが経営者人材としての第一歩となる。

また、経営者人材は企業経営に必要な事業センスと経営センスを磨き上げる必要がある。事業センスとは、顧客ニーズと自社の強みとの接点をつかみ、事業を開発したり伸ばしたりする感性を指す。経営センスとは、人事や財務などマネジメントに関する感性を指す。

経営センスに偏りのある管理型人材が多い組織では、融通の利かない官僚的な縦割り構造が形成されやすい。逆に事業センスに偏りのある自律型人材で組織をつくると、統制が取りにくい集団になりやすい。両方のセンスを高いレベルで兼ね備える人材は極めて少ないが、バランスよく併せ持つことが大事である。

ただし、組織規模が大きくなるにつれて注意すべきことは、経営センスに偏りのある人材が増加してしまうリスクである。経済の転換期にある今こそ、企業は事業センスを養うことが肝要だ。そのためにも、経営者人材の育成と輩出を軸とした人的資本戦略の高度化が必要となる。

さらに、経営者には「3つの目」が必要といわれる。高い視座から全体像を捉える「鳥の目」、鋭い視点で細部を洞察する「虫の目」、広い視野で潮流の変化を読み取る「魚の目」である。社外の経営環境と社内の経営資源は絶えず流動し、片時も目を離すことはできない。3つの目を持ち、常に先々を見据えながら、目先の変化に機敏に対処していくことが望まれる。

経営者人材というと、一般的には後継者や次期社長候補、あるいは副社長や専務といった社長補佐役など役員陣のイメージがある。しかし、経営者と同じ価値判断基準や経営に必要な感性、中長期的な物の見方などは、意思決定権の有無や職位とは関係なく、全ての社員が持ち合わせるべき資質である。また、未来を創造するのは現役員ではなく、次代を担う若手社員が主導していくべきものだ。

中小企業庁の予測によると、2025年には経営者(約245万人)のうち約半数の127万人が70歳を超えるという。このうち半数以上は後継者が不在または未定とみられ、放置していると多くの企業は廃業・倒産の道を選択せざるを得なくなる可能性が高い。いわゆる「事業承継の2025年問題」である。事業存続を確実なものにするためにも、経営者人材の早期育成、早期選抜、早期活用を進める必要がある。

中堅企業の育成・強化

これまで中小企業に比べて公的な支援策が手薄だった「中堅企業」に対し、政府が本格的に育成・強化を図っている。

2024年9月に政府は「産業競争力強化法」を一部改正し、区分が曖昧だった中堅企業について「従業員数2000人以下で中小企業を除く企業」と定義を明確化。2025年2月に中堅企業の役割や課題、官民で取り組むべき事項をまとめた「中堅企業成長ビジョン」を初めて策定した。

大都市圏外の立地割合が高い中堅企業は、設備投資や人材育成投資、従業員数、給与総額などの過去10年間の伸びがいずれも大企業を上回るなど、地域経済をけん引する重要な役割を担ってきた。

だが、日本経済の成長に大きく貢献しているにもかかわらず、中小企業と呼ぶには大きすぎ、大企業と呼ぶには物足りないという規模の狭間に位置しているため、今まで大企業や中小企業と比べて政策面での目配りが十分にされてこなかった。

中堅企業は成長や変化対応、社会貢献への余力を持ち、投資拡大・雇用創出・地域経済への波及効果という役割が期待されている。しかし、近年は中小企業から中堅企業に成長する企業数が減少する一方で、中堅企業から中小企業に“転落”する企業数が増加しており、こうした流れを反転させるために官民挙げて取り組むべき事項をまとめたものが、「中堅企業成長ビジョン」である。

同ビジョンで、政府は全155件、総額1.4兆円規模の支援パッケージを用意。KGI(重要目標達成指標)として、中堅企業の成長を政府目標(2030年以降の日本全体の実質経済成長率1%以上)の4倍以上(4%以上/年)に、KPI(重要達成度指標)として「中堅企業の約1割以上(1000社)が時間当たり労働生産性を年平均10%以上向上」「中堅企業のM&A数を約倍増(年1000件以上)」「中堅企業数を約2割増(2000社増加)」の3つを設定した。

また、同ビジョンでは、中堅企業は大企業との人材獲得競争で劣勢を強いられ、人手不足感が根強いと分析。経営人材(後継者候補、番頭人材など)と専門人材(ファイナンス、マーケティング、HR、DX、海外事業関連など)の確保・育成が課題であると指摘した上で、中堅企業は人的資本経営の実践を通じ、魅力的な給与水準の設定や人材育成を含めた人材投資を積極的に行うとともに、その取り組みを労働市場へ情報発信することを求めている。

政府が策定した中堅企業成長促進パッケージの一覧には、人材育成に関する項目も多く掲げられていることから、政府の中堅企業に対する人材育成への後押しが見られる。中堅企業は、同促進パッケージの内容を押さえた上で、人材育成領域への助成金や補助金なども取り入れていくことが有効だろう。

人材育成3つの重点テーマ

1. 人的資本戦略

人材育成を強化しようにも、場当たり的な対応を行うだけでは得られる効果が薄い。経営理念、ビジョン、中期経営計画、経営・事業戦略との連動を前提にした、組織や人材への資源配分と先行投資が必要である。人材育成の取り組みを「戦略」と捉え、ビジョンの構築から育成施策の実装を推し進めることが肝要である。

TCGが提言する人的資本戦略のポイントは、次の3点である。

❶ 7つの機能別要素よりビジョン・中期経営計画と一貫した人的資本戦略を構築する

❷ 「唯一無二」の自社人材に対し“全方位”から先行投資および経営資源を投下する

❸ 長期的課題に対しKPIの設定とマネジメント機能を強化する

人的資本戦略は、「採用」「人材ポートフォリオ」「キータレントマネジメント」「人事KPI」「エンゲージメント」「人事制度」「教育制度」という7つの機能別戦略から構成される。これらの戦略は、企業独自の長期ビジョン、中期経営計画、事業ポートフォリオおよび事業戦略から一貫した人的資本を最適化するための具体的なアプローチである。表面的な取り組みではなく、本質的に向き合うことが求められる中で、企業は自社の人材を「唯一無二」として捉え、戦略的に人材育成を進めていくことが重要である。

その中でも、新しい価値を生み出して未来の自社を創る「経営者人材」を軸に、自社に求められる人材を定義することが第一歩となる。「採用→育成→活躍→定着」という人材マネジメントサイクルにメスを入れ、“経営者リーダーシップ”を持った人材をどう輩出していくのか。その人材が企業のビジョンと経営計画を推進するドライバーとならなければならない。

そして、非財務資本の中心となる人事KPIは、有価証券報告書を作成する義務がある上場企業や一部の非上場大手企業に情報開示が求められている。

ただ、これは何も上場・大手に限定される性質の取り組みではない。たとえ非上場の中堅・中小企業であっても、企業は人的資本を最大限に活用し、その進捗状況を定量データで確認しつつ、持続的成長を実現することが期待される。

2. 経営者人材育成

経営者人材を育成する最良の方法として、長期ビジョンの構築、中期経営計画の策定、新規事業の開発という3つが挙げられる。

これらの共通項は、幅広い知見を生かした膨大な情報量を取り扱うこと、調査の領域と深さ、現在から未来という時間軸の長さ、意思決定の難度である。

いずれも「分析フェーズ→仮説設計フェーズ→戦略具体化フェーズ→実装フェーズ」という工程をたどり、経済環境・業界動向・顧客動向・ライバル動向・自社状況といった幅広い情報を取り扱いながら、スピードをもって意思決定をし続けていくことが必要となる。

さらに、実装フェーズでは、組織やプロジェクトを成功へと導くリーダーシップが求められる。

未来視点で全社レベル、事業レベルの意思決定ができる経験は、これら3つ以外にないと言っても過言ではないだろう。もちろん、これらのスキルは、一朝一夕に実務のみで養えるものではない。

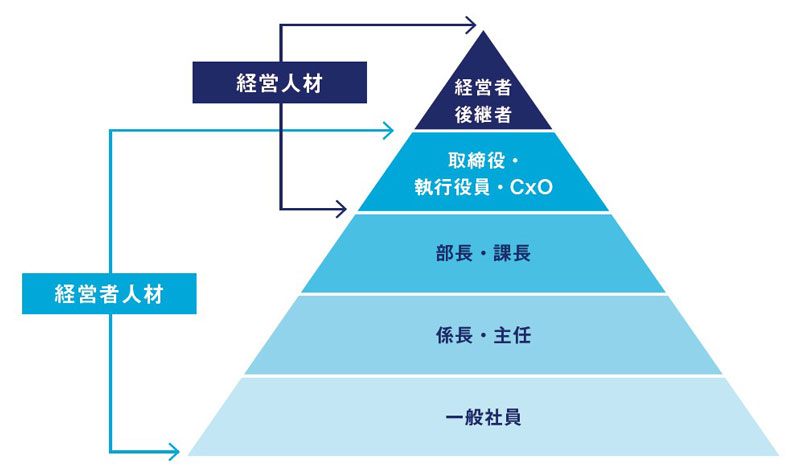

では、経営者人材に求められるスキルは何か。社員の即戦力化を考えると専門スキルに偏重した人材育成になりがちであるが、経営者人材に求められる能力は、これまで社員が培ってきた能力とは別次元のものだ。それを階層別に整理したものが【図表3】である。

【図表3】経営テーマから見た経営者人材が獲得すべき必要スキル

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

なおTCGでは、これらのスキルを獲得した経営者人材が発揮すべきリーダーシップの要件として、次の3点を挙げている。

❶ 未来思考

経営者人材には、現在から中期、そして長期的に発想する「未来の視野」が求められる。したがって、長期的な環境変化に対する洞察力を持ち、未来の視点から現在の取るべき最善策を導くことが必要である。

❷ 戦略的意思決定

経営者人材には、事業再編や新規事業への参入、組織変革、買収、統合など、経営における最高次の事項に関する意思決定が求められる。この意思決定を行うには情報収集が必要であり、市場環境、競争環境など、自社の内部だけでなく社外に常にアンテナを張ることが大切である。

❸ 影響力

自社のビジョンや経営計画を推進するためには、協力者を得ることが必須だ。したがって、自らの言動とリーダーシップで周囲を巻き込み、他者を突き動かす影響力が必要である。

TCGが主催する経営者向けセミナー「社長教室」では、経営者の最大の仕事は「決断」であることを伝えている。経営者と同じ価値判断基準を持った人材が経営者人材であるならば、経営者人材も経営者と同様に日々、決断することが極めて大切となる。

決断とは、情報が少なく、先行きの見通しもない中で何をすべきかを決める行為である。多くの情報があり、いくつかの選択肢の中から決めることは“決定”であって、決断とは言えない。決断するためには、固定観念や常識、過去のしがらみを断ち、未来思考で意思を固めることが求められる。

TCGでは経営者人材育成の一環として、組織体制の各レイヤー(階層)に応じた3つのボード(会議体)を経営システムとして実装すべき(3ボードシステム)と提言している。この3ボードシステムによって、先述した経営者人材の育成機会である長期ビジョン構築、中期経営計画策定、新規事業開発の3つを推進していく。

❶ ビジョンボード

現役員および経営幹部層を対象に、自らが長期ビジョンおよび中期経営計画を策定し、推進していく。

❷ ジュニアボード

次世代幹部を対象に、長期ビジョンおよび中期経営計画を策定し、ビジョンボードメンバーに進言するとともにその推進にも参画。戦略思考とノウハウを習得する。

❸ ネクストボード

次々世代の幹部候補を対象に、マネジメント能力のインプットを目的とした人材育成を進めていく。経営の基本を学ぶとともに、経営参画意識を高める。

これらのうち、経営者人材の育成を進める上で中でも重要なのはジュニアボードである。ジュニアボードは米国で誕生した制度であり、“青年役員会”を意味する。つまり、次期経営陣を想定したシャドーキャビネット(影の内閣)として、長期ビジョンの構築や中期経営計画の策定など経営の模擬体験を通じ、経営リテラシーを高めていくものである。

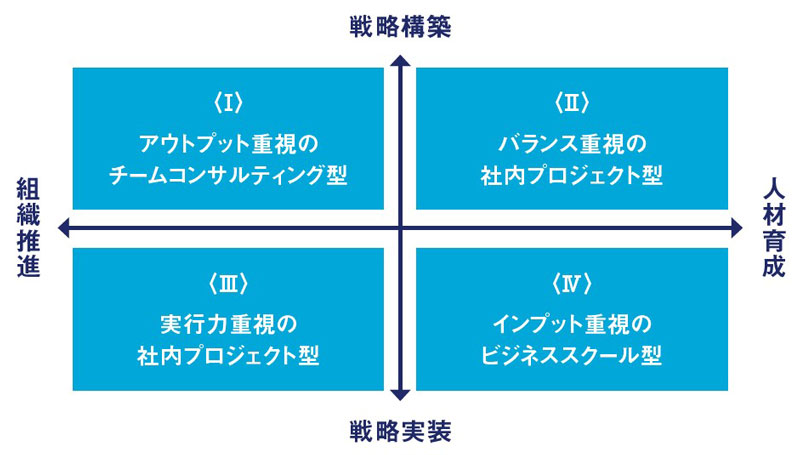

TCGでは、ジュニアボードによるビジョン構築や中期経営計画策定を支援するコンサルティングを年間100社以上に提供している。その支援ケースを分析してみると、ジュニアボードの運用スタイルは大きく4タイプに分類できる(【図表4】)。いずれのタイプも経営コンサルタントが参画することを前提としているが、クライアント企業の業績状況や経営課題の優先度、人材育成の状況によって、その関与の度合いには濃淡がある。

【図表4】ジュニアボードコンサルティングのスタイル

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

Ⅰ.アウトプット重視のチームコンサルティング型【戦略構築×組織推進】

業績悪化など経営課題の改善が急務な際に有効なスタイルである。経営コンサルタントが主導し、短期間で精度の高い長期ビジョンや中期経営計画を策定する。ビジネスモデルの転換といった大胆な経営改革が期待できる。

Ⅱ.バランス重視の社内プロジェクト型【戦略構築×人材育成】

事業承継を間近に控えていたり、次世代の経営体制へシフトしたりする際に有効なスタイルである。経営コンサルタントとクライアントの共同プロジェクトにより推進していく。長期ビジョンや中期経営計画の策定と同時に、経営者人材の育成も期待できる。3~5年先に活躍する経営者人材が自らビジョンを策定するため、策定後の推進力が高まりやすいという副次的効果もある。

Ⅲ.実行力重視の社内プロジェクト型【戦略実装×組織推進】

次世代の経営体制に課題がある際に有効なスタイルである。策定した長期ビジョンや中期経営計画に基づき、その重点課題の解決を社内プロジェクトメンバーに課す。課題解決の実行とマネジメントスキルのインプットを体系的に同時並行で進めるため、経営者人材の底上げと組織基盤の強化が期待でき、かつ経営課題の改善にも直結する。

Ⅳ.インプット重視のビジネススクール型【戦略実装×人材育成】

長期ビジョンや中期経営計画の推進において、人材育成が追い付いていない際に有効なスタイルである。経営者人材の育成を目的に置き、体系的な学びを通じて個々のスキルを高めるとともに、今後の人材発掘や選定が可能である。また、教育の仕組みとして毎期実施することにより、次々と経営者人材が育つことも期待できる。

ジュニアボードの検討テーマは多岐にわたる。先述した経営者リーダーシップの要件を具備するためにも、長期ビジョン構築、中期経営計画策定、新規事業開発など高次元のテーマの選定が望ましい。その経営の模擬体験を通じて日々「決断」していくことが、経営者リーダーシップを養うのだ。

そのためにも、企業の長期ビジョンと中期経営計画を実装するための従業員一人一人の役割を明示し、人材育成と併せて推し進めていくことが必要である。

3. 人材育成システム

TCGが提言する人材育成システムのポイントは次の3点である。

❶ 人材のスキルセットを未来軸で更新する

❷ 戦略リーダー人材とプロフェッショナル人材を輩出する

❸ 自律的な学びを促進する人材育成システムを構築する

スキルセットとは、特定の業務遂行に必要な個人の技術や知識、経験、能力、資質などの組み合わせをいう。人材育成ではこのスキルセットを強化することが重要となるが、近年は企業が直面するテクノロジーの進化や社会的ニーズの変化により急速に陳腐化するリスクが高まっている。そのためにも、今後の従業員の価値観や職場環境、働き方、未来軸のキャリアを想定したスキルセットの習得を見据えた人材育成が重要になっている。

また、「戦略リーダー人材」は、広い視野で新市場の開拓や組織変革を推進し、「プロフェッショナル人材」は専門的スキルを生かして高い生産性を発揮する。これらの人材を育成していくことが企業の持続的成長には不可欠である。

さらに、社員の自律的な学びを促進する必要がある。そのためには、企業独自の人材育成システムが求められる。TCGでは、人材育成システムの最終ゴールは「企業内大学(アカデミー)」であると提言している。社員同士が学び合い、教え合うことで、人材育成に対する組織風土そのものが醸成されるのだ。

人材育成効果を最大化するためには、その投資対効果を測定できるツールを導入すると良い。例えば、TCGでは、経営者人材候補のアセスメント(適性検査)として「Leader KARTE(リーダーカルテ)」を採用している。Leader KARTEは、「態度・行動」と「ものの見方・考え方」という2つの側面からその人材の性格特性を捉え、計12要素より判定する。理想値と実態値のギャップが押さえるべき課題項目となる。

また、TCGは新たにエグゼクティブ層向けのアセスメントとして「Executive KARTE(エグゼクティブカルテ)」を開発した。TCGの長年のノウハウや知見、人材育成の考え方を掛け合わせた新しいサービスとして、経営者としての適性を可視化するものである。経営者自らの考え方や特性を客観的に見つめ直すことや、自らの課題を可視化することにより、今後取り組むべきことが明確となる。

経営者人材は、先述した3つの能力(未来思考、戦略的意思決定、影響力)を獲得するとともに、これらのコンピテンシーをバランスよく兼ね備えたい。Executive KARTEは経営者人材を対象とした場合、適性やコンピテンシーを可視化することにより、今後のキャリア形成や指導方針の確立、さらには人材育成の効果測定としても活用ができる。

TCGでは、100年先も顧客から一番に選ばれる会社を「ファーストコールカンパニー」と定義している。数多くのファーストコールカンパニーが現れることが、日本企業の企業価値を高め、ひいては地域経済・国内経済・世界経済のさらなる発展にもつながる。

次の30年に向かう日本企業には、事業の変革を実現できる経営者人材を育成し、志を次代へ継承していくことが求められており、それが事業存続の強力なケイパビリティーとなる。変化を起こし続ける経営者人材の育成こそが今、求められている。

エグゼクティブパートナー

大手アパレルSPA企業を経てタナベコンサルティングへ入社。ライフスタイル産業の発展を使命とし、アパレル分野をはじめとする対消費者ビジネスの事業戦略構築、新規事業開発を得意とする。理論だけでなく、現場の意見に基づく戦略構築から実行まで、クライアントと一体となった実践的なコンサルティングにより、成果に導くとともに経営者人材を創生していくことを信条とする。