日本企業よ、知識創造企業であれ、そして、グローバル人材を育成せよ~野中郁次郎氏の意志を引き継ぐ~ 国際基督教大学 理事長 一橋大学 名誉教授

野中先生との出会いと一橋大学での再会

若松 竹内先生はこれまで、米・ハーバード・ビジネス・スクール(以降、HBS)や一橋大学大学院の教壇に立たれ、現在は国際基督教大学(以降、ICU)の理事長を務められています。野中郁次郎先生と一緒に執筆された『The Knowledge-Creating Company』(日本語版:『知識創造企業』、野中郁次郎・竹内弘高著、東洋経済新報社、1996年)は世界的な名著として知られており、私も初版を持ち多くを学びました。さらに、2020年には25年ぶりとなる共著『ワイズカンパニー』(野中郁次郎・竹内弘高著、東洋経済新報社、2020年)を世界へ発信されました。

ただ、大変残念なことに2025年1月25日に野中先生が逝去されました。私は1人の経営コンサルタントとして、またタナベコンサルティンググループ(以降、TCG)の社長として、両著から多くを学び、実際の経営に取り入れてきました。今回の対談では、日本企業が「知識創造企業」「ワイズカンパニー」を目指す条件や本質を、野中先生の意志を継いでおられる竹内先生と振り返っていきたいと考えています。まずは、野中先生と竹内先生の出会いについて聞かせていただけますか。

竹内 『知識創造企業』を初版で購入されたとお聞きし、感動しました。私と野中さんの出会いは偶然でした。MBA(経営学修士)取得のために米・カルフォルニア大学バークレー校に入学したのが1970年。当時、同校のMBAコースに在籍していた日本人は2名だけだったこともあり、博士課程で学ばれていた野中さんは頻繁に自宅に招待くださいました。奥さまが餃子やカレーライスなどを作る日は「ヒロ、食べに来いよ」と必ず声を掛けていただき、日本食に飢えていた私は毎回お伺いしていました。

若松 そこから一緒に経営研究をされるようになったのでしょうか。

竹内 それは後になってからです。実は、MBA取得後は戦略コンサルタントとして働く予定でしたが、「若すぎる」という理由で内定が取り消しになってしまいました。当時は24歳でしたから。進路に迷っていたとき、野中さんから博士課程を勧められ進学。修了後はHBSで7年間教壇に立ちました。

日本に戻ることを決めた際、私が日本の大学からオファーを受けていることを野中さんに報告に行くと、なぜか一橋大学を強く勧められました。当時、野中さんは防衛大学校の教授でしたが、その時には一橋大学に内定していたようです。1982年に野中さんが一橋大学に移り、1983年に私が一橋大学に入りました。学術的なつながりが生まれたのはそこからです。

優秀な日本企業の強みをナレッジと定義した世界中で読み継がれる名著

若松 野中先生が一橋大学に行くので、竹内先生にも一橋大学を勧められたのですね。共同研究はどのように始まったのでしょうか。

竹内 野中さんは一橋大学に在籍しながら慶應義塾大学や神戸大学、東京大学など、他校の先生とグループをつくり、日米企業の経営の違いについて研究していました。私もそのグループに放り込まれた形です。その後、野中さんがその研究を基に執筆した論文を『ハーバード・ビジネス・レビュー』に寄稿。それが高い評価を受けて書籍化されることになり、私も共同執筆者として加わることになりました。それが『The Knowledge-Creating Company』(日本語版:『知識創造企業』)です。

若松 『知識創造企業』は、『週刊ダイヤモンド』(ダイヤモンド社、2013年6月1日号)の特集「100年後も読み継がれる『ベスト経営書』」で第1位に輝きました。また、経営論文の引用数では世界で上位に入るそうですね。

竹内 それについては野中さんが非常に喜んでいました。1位に『知識創造企業』が、3位には野中さんが共著で執筆した『失敗の本質』(ダイヤモンド社、1984年)が入っていました。日本のメディアのランキングだったとはいえ、マイケル・ポーター氏の『競争の戦略』(6位、ダイヤモンド社、1995年)をはじめHBSの教授より上位に選ばれました。

論文の引用数は英『Financial Times』が数年前に発表したもので、対象は研究やケースの引用のほか、ビジネススクールでの使用数なども含めた調査です。HBSの教授の名前が多く挙がる中、野中さんの書籍が相当読まれていることがデータからも分かります。特に、『The Knowledge-Creating Company』は非常にインパクトがありました。

若松 経営に対する考え方を変えるほどのインパクトがありました。日本企業が成長した本質を世界に発信した最初で最後の経営論が『The Knowledge-Creating Company』であり、竹内先生は『知識創造企業』や『ワイズカンパニー』の共著者としてその意志を引き継ぐ唯一の存在です。ぜひ、「SECIモデル」についても教えていただければと思います。

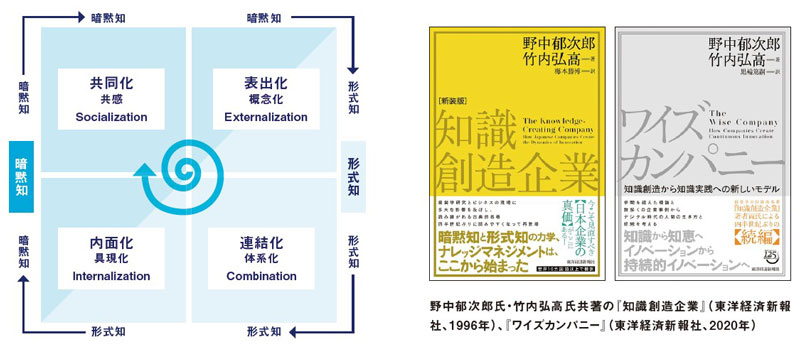

竹内 もちろんです。ナレッジには形式知と暗黙知がありますが、両方とも人間が持っている知であり、2つは一体です。氷山の一角として見えているのが形式知で、海の底に深く眠っているのが暗黙知。それらからどのように新しい知が生まれるかを説明したものがSECIモデルです。(【図表1】)

【図表1】「SECIモデル」における4つのプロセス

出所 : 野中郁次郎・竹内弘高著『ワイズカンパニー』(東洋経済新報社、2020年)よりタナベコンサルティング戦略総合研究所作成

Sは、Socialization(共同化)。暗黙知から暗黙知の転換を意味します。Eは、Externalization(表出化)。

暗黙知から形式知への転換です。Cは、Combination(連結化)。形式知から形式知への変換。Iは、Internalization(内面化)。形式知から暗黙知への変換であり、このプロセスを回すことで企業知や組織知になるという考え方です。当時の日本企業は、この企業知や組織知を発揮するリーダーシップが非常に優れていました。SECIモデルの最大のポイントは、S(共同化)から始まること。そして、SECIを回していく中で新しい知が生まれることがポイントになります。

ナレッジからウィズダムへ。四半世紀を経て『ワイズカンパニー』を発信

若松 私自身もTCGにおいて、SECIモデルを取り入れています。戦略総合研究所、TCGアカデミー、チームコンサルティングブランド(TCB)開発、K1(ナレッジナンバーワン)表彰などがその一例です。今ではTCGの経営システムとして運営していますが、「知識創造企業」からの学びがなければ、組織でここまで強力に推進できていなかったと思います。

竹内 近年、野中さんはAIも取り入れていました。形式知は発展し、AIのようなものに置き換えられますが、常に新しい知は暗黙知から生まれます。新たに執筆した『ワイズカンパニー』では、ナレッジからWisdom(ウィズダム:知恵)への変化を発信しました。実は、研究を続ける中、ナレッジだけでは説明できないものがあると感じていました。それが何かを考え続けた結果、ウィズダムに到達しました。

簡単に説明すると、ウィズダムとは高度な暗黙知のこと。分かりやすいのは、英語の「Mother’s Wisdom」です。母親から教わった知恵のことであり、日本のことわざで言うと「おばあちゃんの知恵袋」でしょうか。代々伝わってきた知恵が重要なのです。

若松 『ワイズカンパニー』では、「個人やチーム、組織といった組み合わせの中でSECIモデルが進化していく」とあります。企業の歴史や培われた社風、創業の精神や受け継がれる思いといった暗黙知がウィズダムであり、日本企業の本質なのだと感じました。

野中先生や竹内先生が『The Knowledge-Creating Company』を発信される以前、日本的経営の強さは「終身雇用」「年功序列」「労働組合」といった独自の制度に起因するという研究が一般的でしたが、先生たちから学ぶほどに、日本的経営の本質や源流は「知識創造企業」にあると確信しています。そこに日本企業の個性や誇りがあると思います。

竹内 2004年に出版されたエズラ・F・ヴォーゲル著『ジャパン アズ ナンバーワン』(CCCメディアハウス)では、日本の強さの理由を制度的なことや通商産業省(現経済産業省)の産業政策だと指摘しましたが、野中さんは経営者の思いのようなものが原点にあると考えました。ですからSECIモデルは、暗黙知から暗黙知への転換である「S」からスタートするのです。

若松 経営者やビジネスに携わる人なら腑に落ちるのではないでしょうか。本質に気付かされること。それが、ベスト経営書に選ばれた理由だと思います。グローバル化が進み、AI時代になっても、原点にある思いを取り戻すことが、日本企業の進むべき道です。

私は、1000社以上の経営コンサルティングを経験した結果、現場でトップと30分間話すと、その会社の課題や戦略の方向性が分かるようになりました。これも暗黙知、経験値から来るスキルでしょう。TCGのパーパス「その決断を、愛でささえる、世界を変える。」にもありますが、経営者やリーダーの究極の仕事は「決断」です。私は、決断は組織のナレッジやワイズによって発揮される経営行動だと理解しており、一貫して「組織は戦略に従い、戦略は理念に従い、理念は組織で経営実践されて成果となる」と提言してきました。そういった意味でも、ワイズカンパニーにある「持続的なイノベーションがもたらす長期的な繁栄」というメッセージに共感しています。

「Global Academy」を通してグローバル人材を育成

若松 竹内先生は、野中先生が逝去される前日に会われたそうですね。

竹内 はい。酸素マスクは付けていましたが、大きな声で「ヒロ、よく来たな!」と言い、握手をしました。私の手を強く握り返してこられたのに、その二十数時間後に逝去されるとは。本当に信じられませんでした。

その際、野中さんが「ヒロ、俺たち頑張ったよな」と言われたことが、今でも忘れられません。私は何のことか分からなくて「どういうことですか?」と尋ねると、「俺たちは世界に発信したよな」と。先ほど、若松社長が「日本的経営の本質」と言われましたが、それを世界に発信したことを大変誇りに思っておられたのです。

若松 ナレッジを発信され、世界中の経営者に影響を与えました。

竹内 実は、野中さんが連載された「私の履歴書」(『日本経済新聞』2019年9月1日〜30日、日本経済新聞社)のテーマは「リベンジ」でした。彼が戦争を経験していることも関係していたと思います。私が2度目にHBSに招聘された時、野中さんはわざわざ特注した木刀を贈ってくださいました。そのときは、木刀を選んだ理由まで尋ねませんでしたが、今から3、4年前に対談した際、野中さんが「真剣勝負。常にそう思って戦ってきた」とおっしゃいました。その思いを託されたのだと理解しました。

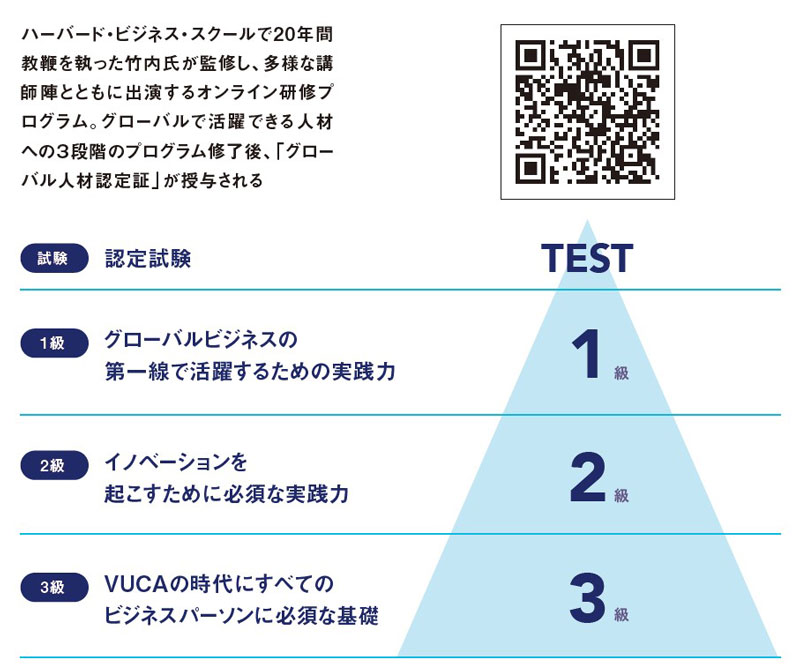

若松 野中先生の研究や意志を引き継がれた竹内先生は、Global Academyで「グローバル人材認定プログラム by Prof. Hirotaka Takeuchi」を開発されました(【図表2】)。開発の背景やプログラムについてお聞かせください。

【図表2】「グローバル人材認定プログラム by Prof. Hirotaka Takeuchi」

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

竹内 われわれが持っていた危機感は、「失われた30年」と言われています。野中さんは本田技研工業の創業者・本田宗一郎氏を尊敬していました。『日本の企業家 7 本田宗一郎』(野中郁次郎著、PHP研究所、2017年)は野中さんの単著で、サブタイトルを「夢を追い続けた知的バーバリアン」としました。本田氏をはじめ、戦後に世界に出て行った経営者は、ある意味で野武士のようでした。がむしゃらにチャレンジし続けていた。それに引き換え、最近の企業はPDCAが「PdCa」になっていると嘆いておられました。

若松 計画(P)とチェック(C)ばかりに時間や労力を掛け、行動(D)や改善(A)が弱い企業が多いように私も感じています。

竹内 行動して失敗を重ねるから暗黙知が増えていくのです。行動と改善が日本の強みだったはずなのに、そこが弱くなっている。また、野中さんは「グローバル化なくして未来はない」とも言われていました。戦略は未来づくり。これが最後に2人で書いた2つの論文テーマです。戦略は分析ではありません。どんな未来になるかは分かりませんが、未来をつくるのが戦略であり、リーダーの仕事である。そして、企業は未来をつくることができる。『ワイズカンパニー』にも書きましたが、ビジョンは20年後にどんな会社になりたいかではなく、どんな未来をつくりたいかを描くべきです。

戦略は人の思いから始まる未来を創るために暴れまくれ

若松 私も常々、経営者に「未来は予測するためにあるのではなく、未来はつくるためにある」と提言してきました。企業はイノベーションによって未来をつくっていく。「つくるべき未来を描いていないものは戦略ではない」という考えに深く共感します。

竹内 AIは未来をつくることはできません。それができるのは人間です。野中さんと一緒に執筆した最後の論文のタイトルは「ヒューマナイジング・ストラテジー」。戦略は、人やその思いから始まります。

Global Academyでは、「戦略的思考」「リーダーシップ」「多文化理解」「コミュニケーション・プレゼンテーション」という4分野を設定し、各コースに3級、2級、1級というレベルを設けており、受講者はステップアップしながらグローバル基準のソフトスキルやEQ(心の知能指数)を養っていきます。1級まで修了し、認定試験をパスするころには、HBSのエグゼクティブプログラムを受講するための基礎が培われ、グローバルで戦う素地が身に付く内容になっています。私は、Global Academyを通して多くのグローバル人材を育成していきたい。「グローバル化なくして未来はない」という野中さんの意志を継いだ活動であり、これが私のライフワークになると考えています。

若松 TCGもGlobal Academyのプログラムを採用しています。実際に受講しているコンサルタントからは、「ハーバード流のメソッドやケーススタディーが盛り込まれた質の高いプログラム」との感想を聞いています。

日本のGDP(国内総生産)は世界4位と言われていますが、世界全体のGDPを100%とすると約4%とわずか。世界経済の約96%は日本以外にあります。TCGは日本企業の海外における経営支援やクロスボーダーM&A、PR、グローバル人材育成に取り組んでいますが、竹内先生は日本企業のグローバル化への取り組みについてどのようにお考えでしょうか。

竹内 野中さんが亡くなられ、さまざまな方面からトリビュートが発信されました。例えば、『日経ビジネス』(2025年4月7日号、日経BP)では「野中郁次郎 魂のエール」として特集が組まれ、同年5月には『DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー』(2025年5月号、ダイヤモンド社)で「Be Wise , Be Wild」というタイトルの下、特集が組まれました。

野中さんは、「日本人は優等生になりすぎてしまっている。もっと野性味を持ってやらないといけない」とよく言われていました。これは野中さんの娘さんから聞いた話ですが、私の後にお見舞いに来た防衛大学校時代の教え子に対して、野中さんは大声で「暴れまくれ」とハッパを掛けたそうです。「Be Wild」、野中さんらしい言葉です。

若松 奮い立つ言葉ですね。日本の企業もそれぐらいの思いで経営行動を起こしていくことが大事なのだと痛感しました。知識創造企業、ワイズカンパニー、そしてグローバル人材こそが、今の日本企業に求められているリーダーシップであり、戦略そのものです。TCGのミッションやパーパスの実現に向けてクライアントの成長と向き合い、日本企業のイノベーションや長期的な繁栄に貢献していきたいと考えています。貴重な素晴らしいお話を、本当にありがとうございました。

国際基督教大学 理事長 一橋大学 名誉教授 竹内 弘高(たけうち ひろたか)氏

1946年東京生まれ。1969年国際基督教大学卒業後、1971年カリフォルニア大学バークレー校にてMBA(経営学修士)取得。1976年ハーバード大学経営大学院(ハーバード・ビジネス・スクール)講師、1977年カリフォルニア大学バークレー校にて博士号取得後、ハーバード・ビジネス・スクール助教授に就任。1983年一橋大学商学部助教授、1987年一橋大学商学部教授、1998年一橋大学大学院国際企業戦略研究科初代研究科長、2010年一橋大学名誉教授、ハーバード・ビジネス・スクール教授を経て、2019年より現職。また、マッキャンエリクソン博報堂(現マッキャンエリクソン)東京本社、サンフランシスコ支社、マッキンゼー・アンド・カンパニー東京支社での実務経験を持つ。主な著書に『ベスト・プラクティス革命』(ダイヤモンド社、1994年)、共著に『知識創造企業』(野中郁次郎・竹内弘高著、東洋経済新報社、1996年)、『ワイズカンパニー』(野中郁次郎・竹内弘高著、東洋経済新報社、2020年)など多数。

若松 孝彦 わかまつ たかひこ

タナベコンサルティンググループ タナベコンサルティング 代表取締役社長

タナベコンサルティンググループのトップとしてその使命を追求しながら、経営コンサルタントとして指導してきた会社は、業種・地域を問わず大企業から中堅企業まで約1000社に及ぶ。独自の経営理論で全国のファーストコールカンパニーから多くの支持を得ている。

1989年にタナベ経営(現タナベコンサルティンググループ)に入社。2009年より専務取締役コンサルティング統轄本部長、副社長を経て2014年より現職。2016年9月に東証1部(現プライム)上場を実現。関西学院大学大学院(経営学修士)修了。『チームコンサルティング理論』『100年経営』『戦略をつくる力』『甦る経営』(共にダイヤモンド社)ほか著書多数。

タナベコンサルティンググループ(TCG)

大企業から中堅企業のビジョン・戦略策定から現場における経営システム・DX実装までを一気通貫で支援する経営コンサルティング・バリューチェーンを提供。全国800名のプロフェッショナル人材を有し、1957年の創業以来17,000社の支援実績を持つ日本の経営コンサルティングのパイオニアであり、東証プライム市場に上場しているファームである。