デジタルマーケティングの普及

近年、BtoB企業におけるデジタルマーケティングの重要性はますます高まっている。特に、新規顧客の開拓や売上拡大を目指す企業にとって、データの利活用とABM(アカウント・ベースド・マーケティング)は、営業とマーケティングを掛け合わせた統合戦略として注目されている。

本稿では、データ利活用とABMの実践例を通じて、売上拡大を実現するためのポイントを解説する。

BtoB企業におけるデジタルマーケティングの普及率は、ここ数年で急速に高まっている。背景には、買い手企業の情報収集活動や購買プロセスのオンライン化が挙げられる。

このような状況下で、デジタルマーケティングが購買活動に与える影響は非常に大きくなった。オンライン上で取引候補が絞られることも多く、デジタルマーケティングが案件発掘力に影響するようになっている。また、新型コロナウイルス感染拡大などの外部環境の変化によるDXの進展によって、BtoBにおける購買行動にも変化が表れている。

経済産業省「令和4年度 電子商取引に関する市場調査報告書」(2023年8月)によると、国内BtoB市場は拡大傾向にあり、特にBtoB-EC市場は、2022年に420兆2354億円に達し、EC化率は37.5%となった。これらのデータから、今後の展望として次の2点が挙げられる。

❶ デジタル化の進展

企業間取引のオンライン化が進み、リアルな営業活動とデジタルマーケティングを掛け合わせた新たな営業モデルを構築する重要性が高まる。

❷ データ利活用の促進

MA(マーケティングオートメーション)の導入が増加し、デジタル上の顧客行動データの蓄積が進む。また、生成AIの活用はコンテンツ制作などですでに始まっているが、今後は新たなAI活用スキルを習得することが、BtoBマーケティング全体の効率化につながると期待されている。

しかし、デジタルマーケティングの成果が必ずしも売り上げに直結しているわけではない。多くの企業が、「リードは獲得できるが、受注に結び付かない」「営業部門がマーケティングで獲得したリードに積極的にアプローチしない」といった課題に直面している。

これを打破するには、営業部門とマーケティング部門をつなぐデータの利活用と、ABMを組み合わせた戦略的なアプローチが必要だ。

データ利活用による受注力アップ

データ利活用は、商談から受注につながりやすい案件を効率的に創出するための有効な手法だ。特に、既存顧客や過去の取引先のデータを活用することで、営業活動を売り上げに直結させることができる。ここでは、具体的なデータ利活用の事例を紹介する。

1つ目は、ウェブアクセスデータとCRM(顧客管理システム)データの統合である。ウェブサイトに訪問した企業のIPアドレスを解析し、企業名を特定する。この情報をCRMやSFA(営業支援システム)のデータと統合し、過去に自社と接点のあった顧客や取引が中断している顧客を絞り込むことで、営業部門がアプローチすべき顧客をリストアップできる。

例えば、過去に取引があったものの、現在は関係が途絶えている顧客が自社のウェブサイトを訪問している場合、その顧客が再び取引を検討している可能性がある。このような顧客に対して営業アプローチを行うことで、受注につながる可能性が高まる。

2つ目は、名刺管理ツールとMAツールの連携だ。名刺管理ツールとMAツールを連携させ、セグメント化されたターゲットリストを作成する。例えば、役職や部署名を整理し、「経営層」「部長級」「担当者」のようにグループ化する。各階層が考える課題に対して解決策を提示するなど、より的確なメール配信が可能になる。

これによって、メールの開封率やクリック率が大幅に向上し、配信停止率も低下するという成果が生まれる。ある企業では、開封率が12%から24%へ、クリック率が0.5%から1.0%へ改善した。

ABMの実践

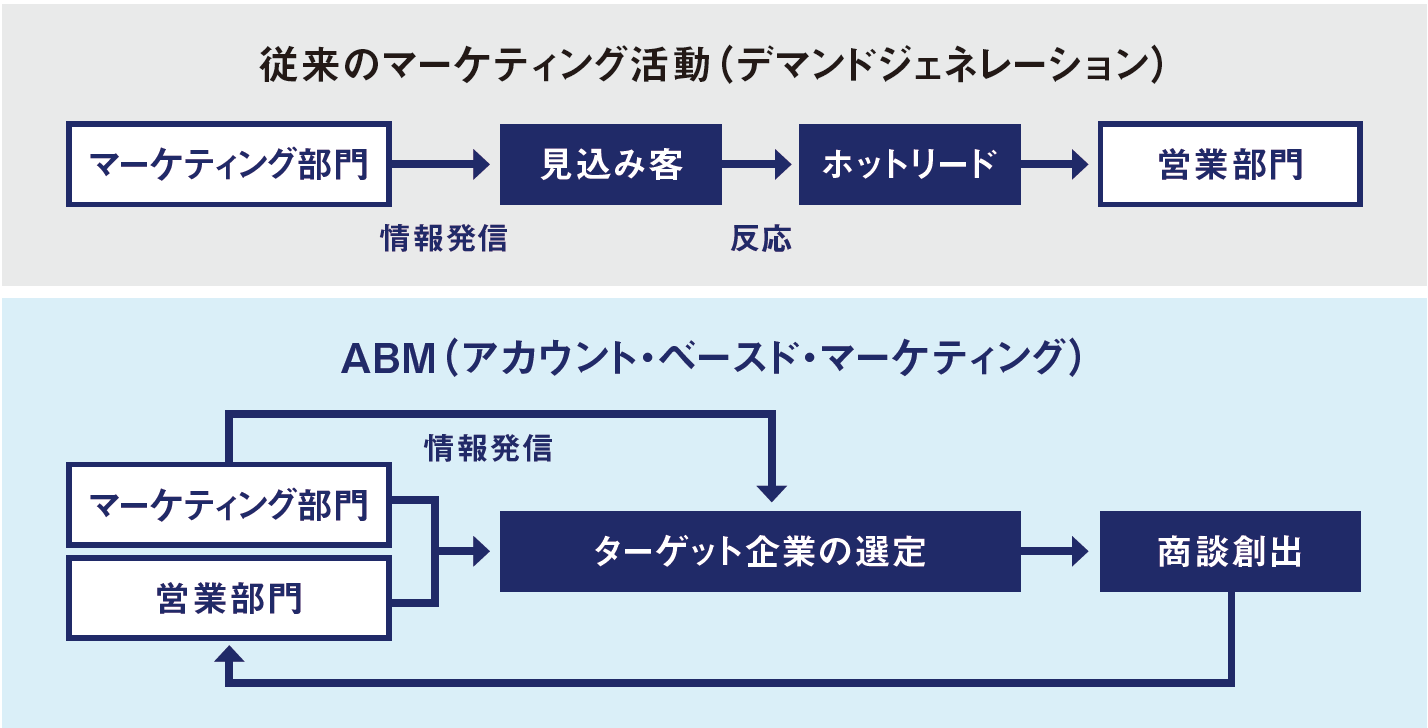

ABMは、営業部門とマーケティング部門が連携し、特定のターゲット企業に絞ってマーケティング活動を展開する手法である。従来の網を広げてリードを獲得する方法とは異なり、ABMではターゲット企業を事前に選定し、その企業に対して深くアプローチすることが特徴である。(【図表】)

【図表】従来のマーケティング活動とABMの違い

出所 : タナベコンサルティング戦略総合研究所作成

ABMを進める上で、まず重要となるのがターゲット企業の選定である。過去の展示会や既存のリード情報などを基に、100~300社程度のターゲット企業を選定する。これらの企業は、同一の課題やニーズを持つことが望ましく、業種や規模が共通している場合に成功率が高まる。

次に、課題の特定とコンテンツを準備する。ターゲット企業が抱える課題を3~5パターン程度に分類し、それぞれに対応するコンテンツを準備する。例えば、ウェビナーやホワイトペーパー、郵送DMなどを活用し、課題解決を訴求するシナリオを構築する。

最後に、マルチチャネルでのアプローチを行う。メール・広告配信、セミナー開催、営業面談など、複数のチャネルを活用して企業にアプローチすることで、接触頻度を増やし、顧客との関係性を深めることができる。

ABMは、特に高単価の受注や重要顧客との取引拡大に効果的である。実際に、平均LTV(顧客生涯価値)が1億円を超える案件の開拓に成功した事例もある。

データ利活用とABMを成功させるためには、次の3つのポイントを押さえることが重要である。

❶ 短期的な成果を目指す

データ利活用においては、早期に成果を出して社内の機運を高めることが重要だ。簡易的なダッシュボードを作成し、営業部門がすぐに活用できる仕組みを整えるのが効果的である。

❷ 明確な出口を設定する

データ統合や活用の目的を明確にし、具体的な成果を目指す。例えば、営業部門へのリード提供数の増加やメール配信の改善といった、具体的な目標を設定する。

❸PDCAを前提とする

データ活用やABMの施策は、一度実施して終わりではない。継続的に改善し、成果を最大化するための体制を整えることが重要である。

デジタルマーケティングが企業の標準的な取り組みとなりつつある中、データ利活用とABMは、売上拡大を実現するための重要な手法だ。

データ利活用では、受注につながりやすい顧客を効率的にピックアップし、営業活動を支援する。一方、ABMでは、特定のターゲット企業に絞った深いアプローチにより、高単価の受注を目指す。これらの手法を戦略的に活用することが、デジタルマーケティングの成果を売り上げに直結させる鍵となる。

執行役員 マーケティングDX

マーケティング戦略パートナーとして、顧客に向けたデジタルとリアルを融合したコミュニケーションの戦略設計・集客プロモーションコンサルティングを展開している。また、マーケティング戦略策定から、実行・運営までトータルでサポート。プロモーション企画とその推進マネジメントを通じた人材育成で、クライアントから高い信頼を得ている。