【第6回の趣旨】

タナベコンサルティングの第6回ナンバーワンブランド研究会では、「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念に掲げ、途上国で開発・製造したファッションアイテムの販売を通じて社会的価値を創出している株式会社マザーハウスへ訪問し、講演および視察を行った。

企業理念やブランドメッセージを実践するために、従業員のエンゲージメント(組織が企業に対して持つ愛着や貢献意欲)向上に取り組んでいる。講義と視察を通じて、ブランドメッセージと持続的な成長を実現するためのインターナルブランディングの重要性と、社員や現場任せにしない「全社的な経営戦略として推進する」仕組みづくりを考える機会となった。

開催日時:2025年7月23日(横浜開催)

はじめに

マザーハウスは2006年に代表取締役兼チーフデザイナーの山口絵理子氏によって設立された。山口氏は大学で国際開発学を学び、在学中に国際機関で開発援助に関わるためにワシントンでインターンをしていたが、「援助は本当に必要としている人たちへ届いているのか」と疑問をもち、現場を自分の目で見るために、当時アジア最貧国であったバングラデシュへ渡航した。バングラデシュのダッカでジュート(黄麻)と出会い、その素材の魅力を生かしたバッグを現地で生産し日本で販売することを決意する。同社の理念は「途上国から世界に通用するブランドをつくる」だ。その真意は、フェアトレードやソーシャルビジネスという援助としてではなく、バングラデシュに自社工場をつくることで雇用を創出し、途上国の素材や職人の技術に光を当て、先進国でも選ばれる商品をつくるという、ビジネスを通して途上国支援を行うビジネスモデルの創出であった。バングラデシュから始まったマザーハウスのものづくりは、現在6カ国の生産国と、日本・台湾・シンガポールの3カ国での販売に広がっている。

横浜ベイクオーターにある「マザーハウス横浜本店」

顧客への約束(生産から販売まで一貫した垂直統合型ビジネスモデル)

理念の実現には、理念を体現するためのバリューチェーンを設計することが重要である。同社はものづくりから販売まですべて自社で行う垂直統合型ビジネスを採用しており、卸売や仲介業者が一切関与しない自前主義である。途上国の拠点経営はストライキや資産の盗難など多くのリスクが存在し、現地企業に委託する方が経営上の負荷は小さくも見える。それでも同社が垂直統合型ビジネスモデルをとる理由は、利益でも生産性の追求でもなく、同社が創業した際に掲げた企業理念にある。途上国から世界に通用し誇れる商品・ブランドをつくるためには途上国で同じ目標を持った仲間が必要である。一方で日本を含めた先進国で販売するためには顧客に価値を伝えて、顧客からのフィードバックを受け止めるための仲間が必要である。生産者と販売員が交流する機会も設けており、生産者が顧客のことを想いながら心のこもった製品をつくる、販売員が作り手の想いを受け止めて商品を紹介する、というシナジーの創出に成功している。

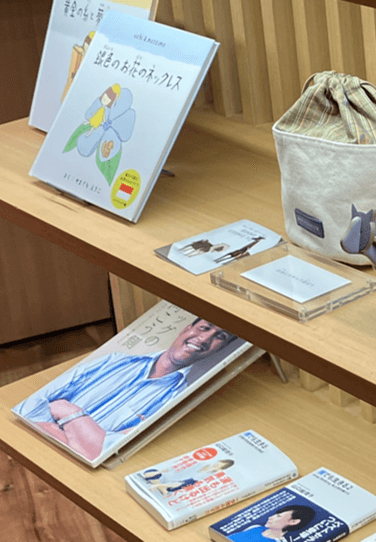

生産者を紹介する書籍(左奥)

バッグ、財布やカードケースなどの革小物

応援購買となるブランド作りとそこからの脱却(商品自体の付加価値で勝負する)

途上国の商品を先進国で販売する際に陥りやすいブランディング手法は、「途上国で生産していること」そのものを価値とし、商品力ではなく生産地でブランディングをしようとするところにある。フェアトレードで見受けられるこの手法は、競合品よりも価格が高い点を、消費者の善意や支援意欲に訴えかけることで合理化しようとする。しかし、世論や消費者の感情に大きく依存し、他の途上国の商品と差別化が難しい点において、持続的な成長性に懸念がある。マザーハウスでは、最初の数年は応援購買(ストーリー)が多かったものの、事業が成長する中で商品自体の品質を高めることでクオリティーで選ばれるようになったという。自社でコントロールできない外部環境(消費者の善意)ではなく、自社商品そのものの価値で勝負できることが、途上国ビジネスの持続的成長には必要だ。

自社開発したグラデーションレザーで作った革小物

理念ドリブン(途上国から世界に通用するブランドをつくる)

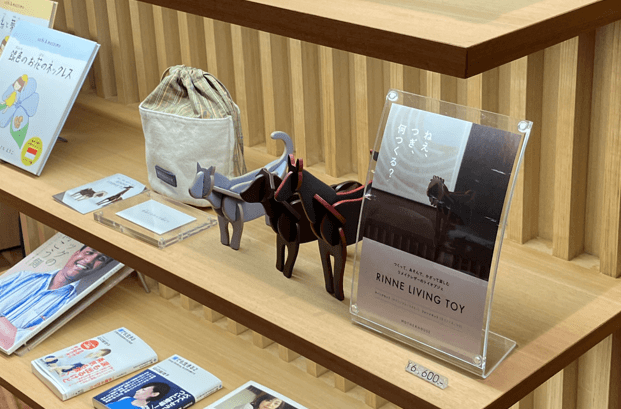

情報や物があふれている現代では、「差別化の要因はその会社のはじまりをつくった主観」にあると山崎氏は語る。途上国での生産、品質を追求した革製品、販売店での顧客との接点創出など、同社の取り組みの1つ1つを見ると他社でも模倣できそうな取り組みに見える。マザーハウスのブランディングから最も学ぶべきポイントは「理念以外にはこだわらず、固定観念に縛られない」という価値判断基準にあるだろう。同社の現地工場への手厚い福利厚生や、お客さまの元で役目を終えた自社製品の回収(RINNEプロジェクト)は、短期的な利益追求では意思決定できない。これらの取り組みの根源にあるのは、「創業者の途上国への思い」「生産者として製品の終わりまで責任を持つものづくり」という同社の原点(企業理念)だ。創業時から大切にしている理念(Why)が1つ1つの経営戦略を有機的に結合し、「ストーリー」を生み出すことで、結果的に他社と差別化するブランディングが成立するのである。

回収した自社製品の革をリメイクして作られたレザー・トイ・オブジェ

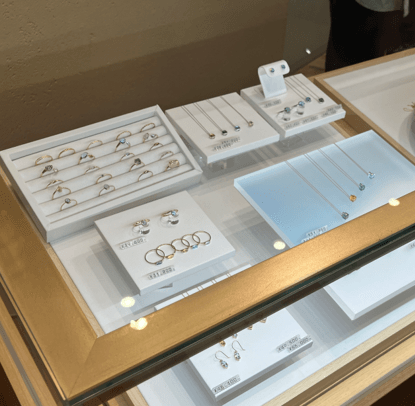

途上国で生産・加工されたジュエリー