【第6回の趣旨】

タナベコンサルティングのコンシューマービジネス研究会第6回は、「イノベーションへの挑戦」をテーマに開催した。コンシューマービジネス(BtoC・BtoBtoC)の多くの領域では、国内の人口減少に連動し市場規模の縮小が予測されている。業界共通課題は、❶ビジネスモデルの疲弊、❷商品・サービスのコモディティ化、❸産業固有の低収益体質、の3点に集約される。

イノベーションとは「新しい技術やアイデアを取り入れ、これまでになかった価値を創造し、社会に大きな変化をもたらす取り組み」と定義される。今期のコンシューマービジネス研究会の総まとめとして、各回の学びを自社へ落し込みイノベーションを起こす重要性を説いた。

開催日時:2025年7月24日(仙台開催)

はじめに

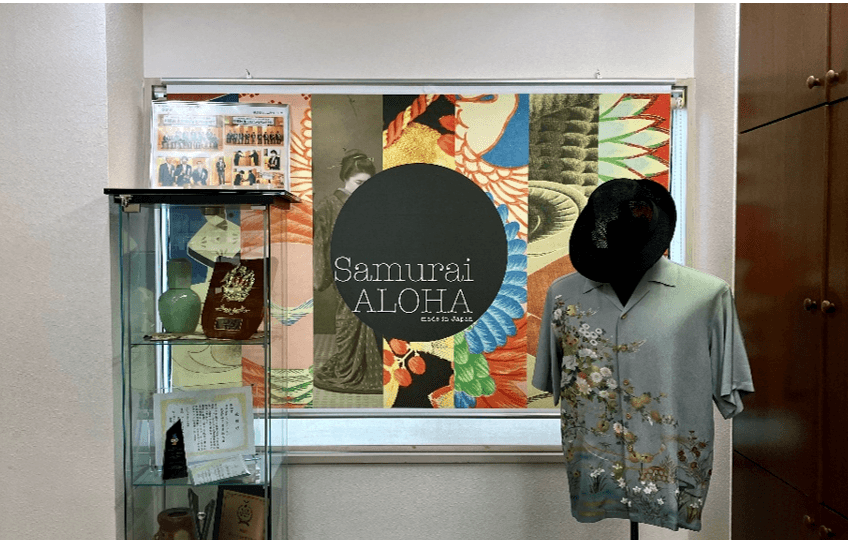

株式会社サムライアロハは、宮城県仙台市に本社を置く企業で、日本の伝統である着物とアロハシャツを融合させた独自のファッションアイテムを提供している。設立は2018年で、着物の美しさとアロハシャツのカジュアルさを組み合わせることで、新しいスタイルを提案している。

同社の主力商品の着物の生地やデザインを用いたアロハシャツは、伝統的な和の要素を取り入れたカラフルでユニークなデザインが特徴である。このように着物の魅力を現代のファッションに落とし込み、国内外の幅広い顧客層にアプローチしている。特に、観光客や海外のファッション愛好者からの人気が高い。

デザインだけでなく、製品の品質にもこだわりを持っている。地元に子どもを持つ「お母さん」と連携して生産を行っており、地域経済の活性化にも寄与している。着物とアロハシャツの融合を進化させ、新たなファッションの可能性を追求しながら、社会問題を解決していく企業として、今後もさらなる成長が期待されている。

株式会社サムライアロハ本社に飾られているアロハシャツや表彰状、表彰盾

震災復興を起点とした創業の原点

代表取締役社長である櫻井氏の創業の原点は、東日本大震災の復興にある。櫻井氏は地元仙台から明治大学に進学し、経営学を学んだ。大学卒業後、古物商大手の株式会社大黒屋に入社し、東京で活躍されていたが、2011年3月11日に発生した東日本大震災によって、故郷である仙台は甚大な被害を受けた。震災後、櫻井氏はボランティア活動に参加する人々の姿を目の当たりにし、人を助けたいという強い想いに気づいた。

櫻井氏自身も地元仙台で理不尽な思いを経験したが、それでも故郷を復興したいという「行動力」と「アイデア」を持って、大黒屋のフランチャイズ店として独立する決意を固めた。仙台での出店に際しては、都市機能や所得分布に基づいた「出店戦略」や、主要顧客が興味を持つ言葉を前面に出す「キラーワード戦略」を駆使した。これらの戦略を通じて、櫻井氏は経営者としての精神の根底にある「誰かを助けたい」という想いを実現した。櫻井氏の取り組みは、単なるビジネスの成功を超え、地域社会への貢献を目指すものとなっている。

東日本大震災の様子

強み×弱みの新規事業によって得られる「大義名分」

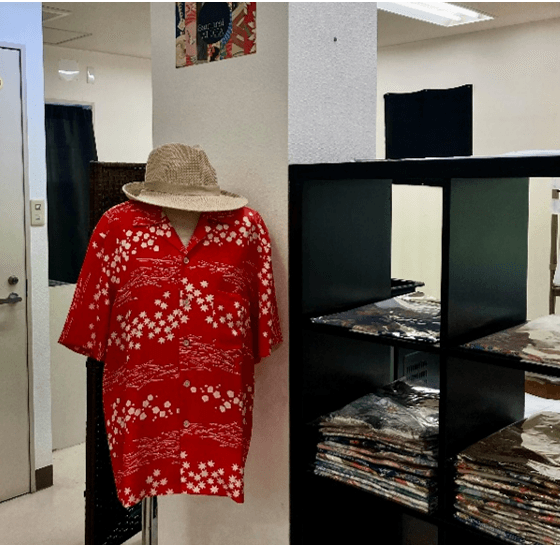

櫻井氏はこれまでに多くの新規事業を立ち上げてきたが、その中での重点施策として「強みと弱みの掛け合わせ」と「大義名分」を掲げている。特にサムライアロハは、近年の社会問題である待機児童と廃棄される着物の問題を組み合わせて生まれた。具体的には、待機児童問題に直面している母親たちの「器用な手先」という強みと、子どもが小さくて働けない状況という弱みを結びつけた。

また、廃棄される着物については、高価で品質が良いという強みがある一方で、加工が難しく扱いづらいという弱みも抱えている。この2つの要素を掛け合わせることで、待機児童に悩む母親を支援し、同時に廃棄される着物を減らす取り組みを行っている。このような社会問題の解決を目指す事業は、2015年度の日本商工会議所青年部YEGビジネスプランコンテストで優秀賞を受賞するなど、高く評価された。

櫻井氏は、社会的な背景を持つ事業を通じて人々の「心」を動かすことに成功しており、「大義名分」を得ることで世の中を動かし、機会、資金、人材を集めた。これらは経営者精神に欠かせないポイントとなっている。

株式会社サムライアロハ本社に保管されているアロハシャツ

東北から世界へ価値を発信する独自戦略

着物とカジュアルなアロハシャツを掛け合わせた同社商品は、海外で非常に高い人気を誇る。人気の秘密は、世界に向けて価値を発信するための独自戦略にある。まず1つ目の戦略は、「インバウンドの3C」と呼ばれる消費傾向の分析である。国によって好みが異なるため、消費傾向もそれに応じて変化する。

櫻井氏は、各国の消費者が好むコンテンツ(Contents)、カルチャー(Culture)、色(Color)を基に傾向を分析。この「インバウンドの3C」は、同社が空港に展開する店舗で活用されており、例えば到着便の国や地域に応じて、朝・昼・夕方・夜で店頭に並べる商品の色を変えるなど、細やかな配慮を実施。さらに、日本人向けと外国人向けの2つのウェブサイトを運営し、関税がかからない価格設定を行うことで、海外顧客の購入障壁を低くしている。

また、DHLフライヤーパックに収まるサイズの商品を選ぶことで、配送の利便性も考慮している。このように、同社は商品の魅力を引き出しつつ、独自の戦略を駆使して、東北から世界へ価値を発信し続けている。

代表取締役社長