【第4回1日目の趣旨】

デザイン経営モデル研究会では、さまざまな企業・団体の現場を「体験」する機会を提供することで、研究会のテーマである「体験価値」と「自社らしさ」を創る1つの資源であるデザインの力をもって、差別化と高収益を実現するためのヒントを提供している。

1日目は株式会社福寿園の代表取締役社長である福井 正興氏に、創業200年以上「茶一筋」の伝統技術と新たな技術を融合し続ける成長ブランドの歩みについてご講演いただいた。変わる時代と変わらない思いを紡ぎ続け、時代・文化の変化に対応し、新たな価値を創出し続ける成長モデルに迫る。

開催日時:2025年3月24~25日(京都開催)

はじめに

福寿園は1790年に創業された京都の老舗茶舗で、創業以来、200年以上にわたり高品質な日本茶を提供している。サントリーと共同開発した「伊右衛門」ブランドは、初代当主、福井伊右衛門の名を冠しており、お茶のおいしさを広く気さくに、現代のニーズに応える商品となっている。

また、茶道や日本文化の普及にも注力しており、工房見学や京都府木津川市にある「CHAパーク」などの見学・体験施設でのワークショップを通じて、訪れる人々に日本茶の魅力を伝えている。京都を中心に全国百貨店や駅で店舗を展開。オンラインショップも運営しており、福寿園の茶をいつでも購入できる。福寿園は、伝統を重んじつつも革新を追求し、今後も日本茶の魅力を広めていくことを目指す。

福井家の家訓 -「無声呼人」-

(出所:福寿園ホームページより抜粋)

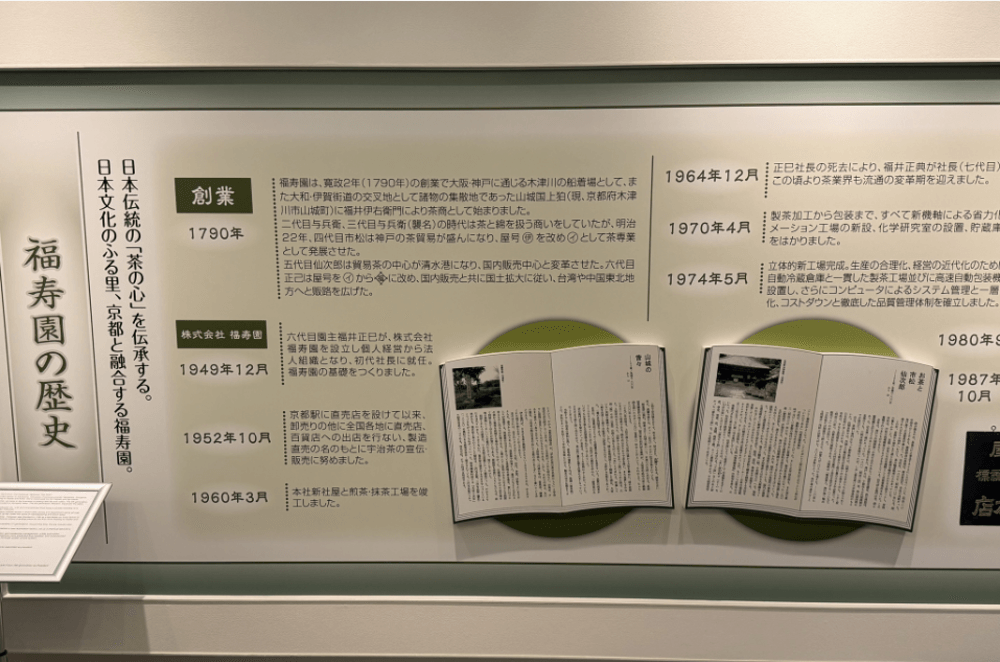

提供価値の本質に寄与する歴史・伝統の継承

福寿園は、大阪・神戸に通じる木津川の船着場として、また大和・伊賀街道の交叉地として諸物の集散地であった山城国上狛(現 京都府木津川市)にて茶商として創業。生粋の宇治茶を提供したいという思いから1952年に、京都駅に直売店の一号店を開設。その後も全国各地の百貨店への出店や、お茶づくりの体験ができる施設の開設、次世代に向けたお茶の提案店舗を構えるなど、宇治茶文化の発展のために挑戦し続けている。

創業家である福井家の家訓は「無声呼人」。徳のある人のところには、呼ばれなくとも人が集まるという意味で、古くから福寿園に伝わる。その家訓をもとに、七代目当主によって現代版にアップデートされたものが現在の同社の社是となっている。また、「つもり十訓」と呼ばれる五代目当主の経営哲学は、社員の行動規範となっている。歴代の当主が社会に提供してきた価値を生む源泉となる行動規範・思いを形にして紡ぎ続けている。

福寿園の社訓

(出所:福寿園ホームページより抜粋)

時代に合った新しいティーライフ体験創出

同社では、福寿園の未来を見据え、伝統的な茶文化を大切にしつつ、新たな技術やアイデアを取り入れることで、現代のライフスタイルに合った新しいティーライフ体験を提供しようとしている。具体的には、ティーライフ創造施設として「CHA遊学パーク」を運営し、茶道や石臼体験、茶摘みを始め、茶に関するさまざまな体験ができる。「茶」を「CHA」と捉え、Culture ( 文化 )、Health ( 健康 )Amenity ( 快適 )を創造する施設を目指している。また、2024年4月には「アートスペース福寿園」をオープンし、お茶を題材にしたアート作品の展示を行うことで、異なる分野の人々にお茶の魅力を伝える機会を創出している。これらの取り組みにより、「茶一筋」の精神を持ちながらも、時代に合った新しいティーライフ体験を創出し、持続可能な茶業の発展を目指している。

CHA遊学パーク(出所:福寿園HPより抜粋)

地域や農家目線を中心に沿えたデザイン

日本茶の生産は右肩下がりで、国内で消費する分は国内の茶葉でまかなえているものの、茶農家の数の減少や、栽培面積や生産量の低下が問題となっており、市場はいま転換期を迎えている。輸出は年々増加し、2023年の輸出額は292億円に達した。世界的な健康志向や日本食への関心の高まりが背景にある。一方で、安易に海外に流通させると日本茶の価値が下がる懸念がある。そのような市場環境の中、安易に海外市場に手を出さず、地域や農家に寄り添っていく事が好循環につながっていくと同社は捉えている。単に喉の渇きを潤すだけでなく、人を元気にし、生活を豊かにし、人生に潤いを与えてくれる日本のお茶をしっかり知ってもらうためには、足を運んでもらう必要がある。農家へ対しては、長年の研究で培った茶栽培技術の指導を支援している。地域や農家に寄り添ってデザインされた取り組みが、業界を発展させる好循環を生み出すのである。

「CHA遊学パーク」では、同社の歴史なども学ぶことができる

石臼体験を行う研究会参加者