【第1回の趣旨】

第12期ナンバーワンブランド研究会では、「価格決定力を生み出すブランド経験価値をデザインする」をテーマに、先進企業の事例から学び、企業の持続的成長を目指している。第1回は、アフラック生命保険株式会社の「社会貢献活動」、パナソニック コネクト株式会社の「事業戦略とカルチャー改革」を取り上げ、それぞれがブランド価値向上や顧客との信頼構築にどのように寄与しているかをご講演いただいた。これらの事例を通じて、経営改善に役立つ具体的なヒントを探った。

開催日時:2025年9月24日(東京開催)

はじめに

アフラック生命保険は、「がんに苦しむ人々を経済的苦難から救いたい」という思いのもと、1974年に日本で初めてがん保険を提供する保険会社として創業し、2024年に50周年を迎えた。同社の事業成長の背景には、単なる保険商品の提供にとどまらず、社会的課題に向き合い、顧客との信頼関係を築く姿勢がある。特に、がん患者やその家族を支援する「アフラックペアレンツハウス」や、「アフラック小児がん経験者・がん遺児奨学金制度」などの取り組みは、社会的意義と企業価値の向上を両立させるモデルケースとして注目されている。同社の社会貢献活動を通じて、企業がどのようにしてブランド価値を高め、顧客との絆を深めているのか、その戦略的意義を探った。

講師の伊藤氏は1990年に同社へ入社。お客様サービス推進部「お客様の声」運用課⾧、広報部社会公共活動推進課⾧などを歴任し、2020年8月より社会公共活動推進室⾧を務める。

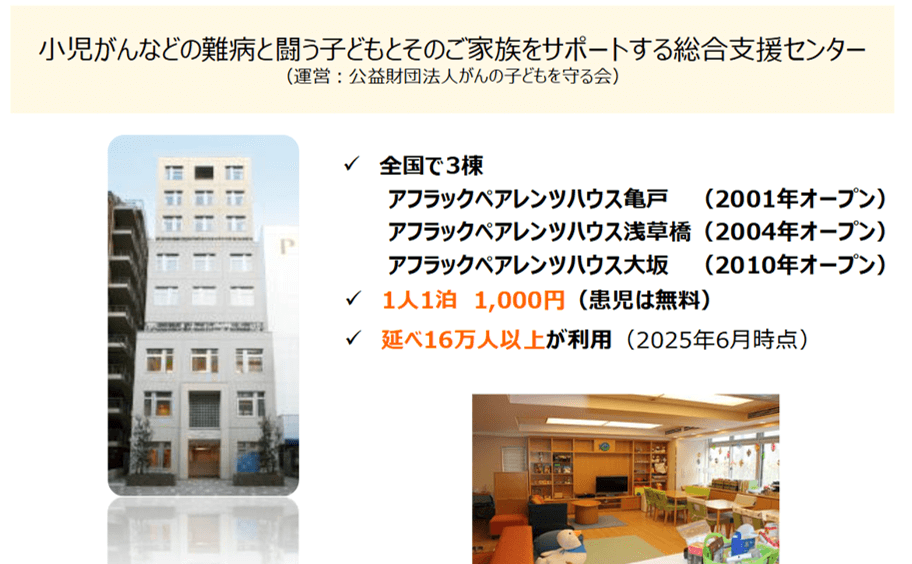

アフラックペアレンツハウスの概要

出所:伊藤氏講演資料より

社会貢献活動を通じたブランド価値の向上

同社の取り組む「アフラックペアレンツハウス」や奨学金制度は、単なる慈善事業ではなく、同社の社会貢献価値向上の活動である。例えば「アフラックペアレンツハウス」は、自宅から離れた病院で治療を受ける子どもとそのご家族のための総合支援センターであり、1人1泊1,000円(患児は無料)で宿泊できる施設だ。アフラックの保険契約の有無にかかわらず利用できる。この取り組みは、治療を受ける子どもと家族に「安心」という体験価値を提供すると同時に、企業の社会的責任を果たす。その結果、同社は顧客からの信頼を獲得し、ブランドの差別化を実現している。中堅・中小企業にとっても、社会貢献活動を通じて顧客との絆を深めることは、競争優位性を築く上で有効な手段となるだろう。

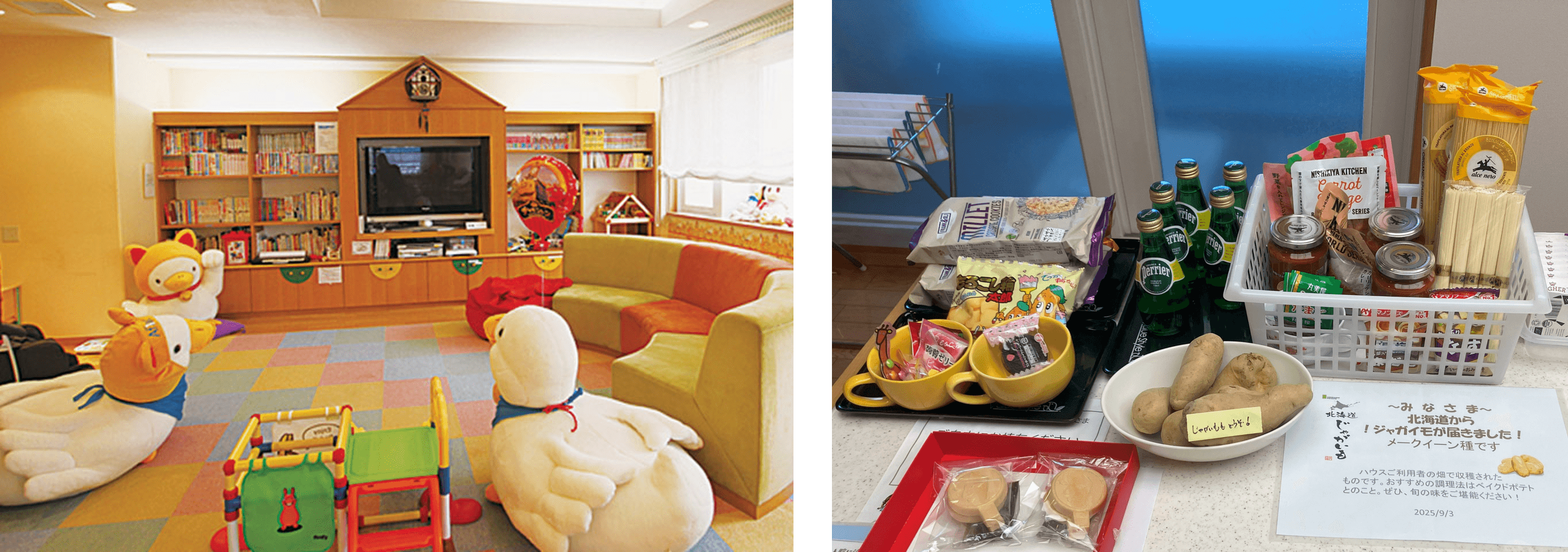

アフラックペアレンツハウスの内装(左)同施設への寄贈品(右)

地域社会との連携による啓発活動

同社は、地域社会と連携し、積極的にがん啓発活動を行っている。商業施設でのイベントや、自治体と協力しながら、がんに関する知識を広める取り組みは、地域密着型のブランド戦略として機能している。2006年からは企業として初めてゴールドリボン(※)運動に参画。クラシックのチャリティーコンサートをはじめとするイベントや、スポーツ選手とともに小児がん支援活動などを行っている。これらの活動は、地域住民との接点を増やし、企業の社会的存在感を高める効果がある。地域社会との連携は、企業が地域に根差した信頼を築く上で重要な役割を果たす。中堅・中小企業においても、地域との協力を強化することで、社会的信頼を獲得し、事業基盤を強化できるだろう。

※ ゴールドリボンとは、小児がん患者支える活動を表すシンボルマークのこと

アフラック生命保険はがんに関する啓発活動を通じて社会貢献を果たす

出所:伊藤氏講演資料より

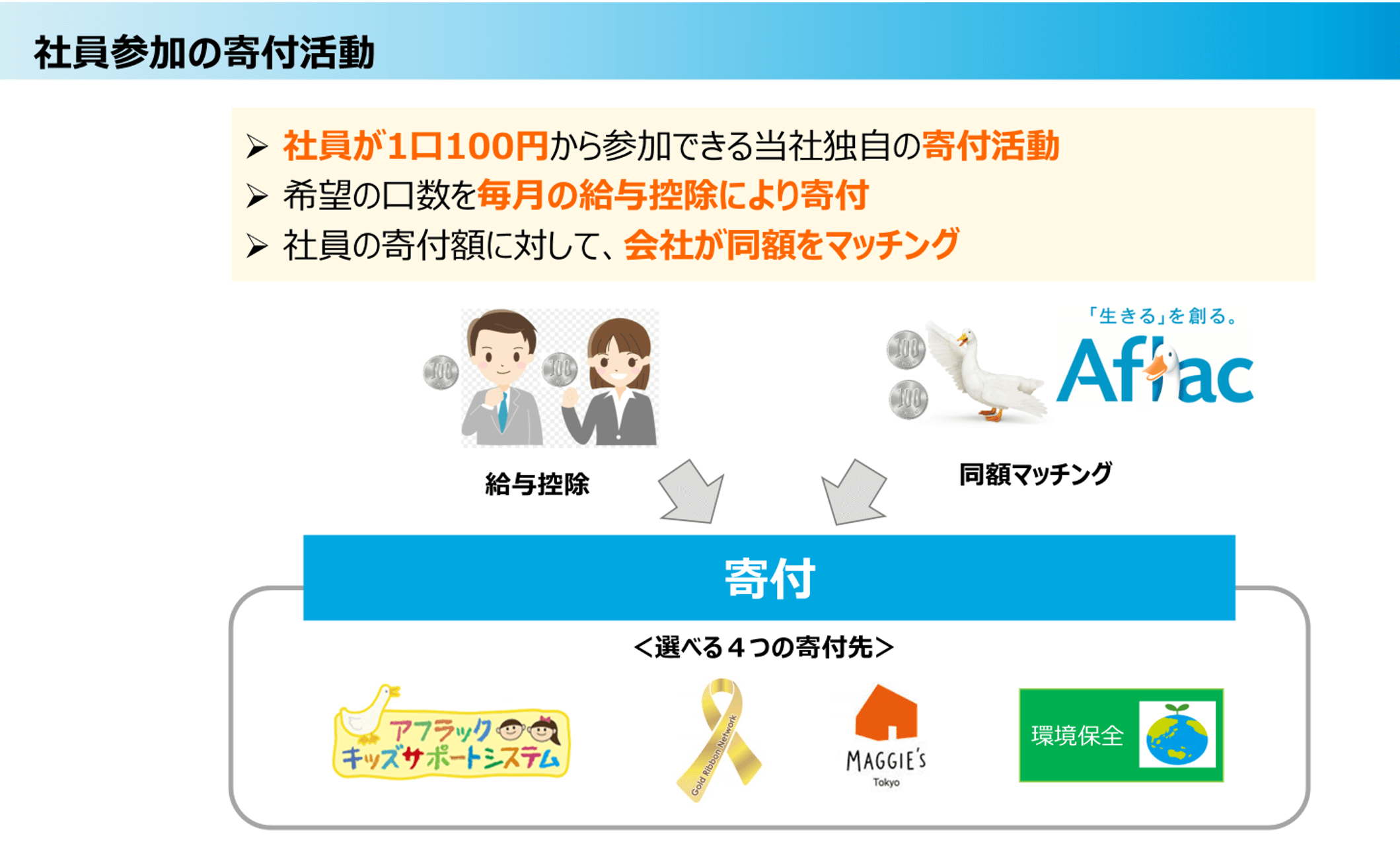

社員参加型の寄付プログラムで企業文化を醸成

「マッチングギフト制度」は、社員が指定する金額(1口100円・任意口数)を毎月の給与から控除し、寄付の総額に対して同社が同額を拠出する仕組みである。社員の社会貢献意識を高めるとともに、企業文化の一環として定着している。この制度は、同社の社員として主体的に社会貢献活動に参加する文化を醸成している。社員が自らの意思で寄付を行うことで、社会課題への関心が高まり、企業の一員としての誇りを感じることができる。このような取り組みは、社員のモチベーション向上や企業のブランド価値向上に寄与する。社員が主体的に参加できる社会貢献活動を導入することで、企業規模に関係なく企業文化の醸成を図ることが可能である。

「マッチングギフト制度」の概要図

出所:伊藤氏講演資料より

社会公共活動推進室長