【第1回の趣旨】

第4期デザイン経営モデル研究会では、デザイン経営やデザイン思考の実践領域を絞り、社内の新しい取り組みを頓挫させない、ゼロからイチを生み出し、カタチにし、組織への定着および成長までを描く「デザイン力」のコアスキームを研究。組織や事業に新しい「何か」を取り入れることが得意な社員やチームが実践する「デザイン思考実践スキーム」とその応用事例に触れ、社内改革のヒントを提供している。

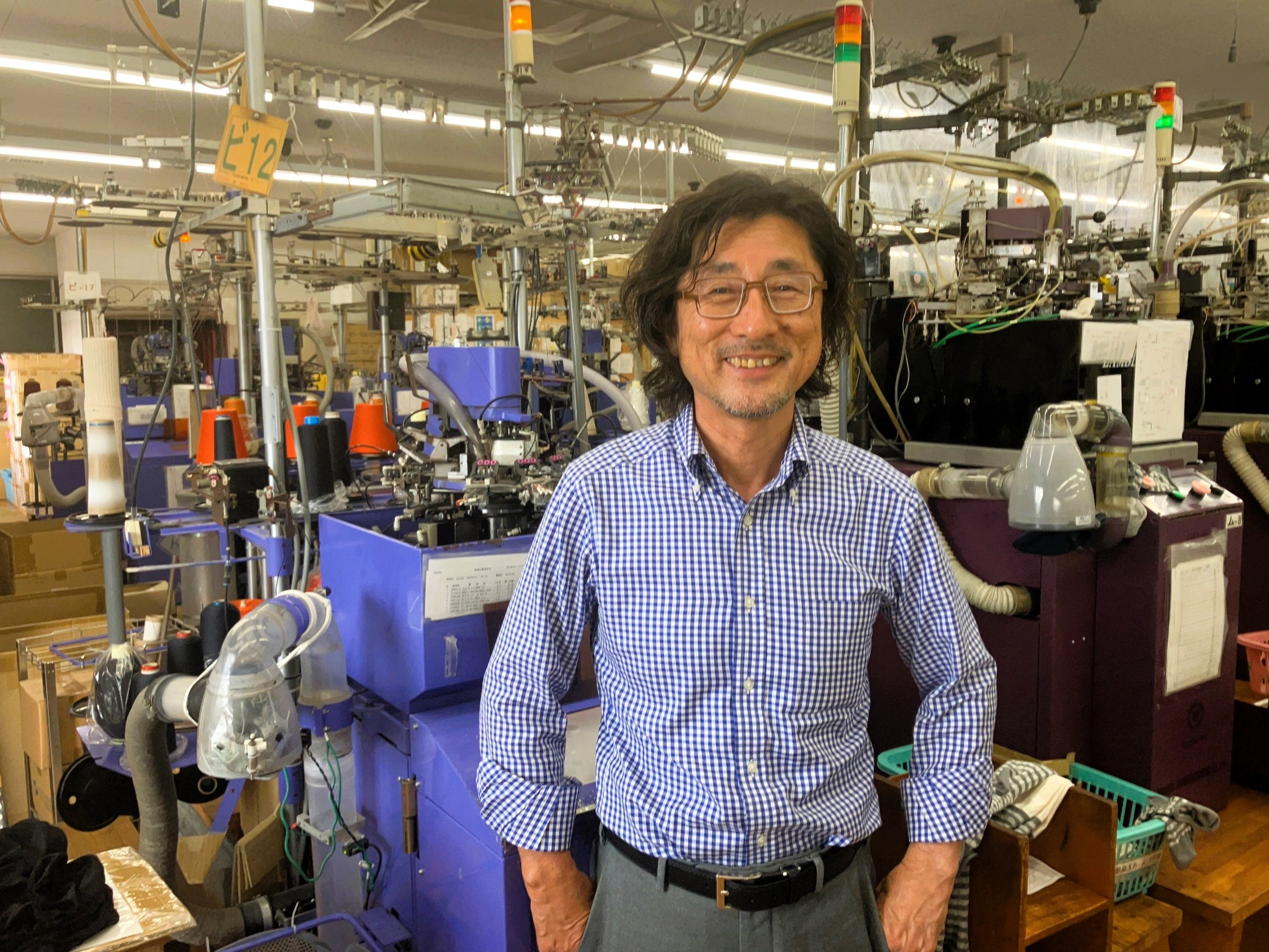

第1回1日目は、新潟県加茂市に本社を置く山忠に講演いただいた。強みは、企画から製造、販売までを一貫して手掛ける垂直統合型のビジネスモデルにある。特に、足の専門家との共同開発による機能性フットヘルスウェア「ケアソク」や、保温性に特化した「温むすび」といったブランドは、単なる靴下メーカーの枠を超え、健康課題の解決に貢献する専門企業としての独自性を確立している。顧客の悩みを解決に導く商品を生み出す同社の実践について学んだ。

開催日時:2025年9月9日(新潟開催)

靴下を通して健康に貢献する老舗メーカー

1958年に創業した山忠は、靴下の製造・販売を手掛けて65年超の歴史を持つ、新潟県加茂市の衣料品メーカーである。

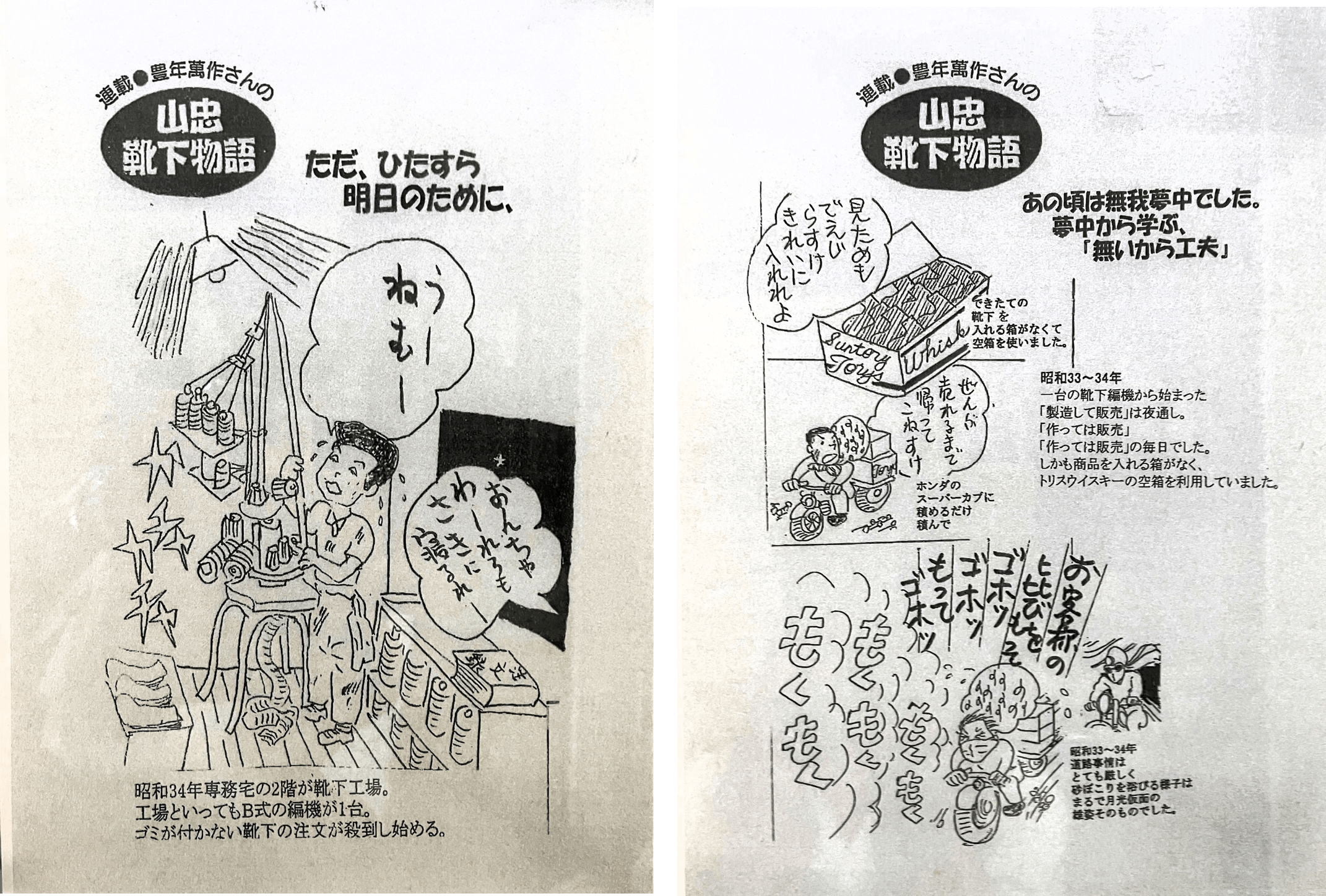

同社は4兄弟で創業し、靴下の行商で事業をスタートさせた。たった1台の機械で靴下を編み、行商人として直接販売する中で、顧客ニーズを肌で感じ取り、それを製品改良に反映させるという姿勢が同社の原点になった。この「顧客の声を製品に生かす」ものづくりの精神は、現在も「商品開発指針十ヶ条」として社内に浸透している。

同社は「靴下を通して健康に貢献する」というテーマのもと製品を世に送り出している。開発指針の1つに「靴下を媒体として健康を売る」という条文があるように、同社は健康の基本は足であるとの考えから、予防医療の1つとしての靴下を作り、「顧客の健康」に向き合い続けているのである。

創業の精神を継承するために、当時の経営状況や商品開発十カ条が生まれた背景について説明する資料が展示されている

デザインは「デザイン思考の実践」のカタチ

ものづくり企業は、どの企業も独自に「デザイン思考の実践」「デザイン経営の推進」を行っている。これらは「企業DNA」とも言い換えることができ、社員個々の行動に落とし込まれているとともに、長い時間をかけて組織化されている。

山忠の企業DNAの根幹は、創業時から受け継がれている「商品開発指針十ヶ条」である。この十ヶ条は「開発原点」「開発目的」「開発姿勢」「開発方法」という4つの大項目で構成されており、「行商精神」や「開発無限」など、同社の商売を支えるスピリットが明文化されている。

同社の場合、この十カ条の体現がデザイン思考の実践であると捉えることができる。例えば、人々の悩みや苦しみに着眼し、商品を通して健康を売るというコンセプトを貫き、徹底的に試行錯誤を重ねる姿勢が挙げられる。新商品を上市するたびに顧客の声を受け取り、それを基に改良を重ね、着実に勝つための戦略を身に着けてきた。この在り方は、デザイン経営を長年継続してきた企業ならではの強みである。

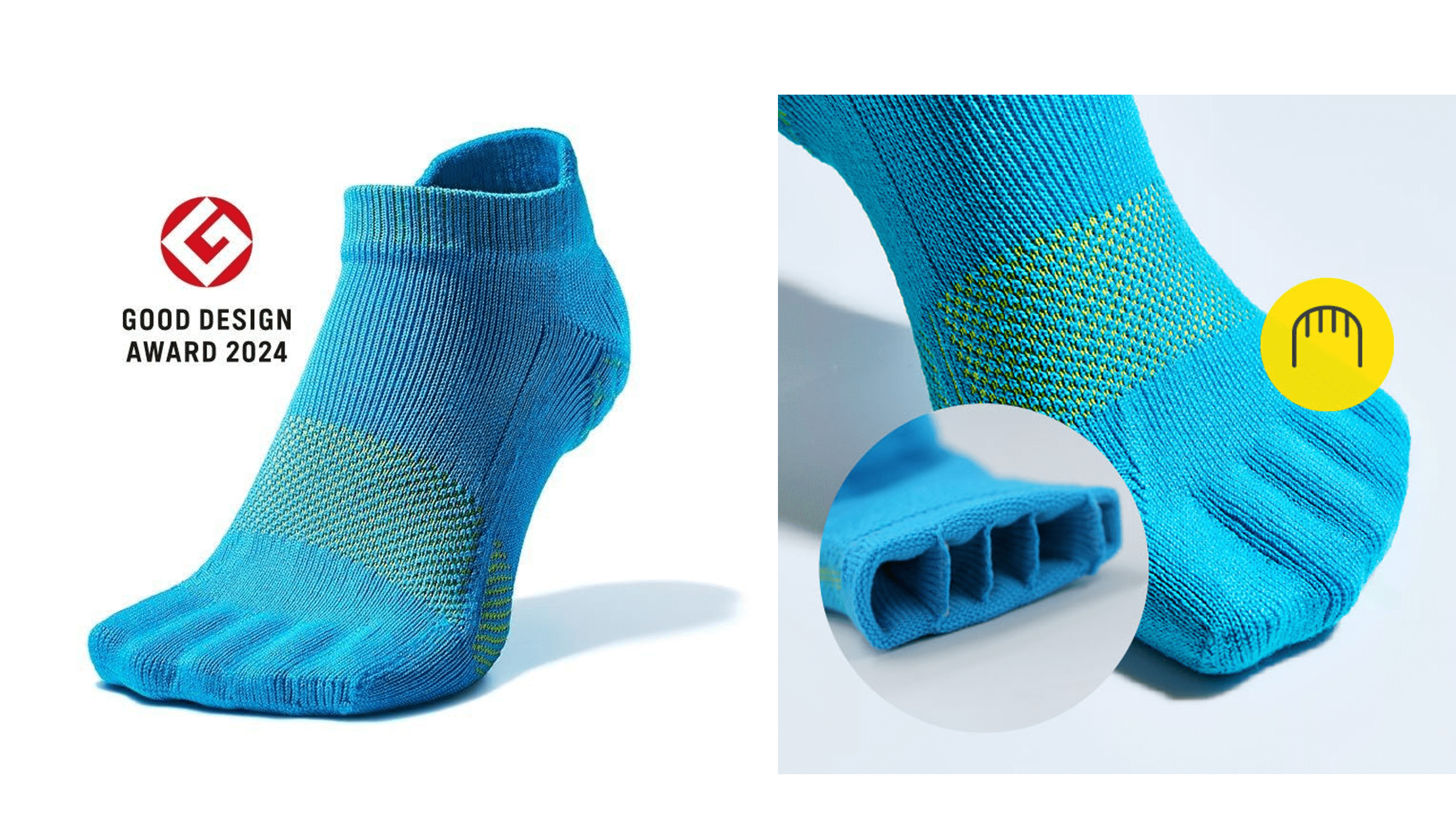

科学的エビデンスのある靴下「ケアソク」。同社にとってデザインとは、色や形ではなく、「真の顧客」の課題を解決するためのソリューションである

「真の顧客=足」と設定

マーケティング戦略を練る際、多くのBtoC企業は、属性情報を組み合わせた架空の人物像(ペルソナ)を設定し、ターゲティングを行う。一般的には「生活者」と呼ばれるターゲット設定であるが、山忠は数々の思考実験を経て、生活者は真の顧客にはなり得ないという結論を出した。なぜなら、同社が靴下を通じて提供するのは「足の健康」であるが、生活者自身が足の健康に無頓着・無知である場合も多く、最善の判断を下すことができないからだ。

そこで、同社は真の顧客を「足」そのものと定義した。この視点に基づき、医療分野のプロと協働して「足のお薬」というポジションを獲得できる商品開発を行っている。医療分野や学会の助言を積極的に取り入れる商品開発方針を貫いているのも、真の顧客を「足」と見定めたからこそである。

真の顧客は「生活者」ではなく、生活者の「足」である。社員の理解を助けるために、「足が抱える課題」を分かりやすく図解するなど工夫を凝らしている

「真の顧客」の課題特定に必要なもの

山忠のデザイン思考の実践において最も注目すべきは、「真の顧客」が抱える課題を特定するための行動である。課題の特定のためには、①出会い(特に専門家との接点)、②知識・情報収集、③アイデア創発、④課題解決のための技術開発を意識的に行う必要がある。これらをどのレベルで行うかが重要で、いずれにせよ「自分を追い込んでとことん考え抜く」「追い込むために覚悟を決めて自分に負荷をかける」ことが重要だと中林氏は語る。

中林氏の場合、専門知識を得て研究するために、経営者でありながら東京理科大学経営学研究科(MOT)に通うことを選択。その中で課題が見つかり1年で退学し、新潟医療福祉大学修士課程に入学、卒業。このような努力が功を奏し、「真の顧客」とその課題の特定に至ったという。

①~④を仕組みとして組織に導入しても、最終的には1人の人間が不断の努力を続けられるかどうかが成功の鍵を握る。この姿勢こそが、同社のデザイン思考実践の神髄である。

工場に併設するショップでは、足が体をどのように支えているかが分かる測定データを提供している。社員をはじめ、地道に多種多様な足のデータを取得し、商品開発に生かしている